金属加工業界では、技術獲得や垂直統合などを目的としたM&Aが活発に行われています。金属加工会社の最新M&A・売却事例や動向、M&Aの相談先、流れ、成功可能性を高めるポイントをわかりやすく解説します。(中小企業診断士 鈴木裕太 監修)

はじめに、金属加工業の定義や市場規模、業界の現状・課題を解説します。

金属加工とは、「使用目的にあわせて、金属材料を所定の形状・寸法をもつ製品に作りあげる手法の総称」と定義されています。[1]

具体的には、板や棒などの半製品、各種機械・装置、日用雑貨などを作りあげる手法が該当します。[1]

つまり金属加工業とは、金属材料を用いて産業や日用品を作る産業・事業所と言えます。

総務省が公表している日本標準産業分類では、製造業における「中分類24-金属製品製造業」が金属加工業に当てはまります。[2]

金属製品製造業は、「ブリキ缶やめっき板等製品、刃物、手道具類、一般金物類、建設用・建築用金属製品などの製品を製造する事業所」として定義されています。[2]

なお、金属製品製造業(金属加工業)と関連性の高い産業として「鉄鋼業」が挙げられます。

鉄鋼業は、「鉱石や鉄くずなどから鉄や鋼を製造する事業所、鉄や鋼の鋳造品・鍛造品などを製造する事業所」として定義されています。[2]

つまり、鉄鋼業は金属加工業で用いる金属材料そのものを製造する産業ということです。

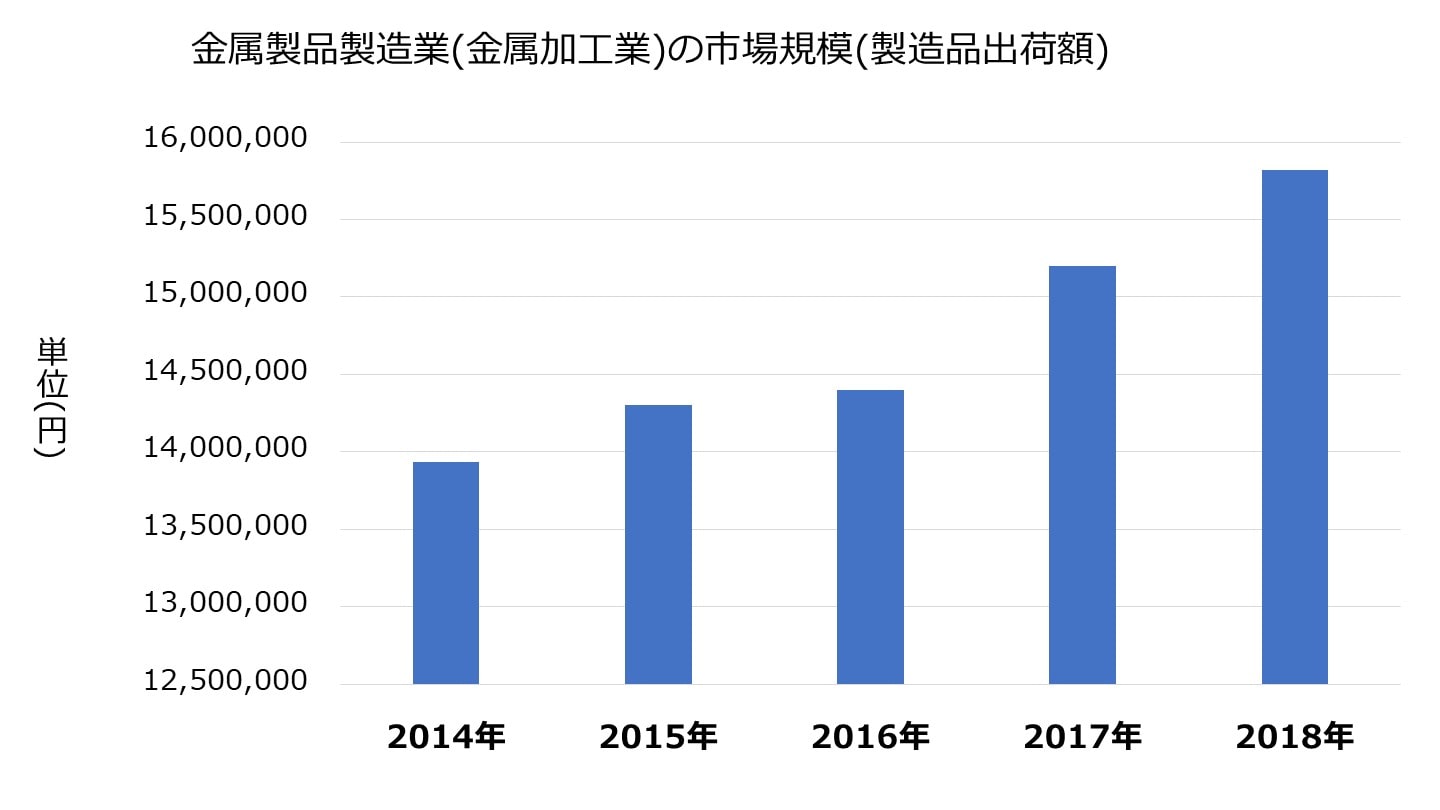

経済産業省が公表している「工業統計調査(2020年確報)」によると、2019年における金属製品製造業(金属加工業)の市場規模(製造品出荷額等)は約15兆9,653億円でした。[3]

※従業者4人以上の事業所が調査対象。

2008年から2012年にかけて、リーマンショックなどの影響で金属加工業の市場規模は縮小を余儀なくされました。

しかし、それ以降は米国市場の回復や株価上昇、消費マインドの回復などの影響で市場に再び活気が戻りました。[4]

その結果、以下のとおり2014年から2018年にかけて市場規模は拡大傾向となりました。[5]

工業統計調査 確報 2019年確報(e-Stat)を基に作成

次に、金属加工業界の現状と課題を紹介します。

市場規模は拡大しているものの、海外企業が有する技術・コスト面での優位性が高まっていることにともない、国内金属加工会社を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。

それに伴い、設備投資を含むIT化によって、生産性や競争力を図る動きが活発となっています。

たとえば金型製作から金属プレス加工までを一貫して手掛ける山口製作所は、「3次元の形状を短時間で測定する機械」や「プレス機の稼働状況に関するデータの取得システム」などを導入し、生産性を約3倍に高めることに成功しました。[6]

今後海外企業との競争で国内の金属加工会社が生き残るには、生産性の向上につながるIT化を図っていくことが重要であると考えられます。

金属加工会社の取引先となる自動車・電機業界では、海外進出の動きが活発化しています。

また、コスト面を理由に現地での材料調達を行う動きも加速しています。[7]

今後も上記の動きが加速した場合、金属加工会社は「取引の打ち切り」や「取引量の減少」などにより、経営状況が大きく悪化する恐れがあります。

したがって、今後金属加工会社が市場で生き残るには、前述したIT化だけでなく、従来よりもさらに取引先のニーズに適う対応を行う必要があると言えます。

具体的には、短納期納品や多品種小ロット生産などの対応が考えられます。

また、海外企業には無い独自の技術やノウハウを確立し、高付加価値の製品を提供することも有効な戦略となります。

[1] 金属加工とは(コトバンク)

[2] 大分類E-製造業(総務省)

[3] 2020年確報 産業別統計表|工業統計調査(経済産業省)

[4] 金属業界の動向について教えてください。(J-Net21)

[5] 工業統計調査 確報 2019年確報(e-Stat)

[6] 独自生産管理システム、IoTトレーサビリティーシステム「山口製作所」(J-Net21)

[7] 金属業界の動向について教えてください。(J-Net21)

次に、金属加工会社によるM&A・売却の事例を13例紹介します。

事例では、どのような目的で金属加工会社がM&Aを行ったかが分かります。

また、用いられたM&Aの手法や取得価額も紹介していますので、買収・売却を検討している経営者の方は参考にしてください。

なお、最初の4例は2022年に実施された最新のM&A事例です。

金属加工業界における最新のM&A動向を知りたい方は、参考にしていただけますと幸いです。

旭精機工業:自動車や情報通信、家電などにおける精密金属加工品の製造・販売事業を展開

岡谷鋼機:世界23か国で鉄鋼や情報・電機、産業資材、生活産業などの商品販売を展開

譲渡企業:岡谷鋼機の国内外ネットワークを活用することによる販路拡大、原材料調達に関する新しい商流の開拓など

譲り受け企業:両社が有する経営資源や経営ノウハウの有効活用による事業活動の効率化

三協製作所:戸上電機製作所の連結子会社として、建設機械部品や産業用配電機器部品の金属加工事業を運営

戸上メタリックス:戸上電機製作所の連結子会社として、産業用配電機器部品の亜鉛メッキ加工事業を運営

親会社:金属加工事業における経営資源の集約化、亜鉛メッキ事業の事業環境整備に関する設備投資の推進、高付加価値化による収益力向上

中国山科サービス:締結部品(ネジ)やプレス品などの仕入販売事業を展開[10]

ヤマシナ:金属製品(ねじなど)の企画・製造・販売事業を運営[11]

譲り受け企業:関連性の高い事業を取得することによる「販路拡大などのシナジー効果獲得」

ジュピター工業:精密コネクタ金属端子部品のプレス加工やプレス金型の設計・製作を主力事業として展開[12]

アルコニックス:非鉄金属およびレアメタル、レアアース等の製品や原材料等の輸出入、販売事業を展開[13]

譲り受け企業:「商社機能と製造業を融合する総合企業」というビジョン実現の加速、グループ内でのシナジー向上

UACJ銅管:空調機向けの銅管製造事業を展開

豊川ホールディングス:アスパラントグループが運営するファンドが発行済株式の全てを所有していた会社

譲渡企業(親会社):グループ全体における経営資源の有効活用、UACJ銅管における持続的な成長と更なる企業価値向上の実現

富士根産業:空調機器向け配管部品の製造事業を運営[15]

先ほど紹介したアルコニックス

譲り受け企業:製販一体の事業展開、金属加工分野におけるグローバル事業展開の加速、グループ内でのシナジー向上

綾目精機:印刷機械部品や工作機械部品、産業機械部品、超伝導関連部品などに関する金属の精密切削加工事業を運営[16]

日創プロニティ:金属の切断加工や組立・溶接加工などの事業を運営[17]

譲り受け企業:事業領域の拡大(多角化)、中期経営目標の達成

藤岡モールド:プラスチック用金型の設計や製造、販売事業を運営[19]

富士紡ホールディングス:研磨材事業や化学工業品事業、生活衣料事業、化成品事業等を運営している子会社を有する持株会社[20]

譲り受け企業:化成品事業の規模拡大

イガリホールディングス:精密樹脂成形部品の製造事業を運営。金型の設計から製品の成形加工までを自社で行える技術力の高さが強み。

ムロコーポレーション:自動車を中心とした輸送用機器向けに、機能部品として使用される金属部品の製造事業を展開

譲り受け企業:販売活動や人材活用の最適化、調達・物流の効率化、技術・ノウハウの共有による競争力向上、金属プレス部品以外の製品ラインナップ拡充による「既存取引先と新規取引先に対する提案力強化」

ウエキン:各種の金属金型設計製作、金属プレス加工の事業を運営。金型の設計からプレス加工・検査に至る一貫生産体制を構築しており、コストダウンや機能性等の付加価値向上に関するノウハウが強み。[22]

アルインコ:フィットネス関連製品や医療機器、仮設機材などの製造事業を運営[23]

譲り受け企業:譲渡企業が保有するノウハウ活用による「シナジー効果の創出」、「グループの企業価値向上」

秋元精機工業:精密プレス加工や異型絞り、冷間鍛造複合加工などの事業を展開[24]

不二精機:精密金型や成形システムおよび精密成形品の製造・販売事業を運営[25]

譲り受け企業:インサート成形事業の競争力向上、自動車関連部品を中心とした精密成形品事業の拡大

津村製作所:紙管用口金、道路保安資材部品などの製造及び販売事業を運営

カネミツ:自動車用鋼板製プーリの開発や製造及び販売事業を運営

譲り受け企業:塑性加工技術の深化、小ロット生産体制の整備、自動車向け電動部品などの新商品開発

アポロ工業:埼玉県に本社を置き、金属プレス加工事業を運営

新栄工業:千葉県に本社を置き、金属プレス加工事業を運営

譲渡企業:後継者不在に伴う事業承継

譲り受け企業:事業の拡大、技術力の育成

[8] 岡谷鋼機との資本業務提携に関するお知らせ(旭精機工業)

[9] 連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ(戸上電機製作所)

[10] 中国山科サービスの子会社化に関するお知らせ(ヤマシナ)

[11] 会社概要(ヤマシナ)

[12] 株式の取得に関するお知らせ(アルコニックス)

[13] 会社概要(アルコニックス)

[14] 子会社の株式の譲渡に関するお知らせ(UACJ)

[15] 株式の取得に関するお知らせ(アルコニックス)

[16] 綾目精機子会社化に関する基本合意書締結のお知らせ(日創プロニティ)

[17] 主な加工内容(日創プロニティ)

[18] 綾目精機子会社化に関する株式譲渡契約書締結のお知らせ(日創プロニティ)

[19] 子会社における孫会社の異動を伴う株式の取得に関するお知らせ(富士紡ホールディングス)

[20] 会社概要(富士紡ホールディングス)

[21] イガリホールディングスの子会社化に関するお知らせ(ムロコーポレーション)

[22] ウエキンの子会社化に関するお知らせ(アルインコ)

[23] 会社概要・アクセス(アルインコ)

[24] 秋元精機工業の子会社化に関するお知らせ(日本経済新聞)

[25] 会社概要(不二精機)

[26] 津村製作所の子会社化に関するお知らせ(カネミツ)

前述したM&Aの事例より、金属加工会社のM&A動向は以下のとおりまとめることができます。

以下では、それぞれの動向をくわしくご説明します。

金属加工業界では、垂直統合を目的としたM&Aが数多く見受けられます。

アルコニックスと富士根産業によるM&Aのように、製販一体の事業展開やシナジー効果の創出を目的に、商社が金属加工会社を買収するケースが一例です。

反対に、販路拡大などを目的に、金属加工会社が商社を買収する事例もあります。

金属加工会社と金属製品・材料を仕入れる商社は、サプライチェーン上における川上・川下企業の関係にあります。

そのため、M&Aを行うことで、お互いに「コストシナジーの獲得」や「販路拡大」などのメリットを得られます。

事業の関連性が高く、M&Aを行うメリットが大きいことから、金属加工業界では商社などとの垂直統合が活発であると考えられます。

金属加工会社同士のM&Aに関しては、技術獲得や事業規模の拡大を目的としたものが活発です。

一口に金属加工といっても、プレス加工や切削加工など、技術の種類は多岐に渡ります。

また、ある一種類の加工技術を用いて製造できる部品や機器はたくさん存在します。

つまり同じ金属加工業でも、技術や製造しているモノが異なればターゲットとする市場は異なると言えます。

自社と異なる技術・製品を有する金属加工会社を買収すれば、優れた技術を獲得できる上に、新しい市場にビジネスを進出することが可能です。

そこで、技術獲得や事業領域の拡大を目的に、金属加工会社が別の技術・製品を有する同業者を買収するケースが多いのです。

一般的に、一から新しい技術を確立したり、新しい製品を製造・販売したりするまでには、多大な労力や時間がかかります。

M&Aによって自社に必要な技術・製品を有する金属加工会社を買収すれば、より少ない労力や時間で目標を達成できるでしょう。

M&Aでは、契約書の作成やバリュエーションなど、専門性の高い実務を行う必要があります。

そのため、M&Aを数多くこなしている会社でない限り、当事者である経営者と社員のみでM&Aを成功させることは難しいと言えます。

したがって、金属加工会社のM&Aを行う際には、M&Aの実務を専門とする機関・会社に相談することがおすすめです。

M&Aの相談を行える機関・会社には、主に以下のものがあります。

以下では、それぞれの概要や相談するメリット・デメリットなどを紹介します。

商工会議所や事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的機関では、中小企業のM&A・事業承継に関する支援や相談を行なっています。

中小企業への支援に関する実績が豊富であるため、零細〜中小規模の金属加工会社が相談した場合、的確なアドバイスを得られる可能性が高いです。

また、公的機関であるため安心して相談できる点もメリットです。

ただし、M&Aの専門的な実務(デューデリジェンスなど)に関するアドバイスやサポートは得意としていないので注意が必要です。

M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に立って、中立的な立場からM&Aの成立をサポートする企業です。

M&Aの業務を専門的に行っているため、マッチングから契約成立に至るまでのプロセスについて、質の高い助言やサービスを得られる点が相談するメリットです。

また、豊富なネットワークを有する仲介会社に相談すれば、自社にとって最適なM&Aの相手企業を探してもらえる可能性が高いです。

ただし、M&Aの成立を重視するあまり、売り手企業にとって不利な条件でM&Aを進めようとする仲介会社もあるため注意が必要です。

M&Aのマッチングサイトは、インターネット上でM&Aの売り手と買い手を引き合わせるサービスです。

ご自身の目で直接M&Aの相手企業を探せる点や、仲介会社や金融機関などに依頼するよりも少ない手数料でM&Aを行える点がメリットです。

特に売り手企業に関しては、手数料が完全無料のマッチングサイトを使えば、0円で会社や事業を売却できます。

ただし仲介会社と比べると、専門家から得られる助言やサポートが少ない傾向があるため注意です。

マッチングサイトを利用する際は、できる限りサポートが豊富なサービスを選びましょう。

税理士や公認会計士、弁護士などの士業事業所の中には、M&Aに関する相談やサービスを行なっているところもあります。

各士業が会計・税務や法務等に関する専門知識を持っているため、専門性の高い助言やサポートを得られます。

ただし、すべての士業がM&Aに関する専門知識や経験を持っているとは限らないため、相談前にM&Aに関する実績を確認することが重要です。

一部の地方銀行や証券会社、メガバンクなどの金融機関は、M&Aのアドバイザリーサービスを行っています。

金融機関によって異なるものの、会計やファイナンスに関する専門的な助言・サポートを得られる点がメリットです。

また、M&Aで必要な資金の調達に関しても相談できます。

ただし、仲介会社やマッチングサイトと比べて手数料が高い傾向がある点に注意です。

また、M&A全般に関する専門知識がない金融機関も存在するため、M&Aに関する専門部署やM&A支援の実績に関する有無を確認した上で相談しましょう。

金属加工会社のM&Aは、基本的に以下の流れで実施されます。

以下では、各プロセスで行う実務の内容を流れに沿って解説します。

M&Aを行うと決めたら、まずは準備を進めましょう。

具体的には、M&Aの目標設定や戦略策定を行います。

目標や戦略が明確でないと、M&Aを行ってもシナジーなどの利益を得られなかったり、費やした費用や時間が無駄となったりするリスクがあります。

こうしたリスクを回避するために、目標や戦略を明確化した上でM&Aを進めることがおすすめです。

M&Aには専門的な知識が求められる上に、相手企業探しや交渉など複雑な手続きをこなす必要があります。

そのため、M&Aを行う際には仲介会社や金融機関などの専門業者に相談・依頼することが一般的です。

専門業者によって、手数料体系や得意とする業種・取引規模などは異なります。

そのため、M&Aを行う目的や自社の予算などに応じて、M&Aのサポートを依頼する専門業者を慎重に選びましょう。

M&Aの専門業者と契約したら、その業者の協力を得ながらM&Aの相手企業を探します。

M&Aの相手企業は、主にM&Aの目的や想定されるシナジーの大きさなどを基に選定します。

マッチングサイトを利用する場合は、掲載されている案件(企業)の中から直接M&Aを行いたい相手企業を探し、自らメッセージを送って交渉の打診を行います。

M&Aの相手候補が見つかったら、まず仲介会社などの業者が、売り手企業の情報が匿名で記載されたノンネームシートを買い手企業に提示します。

買い手企業がノンネームシートを確認し、具体的な情報を知りたいと判断したら、秘密保持契約書を締結します。

秘密保持契約書を締結したら、売り手企業の具体的な情報が記載された資料(インフォメーションメモランダム/IM)が買い手側に提示されます。

買い手企業は、IMを確認して売り手企業とM&Aの交渉を進めるかどうかを検討します。

情報開示を終えたら、本格的に売り手企業と買い手企業が交渉を行います。

本格的に交渉を進める前に、売り手と買い手の経営者によるトップ面談を行うことが一般的です。

トップ面談では、経営者同士が顔を合わせて、双方の価値観や経営理念を確認します。

また、企業価値算定(バリュエーション)やM&Aスキームの検討なども行います。

バリュエーションやスキーム検討の結果をもとに、買い手企業は意向表明書を提示し、売り手企業と具体的な条件交渉を行います。

売り手と買い手の間で交渉がまとまったら、基本合意書を締結します。

基本合意書には、交渉で合意した条件や今後のスケジュールを明記します。

基本的な条件部分に関しては、後々変更できるように法的拘束力を持たせないことが一般的です。

また、買い手企業の希望次第では、買い手側に独占交渉権を与える旨の項目が加えられる場合もあります。

基本合意書を締結したら、買い手企業は売り手企業に対して「デューデリジェンス」を実施します。

デューデリジェンスを行うことで、売り手企業が抱えるリスクを把握し、買収金額の修正やM&A実行可否の判断を行えるようになります。

デューデリジェンスでは、法務や税務、ビジネスなどの観点から売り手企業の実態を詳細に調査します。

専門性の高い業務であるため、公認会計士や税理士、弁護士などの専門家にサポートを依頼することが一般的です。

買い手企業によるデューデリジェンスが完了したら、その結果をもとに最終的な条件の交渉を行います。

最終的な条件交渉で合意したら、売り手と買い手双方の間で最終契約書(DA)を締結します。

最終契約書には、交渉で合意した条件や表明保証、クロージングの前提条件などを盛り込みます。

最終契約書を締結したら、契約書の内容に沿ってクロージングを行います。

具体的には、株式の引き渡しや対価の支払いなどを行い、M&A取引そのものを実行します。

クロージングが完了したら、想定していたM&Aのシナジーを創出するために、PMI(買収後の経営統合)を行います。

以上で金属加工会社によるM&Aのプロセスは完了です。

金属加工会社のM&Aには、業界自体に対する知見に加えて、M&Aに関する専門知識も必要です。

そのため、あらかじめ買収・売却の準備や対策を行うことが、M&Aの成功可能性を高める上で重要となります。

この章では、M&A・売却の成功可能性を高めるために、経営者やM&Aに携わる社員などが知っておくべきポイントを紹介します。

金属加工会社のM&Aを前向きに検討している方はぜひ参考にしてください。

売り手企業と買い手企業に共通するポイントとして、以下の3点が挙げられます。

以下では、各ポイントをくわしくご説明します。

金属加工業界に対して深い知見を持っていなければ、売り手企業が有する無形資産(加工技術や人材、取引先など)の価値を正当に評価することは難しいです。

無形資産の価値を正しく評価できないと、売り手企業は安い金額で会社や事業を売却する事態となり得ます。

このような状況とならないためには、無形資産の価値を正当に評価する上で十分な、業界に対する知見を持っている仲介会社などの業者に依頼することが重要です。

業界に対する知見を有しているかどうかは、担当者に直接問い合わせたり、ホームページを確認したりすることで判断できるでしょう。

もしくは、過去に金属加工会社のM&Aを取り扱った実績があるかどうかを確認することもおすすめです。

株式譲渡や事業譲渡、会社分割など、M&Aの手法(スキーム)は多岐にわたります。

手法ごとに、得られるメリットや注意すべきデメリット、課税される税金、手続きなどは異なります。

したがって、自社の目的や戦略に応じて、最適なM&Aのスキームを選ぶことが重要です。

たとえば会社ごと売却して現経営者が引退を図りたい場合には株式譲渡の手法が最適と言えます。

一方で、M&A後も会社の支配権を持ち続けたい場合や、一部の事業のみを売却したい場合は、事業譲渡の手法が適しています。

前項でも紹介しましたが、スキーム選びを行う上ではM&Aの目的や戦略の明確化が不可欠です。

目的や戦略が明確でないと、最適なスキームを選べない可能性があります。

また、前述したとおり、期待していたシナジーを得られないなどのリスクも考えられます。

このような事態を避けるためにも、専門家の助力を得た上で目的・戦略を明確にしましょう。

売り手企業が意識すべきポイントとして、以下の2点が挙げられます。

以下では、各ポイントをくわしくご説明します。

金属加工会社にとって、加工技術やそれを使って製品を作り出す従業員は、利益を生み出す源泉です。

そのため、M&Aによって会社や事業を売却する際には、会社の成長に貢献してきた技術や従業員を今後も大切にしてくれる相手企業を選ぶことが最適です。

自社の技術や従業員を軽視している買い手企業とM&Aを行うと、技術力低下や従業員のモチベーション低下・離職などにより、売却した事業の業績が低迷する可能性があります。

また、製品の質が下がることで、取引先などにも迷惑をかける可能性もあります。

こうならないためにも、トップ面談や交渉を通じて、相手企業が自社の技術や従業員を大切にしてくれるかどうかをしっかり見極めましょう。

一般的に買い手企業は、売り手企業が有する無形資産の価値や事業の収益性などを基準にM&Aを行うかどうかを決定します。

したがって、買い手企業にとって魅力がない(≒無形資産の価値や収益性などが低い)と、いつまで経ってもM&Aも相手企業が見つからないという状態になり得ます。

こうならないためには、あらかじめ企業価値の向上に注力することが重要です。

具体的には、製品ラインナップの変更などの施策で収益性を高めたり、技術力の向上や人材育成を通じて無形資産の価値を高めたりすることが効果的です。

また、不採算事業からの撤退や不要な資産等の売却を通じて、業績を改善することも大切です。

買い手企業が意識すべきポイントとして、以下の2点が挙げられます。

以下では、各ポイントをくわしくご説明します。

一般的に、買収の規模が大きければ大きいほど、M&A後に行うシステムや人事等の統合作業(PMI)の難易度も高くなります。

PMIはM&Aの成功を左右すると呼ばれるプロセスであり、システムや人事などの統合が失敗すると、人材の離職などの要因によって期待していたシナジー効果や利益等を得られなくなる可能性があります。

加えて、買収やその後の経営統合に投じた費用が無駄となったり、多額の減損損失を計上したりする事態にもなり得ます。

上記の事態を回避するためにも、自社の事業規模と比較して、大きすぎる規模の買収は行わないことがおすすめです。

目安としては、売り上げや従業員数が自社と比べて約30%以内に収まる会社が良いと言われています。

また、シナジー効果を過大に評価して、実態よりも高い金額で買収しないように注意することも大切です。

金属加工会社の買収には、以下に挙げたリスクがあります。

こうしたリスクを事前に把握し、適切な対策を考えるためには、デューデリジェンスを徹底することが重要です。

ただし、専門家への依頼には多額の費用がかかるため、場合によっては優先度が高い分野の調査のみを専門家に依頼することがおすすめです。

自動車・電機業界における海外進出などが進んでいることを背景に、金属加工会社を取り巻く経営環境は厳しいものとなっています。

厳しい状況で事業の存続・成長を図る手段として、今回紹介したM&A(売却・買収)は非常におすすめです。

M&Aを行えば、「大手の傘下に入ることによる事業の成長加速」や「垂直統合によるコスト削減の実現」といったメリットを得られます。

今回お伝えした内容を参考に、金属加工会社のM&Aに挑戦していただけますと幸いです。

(執筆者:中小企業診断士 鈴木 裕太 横浜国立大学卒業。大学在学中に経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士資格を取得(休止中)。現在は、上場企業が運営するWebメディアでのコンテンツマーケティングや、M&Aやマーケティング分野の記事執筆を手がけている)