税務デューデリジェンスとは?目的や流れ、調査範囲を詳しく解説

- 法務監修: 前田 樹 (公認会計士)

税務デューデリジェンスとは、買収先企業の税務を調査することです。税務リスクの把握やM&A実行可否の判断などを目的に実施します。手続きの流れや調査範囲、税務DDを学べる書籍をわかりやすく解説します。

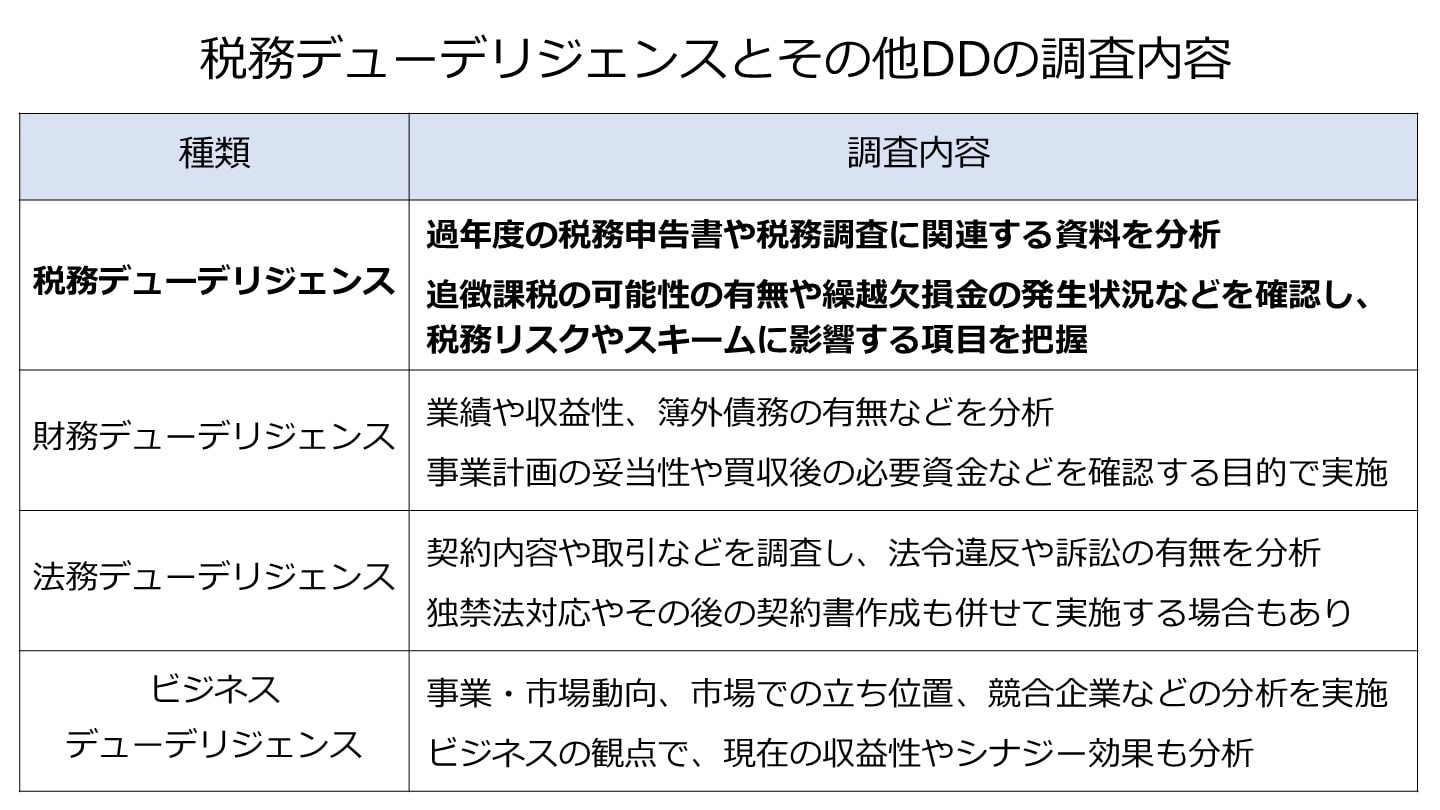

税務デューデリジェンスの概要や実施タイミング、その他のデューデリジェンスとの関係について解説します。

税務デューデリジェンスとは、文字通り、買収先の企業の税務に関する調査のことをいいます。[1]

過年度の税務申告書や税務調査に関連する資料を分析し、追徴課税の可能性の有無や繰越欠損金の発生状況などを確認することで税務リスクやスキームに影響する項目を調査します。

M&Aにおいてスキームは重要な部分を占め、税務上の影響もあるため、事前に検討を実施することもあります。

税理士が税務デューデリジェンスは、トップ面談なども終了し基本合意書が締結された後に実施されることがほとんどです。

ここで行われた調査結果をもとに交渉や最終契約書の条件に盛り込まれることになります。

また、先述した通り、買収先の繰越欠損金などがスキームに影響する場合があります。

その場合には、早めの段階に調査や事前検討を行うために依頼をするケースもあります。

財務デューデリジェンスやビジネスデューデリジェンス、法務デューデリジェンスと税務デューデリジェンスが重なる部分は多くはありませんが、デューデリジェンスを実施した結果、税務上の潜在債務が発見されれば財務デューデリジェンスや法務デューデリジェンスなどにおいても考慮されることになります。

また、一つでもリスクが発見されるとそれに紐づいてその他のデューデリジェンスでも留意が必要となるため、それぞれのデューデリジェンスにおいて連携することも重要となります。

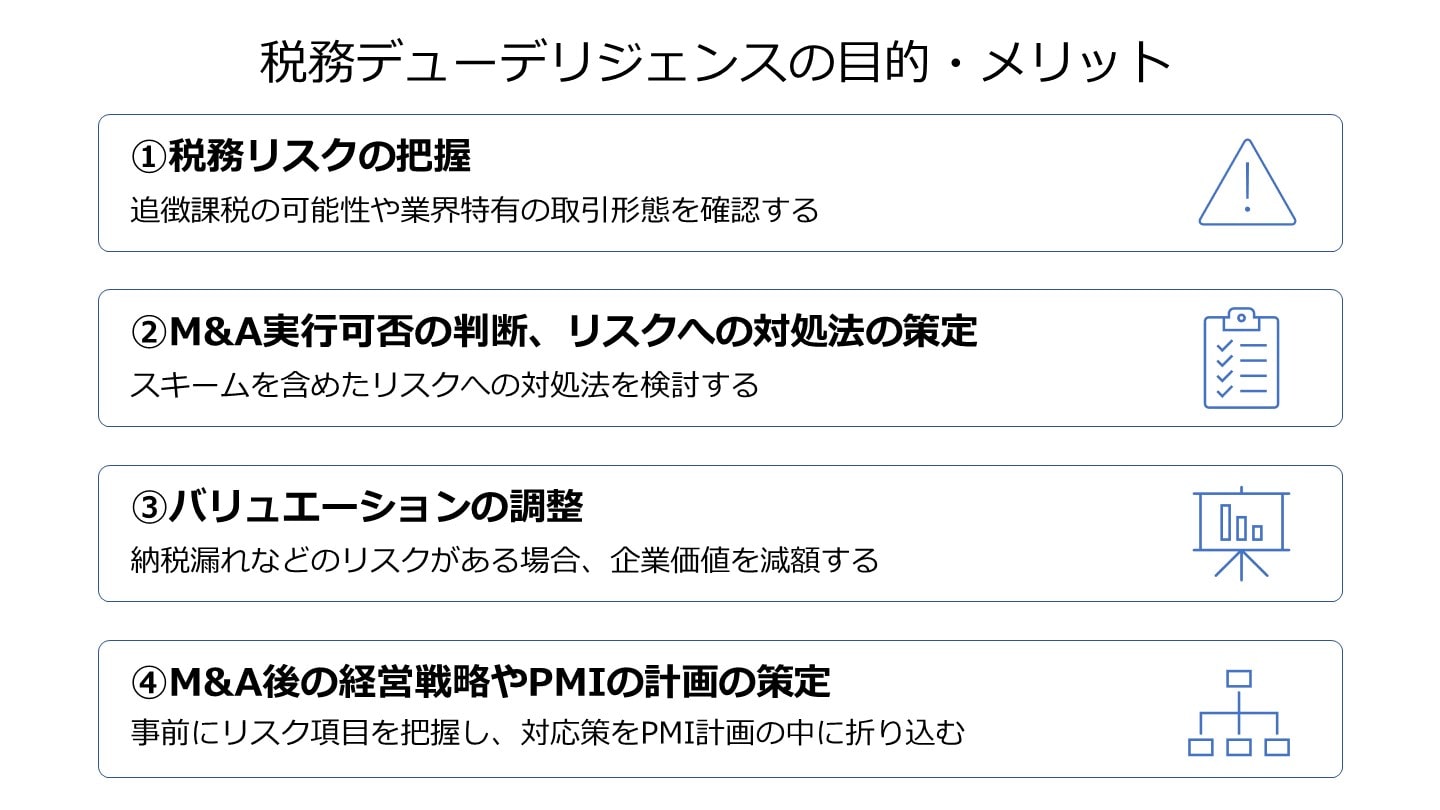

税務デューデリジェンスを行う目的や行うことで得られるメリットについて解説します。

税務デューデリジェンスで過去の税務調査や税務申告書を分析することで買収先が抱える税務リスクについて把握することが可能となります。

過去の税務申告の漏れや納税の誤りがあった場合には、買収後に買い手側が支払義務を負うことになります。

税務デューデリジェンスを実施することで事前に追徴課税の可能性などを把握し、事前に発生しうる損失を把握しておくことが可能となります。

また、業界によって発生しうるリスクは異なるため、業界特有の取引形態などを把握しておくことも重要となります。

税務デューデリジェンスを実施した結果、リスクが発見された場合にはその影響を分析することになります。

発見したリスクや今後発生しうるリスクの影響次第ではM&Aを実行するか否かについて判断する必要が出てきます。

また、リスクを認識した上で、M&Aを実行する場合にはリスクへの対処法を検討することになります。

スキームによっては繰越欠損金の引き継ぎが可能になるなど、スキームを含めリスクへの対処法が検討されることとなります。

税務デューデリジェンスの実施の結果、明らかとなったリスクや対策コストを踏まえてバリュエーション、すなわち買収価格の調整が実施されることとなります。

納税漏れなどのリスクがあり、支払が必要となる可能性があるのであれば、デットライク項目として企業価値から減額することとなります。

その他、直接買収価格を調整せずに表明保証やアーンアウト条項など契約条項で調整するケースもあります。

M&A実行後に経営戦略の策定や経営統合、すなわちPMIを実施していくことになりますが、その際も税務デューデリジェンスの結果や内容が役立つこととなります。

税務デューデリジェンスの結果を見ることで対処すべき事項などが事前に把握することが可能となり、経営戦略やPMIの計画の策定を進めやすくなります。

事前にリスク項目を把握し、リスクに対する対応策をPMIの計画の中に折り込むことでスムーズに進めることが可能となります。

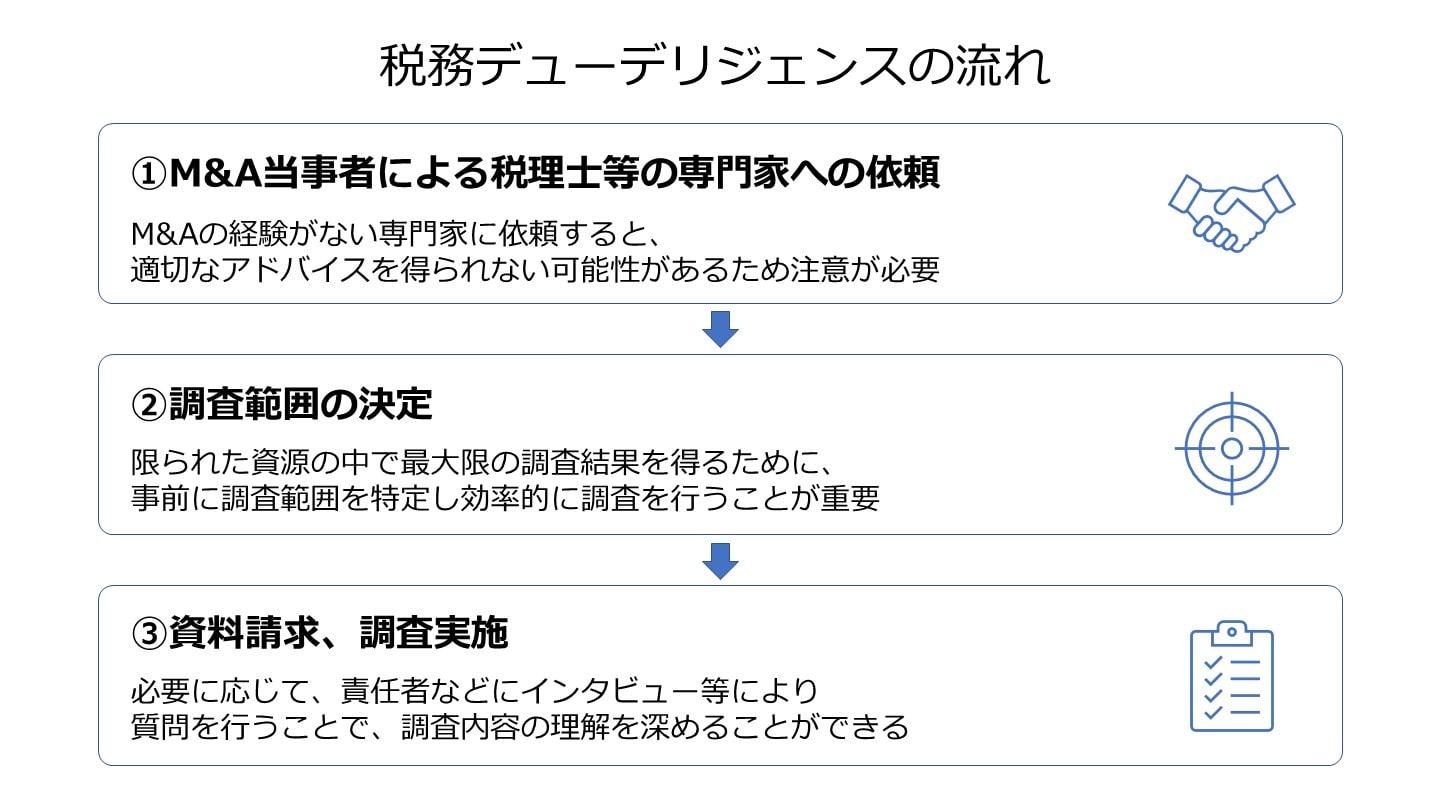

税務デューデリジェンスの手続きや流れについて解説していきます。

税務デューデリジェンスを進めるにあたっては税理士などの専門家へ依頼することとなります。

ここで注意すべき点が税理士であれば問題ないかと言えばそんなことはないという点です。

M&Aは専門的な知識が必要で最終的には価格交渉など交渉の場面において、適切な落とし所を考えながら進める必要があります。

M&Aの経験がない専門家となると適切なアドバイスが得られず、最善の結果にならない可能性があるため、留意が必要です。

普段顧問契約をしている税理士に依頼したくなりますが、その点は留意をして選定を行いましょう。

依頼する専門家が決まれば、税務デューデリジェンスの調査範囲を決めていくことになります。

時間やお金に制約がなければ全ての範囲を調査範囲とすればいいのですが、限られた資源の中で最大限の調査結果を得るため、事前に調査範囲を特定し効率的に調査を行う必要があります。

事前に専門家のアドバイスをもらいながら、効率的な調査ができるよう調査範囲を決定していきましょう。

調査範囲が決まれば、その範囲に見合った資料について請求を行います。

効率的に調査を進めるため、チェックリストなどを作成した上で進捗管理を行えば、資料の漏れなどがなく進めることができるでしょう。

進めていく中で提示されていない資料に関しては適宜開示するよう請求します。

紙資料などが多いときはPDFなどにすることが現実的ではない場合もあるので、そういった場合には現地に赴き、閲覧します。

また、必要に応じて責任者などにインタビューやQAリストなどで質問を行うことで、調査の内容の理解が深まります。

インタビューをすることで、資料の前提など具体的に調査ができるので効果的に進めることができます。

税務デューデリジェンスの具体的な調査範囲や調査期間について解説していきます。

法人が対象となる税金は法人税、住民税、事業税、消費税、不動産取得税、固定資産税など多岐に渡りますが、全てが対象となるわけではありません。

税務の中で特に金額的に影響が大きい法人税を中心に調査が進められることが一般的で、それ以外の税金に関しては過去の調査内容や指摘内容、事業内容などから重要性があるものがあれば調査範囲とされます。

海外が絡むクロスボーダー案件となると移転価格税制などの影響も調査する必要があるため、調査範囲となってきます。

また、海外子会社などがあればそれぞれの国において異なる税制であるため、必要に応じて調査範囲に含まれます。

子会社がある場合の調査対象となる法人は規模などの影響により異なります。

当然ながら重要性の高い子会社については調査範囲とされ、調査されることになります。

また、海外に子会社を有しているのであれば税制が異なるため、調査範囲に入ってくることもあります。

その場合、専門家も現地の専門家に依頼をすることになるため、デューデリジェンスの費用が高くなってしまう可能性もあります。

案件や有しているグループの規模、子会社の規模などにより、税務調査の対象に含まれます。

調査対象の期間は基準日から3年間が一般的です。

ただし、税務調査がそれ以前に入っている場合などに関しては別途税務調査に関連する資料も調査範囲となります。

税務調査が行われる可能性を考慮して検討されるため、必要に応じて調査期間は長く設定されることになります。

具体的な調査範囲は買収先の企業によって異なりますが、法人税を中心とした調査となります。

買収元の企業が連結納税の場合においては、連結納税加入後の影響を調査する必要があるため、資産の含み損や繰越欠損金の状況なども範囲に含まれてきます。

また、過去に組織再編をしている場合には、組織再編の際の資料、特に適格要件や時価評価、繰越欠損金の引き継ぎなどの状況が調査され、納税が適切に行われていたかを調査されます。

過去に税務調査が入っている場合には、税務調査が入ったときの指摘内容やその後の対応状況も調査されることになります。

繰越欠損金などがある場合には繰越欠損金の引き継ぎが論点になることも多く、過去に発生した繰越欠損金を引き継がせるためにスキーム検討も実施されます。

税務デューデリジェンスを学ぶためにおすすめの本を紹介します。

[2] M&Aを成功に導く 税務デューデリジェンスの実務(Amazon)

[3] M&Aにおける財務・税務デュー・デリジェンスのチェックリスト(Amazon)

ここまで税務デューデリジェンスについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

税務デューデリジェンスは申告内容などの調査や買収価格への影響などだけではなく、スキームにも影響するため、非常に重要な内容となります。

調査範囲を広げすぎると時間の制約でできなくなる可能性もあるので、業務範囲に絞って必要な調査を効率的に進めていきましょう。

(執筆者:公認会計士 前田 樹 大手監査法人、監査法人系のFAS、事業会社で会計監査からM&Aまで幅広く経験。FASではデューデリジェンス、バリュエーションを中心にM&A業務に従事、事業会社では案件のコーディネートからPMIを経験。)