M&Aを進める際には、多岐にわたる費用が発生します。

これらの費用、特に仲介会社へ支払う手数料の相場や計算方法を事前に把握していないと、想定外の出費で利益が減ってしまうかもしれません 。

この記事では、M&Aで発生する手数料の種類やその相場、成功報酬の計算方法、そして費用を抑えるためのポイントを解説します。

これにより、M&A取引のコストを最適化し、よりスムーズにM&Aを進めるための知識を深めることができます。

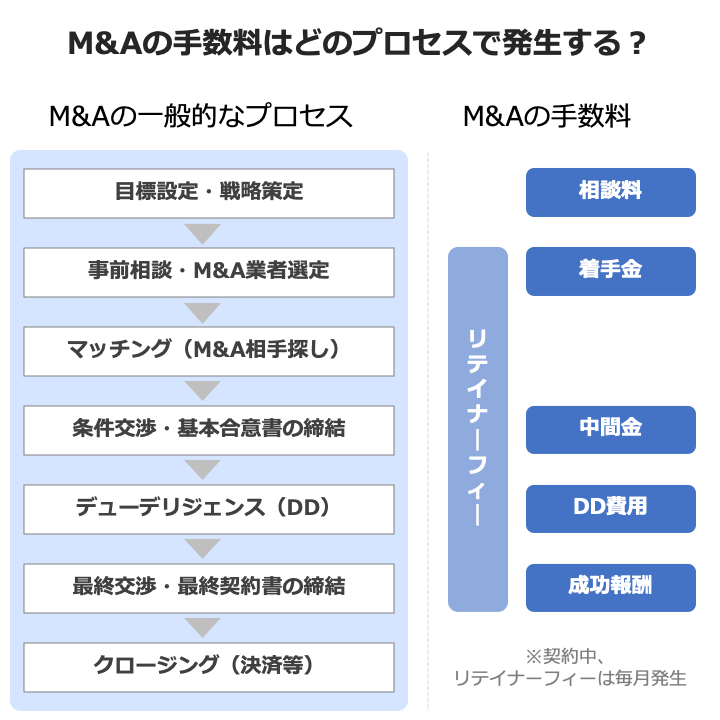

次に、M&Aで支払う手数料の種類と、各手数料の概要を説明します。

相談料とは、M&Aの正式な依頼を行う前に、M&A仲介会社へ相談した際にかかる費用です。ほとんどのM&A仲介会社は相談料を無料に設定していますが、ごく少額の相談料がかかるケースもあります。はじめに相談する前には、念のため相談料の有無を確認しておくと良いでしょう。

着手金とは、M&A仲介会社へ正式な依頼を行った後に支払う費用です。着手金は無料の場合と100万円~200万円程度がかかる場合に分かれます。着手金が必要な仲介会社の場合、その気はないが登録してみたという買い手や売り手がいないことを意味しています。本気でM&Aの成功を目指している企業が集まるという点が着手金のメリットです。

他方で、着手金は一度払ってしまえば、M&Aが失敗したとしても返金されることはありません。売り手で手元資金がほとんどない場合、着手金無料のM&A仲介会社を選ぶことも一考です。

中間金とは、M&Aのプロセスがある程度進行した時に支払う費用です。一般的には基本合意書の締結が支払のタイミングとなります。中間金は、無料の場合、100万円程度の固定報酬が発生する場合、後述する成功報酬の10%~20%程度が発生する場合の3パターンに分かれます。

基本合意書は一般的には法的拘束力はありません。そのため、基本合意書を締結し中間金を支払ったとしても、デューデリジェンスの結果次第では、M&Aが成立しないことはよくあることです。M&Aが成立しない場合でも、着手金と同様に中間金も返金されない点は留意が必要です。

デューデリジェンス費用とは、買い手が買収前に行う買収監査のための費用です。デューデリジェンス費用は、M&A仲介会社に対する支払ではなく、買い手自らが依頼する公認会計士、税理士、弁護士といった専門家へ支払うものです。

デューデリジェンス費用の相場は、会計・税務デューデリジェンスと法務デューデリジェンスを実施する場合、合わせて200万円程度は見ておく必要があります。

成功報酬費用とは、M&Aの最終契約締結後に支払う費用です。M&Aの金額を元にレーマン方式と呼ばれる計算式で成功報酬が計算されるケースがほとんどです。中小企業庁の資料によると、調査対象となった専門業者全体のうち84.1%が、成功報酬の算出でレーマン方式を採用しているとのことです(注)。

少額のM&Aの場合では、M&A金額に5%程度の手数料率を乗じて計算された金額が相場となります。レーマン方式の計算式については、次章で詳細を解説していきます。

なお、成功報酬費用は、その名のとおりM&Aが成立しなければ支払う必要はありません。M&A仲介会社の収益源のほとんどは、この成功報酬費用となるため、仲介会社はいかにM&Aを成立させるかが重要になります。

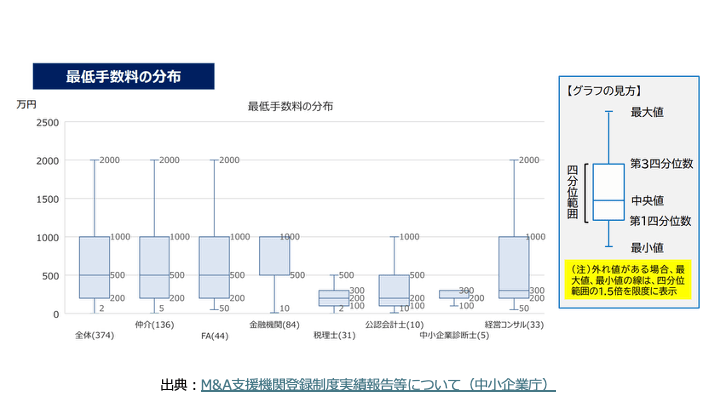

M&Aの成功報酬には、最低報酬額(最低手数料)が設定されている場合が多くあります。

これは、M&A専門業者が、譲渡額が小さい小規模な案件でも、案件の遂行に必要な業務量に見合う一定の報酬を確保するために設けられるものです。

成功報酬は、譲渡額などに応じて算出された金額が、設定された最低報酬額を下回る場合に、最低報酬額が適用されます。

たとえば、成功報酬が譲渡額の5%で最低報酬額が1,000万円の場合、譲渡額が5,000万円であれば計算上の報酬は250万円ですが、最低報酬額の1,000万円が請求されます。

最低報酬額の金額はM&A専門業者によって異なるため、契約前に複数の業者を比較検討することが重要です。

リテイナーフィーとは、M&A仲介会社へ毎月支払う月額定額手数料です。リテイナーフィーは、必要ない場合と月額50万円程度の費用がかかる仲介会社に大別されます。契約期間中は発生し続ける費用であるため、M&Aの成立が遅れれば遅れるほど、リテイナーフィーの負担も大きなものとなります。

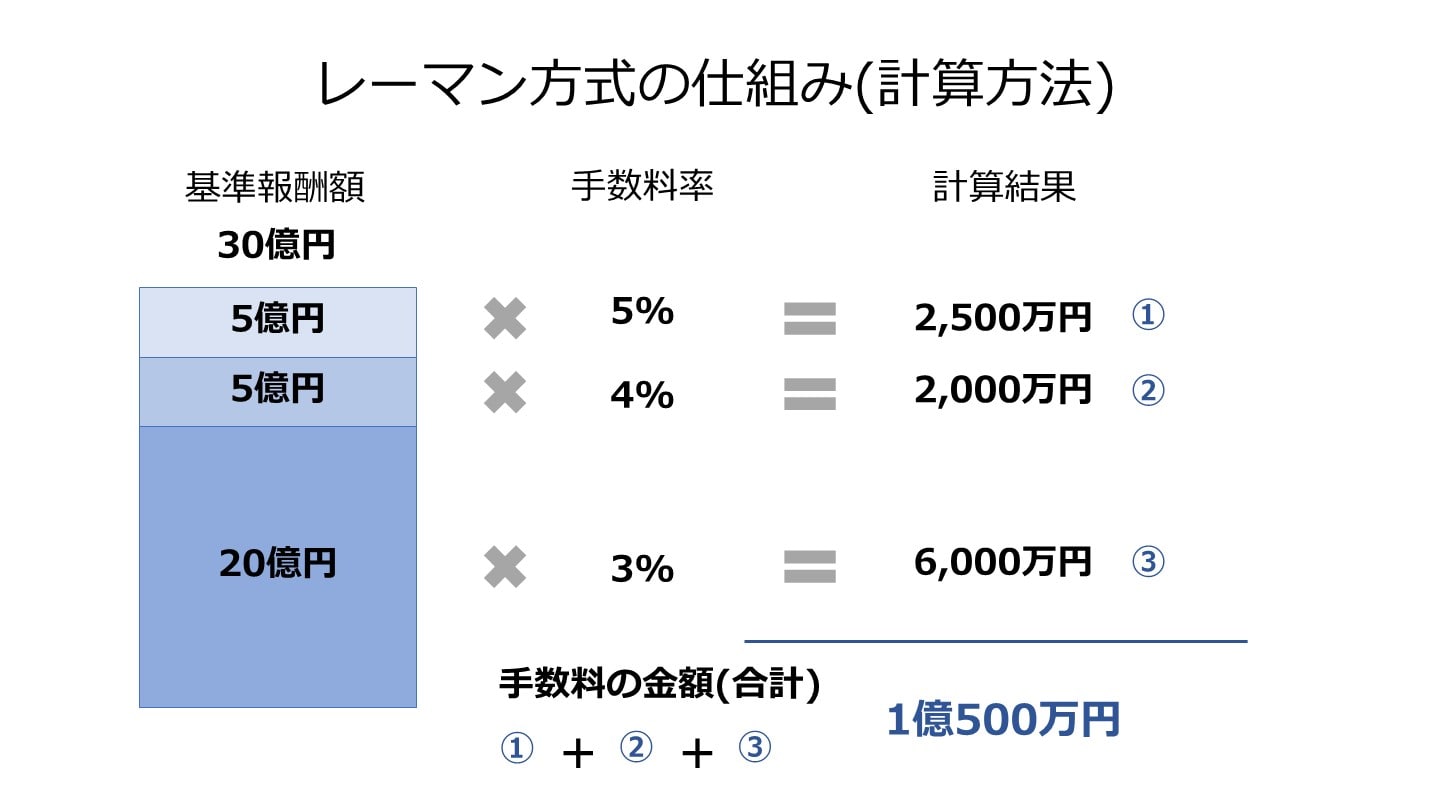

レーマン方式とは、M&Aの成功報酬を算定する手法の一つで、「基準となる取引金額」(株価など)に応じて変動する各階層の「乗じる割合」を、各階層の価額に該当する部分にそれぞれ乗じた金額を合算して報酬を算定する方法です。

簡単にいうと、取引金額の範囲によって、手数料率が変動する方法です。

一般的なレーマン方式による手数料率は以下のとおりです。

取引金額 | 手数料率 |

5億円以下の部分 | 5% |

5億円超10億円以下の部分 | 4% |

10億円超50億円以下の部分 | 3% |

50億円超100億円以下の部分 | 2% |

100億円超の部分 | 1% |

1億円×5%(5億円以下の部分) = 500万円

5億円×5%(5億円以下の部分) = 2,500万円

5億円×4%(5億円超10億円以下の部分) = 2,000万円

8億円×3%(10億円超50億円以下の部分)= 2,400万円

合計:6,900万円

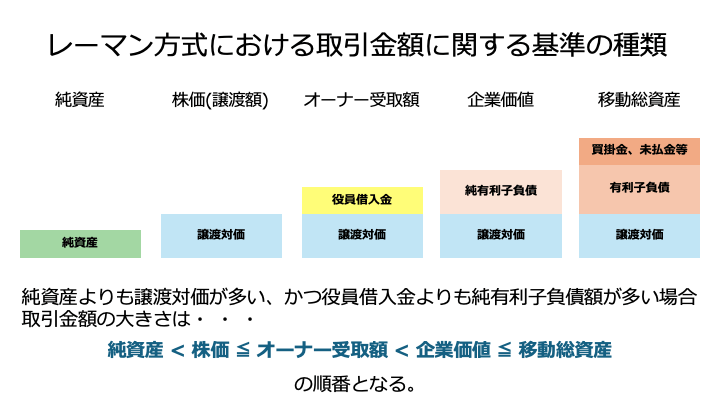

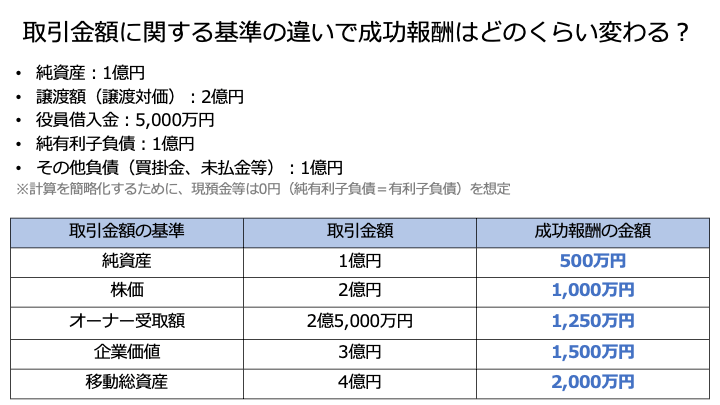

M&Aの成功報酬算定で用いられるレーマン方式では、報酬計算の基準となる「取引金額」の定義が複数存在します。

どの定義を用いるかによって、最終的に支払う手数料が大きく変動するため、契約前に必ず確認することが重要です。

上図に関して、企業の状況によって順序が変わる場合もあるため注意です。

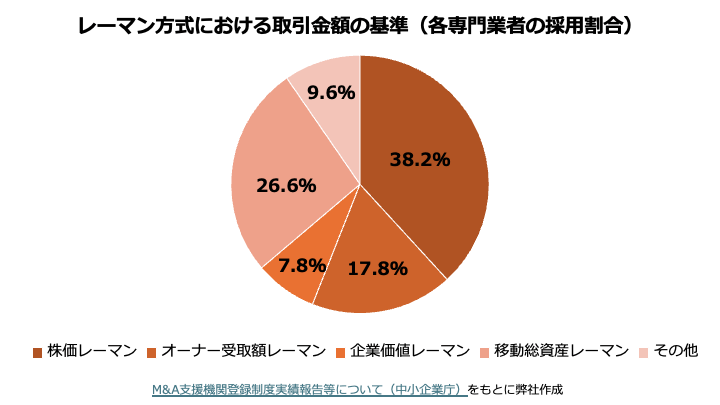

なお中小企業庁の調査では、各専門業者が採用する取引金額の割合は以下となっています。

参照元:M&A支援機関登録制度実績報告等について(中小企業庁)

以下では、それぞれの方式について詳しく解説します。

株価(譲渡額)レーマン方式とは、株式の譲渡対価そのものを基準として成功報酬を計算する方法です。

M&Aの売り手(譲渡側)にとっては、実際に受け取る金額が基準となるため、シンプルで理解しやすい方式といえます。

一方で買い手(譲り受け側)からすると、譲受金額が大きいほど手数料の負担が大きくなるため、異なる算定方法を利用する場合があります。

オーナー受取額レーマン方式は、株価(譲渡額)にオーナー経営者やその親族からの借入金(役員借入金など)を加えた金額を基準として、成功報酬を計算する方法です。

一般的なM&Aでは、譲渡対価とは別に、オーナー経営者に対して借入金が返済されます。

そのため、オーナー経営者が最終的に受け取る金額(譲渡額+役員借入金)が基準であると言えます。

基本的には株価(譲渡額)レーマン方式と算出される手数料に大きな差は出にくいですが、役員借入金の額によっては手数料が高くなる点に注意です。

企業価値レーマン方式は、株価(譲渡額)に、純有利子負債(有利子負債 - 現預金等)を加算した金額を基準として、成功報酬を計算する方法です。

会社売却によって対価を得るだけでなく、金融機関などから借りていた有利子負債からも解放されるため、その分だけ企業価値が上がるという考え方に基づいています。

有利子負債が多い企業の場合、株価(譲渡額)レーマン方式に比べて、手数料が大幅に高額となる傾向があるため注意です。

移動総資産レーマン方式とは、譲渡対価に負債総額を加えた金額を基準とする方式です。

売り手側から移動する総資産額は、事業規模に比例して大きくなる傾向がある、という考え方に基づいています。

同じ譲渡額であっても、負債(特に借入金)を多く抱えている企業ほど、手数料は高くなります。

また、他の方式に比べてもっとも手数料は高額になる傾向があります。

純資産レーマン方式は、企業の純資産額(資産総額から負債総額を差し引いた額)を基準とする方式です。

特に小規模な企業のM&Aで、決算書上の簿価純資産額を基準に用いることがあります。

計算が容易で明確な点が特徴です。

ただし、債務超過の企業では純資産がマイナスになるため、この方式は通常用いられません。

一般的に、純資産額は株価(譲渡額)よりも小さくなることが多いため、手数料は他の方式に比べてもっとも低くなる傾向があります。

※参照元:

中小M&A ガイドライン(第3版) -第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-(中小企業庁)

では、取引金額に関する基準の違いで手数料の金額はどの程度変わるのでしょうか?

以下のケースを想定すると、譲渡対価が同じでも、取引金額の基準が異なるだけで、最大1,000万円も支払う手数料の金額が変わってきます。

M&Aの手数料を少しでも安くするには、レーマン方式における「取引金額の基準」をかならず確認し、もっとも手数料の金額が低くなるM&A専門業者を選ぶことがおすすめです。

M&Aで経営者や会社に残る利益を最大化するには、M&A専門業者から受けられるサービスの質を維持しつつ、手数料を必要最低限に抑えることが重要です。

そこでこの章では、M&Aの手数料を安く抑えるポイントを6つ解説します。

M&A専門業者の手数料体系は、主に「着手金」「月額報酬」「中間金」「成功報酬」などで構成されています。

このうち、着手金や月額報酬、中間金が不要で、成功報酬のみを設定している「完全成功報酬型」の専門業者を選ぶことで、M&Aが成立しなかった場合のリスクを抑えつつ、総額を安くできる可能性があります。

着手金や中間報酬などは、最終的にM&Aが成立しなくても返還されないのが一般的です。

完全成功報酬型の業者であれば、M&Aが成立するまで費用が発生しないため、仮にM&Aの交渉が決裂したとしても、余計な費用を発生させずに済みます。

特に「M&Aが成立するかどうか分からない」といった不安を抱える売り手にとっては、安心して依頼できる選択肢となるでしょう。

M&A専門業者の中には、売り手(譲渡側)の手数料を無料としているサービスがあります。

このような専門業者を活用することで、売り手は手数料の負担なくM&Aを進めることが可能です。

専門業者の中でも、特にM&Aプラットフォーム(マッチングサイト)において、売り手側の手数料を無料としているケースが多いです。

M&Aプラットフォームとは、インターネット上で買い手と売り手のマッチングの場を提供するウェブサイトです。

低コストでM&Aを進められるのが大きな特徴で、特に手数料を支払う資金力に乏しい小規模な事業者でも、M&Aの可能性を広げることができます。

ただし、プラットフォームによってはサービス内容がマッチングのみに限定される場合もあります。

基本合意書の作成やデュー・ディリジェンス(DD)、最終契約の交渉といった専門的な工程では、別途FAや弁護士などの専門家の支援が必要になることがある点には注意が必要です。

前述のとおり、成功報酬の計算基準には、主に「株価(譲渡額)」や「企業価値」、「移動総資産」などが用いられます。

この中でも、「株価(譲渡額)レーマン方式」を採用している専門業者を選ぶことで、手数料を抑えられる可能性があります。

企業価値や移動総資産などが成功報酬の算出基準である場合、譲渡額に負債等を加えた金額が計算のベースとなります。

そのため、同じ譲渡価格であっても、株価(譲渡額)レーマン方式よりも成功報酬の金額が多くなる傾向があります。

特に負債の多い企業にとっては、譲渡額のみを基準とする株価レーマン方式の方が手数料を最小限に抑えやすいです。

契約前には、どの計算基準が採用されているかを必ず確認することが重要です。

M&A専門業者の手数料体系や金額は、業者によって大きく異なります。

そのため、複数の業者から見積もりを取り、提供される業務内容と手数料のバランスを比較検討することが非常に重要です。

比較する際は、成功報酬の計算基準や最低手数料の金額だけでなく、どのような支援を受けられるのかという「業務範囲」も確認しましょう。

たとえば、同じ手数料体系でも、企業価値評価(バリュエーション)や交渉のサポート、最終契約書の作成支援まで含まれている場合もあれば、マッチングのみに限定される場合もあります。

単純に手数料の安さのみで比較すると、後から必要なサービスを受けられなかったり、必要なサービスを別途依頼することで、かえって費用の総額が多くなったりするリスクがあるため注意です。

会社全体を売買する「株式譲渡」ではなく、特定の事業や資産のみを売買対象とする「事業譲渡」という手法を選ぶことで、譲渡価格を抑え、結果的に手数料を安くできる場合があります。

事業譲渡では、売り手は譲渡したい事業や資産を選択でき、買い手は必要なものだけを取得できます。

これにより、簿外債務などを引き継ぐリスクを遮断できるというメリットもあります。

成功報酬は譲渡額に連動することが多いため、譲渡対象を絞って取引規模を小さくすれば、手数料もそれに伴い減少します。

ただし、事業譲渡は株式譲渡に比べて手続きが複雑になる傾向があります。

たとえば、従業員との雇用契約や取引先との契約を個別に結び直す必要があったり、許認可の再取得が必要になったりする場合があります。

M&Aにかかる費用の一部は、国や地方自治体の補助金・助成金でカバーできる場合があります。

代表的なものに、中小企業庁が実施する「事業承継・M&A補助金」があります。

この補助金は、事業承継を契機とした新しい取り組みや、M&Aによる事業再編・統合にかかる経費の一部を補助するものです。

専門家活用枠では、FAや仲介業者に支払う手数料も補助対象となります。

手数料の一部を補助金で補填することで、M&Aの負担を軽減できます。

ただし、利用するには「M&A支援機関登録制度」に登録された専門業者の支援を受ける必要がある点に注意が必要です。

事業承継・M&A補助金の詳細については、次の章でくわしく解説します。

M&Aの手数料負担を軽減したいと考えている中小企業の経営者様にとって、補助金の活用は非常に有効な選択肢です。

本章では、M&Aの専門家活用費用などを支援する「事業承継・M&A補助金」について、くわしく解説します。

事業承継・M&A補助金は、中小企業や個人事業主が事業承継、事業再編、事業統合をきっかけに行う取り組みの経費の一部を補助する制度です。

この補助金は、事業承継・事業再編・事業統合を促進し、生産性の向上を通じて日本経済の活性化を図ることを目的としています。

この補助金は、M&Aや経営統合(PMI)にかかる専門家活用費用、事業承継時の設備投資、事業承継に伴う廃業費用などを支援対象としています。

類似する補助金として、2024年度までは「事業承継・引継ぎ補助金」という制度がありました。

事業承継やM&Aを行う事業者を支援する目的は共通していますが、事業承継・引継ぎ補助金と比べて、事業承継・M&A補助金の方が全面的に支援は手厚くなっています。

一例を挙げると、事業承継・引継ぎ補助金にはなかった「PMI推進枠」が追加されていたり、補助上限額が引き上げられたりしています。

※参照元:

事業承継・引継ぎ補助金 7次公募〜(事業承継・M&A補助金事務局)

事業承継・M&A補助金の実質的な前身である「事業承継・引継ぎ補助金」の第10回公募において、専門家活用枠への申請件数は518件あり、そのうち318件で交付決定されました。

採択率は約61.4%であり、しっかりと準備を進めれば、手数料の負担軽減に役立てやすい補助金であると言えます。

※参照元:事業承継・引継ぎ補助金 採択結果(事業承継・M&A補助金事務局)

事業承継・M&A補助金は、目的別に以下の4つの枠に分類されています。

このうち、M&Aの手数料に直接関連するのは「専門家活用枠」です。

※参照元:令和6年度補正予算 「事業承継・M&A補助金」(中小企業庁)

専門家活用枠は、事業再編・事業統合に伴うM&Aにおいて、経営資源を譲り渡す側(売り手)と譲り受ける側(買い手)の双方が利用できる補助金です。

専門家活用枠では、M&Aプロセスで発生する様々な専門家費用が補助対象となります。

主な経費は以下の通りです。

補助対象となるには、申請者が中小企業者等の定義に合致し、地域経済への貢献などの要件を満たす必要があります。

また、補助対象となるM&Aは、実質的な事業再編・事業統合を伴うものに限られます。

グループ内の再編や親族内承継、不動産のみの売買などは原則として対象外です。

買い手・売り手支援類型ともに最大600万円(原則)です。

ただし、デューデリジェンス費用として最大200万円、廃業費として最大150万円をそれぞれ上乗せ申請できます。

なお、買い手支援類型に限り、100億企業要件を満たすことで、異なる補助上限額および補助率が適用されます。

具体的に、補助上限額は2,000万円、補助率は1,000万円 以下の部分で1/2、 1,000万円超の部分で 1/3となります。

上記の補助上限額や補助率等について、M&A未成約時には扱いが異なるため、詳細は以下資料をご参照ください。

※参照元:

事業承継・M&A 補助金 専門家活用枠【買い手支援類型 売り手支援類型】【公募要領】12次公募(事業承継・M&A 補助金事務局)

事業承継・ M&A補助金 【12次公募】 専門家活用 公募説明会(事業承継・M&A補助金事務局)

補助金の申請から交付までの大まかな流れは以下の通りです。

第12次公募のスケジュールは以下の通りでした。

直近の公募は終了しましたが、以下のように、事業承継・M&A補助金(前身の事業承継・引継ぎ補助金も含む)は過去数年間で断続的に公募が行われています。

〜中略〜

※上記は、専門家活用事業(専門家活用枠)の公募期間を例示

※5次〜7次公募は省略

2025年〜2026年以降も、M&Aの手数料に役立つ補助金は継続すると考えられるため、あらかじめ申請手続きや要件などを把握しておき、必要な事前準備を進めておくことがおすすめです。

※参照元:

この章では、主要なM&A仲介会社、M&Aプラットフォームについて、手数料体系を紹介します。

M&Aサクシードは、ハイクラス転職サービスである「ビズリーチ」を提供しているVisionalグループが母体のM&Aプラットフォームです。

売り手・買い手ともに完全成功報酬制であるため、M&Aが成立するまでは費用がかからず安心です。

また、成功報酬も業界平均よりもリーズナブルとなっています。

譲渡企業 | 成果報酬:譲渡金額の5.0%(最低報酬額1,000万円) |

|---|---|

譲り受け企業 |

|

日本M&Aセンターは主にM&A仲介サービスを提供している上場企業です。相談料は無料、着手金あり、成功報酬はレーマン方式により計算されます。日本M&Aセンターは、仲介型、FA型、サイトマッチング型と総合的にM&A関連サービスを提供している点が特徴です。

成功報酬は時価総資産額(営業権を含む)を基準に計算され、最低報酬額は2,000万円(売り手と買い手共通)です[3][4]。

M&Aキャピタルパートナーズは、日本M&Aセンターと同様にM&A仲介サービスを提供している上場企業です。相談料無料、着手金無料、中間金が成功報酬費用の10%、成功報酬はレーマン方式により計算されます。日本M&Aセンターと異なり、着手金無料である点が特徴です。

成功報酬は株価レーマン方式を基準に計算され、最低報酬額は2,500万円(売り手と買い手共通)です[5]。

インテグループは、M&A仲介サービスを提供している上場企業です。「完全成功報酬制」が特徴で、相談料、着手金、リテイナーフィー、中間金などはかかりません。M&Aが成立した場合のみ費用の支払が必要になります。成功報酬費用は、日本M&Aセンター、M&Aキャピタルパートナーズと同様にレーマン方式により計算され、手数料率は同様になります。

成功報酬は売買金額を基準に計算され、最低報酬額は1,500万円です[6]。

買い手企業の場合は、成功報酬額をあらかじめ固定することが可能とのことです[6]。

山田コンサルティンググループは、M&Aや会計税務に強みをもった総合コンサルティングサービスを提供している上場企業です。M&A仲介サービスではなく、基本的にはFAサービスを提供している点で、上記の3つの会社とは大きく異なっています。手数料体系は非開示のため、個別に問い合わせる必要があります。

TRANBIは、上記のようなM&A仲介会社やFAでなくM&Aプラットフォームサービスを提供している未上場企業です。M&Aプラットフォームであるため手数料が安い点が特徴で、売り手は手数料無料、買い手はプランによって異なります[7]。ただし、売り手の手数料が無料となるためには、M&Aの成約報告手続きが必要である点は忘れないようにしましょう。

無料会員の場合、一部案件を除き、M&A案件への交渉申し込み(初回メッセージのみ)まで可能です。

成約まで進めるにはプレミアム会員(有料)への登録が必要であり、以下3つのプランが用意されています(契約期間は6ヶ月単位)。

プラン名 | 月額料金 |

TRANBIベーシック | 3,980円 |

TRANBIビジネス | 9,800円 |

TRANBIエンタープライズ | 19,800円 |

なお、成約手数料型のキャンペーン対象である場合は、成約価格の3%(最低30万円)が適用されます[8]。

[1] M&Aサクシード 売り手の手数料

[2] M&Aサクシード 買い手の手数料

[3] 譲渡・売却をご希望の場合の報酬表(日本M&Aセンター)

[4] 譲受け・買収をご希望の場合の報酬表(日本M&Aセンター)

[6] インテグループ 料金体系

[7] TRANBI 利用料金

M&Aにおけるプロジェクト管理は、M&Aの成否を分けるうえで重要なポイントの一つです。M&Aを成功させるためには、売り手、買い手だけでなく、デューデリジェンスを実施する専門家や取引先、従業員など多くの利害関係者の調整が必要になります。

全体スケジュールの策定なしにプロジェクトが進んでしまっては、売り手や買い手はいつになったらM&Aが実行されるのか分からず、途中で交渉をストップしてしまうかもしれません。また、成功の見込のないM&Aプロジェクトを継続しても、誰の利益にも繋がりません。

M&A成功のゴールから逆算して、重要なtodoと期限、担当を明確にすることが、M&A仲介会社の役割の一つです。

M&Aは自社だけで完結するものではなく、必ず相手がいなければ成立することはありません。M&A仲介会社は、買い手には売り案件を、売り手には買い手候補を紹介し選定していくことが求められています。

自社から特定の相手先に直接声をかけづらい場合、M&A仲介会社を通して交渉を進めると、直接交渉よりもスムーズにいく場合があります。自社名を出さずに初期的関心の有無を、確認することができるため、効率的にM&Aの相手先を絞り込むことが可能になります。

お互いの相手先が見つかってからは、金額やその他の条件交渉を行います。売り手と買い手が直接交渉するのが原則ですが、M&A仲介会社が間に入ることにより、交渉がまとまりやすくなります。

売り手も買い手も、譲れない思いや要望は直接相手先には伝えづらいものです。M&A仲介会社を通すことにより、お互いの本音をぶつけあった交渉が可能になります。交渉がまとまらない場合でも、M&A仲介会社が論点を明確にし、譲れないポイントと譲れるポイントを一つずつ潰していくことで、M&Aがうまく成立する場合があります。

M&Aは、買い手と売り手ともに公認会計士、税理士、弁護士といった専門家の助けが必要不可欠です。特に初めてM&Aを実施する場合、どのような専門家に依頼して良いか判断に困ることも多いでしょう。

M&A仲介会社は、独自のネットワークを生かして、M&Aに詳しい専門家と繋がりを持っていることが通常です。専門家が見つからない場合、M&A仲介会社に相談することで適切な専門家を紹介してくれることがあります。

M&Aを実施する場合、以前はM&A仲介会社やFAに依頼するほかありませんでしたが、現在は新しい選択しとして、「事業引継センター」や「M&Aプラットフォーム」を選択することもできます。

事業引継センターは、後継者不在に悩む中小企業者に対して、事業引継に対する助言や後継者のマッチングサービスを提供しています。47都道府県に設置された事業引継ぎ支援センターの専門家が課題解決にあたっている点が特徴[7]です。

M&Aプラットフォームは、インターネットを利用しM&Aの売り手と買い手をマッチングさせるサービスです。M&A仲介会社やFAよりも大きく手数料が抑えられる点がメリットで、特に売り手の手数料が無料となるM&Aプラットフォームもあります。

[7] 中小企業事業引継ぎ支援全国本部

M&A仲介会社を利用するメリットは以下のとおりです。

M&Aで避けなければならないことは、買い手であれば割高すぎる金額で買収すること、売り手であれば割安すぎる金額で売却してしまうことが挙げられます。しかし、当事者だけでM&Aの交渉を進めると、提示された金額が妥当かどうかの判断が難しい場合があります。M&A仲介会社は、過去の取引事例などからおおよその妥当な金額が分かるため、買い手と売り手に適切なアドバイスをすることが可能です。

M&Aの計画から完了までは、通常数カ月以上という長い期間が必要です。経営者が自力で自社の売却を計画する場合、自分の時間のほとんどをM&Aに割り当てなければならないことも考えられます。M&A仲介会社に依頼する場合は、M&Aに関する業務の大部分を委託することができ、自らは通常の経営に集中することが可能です。M&Aのノウハウと知見が豊富な仲介会社に依頼することで、M&Aプロジェクトを効率的に進めることができ、結果としてM&Aにかかる全体の工数も大きく削減でき、M&Aの成功確率を高められる点がメリットの一つです。

M&Aを実施していく中で、万が一トラブルが発生してしまった場合、当事者同士だけでは解決することができないことも起こりえます。最悪の場合、裁判まで発展し、お互いが時間と費用だけを浪費してしまうことも考えられます。M&A仲介会社が間に入っていれば、トラブルのリスクを抑えることができ、もしもの場合にも仲裁に入ってもらえる点がメリットとして挙げられます。

M&A仲介会社を利用するデメリットは以下のとおりです。

M&A仲介会社は買い手と売り手のともにアドバイスを行います。M&Aが成立しなければ報酬の大部分を占める成功報酬費用が発生しないため、M&A仲介会社にとっては取引をまとめたいインセンティブが強く働きます。そのため、M&A仲介会社からのアドバイスを真に受け止めて良いのかという点は、このM&A仲介ビジネスの問題点の一つです。利益相反を生じさせないためには、買い手か売り手の一方にしかアドバイスを提供しないFA型契約の方が望ましいと言えます。

M&A仲介会社と契約し、着手金や中間金を支払った場合、M&Aが成立しなかったとしても返金されません。途中でM&Aをストップしたケースでは、今までに支払った費用が無駄になってしまいます。着手金や中間金が必要なM&A仲介会社に依頼する場合は、途中でやめる可能性はないか事前によく検討しておくようにしましょう。

M&A仲介会社やFA会社の手数料はレーマン方式により計算されているものの、買収価格の5%程度は成功報酬として必要で、さらに相談料、着手金、中間金、リテイナーフィーもかかる場合があります。手数料を節約したい場合は、M&Aプラットフォームを選択することがお勧めです。特に売り手にとっては、手数料が無料のM&Aプラットフォームにより売却することで、M&A仲介会社を選んだ時よりも売却の手取額を5%以上増やすことができます。そのため、手数料の観点において、経済的に最も合理的な選択肢は、M&Aプラットフォームとなります。

M&A仲介会社のサービスは、仲介契約かFA契約の大きく2種類に分けられます。仲介契約もFA契約も基本的にはフィーの計算方法は一緒であり手数料の違いはありません。大きく異なる点は、買い手と売り手の双方にアドバイスする仲介契約と買い手と売り手のどちらかのみにアドバイスをするFA契約という点です。

FA契約の方が顧客視点に立ったアドバイスを受けやすい点が大きなメリットです。他方で、M&Aの成立する可能性という観点では、お互いの妥協点を探しやすい仲介契約の方が、スピーディにM&Aが成立する可能性が高まります。どちらも一長一短があるため、候補となるM&A仲介会社が仲介契約かFA契約のどちらの種類かは事前に確認しておきましょう。

M&Aを成功に導くためには、M&A全般の深い知識と経験が必要不可欠です。M&A仲介会社を選ぶ際は、必ず仲介会社の実績を調べるようにしましょう。実績が数字で把握できるか、成功事例が実名で開示されているかは必ず確認が必要です。

また、大型案件が得意な仲介会社なのか、小型案件が得意な仲介会社なのかの見極めも重要なポイントです。自社がどの程度の買収金額を扱うのかを事前に考えておき、案件規模に対応した仲介会社に依頼するようにしましょう。

M&A仲介会社の中には、特定の事業に強みをもった仲介会社があります。例えば、飲食店のM&Aに強い仲介会社、サイト売買専門の仲介会社、薬局やクリニックに強みのある仲介会社などが挙げられます。自身の事業セグメントによっては、事業特化型のM&A仲介会社に依頼することで、より質の高いサービスを受けられる可能性があります。

M&A仲介会社の手数料体系は、仲介会社によって大きく異なっていることが現状です。相談料が必要な仲介会社も中には存在するため、問い合わせる前には必ず手数料の仕組みを把握しておかなければなりません。

成功報酬費用についても、手数料率だけでなく、買収価格をベースに計算しているのか、総資産をベースに計算しているのかなど、細かい点にも注意を払う必要があります。仲介会社の中には、手数料体系を詳しく説明していない会社もあるため、疑問点等は事前に必ず質問しておくようにしましょう。

最後に、M&Aの手数料に関連する質問と回答を紹介します。

M&Aの手数料に関して、業界全体における一般的な法規制は存在しません。

そのため、手数料の種類や金額、算出方法は各支援機関によって異なります。

依頼者が納得した上で契約できるよう、中小M&Aガイドラインでは支援機関に対して手数料に関する明確な説明を求めています。

M&A専門業者の多くは、譲渡価額が小さい場合でも十分な成功報酬を確保するために最低手数料を設定しています。

中小企業庁の資料によると、登録M&A支援機関における最低手数料の中央値は500万円です(注)。

ただし、金額は各社で異なるため比較検討することが望ましいです。

M&Aの仲介者は、譲り渡し側と譲り受け側の双方と契約を結び、双方から手数料を受け取るのが通常です。

そのため仲介者は、いずれか一方の利益のみを優先的に取り扱うことはできず、双方の共通の目的であるM&Aの成立を目指して助言や調整を行います。

M&A仲介手数料を比較する際は、成功報酬の報酬率だけでなく、報酬の基準額(譲渡額、移動総資産額など)、最低手数料の額、着手金や月額報酬の有無など、手数料体系全体を確認することが重要です。

また、M&A支援機関登録制度のデータベース(以下)では各支援機関の手数料体系が公表されており、比較検討する上で有用です。

※参照元:M&A支援機関登録制度ホームページにおいて、登録支援機関の手数料体系の公表を開始しました(中小企業庁)

M&Aの手数料に関する会計処理は、連結財務諸表と個別財務諸表で異なります。

連結財務諸表に関しては、改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」26項に記載があり、取得に関連して発生した費用は発生した事業年度の費用として処理するとされています。

一方で、個別財務諸表に関しては、「金融商品会計に関する実務指針」56項に記載があり、取得に関連した付随費用は取得原価に含めて処理するとされています。

つまり、個別財務諸表においては取得原価に含まれますが、連結財務諸表では費用処理されるため、連結仕訳で組み替える必要があります。

税務上は、付随費用として取得価額に含めるとされています。

ここで、付随費用にどこまでの範囲が含まれるかが重要です。

法人税法上では、特定の有価証券を取得することを決定するまでの費用は損金処理でき、取得することを決定した後の費用は上記の取得価額に含まれるというルールになっています。

そのため、意思決定までの費用と意思決定後の費用について専門家に分けてもらい、損金として計上できるものに関しては損金に計上することで税金を抑えることができます。

※参照元:

M&Aには、相談料、着手金、中間金、デューデリジェンス費用、成功報酬費用、リテイナーフィーなど、さまざまな種類の手数料が発生します。

これらの費用は仲介会社によって大きく異なり、特に成功報酬は、株価(譲渡額)や移動総資産額などを基準とする「レーマン方式」で算出されるのが一般的です 。

M&Aの手数料を抑えるためには、完全成功報酬制の専門業者を選ぶこと、売り手側の手数料が無料のM&Aプラットフォームを活用すること、株価レーマン方式を採用している業者を選ぶこと、複数の業者を比較検討することなどが重要です。

また、事業承継・M&A補助金のような公的支援制度も、費用負担を軽減する有効な手段です。

手数料が高額になる傾向がある一方で、M&A仲介会社やプラットフォームを利用すると、M&Aの専門知識や実績を活かしたサポートを受けることができ、取引金額や条件の妥当性を確保したり、トラブルを回避したりできるメリットがあります。

M&Aを成功させるためにも、手数料の仕組みを十分に理解し、自社の状況に合った仲介会社やプラットフォームを選ぶことがおすすめです。

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。