後継者がいないことを理由に廃業する中小企業は多いです。後継者がいない企業が取り得る4つの選択肢について、メリットとデメリットをくわしく解説します。また、後継者不足の状況を解決するポイントも説明します。(公認会計士監修記事)

選択肢 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

親族・社員への継承 |

|

|

廃業 |

|

|

M&A |

|

|

IPO |

|

|

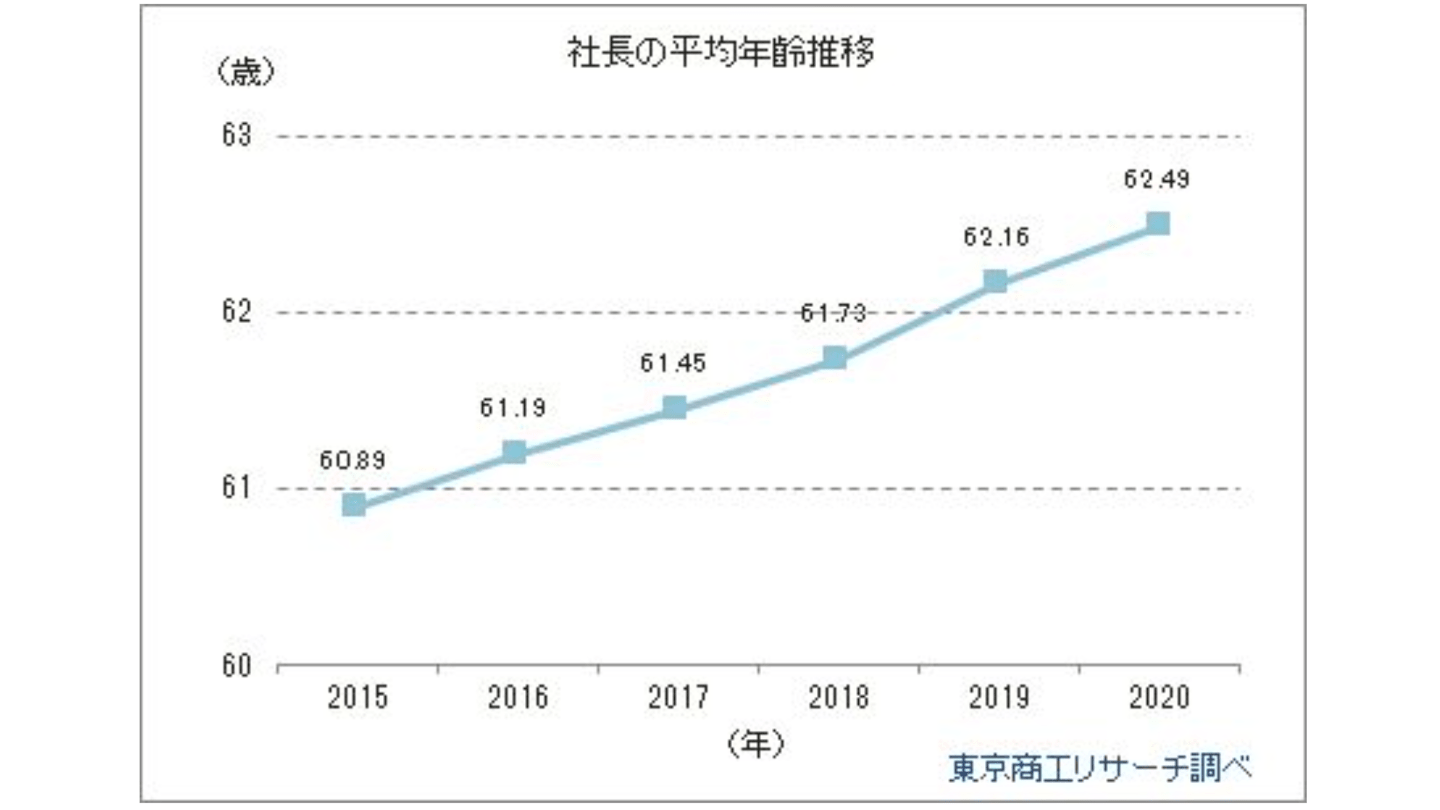

経営者の平均年齢は2020年において62.49歳[1]であり、2015年の60.89歳[1]に対して、右肩上がりで増加しています。

社長の年齢分布は、70歳以上が31.8%[1]の最多レンジとなっており、社長の平均年齢を押し上げています。

また、都道府県別の社長の平均年齢[1]を見てみると、1位高知県、2位秋田県、3位山形県、4位岩手県、5位長崎県となっており、特に地方で経営者の年齢が高齢になっているのが分かります。

経営者の年齢が高齢化すればするほど、後継者を探すための準備時間が短くなってきている状況です。

株式会社帝国データバンクの調査によると2020年における後継者不在率は65.1%[2]です。

全国の後継者不在率が約65%ですので、35%はこれから後継者を探すのか、廃業するかの選択に迫られています。

業界別に最も後継者不在率が高いのは「建設業」で70.5%と7割近く後継者がいないことが分かります。

都道府県別に見てみますと、沖縄県が最も高く後継者不在率は81.2%[2]であり、最も低いのは和歌山県で44.8%[2]となっています。

都道府県別では、各地域によって地域差が大きいことが分かります。

また、後継者候補は「子供」が最も高く40.4%[2]と親族内承継を考えている経営者が多いようです。

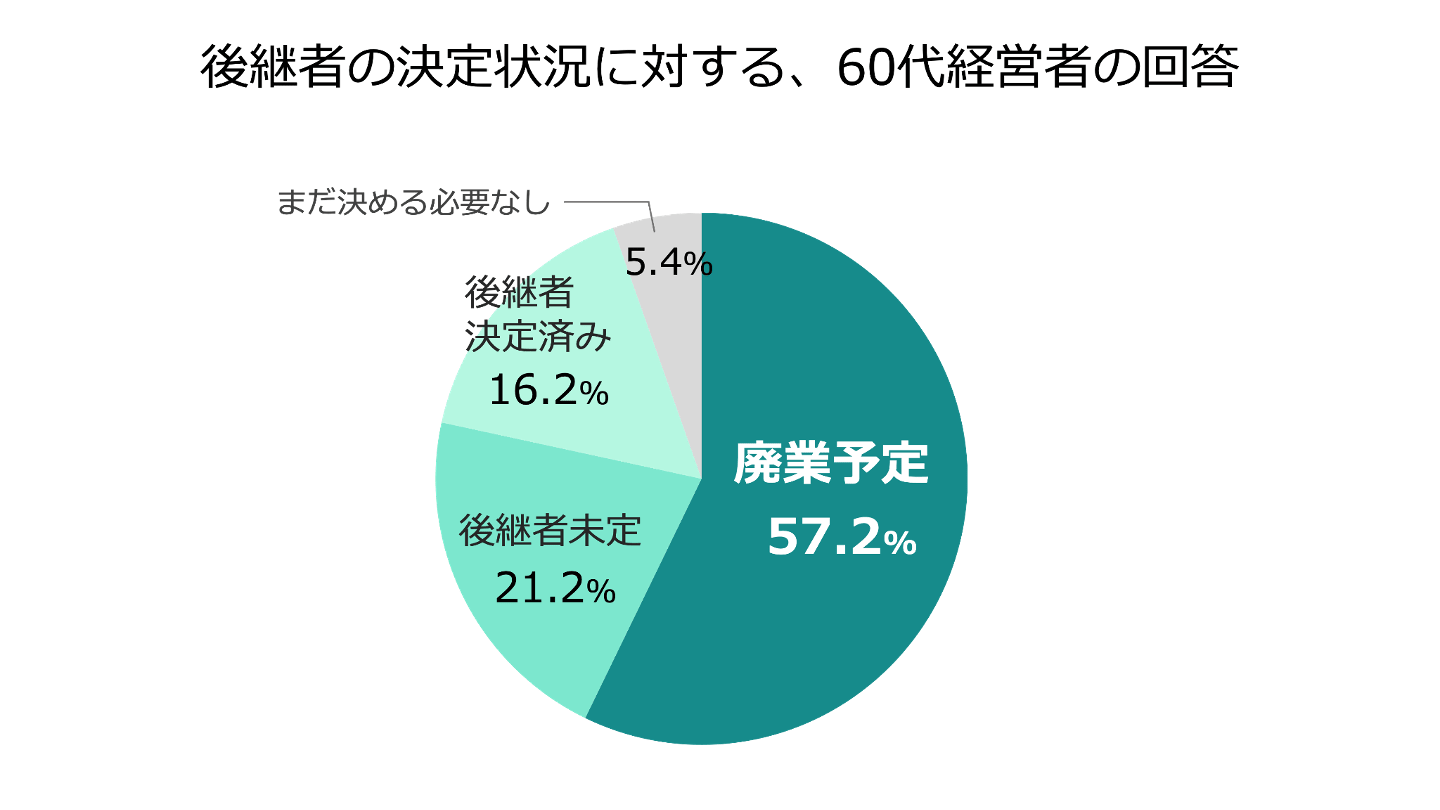

60歳以上の経営者のうち、50%超[3]が廃業を予定しており、個人事業主に限っては約7割[3]の経営者が自分の代で事業を止めるつもりと回答しています。

中小企業の事業承継に関するインターネット調査(日本政策金融公庫)をもとに作成

廃業の理由は以下のような事項が挙がっています。

子供がいない、後継者が見つからないなどを理由に、廃業を考える中小企業が増えてきており、今後、後継者不在の問題が長引けば、さらに廃業数も増えてしまうかもしれません。

[1] 社長の平均年齢は62.49歳、高齢の社長ほど業績悪化が鮮明に 「全国社長の年齢調査」(東京商工リサーチ)

[2] 特別企画:全国企業「後継者不在率」動向調査(2020 年)(帝国データバンク)

[3] 事業承継に関する現状と課題について(中小企業庁)

親族・社員への事業承継のメリットは以下のとおりです。

子供に事業を引き継がせたい場合に特にメリットの大きい手法です。

家族経営など小規模経営を続けているのであれば、事業承継が与える社内外への影響を最小化することもできます。

親族・社員への事業承継のデメリットは以下のとおりです。

オーナー経営者にとって、親族・社員への事業承継を選択する場合、金銭的なリターンが小さくなる点は留意が必要です。

引退後の生活費など、今後のライフプランを事前に見積もっておく必要があります。

親族・社員への事業承継の場合、なぜその人が後継者になったのかについて、親族や社内からの納得を得られるかどうかがポイントの一つです。

例えば、兄弟が複数いる場合、誰が後継ぎをするのかについて兄弟間で納得が得られていない場合には、兄弟の仲が悪くなってしまうかもしれません。

また、従業員が後継者となり、社長になる場合にも、社内への説明を慎重に実施する必要があります。

特定の従業員が社長になることで、不満をもった社員が退職しないよう、事前にどのようなコミュニケーションを取ればよいか慎重に検討しなければなりません。

事業承継の方法は、相続、贈与、株式譲渡が挙げられますが、手法ごとにメリット、デメリット、税金の計算手法が異なってきますので、税理士などの専門家に相談しながら慎重に検討する必要があります。

廃業のメリットは以下のとおりです。

廃業は、他の選択肢に比べて、いつでも自由に事業を止められる点が大きなメリットです。

事業を止める理由は問われず、引退したいため、新規事業を行いためなど、自由に意思決定することができます。

廃業のデメリットは以下のとおりです。

借入金やその他の負債がある場合には、廃業前に清算しておく必要があります。

また、取引先や従業員に迷惑が掛からないように、廃業日を決めてから逆算で必要なコミュニケーションを取っていく必要があります。

廃業する場合、廃業前に資産・負債を時価評価し、清算価値をある程度見積もっていくことが重要です。

持株比率100%のオーナー経営者であれば、清算価値を廃業にそのまま得ることができます。

一方、清算価値がマイナスであれば、廃業することができない点は留意が必要です。

また、オーナー経営者に連帯保証が付されている状況で、廃業した場合には、廃業後も自らが借金を返済しなければなりません。

廃業後の清算価値を見積計算することで、そもそも廃業することができるのか、廃業後の生活がどうなるのかを知ることができます。

清算価値は、資産を売却可能価格に修正し、退職金やオフィスの退去費用など負債に計上されていない費用を見積計上することにより、概算を計算することができます。

例えば、対象会社の資産に土地がある場合には、今売却するとどのくらいの価値になるのかを計算します。

重要なポイントは、正確性を求めずにあくまでも概算計算することです。

不動産鑑定士の時価評価レポートは、この段階では必要ありません。

また、廃業の実務を進める際は、解散・清算結了が必要です。

そのため、司法書士に廃業サポートの業務を依頼すると、細かい点を悩まずにスムーズに廃業の実務を進めることができるため、一度相談してみることがおすすめです。

M&Aのメリットは以下のとおりです。

M&Aは廃業や親族・社員への事業承継よりも高い金銭的なリターンを得られる可能性があり、かつ、IPOよりも実現可能性が高い点がメリットと言えます。

株式譲渡であれば、経営権をそのまま買い手に移譲できるため、手続的にも簡便です。

M&Aのデメリットは以下のとおりです。

M&Aの場合、買い手が見つからなければ、事業売却することはできません。

買い手を見つけることができるのかが、M&Aを選択した場合の大きなポイントの一つとなります。

M&Aを選択したときに実施すべき重要なポイントは以下のとおりです。

M&Aを進める際は、会計、税務、法務、ビジネスなど、専門家の力が必要不可欠ですが、手数料については相談前にきちんと確認しなければなりません。

売り手にとって、割高な手数料のサービスを利用してしまった場合は、たとえM&Aが成功したとしても、手取額が少なくなってしまいます。

例えば、自社の規模が小さいにも関わらず、大手のM&A仲介会社に相談した場合、手付金や最低手数料の存在で、手数料率が他のサービスと比較して割高になってしまうケースがあります。

M&Aマッチングサイトの中には売り手の手数料が完全無料のサービスもあるため、自社の事業規模に応じたサービスを適切に利用するようにしましょう。

IPOのメリットは以下のとおりです。

IPOに成功した場合、M&Aの時よりも高い企業価値が付きやすいと言えます。

上場企業となるため、多数の投資家が市場で自由に対象会社の株式を売買することができます。

また、当然ながら、IPO後に経営者が残って経営することもでき、市場で増資するなど資金調達の幅を広げることができます。

IPOのデメリットは以下のとおりです。

IPOはM&Aよりもさらに成功確率が低い選択肢となります。

スタートアップ企業は国内に数多くありますが、IPOできる企業は、一握りの企業に限られます。

IPOを目指す場合、経営に相当コミットしなければならない点は留意すべきです。

エグジットしたいためといった理由のみですと、IPOの選択肢はあまりお勧めすることはできません。

IPOを目指す場合には、数年前からIPOのための準備を行う必要がありますが、大切なことは事業の成長性です。

IPOにより、一般の投資家から広く資金調達し、その資金でより成長を加速させていかなければなりません。

また、東証一部、二部、マザーズ、JASDAQと市場がありますが、それぞれ上場審査基準が細かく定められています。

例えばマザーズであれば、流通時価総額5億円以上[4]が必要であるため、企業価値評価が低い場合は審査基準を超えるために事業規模を拡大しなければなりません。

[4] 形式要件(マザーズ内国株)

後継者がいない状況の場合には、早めに準備・対策を始めることが重要です。

すぐにでも事業を止める必要が生じた場合で、後継者がいない場合には、廃業しか選択肢がなくなってしまいます。

代々続けてきた家業を廃業させる際には、難しい決断が必要になることでしょう。

準備が遅くなることで、選択肢が少なくならないように、選択肢が豊富なうちに準備を進めるようにしましょう。

早めに準備を進められれば、親族・社内への事業承継、M&A、IPOも選択肢に入れることができ、じっくりと後継者を選ぶことができます。

また、後継者の立場からも、自分が急に経営者に指名されるよりも、じっくりと準備期間を経た方が事業引き継ぎ後の経営もうまくいきやすいと言えます。

M&Aで後継者を探す場合にも、時間に余裕がある方が売り手にとって有利に交渉することが可能です。

時間的猶予がない場合には、あせって相場よりも安い価格で売却してしまうリスクが高くなります。

M&Aが仮に失敗してしまった場合でも、次の選択肢として、親族や社員に引き継いでもらうという二段階のアクションも実施することができます。

時間があることで、複数の選択肢を実際に試すことが可能になるメリットもあります。

後継者は、引き継ぐ会社や事業の価値が低ければ、引き継ぐモチベーションは高くなりません。

また、借入金が多く債務超過であれば、引き継ぐことで自分が借金を返済する必要性が生じるため、0円でも引き継ぎたくないというケースも出てきます。

M&Aの場合でも、企業・事業価値が低ければ、買い手にとって魅力的な案件とはならず、安い価格で買いたたかれてしまうリスクもあります。

自らが納得した金額で事業売却するためにも、事前に会社や事業の価値を高めておくことが重要です。

他方で、一朝一夕で企業や事業の価値を高めるための施策は存在しません。

長い時間をかけて、売上向上、経費節約の施策を打ち、徐々に価値が高まっていくものです。

また、後継者に譲るからといって、企業のブランド価値や従業員や顧客を大切にするといった企業独自のフィロソフィーを棄損してもなりません。

長年の経営で築いてきた価値を大切にしながら、経営改善に取り組む必要があります。

中小企業の後継者不足は、日本の社会的な課題の一つです。

後継者が見つからない経営者は、親族・社員への事業承継、M&A、IPOといった選択肢がありますが、それでも見つからない場合には廃業するしか道がなくなります。

子供などの親族が事業を引き継いでくれれば、世代交代が進みやすいと言えますが、子供に親の事業を継ぐ意思がなければ実現できません。

そこで、後継者不足の問題解決の一つがM&Aです。

M&Aが今まで以上に利用されることにより、後継者不足で廃業せざるを得なかった事業を買い手に引き継いでもらえる可能性が残ります。

一方でM&Aを行うためには、事業売却完了まで時間がかかり、誰もが売却できるわけではない点には留意が必要です。

売却手続を進めてみたものの、買い手との交渉がうまくいかず破談になってしまったというケースはM&Aでは数多く起こります。

そのため、適切な専門家に相談しつつ、現在の経営者の意向にあった後継者を粘り強く探していくことが必要です。

納得のいくM&Aを実現させるためには、事前の綿密な準備が必要不可欠です。

一朝一夕で企業価値が上がることはありませんが、日々の小さな経営改善の積み重ねで、数年後には大きな差が付くこともあります。

また、適切な手数料体系のM&Aサービスを利用することで、自分の手取額を最大化することもできます。

利用するサービスの手数料体系、メリット、デメリットを整理のうえ、相談やサービスの登録を行うようにしましょう。

読者の皆様が、適切なプロセスで納得のいく後継者に事業を引き継げることの参考になりましたら幸いです。

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。