「経営者を辞めたい」本気で考えたときの選択肢と具体的な出口戦略

- 監修者: 鈴木 裕太 (中小企業診断士)

「会社を辞めたい」

経営者として、この気持ちを抱いたことはありませんか?

従業員や取引先、家族、そして何より自分自身など、多くのものを背負う中で、「もう限界だ」「一度すべてから解放されたい」と感じる瞬間は誰にでもあるはずです。

しかし、そう簡単に「辞める」という選択ができない経営者の方も多いです。

「後継者はいるのか」「従業員の生活はどうなる?」「会社を畳むしかないのか?」といった不安が頭をよぎり、一人で悩みを抱え込んでしまう… もしかしたら、あなたも同じような状況で、このページにたどり着いたのかもしれません。

でも安心してください。

この記事では、「経営者を辞めたい」と感じるあなたが、次に進むための具体的な一歩を見つけるお手伝いをします。

辞めたい理由を整理し、廃業、M&A、事業承継など、様々な「辞め方」のメリット・デメリットを専門家の視点から徹底解説します。

「なぜ辞めたいのか、なぜ辞められないのか」という心の整理から、具体的な出口戦略まで、あなたの悩みを解決するヒントをご提供します。

中小企業庁がみずほ情報総研(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)に委託した調査によると、実際に廃業した経営者が引退を決断した理由には以下のようなものが多く挙げられています [1]。

本章では、上記の回答も踏まえつつ、経営者が会社経営を辞めたい理由を紹介します。

ベテラン経営者に特に多いのが、体力や健康面への不安です。

これまで難なくこなしていた経営判断や業務が、年齢や持病、怪我などの影響で思うようにできなくなることがあります。

「もし自分が倒れたら従業員や取引先に迷惑をかけるのではないか」という不安が募り、「できるだけ早く身を引きたい」と考えるケースも少なくありません。

経営者自身の高齢化や健康上の理由に次いで多いのが、業績や将来性への不安です。

市場の縮小や競争の激化、人材不足、コスト増加など、外部環境が厳しさを増す中で業績が落ち込む企業も多いです。

「今は大丈夫でも将来はどうだろう…」と先行きを悲観して辞めたくなる経営者もいます。

さらに、ITやDXの進展に対応できず、結果として業績が悪化するケースも見られます。

会社経営は常に責任との隣り合わせです。

資金繰りや従業員の雇用維持、取引先との信頼関係など、失敗すれば大きなダメージにつながる要素がたくさんあります。

一度の失敗により、従業員や取引先のみならず、経営者自身の生活やライフプランにも深刻なダメージを与えるリスクがあります。

こうしたプレッシャーを抱えながら、誰にも本音を打ち明けられずに孤独な戦いを続けている経営者は多いです。

休みなく働き続けるうちに心身ともに疲弊し、「もう辞めたい」と感じるようになります。

一方で、以下に挙げたような前向きな理由で経営を辞めたいと考えるケースもあります。

会社経営が順調に進んでいる一方で、心の中では「この人生を経営だけで終わらせたくない」という思いが強くなり、結果的に「経営者を辞める」という判断を下す方も少なくありません。

一般的に事業承継では、先代経営者の良さを維持しつつ、自分の強みや性格、市場等に合わせて経営戦略や方針を調整していくことが求められます。

しかし、実際には以下のような状況に直面し、事業承継が円滑に進まない状況下で、経営を続けてしまう2代目社長は少なくありません。

これらの状況が続くと、メンタル面や業績に悪影響を及ぼし、「経営者を辞めたい」という気持ちにつながります。

「辞めたい」という気持ちを抱えながらも、なかなか行動に移せないのはなぜでしょうか。

そこには、下記に挙げた経営者ならではの責任感や現実的な問題が横たわっています。

それぞれの理由をくわしく説明します。

役員報酬や株式の配当金は、経営者にとって最大の収入源であるケースが多いです。

会社を辞めるということは、その収入が途絶えることを意味します。

主な収入源がなくなることで、以下の経済的な問題に直面するおそれがあります。

退職金や預貯金が十分にない場合、現実的に辞めたくても辞められないでしょう。

長年かけて築き上げてきた会社には、並々ならぬ思い入れがあるものです。

こうした想いから、経営者を辞めるという決断に躊躇する方も少なくありません。

会社経営者が負っているのは、自らの生活だけではありません。

自分が辞めることで、従業員の雇用や取引先の事業にも少なからず影響を与える可能性があります。

特に経営者の属人性が高い会社の場合、たとえ廃業しないとしても、業績悪化などによって迷惑を与えるかもしれません。

このような責任感が、経営者自身の個人的な希望よりも優先されてしまい、なかなか辞める決断ができない大きな要因となります。

業績や周囲への影響、経営者自身の経済面などに何も問題がないとしても、会社経営を引き継いでくれる後継者が見つからなければ、辞めたくても辞められない状況になってしまいます。

具体的には、以下のような状況が考えられます。

1つ目の状況については、事業承継したいと思わせるような会社作りや、メリットを効果的に後継者候補に訴求することで対策できるでしょう。

2つ目の状況に関しては、時間をかけて後継者教育を行うことが考えられます。

いずれにしても、早めの対策で後継者候補を確立しなければ、辞めたくても辞められない状況が続くため注意しましょう。

2代目社長には、「先代経営者や親族からの期待」という見えないプレッシャーがあります。

このようなしがらみが原因で、辞めたいという本音を言いにくくなり、身動きが取れない状況を生み出すことがあります。

辞めたい理由、辞められない理由が整理できたら、次は具体的な出口戦略を考えましょう。

会社を辞める方法は、大きく分けて以下の4つです。

廃業

廃業とは、会社を解散し、事業を完全に終了させることです。

会社に残った資産をすべて現金化して負債を清算し、最終的に法人格を消滅させます。

廃業の主なメリットは、経営者自身が会社経営から完全に解放される点です。

会社の負債をすべて清算できれば、会社経営に関する精神的な負担から完全に解放されます。

また、事業承継やM&A(会社売却)と比べて手続きが比較的シンプルで、早期に完了できる場合もあります。

一方で、デメリットも少なくありません。

最大のデメリットは、従業員や取引先への影響が大きいことです。

廃業によって従業員は職を失い、取引先にも新しい取引相手を探す手間をかけてしまいます。

また、会社を畳むためには、負債返済や在庫処分などを行うための現金が必要です。

そのため、すでに業績が悪化し資金繰りが厳しい状態では、廃業自体が困難となったり、廃業できたとしても経営者が負債の返済義務を負うことになったりするリスクがあります。

加えて、長年築き上げてきた事業のノウハウも消滅します。

以下のケースでは、廃業が最適な選択肢となります。

廃業は、会社の経営を終わらせる手段の一つではありますが、周囲への影響や経済的なリスクを考慮し、安易に選択すべきではありません。

あくまで、最終手段としての選択が望ましいでしょう。

休眠とは、会社を解散せずに事業活動を一時的に停止することです。

会社法では、最後に行った登記から12年経過している株式会社が「休眠会社」と定義されています[2]。

廃業と異なり、事業は休止するものの、会社の法人格は残り続ける点が特徴です。

休眠会社になる大きなメリットは、いつでも事業を再開できる状態を維持しながら、事業の維持にかかる費用面(税金や人件費など)の負担を大幅に抑えることができる点です。

また、税務署や都道府県税事務所等に書面を提出するだけで休眠できるため、廃業と比べて手続きも簡単です。

一方で、所得がなくても毎年税務申告を行う旨がある点に注意が必要です。

税負担は大幅に軽減できるものの、固定資産税(不動産を所有している場合)と法人住民税の均等割(自治体によっては免除されるケースあり)に関して、それぞれ納税義務が原則発生します。

また、最後の登記から12年が経過している休眠会社は、解散したとみなされてしまい、強制的に廃業となる(みなし解散となる)リスクもあります[3]。

以下のケースでは、休眠が最適な選択肢となります。

「やる気はあるものの、一旦はゆっくり休んで考えたい」という経営者の方には、休眠という選択肢も良いでしょう。

事業承継とは、会社経営の権利を後継者に引き継がせることです。

誰に引き継がせるかによって、主に「親族内承継」と「親族外承継」に分けられます。

親族内承継は、子どもや孫などの親族に会社を引き継がせる方法です。

親族外承継(社内承継)は、会社の役員や従業員に引き継がせる方法です。

以下のケースでは、身近な人間への事業承継が最適な選択肢となります。

すでに後継者候補となる人材を確保できていて、かつ事業承継することを前向きに考えてもらえている場合は有効な選択肢でしょう。

M&A(Mergers and Acquisitions)とは、会社や事業を第三者に売却し、支配権(経営権)を譲渡する方法です。

交渉次第では雇われ社長として引き続き残る場合もありますが、基本的にはM&Aに伴って会社経営者を辞めることができます。

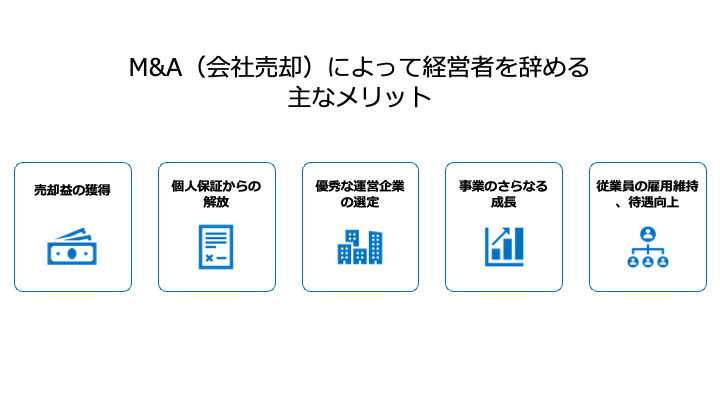

第三者への会社売却は、経営者だけでなく多方面にとってメリットがある手法です。

まず経営者にとっては、会社や事業の売却益を得られる点が大きなメリットです。

まとまった金額の現金を得ることで、引退後に経済的に余裕のある生活を送ったり、獲得した資金を使って新たな事業や趣味にチャレンジしたりすることが可能です。

加えて、基本的には経営者の個人保証が解除されるため、会社経営を辞めた後に負債返済の義務を負わずに済みます。

会社にとっては、幅広い候補から優秀な運営企業を選定できる点や、買い手企業の経営資源を活用することで事業のさらなる成長を目指せる点,従業員の雇用を維持できる点などがメリットとなります。

売却前と比べて会社が成長することで、従業員の待遇向上や、取引先との安定的な取引などの実現も見込めます。

第三者への会社売却には、いくつかのデメリット(注意点)もあります。

まず注意すべきは、必ずしも希望条件を満たす買い手が見つかるとは限らない点です。

買い手が見つからない間に経営者が体調を崩した場合、経営の続行が困難になるリスクがあります。

特に、業績が悪化している企業の場合、買い手の候補自体が見つからない場合もあります。

また、M&Aによって経営方針が変わることで、従業員や取引先に迷惑を与えるリスクもあります。

場合によっては、従業員の離職や取引先との契約打ち切りを招く事態も考えられます。

ただし、買い手候補選定や交渉を慎重に行うことでリスクを軽減できます。

以下のケースでは、M&Aが最適な選択肢となります。

M&Aは、会社の存続、従業員の雇用、そして経営者自身に関する引退後の生活のすべてを解決できる可能性を秘めた、最も現実的な選択肢の1つとしておすすめです。

[2] 会社法第472条(e-Gov)

会社経営の辞め時に直面した際、経営者は具体的に何をすべきなのでしょうか?

この章では、「辞めたい」と考えてから実際に辞めるまでに考える(行動する)ことを流れに沿って解説します。

まずは、「なぜ自分は経営者を辞めたいのか」という質問に対する答えを明確にしましょう。

辞めたい理由は、頭の中だけでなく、紙に書き出してみることがおすすめです。

具体的な理由の例として、以下が考えられます。

具体的な言葉にすることで、本当に辞めることが最適解なのか、他に最適な手段はないのかが明確になります。

その結果、引退後に「辞めなければよかった」と後悔することや、準備不足で辞める時にトラブルに発展する事態を回避できるでしょう。

経営者を辞めることを決意したら、次に、最善の出口戦略を検討します。

出口戦略の検討にあたっては、周囲への影響を考えることが不可欠です。

会社の経営者を辞めると、家族や従業員、取引先などに少なからず影響が及びます。

具体的には、以下のような影響が考えられます。

上記のような影響を洗い出した上で、どの出口戦略が最も良いかを冷静に検討します。

例えば、「従業員の雇用を守りたい」という思いが強ければ、廃業ではなくM&Aや事業承継が有力な選択肢となるでしょう。

会社経営を辞める際には、周囲への影響だけでなく、自らのライフプランや収支計画も慎重に検討することが重要です。

たとえば以下のように、会社を辞めた後の人生を具体的にイメージしてみましょう。

そして、そのライフプランを実現するための収支計画を立てます。

辞めた後の収入源(年金や投資、貯蓄など)と、生活費や趣味にかかる支出を具体的にシミュレーションすることで、経済的な不安を解消することができます。

この際、必要な資金が足りていない場合には、売却益を得られるM&A(会社売却)を積極的に検討することがおすすめです。

辞める方法(出口戦略)と引退後の計画が固まったら、いよいよ具体的な手続きを進めます。

必要な手続きは、出口戦略によって異なります。

どの選択肢を選ぶにしても、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが何よりも重要です。

専門家に相談することで、スムーズに出口戦略を実行しやすくなるでしょう。

「経営者を辞めたい」という気持ちが強く出てきたら、会社経営の辞めどきかもしれません。

具体的な出口戦略として、廃業や休眠、事業承継、M&Aそれぞれのメリット・デメリットを比較し、どの方法が自身にとって最適であるかを検討することが重要です。

経営者を辞めることで、精神的な負担から解放されたり、経営以外のやりたいことに時間を割けるようになったりします。

しかし一方で、収入源がなくなる、従業員が仕事を失う、などの懸念事項もあります。

実際、こうした理由から「辞めたくても辞められない」という経営者の方も少なくありません。

こうした懸念を払拭する出口戦略として、M&Aによる第三者への会社売却はとても有効です。

会社の売却益を得ることで、辞めた後も経済的な余裕を確保できます。

また、廃業を回避できるため、従業員や取引先にも迷惑をかけずに済みます。

そして、経営者は辞めたいものの事業には関与し続けたいという気持ちにもM&Aによる会社売却は応えることができます。

ただし、M&Aによって会社を売却するには、会社の価値を高める施策(財務状況の改善など)の実施や買い手探し、交渉などに相応の時間がかかります。

焦って売却すると、満足できない金額での売却になったり、従業員の労働環境が悪化したりするリスクがあるため注意が必要です。

「経営者を辞める手段として、M&Aを積極的に検討したい」と考えた方は、早めに準備を開始し、余裕を持って会社売却に臨むことがおすすめです。

そうすることで、経営者やその周囲、会社それぞれにとって豊かな未来に進めるでしょう。

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。