法務デューデリジェンス(法務DD)とは?目的、実務の流れ、費用

- 法務監修: 前田 樹 (公認会計士)

法務デューデリジェンスは、買収対象企業に関する法的・労務的なリスクを洗い出す目的で行います。具体的には、訴訟・紛争や資産・負債などを調査します。公認会計士が法務DDの目的や内容、流れ、費用、実務に役立つ本を紹介します。

法務デューデリジェンスの意味などについて解説していきます。

デューデリジェンスとはM&Aにおいて必要となる企業の調査のことを指します。

M&Aを実行する前に買収の対象となる企業の調査を行い、買収の可否や買収後のリスクの確認などを検討します。

そして、法務デューデリジェンス[1]は設立からの株主関係、組織の状況、取引先との契約関係、許認可、資産や負債、従業員の労働環境などが調査され、法令遵守や訴訟などあらゆる法務面でのリスクの有無が調査されます。

法務面のデューデリジェンスということから、Legal Due Dolligenceと訳されます。

法律を意味するLegalと当然の努力を意味するDue Dilligenceを組み合わせたLegal Due DolligenceはM&Aの意思決定の際に当然の義務として問題点を把握するために行われる法務面の調査のことを意味します。

法務デューデリジェンスの目的は、M&Aを進めるにあたって買収の対象となる企業に法的あるいは労務的なリスクがないかを洗い出すことになります。

これらの状況について法務デューデリジェンスで調査されます。

もちろん上記以外にも法務面や労務面のリスクが発見されれば、M&Aの実行の可否や金額交渉、実行後の実施内容などの検討に用いられることになります。

M&Aの実行に影響したり、価格面や契約条件面などに影響したりすることからとても重要な役割を果たします。

法務デューデリジェンスで実施される主な内容について解説していきます。

実務の内容 | 調査の詳細 |

|---|---|

組織・株式の内容・運用状況 | 各種会議体や規則、株式の発行内容、株主の状況などを調査 |

契約上の重大なリスク | COC条項や事業に影響を及ぼす条項などが契約書に含まれているかどうかを調査 |

訴訟・紛争 | 訴訟や紛争になっているもの、および潜在的な訴訟・紛争リスクの有無を調査 |

許認可・コンプライアンス | 事業を進めていく上で必要な許認可の取得状況、コンプライアンス体制・運用状況を調査 |

知的財産権や不動産を含む資産・負債 | 資産については「登記簿上の登録状況」や「担保権の設定有無」、負債については「財務制限条項の有無」や「M&Aにより影響を受ける条項の有無」を調査 |

独占禁止法 | 企業結合規制等に抵触しているかどうかを調査 |

従業員・役員の労務 | 労働関連の法令の遵守状況や残業代の未払いなどの潜在債務の有無を調査 |

環境問題 | 環境調査報告書等の開示資料やQ&Aリスト、インタビューなどによって調査 |

対象となる企業がそもそも適法かつ有効に設立され、存続しているのか、また、各種会議体や規則などの運営状況などの組織面と株式が適法かつ有効に発行されているか、譲渡制限の有無など株式の発行内容、これまでの株主の状況などの株式面が調査されます。

これらの中でも特に株式会社設立からの株主の変遷や株式譲渡の状況など現時点での株式が有効であるかについては論点になりやすいものとなります。

企業が締結している個別の契約内容を把握することはもちろんのこと、商流全体を通してマクロの視点での契約内容の把握は重要になります。

契約については特に、チェンジオブコントロール条項(COC条項)や最低購入量など一定の義務を課す条項、事業に影響を及ぼす条項などが重要でこれらの条項が含まれていないかなどが対象となります。

そのほか、契約書上落とし込まれてないが取引上制限になっているような項目がないかなどをインタビューなどで確認されることになります。

訴訟や紛争関係については現在訴訟や紛争になっているものの有無や潜在的な訴訟や紛争の有無について確認することになります。

また、過去の訴訟や紛争なども終わっていることや事業上のリスクを把握するため、資料などを確認します。

現在係属している訴訟や紛争については潜在的な債務で顕在化する可能性があり、顕在化した場合の金額的な影響や事業の継続に与える影響などについて分析が行われます。

金額的な影響については価格面などに織り込まれることになります。

対象となる企業が事業を進めていく上で必要な許認可が取得できているかなどを調査されます。

また、スキームによっては許認可の引き継ぎができない可能性もあるため、必要な許認可がどれだけあるかによってスキームの変更も検討する必要が出てきます。

また、コンプライアンスについては整備状況を書面で確認するだけでは実際の運用まで担保されないため、インタビューやQ&Aリストを通じてコンプライアンス体制や運用の状況などについて確認していくことになります。

事業用資産についてはM&Aの実行後も利用されることになります。

そのため、利用するにあたって問題になる項目、例えば、チェンジオブコントロール条項が付されてないか、登記簿上登録されているか、担保権の設定の有無などについて調査されます。

また、対象となる企業の事業の内容によっては知的財産権が必要な場合もあるため、その場合は知的財産権も調査します。

負債については借入金の状況を把握するとともに、財務制限条項やM&Aにより影響を受ける条項がないかが調査されます。

また、M&Aにおいては実行後に早期弁済等も検討されることがあるため、これらの条項についても事前に把握しておく必要があります。

業界でも大手の会社同士がM&Aを実行すると、市場を寡占されてしまい、需要者が不利益を被るおそれがあります。

そのため、事前のデューデリジェンスで状況を確認し、整理しておく必要があります。

一定規模のM&Aが想定されている場合、企業結合規制等に抵触しないかを含め、調査を行い、状況を把握しておき、必要に応じて対応が求められることになります。

労務の項目は法務デューデリジェンスの範囲となってきます。

労働者の状況、就業規則や労働基準監督署の指導など労働関連の法令の遵守状況や残業代の未払いなどの潜在債務の有無などを調査します。

潜在債務に関しては金額的な影響が出るため、残業代の未払いなどがあった場合には金額的な影響を分析します。

また、就業規則などM&A実行後に統一する必要なものがあれば把握を行い、対応策などが検討されることになります。

環境問題に関しては専門の環境コンサルタント等に依頼することが多いですが、法務デューデリジェンスでも取り扱われます。

法務デューデリジェンスで取り扱われる場合、環境調査報告書等の開示資料やQ&Aリスト、インタビューなどから検出されたリスクなどにとどめられることが多く、詳細に検討が必要な場合には環境の専門家に依頼します。

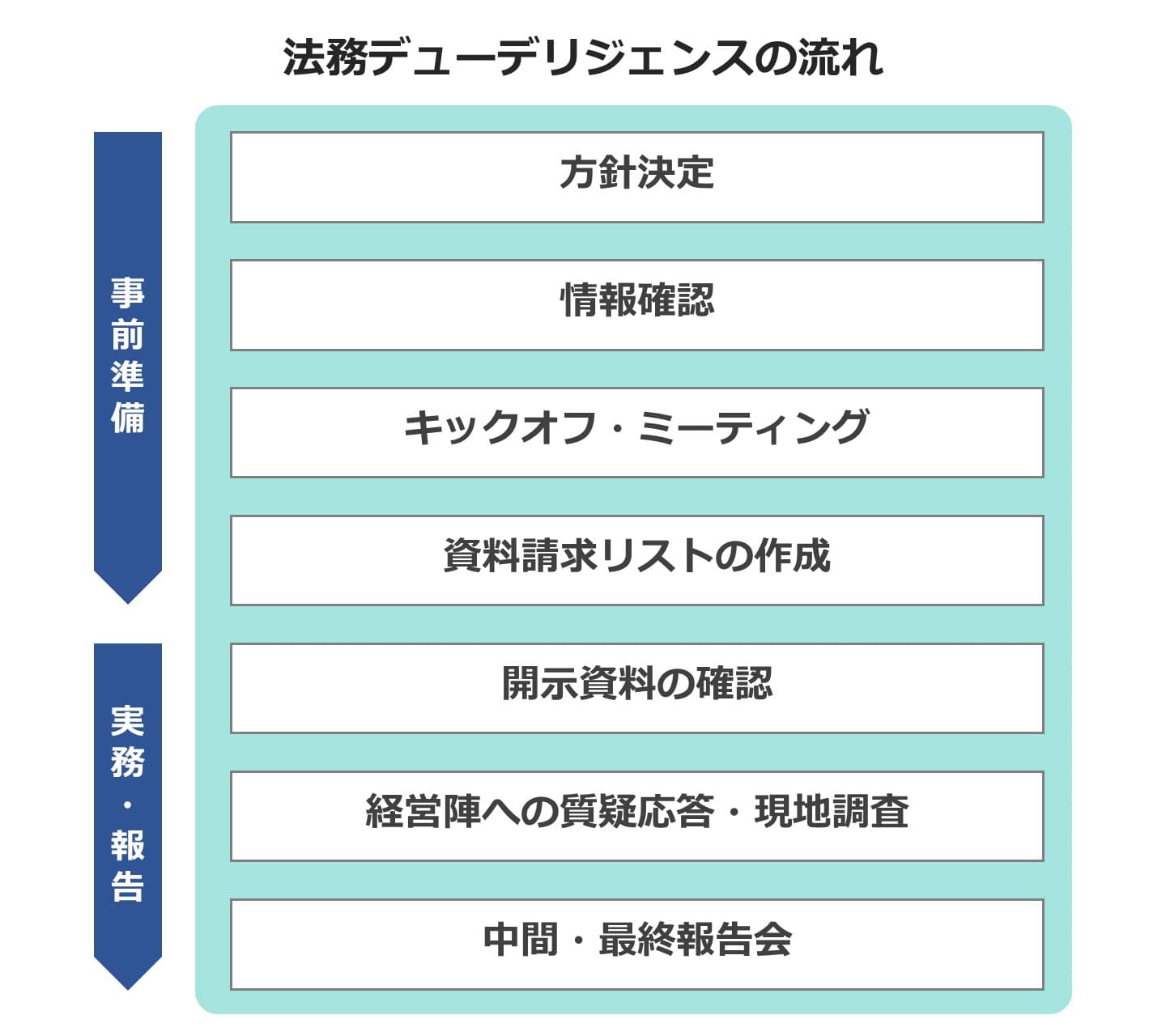

法務デューデリジェンスの方法や流れについて解説していきます。

まず、デューデリジェンスを進めるにあたって買主とデューデリジェンスの委託先で協議を行い、デューデリジェンスの方針を決定します。

情報が開示されていない段階で詳細な方針を決めることは難しいのですが、実施期間やコストなどを考慮して方向性を決めていきます。

大きくは①対象となる会社の範囲と②業務の範囲について検討されます。

対象となる会社の範囲はグループ会社がある場合には、親会社だけでなく、子会社なども対象とする必要があるのかなどが検討されます。

また、一言に法務と言っても上述の通り、範囲が広く、全てを同じようにすると時間もコストも嵩みます。

そのため、どのような範囲で強弱をつけて実施するかは事前に協議を行い、検討する必要があります。

これらの項目を中心にデューデリジェンスの方針が決定され、進められることになります。

実施方針が決定すれば、その時点で取得できる情報をもとに準備が進められます。

対象となる会社のホームページ、新聞記事、登記簿、上場会社なら有価証券報告書、非上場会社なら帝国データバンクなど無料で取得できる情報や有料でしか取得できない情報などで初期的な分析が進められます。

案件によっては、対象となる会社のインフォメーションメモランダム、いわゆるIMをもとに分析が進められます。

デューデリジェンスを進めるにあたって、売主、買主、それぞれの専門家、ファイナンシャルアドバイザリーなどの関係者が集まってキックオフミーティングが開催されます。

売主と買主の双方が出席する場合とそれぞれ開催される場合があります。

双方が出席する場合にはデューデリジェンスのスケジュール、依頼資料方法やQ&Aリストのやり方など全体の進め方を中心にした内容で開催されます。

全体が集まることはないため、ここで双方の協力体制などを確認することが重要になります。

売主と買主のそれぞれが開催する場合、デューデリジェンスの方針やデューデリジェンスでポイントとなる項目などを確認する場となります。

デューデリジェンスの資料請求リストを作成して売主側に提出されます。

事業内容によって異なる部分もありますが、一般的な資料をベースに資料が依頼されることとなり、売主はリストに基づき資料を準備します。

経営統合案件などになればお互いにデューデリジェンスを行うため、それぞれのレベル感を合わせる必要があります。

また、ビット案件などになれば、複数社がデューデリジェンスを行うため、基本的な情報だけ先に売主から提出され、さらに必要な情報があれば依頼されることになります。

いずれにしてもデューデリジェンスにおいては売主から資料が出てこなければ進まないため、買主は提出してもらえるよう進める必要があります。

売主から開示された資料は買主において確認されます。

依頼の意図にあった資料か、また、漏れなく提出されているかなどを確認した上で、内容を確認していきます。

内容を確認した中で不明点や疑問点などはQ&Aリストやインタビューなどで確認することで内容の把握を行います。

また、意図した内容と異なる場合や追加の資料などは追加で依頼されることになります。

個別の資料の質問などは実務担当者に行われることになりますが、デューデリジェンスにおいては経営陣に対してもインタビューが行われます。

経営方針や業績の見通しなど会社の全体を把握、進めているのは経営陣で経営陣にインタビューすることでこれらを把握していきます。

組織体制やコンプライアンス体制など会社の全般に関わる内容は経営陣が方向性を決めている部分も大きく、法務デューデリジェンスにおいても経営陣へのインタビューは重要な手続きとなります。

また、経営陣へのインタビューは本社など現地に赴くことが多く、その際にQAリストなどでやりとりしている事項で不明点なども確認することがあります。

現地でなければ見られない資料などを中心に確認することで効果的にデューデリジェンスを進めていきます。

ここまでの実施された調査内容が中間報告会や最終報告会で報告されることになります。

中間報告会は、最終報告会を実施する前に暫定的な発見事項を報告することで追加の調査などを確認する場となります。

関係者に暫定的な発見事項を報告、共有することでその後の対応策やM&Aの実行の可否などの検討が行われます。

そして、最終報告会では中間報告会で報告された内容から更なる検討や問題点の整理が行われ、関係者間で協議が行われます。

なお、この時点で資料が全て開示されていない場合やQ&Aリストの回答がなされてない場合もあります。

そういった場合には追加のデューデリジェンスを実施するなど対応策を講じられることになります。

法務デューデリジェンスの実務を担う専門家である、弁護士や司法書士を解説します。

法務デューデリジェンスは法律の専門家である弁護士が実施します。

どの弁護士でも可能というわけではなく、M&Aは専門性が高いので、M&Aを専門している弁護士や弁護士法人などに依頼しなければ、思った通りの効果が得られない可能性があります。

法務デューデリジェンスを弁護士に依頼するメリットとして、デューデリジェンスで発見された内容を法的な観点から適切なアドバイスを得られます。

訴訟などが行われている場合には訴訟費用や損害賠償の金額、未払残業などが生じている場合には潜在債務の金額など適切なアドバイスが得られます。

司法書士も法律の専門家で登記や供託などの法律事務を実施しています。

本来的な業務が登記や法務局などに提出する資料の作成であるため、デューデリジェンスを実施することは少なく、業務範囲も狭くなりますが、司法書士が実施する場合もあります。

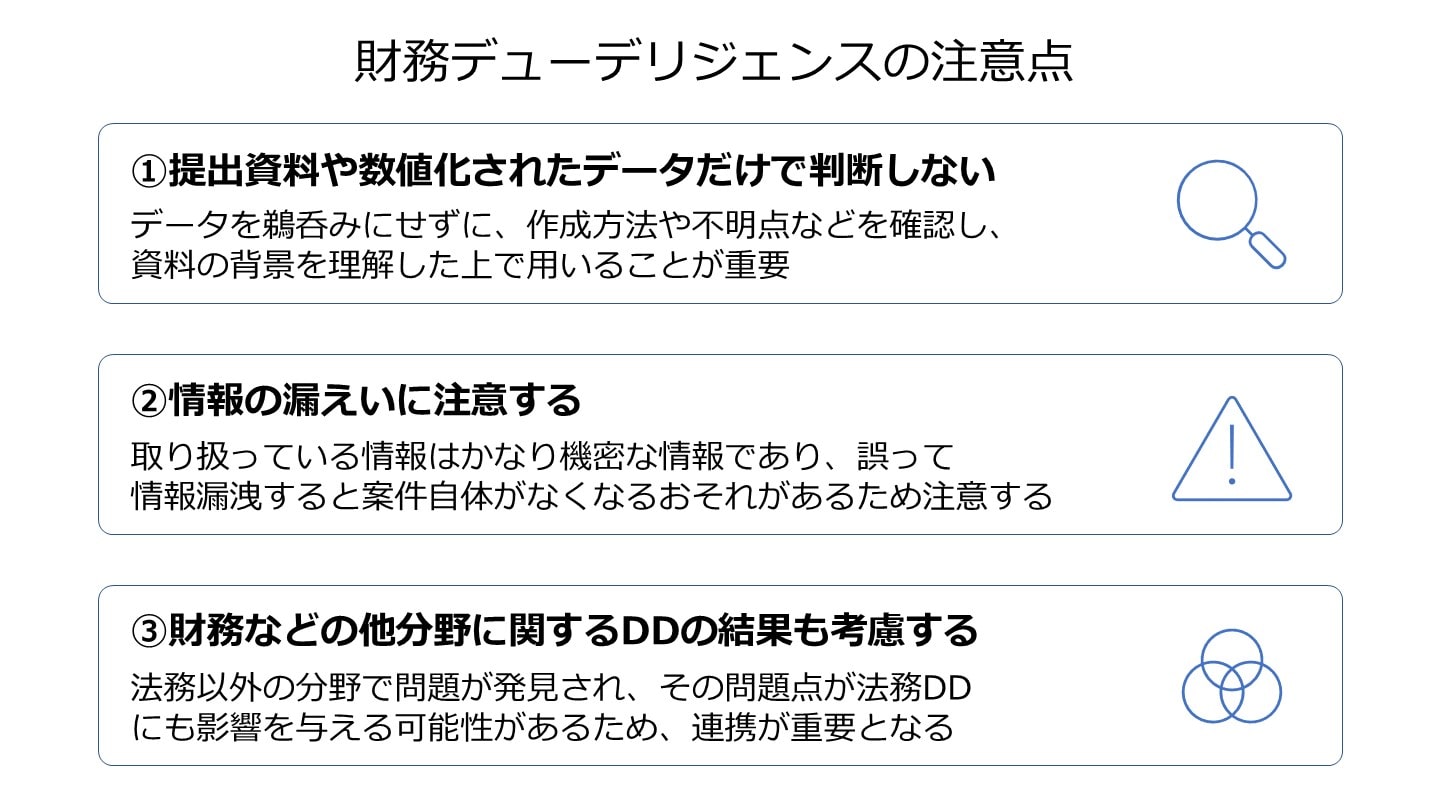

法務デューデリジェンスの注意点について解説していきます。

法務デューデリジェンスを進めるにあたって先方から資料や数値化されたデータなどが提出されます。

こういった資料やデータはそれ自体を鵜呑みにするのではなく、作成方法や不明点など確認を行い、資料の背景を理解した上で用いる必要があります。

先方からの提出資料や数値化されたデータだけで判断するのではなく、インタビューなど確認を行い、理解をした上で用いる必要があります。

M&Aは限られた人数の中でしか情報共有されておらず、外部はもちろんのこと、内部でも限られた人で進められています。

そのため、取り扱っている情報はかなり機密な情報であり、取り扱いに気をつける必要があります。

もちろん簡単にチーム外の人に情報を話せない内容で、誤って情報漏洩してしまうと案件自体がなくなってしまうおそれもあります。

そのため、法務デューデリジェンスを進めるにあたっては情報漏洩に気をつけて進める必要があります。

デューデリジェンスは法務だけが行われるわけではなく、財務や税務、システムなど幅広く行われます。

それぞれのデューデリジェンスを進める中で問題点が発見されることになります。

発見された問題点は発見された分野のみならず、法務デューデリジェンスにも影響を与える場合があるので各分野との連携は重要になってきます。

財務などの他の分野に関するデューデリジェンスの結果も考慮して法務デューデリジェンスを進める必要があります。

法務デューデリジェンスの実務に役立つ本について紹介していきます。

[2] M&Aを成功に導く 法務デューデリジェンスの実務(Amazon)

[3] 法務デューデリジェンス チェックリスト(Amazon)

ここまで法務デューデリジェンスについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

法務デューデリジェンスを実施することで対象となっている企業の訴訟リスクや契約関係、コンプライアンスなどを明らかにし、将来の取引や偶発債務などのおそれを把握します。

それらのリスクについては取引の可否や取引後の対応などリスクの大きさによって判断されることになります。

専門家などを活用して法務デューデリジェンスをしっかり行い、後で問題点が出てこないように事前に手当しておきましょう。

(執筆者:公認会計士 前田 樹 大手監査法人、監査法人系のFAS、事業会社で会計監査からM&Aまで幅広く経験。FASではデューデリジェンス、バリュエーションを中心にM&A業務に従事、事業会社では案件のコーディネートからPMIを経験。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。