M&A市場の現状と動向 今後の展望も解説

- 記事監修: 前田 樹 (公認会計士)

M&Aの市場は、後継者不足問題の深刻化などを理由に拡大してきました。しかし2020年は、コロナ禍の影響で市場が縮小しました。公認会計士が、M&Aの市場の動向および今後の展望を徹底解説します。

まずはM&Aの市場について規模感を解説していきます。

市場の規模感を計算する際に用いられるのは公表されているM&Aのみとなっています。

そのため、非上場企業など公表されていないM&Aを含めるとさらに増加すると考えられます。

市場規模というのは「件数」あるいは「取引総額」で説明されることが大半を占めます。

2000年代といえば記憶にも新しく、ライブドアのニッポン放送の株式取得などニュースでM&Aが取り扱われるようになりました。

M&Aが一大ブームとなり、件数が増えた時代でもあります。

その後、リーマンショックにより、景気の低迷でM&Aの件数は減少に転じました。[1]

しかし、2010年代前半から再び増加に転じます。国内でのM&Aもそうですが、海外の企業を買収するIn-Out型のM&Aが増加しているのも特徴となります。

M&Aの件数は2017年に初めて3,000件を超え、2019年には4,000件を超えたという流れになっています。[1]

一方、取引総額は件数と同様で増加傾向にありますが、件数ほどの増加は見られず、1999年に15兆円を超えたのを境に概ね5兆から15兆の間で推移しています。[1]

2018年に30兆円近い取引総額となっていますが、これは武田薬品のシャイアー買収の6兆円を超える案件など大型案件が固まったことによるものとなっています。

件数は増加傾向ですが、金額がそこまで伸びていないのは案件規模の小型化が進んでいることが要因となっています。

以前であれば、M&Aは大型のものが多かったのですが、ここ最近では中小規模、特に個人が取引するような小規模の案件も増加しているのが特徴です。

このようなことから、市場規模を取引総額で表すよりも件数で表す方が多いのも特徴となっています。

さて、2021年7月までのM&Aの件数の推移ですが、7ヶ月で2,500件にも迫る勢いで実施されています。[1]

これは新型コロナウィルスが感染拡大する前年の2019年の水準で推移しています。

先述した通り、2019年は過去のM&A件数の中でも最多となった年となっており、これをも上回る勢いとなっています。

全体に占める割合は少ないですが、海外企業が絡むクロスボーダー案件も増加しており、それに伴い、取引総額も増加しています。

一方、前年となる2020年7月までの件数推移は新型コロナウィルスが感染拡大した影響により、クロスボーダーの案件を中心に減少した年となりました。

新型コロナウィルスの拡大の終息が見えず、将来の不安から買収案件は見送る企業も増え、2020年上半期はM&Aの件数は減少していました。[1]

では、M&A市場における最新の動向について解説していきます。

まず、In-In型M&Aとは国内企業同士のM&Aを指します。

国内企業同士のM&Aなので他の型のM&Aよりコロナウィルスの影響を受けにくいのですが、2020年において国内企業同士のM&Aも減少しました。

特に大規模なIn-In型のM&Aは件数が減少しました。

一方、ここ最近増加している事業承継型の中小規模のM&Aについては堅調に推移しており、2019年と同様の水準で推移しました。[2]

三菱UFJリースによる日立キャピタルの吸収合併やニトリホールディングスによる島忠の買収などが大型案件となっていますが、件数が減少していたのに加え、大型案件が少なかったことで取引総額は前年比で大幅な減少となりました。

一方、国内企業のTOB案件は前年比で増加しました。

NTTによるNTTドコモのTOBやコロワイドの大戸屋ホールディングスのTOBなどの案件が実行されました。

In-Out型M&Aとは、国内企業が海外企業を買収するなど国内企業が取得側になるM&Aを指します。

In-Out型の案件は新型コロナウィルスの影響を大きく受け、前年比で大幅に減少しました。[1][2]

海外との交渉が難しく、渡航などができなかったことが大きな要因となっています。

また、新型コロナウィルスの終息が見えず、将来不安からなかなか海外の買収に動けなかったことも要因となっています。

また、件数もそうですが、取引総額についても2019年と比較すると大幅に減少しました。[1][2]

今後はコロナウイルスの影響がなくなり、国内市場のみでは厳しい業界などでは積極的に行う業界も出てくると考えられます。

Out-In型M&Aとは、海外企業が国内企業を買収するなど国内企業が取得される側になるM&Aを指します。

Out-In型のM&Aも他の型と同様で減少しました。[1][2]

Out-In型M&Aも海外企業が絡むため、やり取りや渡航が難しく新型コロナウィルスの影響を受ける結果となりました。

一方、取引総額についてはソフトバンクグループのアーム社の買収など比較的金額が大型な案件があったため、2019年と比較すると増加しました。[1][2]

今後は国内企業が業績不振を理由に事業整理などを行い、海外企業へ売却するケースなども想定されるため、横ばいもしくはやや増加の推移になると見込まれます。

では、直近の2021年1月から7月の動向をみていきましょう。

2021年1月〜3月までの3ヶ月間は過去最高の水準でM&A件数が推移しました。

In―In型のM&Aはもちろんですが、In-Out型やOut-In型のM&Aも前年比で増加となっており、全体的に回復、さらなる増加の基調となっています。[3]

2020年の4月〜6月については新型コロナウィルスの影響を大きく受けた期間であり、2021年は2020年比で増加となっています。

また、M&A件数が過去最多であった2019年を超える水準で推移をしており、2021年は新型コロナウィルスの影響を受けながらも2011年から2019年まで続いた増加の流れに戻す形になっています。

2021年1月〜7月のM&A案件の特徴は2つあり、1つが不採算事業や非中核事業の切り離しを目的とした売却が増加していることです。[3]

新型コロナウィルスの影響を受けています。新型コロナウィルスの影響で業績が悪化した不採算事業や本業に集中するために売却して、中核事業に集中できるよう進められました。

これらは当初からやるべきだった内容でしたが、新型コロナウィルスにより早められた形になりました。

もう一つの特徴は、例年と同様に事業承継型のM&Aが活発に行われている点です。

以前は事業承継といえば親族内で行うものでした。

しかし、昨今の少子化や経営者の高齢化の流れ、また、個人のM&Aの活性化の流れなどから、小規模な企業も事業承継にM&Aを活用する例も増えてきました。

M&Aといえば大規模な案件が取り扱われるというイメージでしたが、昨今中小規模の案件も増え、事業承継などにも使われるようになりました。

2021年においても流れは変わらず、事業承継型のM&Aが活発に行われています。

[2] 2020年のM&A回顧(2020年1-12月の日本企業のM&A動向)(MARR Online)

[3] 【2021年上期のM&A】13年ぶりの高水準、「売却」が4割増(M&A Online)

ここで国内のM&A市場が拡大してきた理由について解説していきます。

国内のM&A市場が拡大した要因として、後継者不足の問題を抱える中小企業が増加しているということがあげられます。

昨今、経営者の高齢化が進み、また、少子化も進んでいます。

その結果、経営者がいざ後継者に会社を譲ろうとした時、後継者がいないという事態が増加しています。

また、経営者に子供がいたとしても親の会社を引き継ぐや子供に自分と同じ思いをさせたくないなどから、親族に引き継ぐことを躊躇うケースも増えています。

実際に経営者のうち、2025年までに70歳以上の経営者は245万人に達し、約半数の経営者が後継者を決めることができない状態になると見込まれています。[4]

また、以前ではM&Aといえば大企業が行うものというイメージでしたが、ここ最近ではそうではなく、中小企業においてもM&Aが活用されています。

中小企業が抱える問題点をM&Aにより解決できるようになったことがM&A市場の拡大を支える要因となっているといえます。

また、公的機関やM&Aアドバイザリー会社による支援が充実してきている点も国内のM&A市場の拡大した要因となっています。

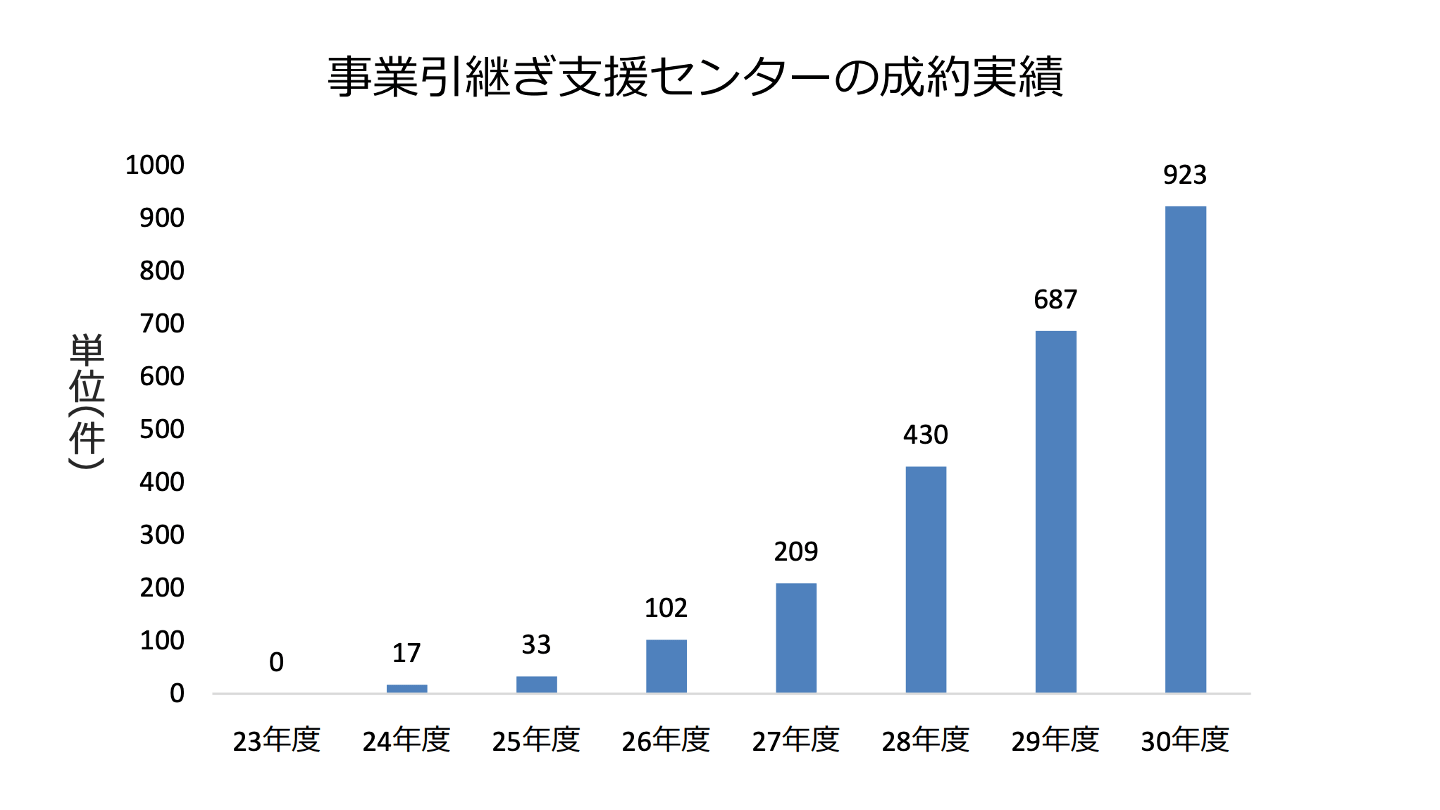

中小企業など案件数が増えたのに伴い、公的機関である事業引継ぎセンターの成約実績も増加しています。

平成23年度、すなわち2011年度には成約実績がなかった事業引き継ぎセンターも平成30年度、2018年度には900件を超える実績をあげています。[4]

出典:中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hikitugigl/2019/191107hikitugigl03_1.pdf)一部抜粋

また、中小企業や個人の取引が増加していることに伴い、M&Aアドバイザリー会社のサービスも充実してきています。

扱っている案件の小型化や手付金をなくすなど個人や中小企業でも取り組みやすい形に変わってきています。

公的機関やM&Aアドバイザリーの支援・サービスが充実することにより、国内のM&A市場は拡大する手助けとなっています。

以前であればM&Aは大企業が実施するものでしたが、先述した通り、個人でもM&Aを実施する時代になってきました。

そのような中で、マッチングサイトと呼ばれるサイトも出てきました。

それまでは仲介会社や金融機関でないとM&Aの案件がありませんでしたが、M&Aマッチングサイトでは自分の希望する条件を入れることで手軽に案件を探すことができるようになりました。

また、個人の副業も解禁となり、会社で働くことだけが全てではない時代に変わってきています。

M&Aが以前と比べて手軽にでき、個人でもM&Aができることが認知されるようになったことで買い手からの需要が高まってきています。

これらは国内におけるM&A市場は拡大する要因となっています。

2021年以降のM&A市場がどうなるかという見通しについて解説していきます。

2021年以降についてM&A市場は好調な状況が続くと考えられます。

その要因としては以下で詳細は解説していきますが、これまで見てきた後継者問題やコロナ禍における不採算事業の整理などの問題点が明るみになり、その解決策としてM&Aが用いられると考えられるからです。

2011年から増加しているM&A件数の流れは変わらず、継続していくと見込まれます。

2021年以降もM&A市場が好調であると見込まれる要因について解説していきます。

以前であれば事業承継といえば親族内での承継でしたが、経営者の高齢化、少子化による後継者がいないなどの問題から現在中小企業では後継者の問題が大きくなっています。

親族内での事業承継や従業員への事業承継など以前であればよくありました。

ここ最近のM&Aの手軽さの流れから、事業承継についてもM&Aが活用されるようになりました。

M&Aにより会社を事業承継してもらうことで後継者が不在という問題が解決でき、さらには企業の成長の可能性も見込めるため、事業承継型のM&Aは増加しています。

今後も後継者に悩む中小企業が積極的にM&Aをすることが見込まれます。

新型コロナウィルスの影響により業績が悪化し、不採算事業や非中核事業の整理が必要となってきます。

経営資源は限られており、企業が危機的状況になれば経営資源を集中する必要があります。

企業では不採算事業や中核ではない事業にかかる経営資源をできる限り中核事業に集めます。

業績が悪化している状況下では、不採算事業や非中核事業については売却などをすることで余計な資源がかからないように整理していくことが一般的です。

新型コロナウィルスの影響により、業績の悪化が明るみになり、これらの事業は売却が進められていくことが見込まれます。

業績が悪化すると、販売や仕入、そのほかの業務など余計なものは整理を行い、効率化していきたいと考えます。

他の企業と業務を一体にすることで業務の効率化を図り、企業運営の問題点を解決していきます。

その際にM&Aは有効な手段となります。

新型コロナウィルスで業績の悪化により余剰な製造設備などの活用方法を考えた時、M&Aは有効な手段となります。

業界によっては厳しい状況が継続することが見込まれている場合などは売却をする、あるいは企業を買収して新たな販路を獲得することで設備を活用する方法などが考えることができます。

これらからも今後M&Aが増加していくと考えることができます。

販売や仕入、そのほかの業務の効率化についてさらに進んだ形が業界再編となります。

業界の中には原材料を納品している企業があれば、加工している企業、また、販売を行っている企業などバリューチェーンごとに企業があります。

それぞれの企業に役割があるのですが、分かれていることで非効率なケースもあります。

また、同じような機能を持つ企業が存在している場合も当然あります。

これらを集約することで業務の効率化、余計な設備や資源を有効活用することもできます。

新型コロナウィルスの影響を受け、業界全体が厳しい状況になった業界もあります。

もちろん新型コロナウィルスだけの影響ではない場合もありますが、そういった場合においては企業が分かれて存在することで余計なコストなどがかかり、業界再編が考えられるのです。

今後新型コロナウィルスの打撃を受け、業界再編が起こる可能性があると考えられます。

ここまでM&A市場についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。

2020年には新型コロナウィルスの影響でM&Aの件数は減少しましたが、2011年から続くM&A件数の増加の流れは大きく変わっていないと考えられます。

これまでのように規模の大きな案件は減少するかもしれませんが、事業承継関連のM&Aなど中小規模の案件は増えていくでしょう。

規模が小さいものが増え、取引総額自体は横ばいあるいは少し成長していくと見込まれます。

また、少子化やコロナの影響で苦しい業界では業界再編が起こると考えられます。

M&A市場は面白みがあるので、今後も注目していきましょうBO。

(執筆者:公認会計士 前田 樹 大手監査法人、監査法人系のFAS、事業会社で会計監査からM&Aまで幅広く経験。FASではデューデリジェンス、バリュエーションを中心にM&A業務に従事、事業会社では案件のコーディネートからPMIを経験。)

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。