M&Aの独占交渉権とは、売り手に対して自社以外の第三者とM&Aの交渉を行うことを禁止する買い手側の権利です。基本合意書に盛り込む独占交渉権の期間や法的拘束力を公認会計士がわかりやすく解説します。(公認会計士監修記事)

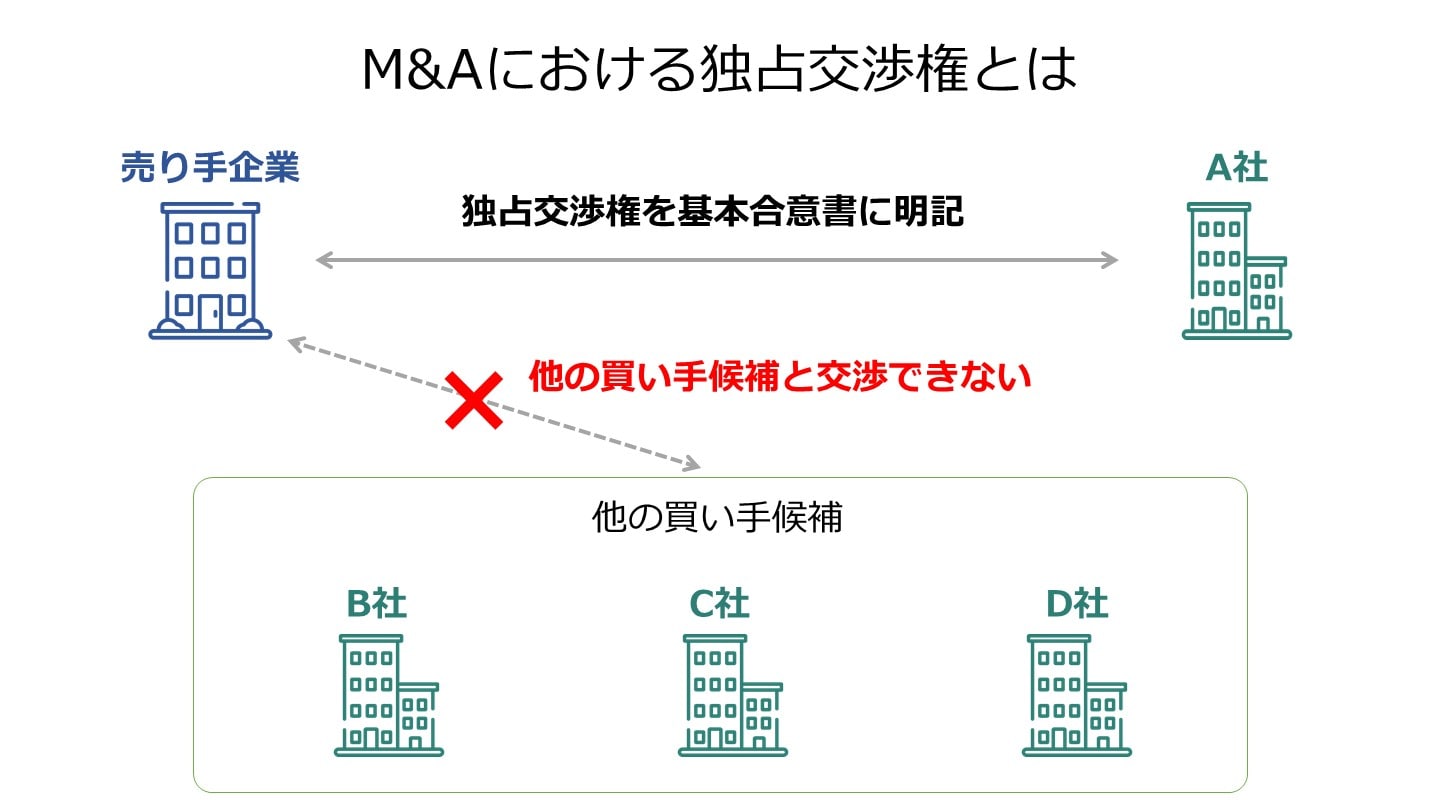

独占交渉権とは、売り手が現在交渉している買い手以外の第三者とM&Aの交渉を行うことを禁止する権利です。

買い手にとってみれば、独占交渉権を獲得している期間中は、集中して一対一で交渉に臨めるため、買い手に有利な権利内容です。

売り手から見ると、独占交渉権を与えている期間で、他の第三者からより魅力的なオファーを受け取ったとしても、交渉を進めることができなくなります。

独占交渉権の期間に法的なルールは存在しません。

日本のM&A実務上、売り手が独占交渉権を与える場合には3か月~6か月程度とされるのが一般的です。

売り手にとって不利な権利であるため、独占交渉権の付与に消極的な姿勢を示す場合が多いためです。

独占交渉権は法的拘束力を持たせることが一般的です。[1]

法的拘束力を実質的に担保するため、契約相手方が独占交渉権条項に違反した場合、一定の違約金を支払わせるようにするケースがあります。

[1] 中小M&Aガイドライン(中小企業庁)

基本合意書とは、最終契約前に、M&Aの基本的な事項において買い手と売り手が合意できた点を書面で確認するものです。

英語では、Lettr Of Intent、Memorandam Of Understandingと呼ばれることから、LOI、MOUと略されることもあります。

基本合意書に盛り込まれる内容は、主に以下の項目が挙げられます。

独占交渉権を基本合意書に盛り込んだ場合、売り手は平行で第三者と交渉することができなくなるため、下記の2点のリスクがあります。

独占交渉権は基本合意書において、必ずしも盛り込まなければならないものではありません。

売り手の交渉力やM&Aプロセスを鑑み、盛り込むかどうかを決める必要があります。

買い手から見て、独占交渉権を盛り込むことは、下記の2点から重要です。

売り手の本気度が低いまま最終契約交渉を行ったとしても、最終的に心変わりし、他社のオファー内容が良ければ、その買い手に売却してしまう可能性があります。

最終契約交渉の間に実施してきたDD費用も無駄になります。

安心してコストをかけて綿密なDDを実施するためにも、独占交渉権を基本合意書に盛り込むことが重要となります。

Fiduciary Out条項とは、売り手が他の第三者から魅力的なオファーを受けた際に、買い手は売り手の請求に応じて買収条件の見直しを誠実協議する条項です。

売り手が独占交渉権を現在の買い手に与えてしまったばかりに、より魅力的なM&Aのオファーを見送ることは、売り手の株主利益を毀損しているのではと言われるリスクがあります。

売り手の取締役が善管注意義務とならないように、当該条項が盛り込まれることがあります。

Break-up feeに関する条項とは、相手方が独占交渉権条項に違反した場合やFiduciary Out条項が適用され取引成立されなかった場合に、一定の違約金を支払う条項です。

違約金の金額はアメリカのM&A事例では1%~5%程度と言われることもありますが、日本のM&Aにおいては、実務上の一般的な水準は定まっておりません。

他方で、独占交渉権の期間が3か月など短い場合には、独占交渉権の期間終了後に再度、第三者と交渉を進めれば良いことから、Fiduciary Out条項やBreak-up fee条項が盛り込まれることは少なくなります。

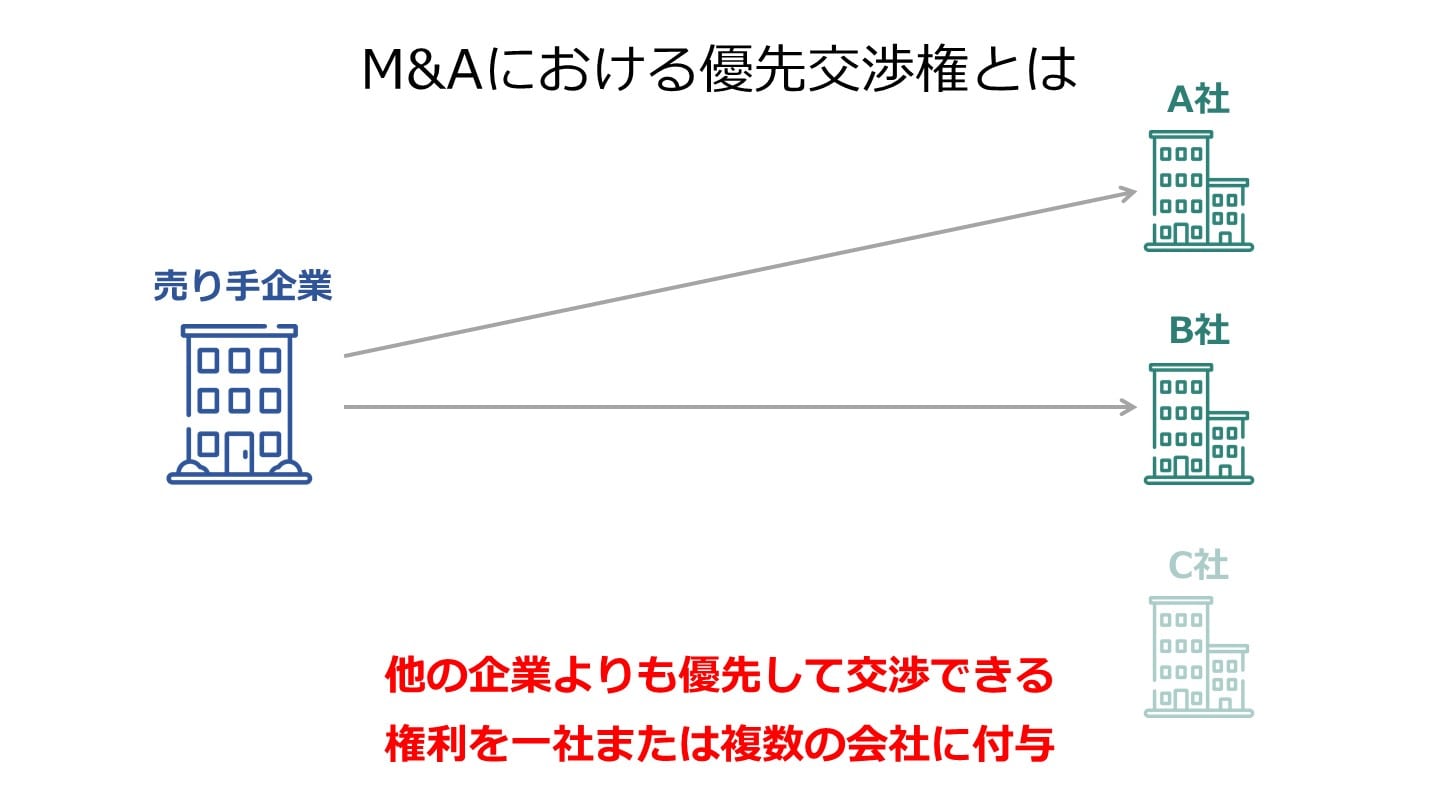

優先交渉権とは、複数の買い手候補の中で、少数の買い手が優先的に交渉を行える権利のことです。

独占交渉権は1社のみに与えられるものですが、優先交渉権は1社だけに限らず複数社に与えられることがある点が異なります。

独占交渉権は付与された買い手は成約率を高められる点がメリットですが、売り手は他の第三者と交渉することができず、より良い条件を引き出すような交渉ができなくなる点がデメリットです。

優先交渉権は売り手が複数の買い手と交渉することで良い条件を引き出すことができる点がメリットの一方、買い手はDDを進めたにも関わらず自身が買い手として選ばれないデメリットがあります。

そのため、買い手としては独占交渉権、売り手としては優先交渉権を選ぶべきです。

M&Aにおける独占交渉権とは、1社のみに与えられる売り手と独占的に交渉できる権利であり、買い手にとって有利な権利です。

独占交渉権がない場合には、買い手がM&Aを成約できる確率が低くなってしまいます。

買い手と売り手の交渉パワーバランス、M&Aの基本的な条件等にもよりますが、買い手は基本合意書時に独占交渉権の獲得を目指すことになります。