資金調達は、事業拡大や立ち上げなどの場面で必要であり、その方法はさまざまです。企業の状況で最適な資金調達の方法は異なります。公認会計士が、各方法のメリットや使える状況などを徹底解説します。(公認会計士 前田 樹 監修)

| メリット | デメリット |

|---|---|---|

負債を増やす |

|

|

資本を増やす |

|

|

既存試算 |

|

|

自己資金 |

|

|

補助金 |

|

|

まず、資金調達について解説していきます。

さまざまな場面において使われる資金調達ですが、資金調達とは設備投資など事業のために、まとまった資金を調達してくることをいいます。

資金調達が必要となる場面はさまざまで、それぞれに応じて調達方法が変わってきます。

資金調達を英語に訳すと、fundingやfinancing、fundrasing、raising fundsなどで表現されることになります。

ファイナンスという単語も日本語でよく聞きますが、英語でもfinanceはありますが、どちらかというと資金や財源などがメインの意味となります。

資金調達が必要となる場面は以下のような場面になります。

いずれにおいても企業が事業を展開していく中で、まとまった資金が必要となる場面になります。

このような時にこれから解説する資金調達の方法で調達してくることになります。

資金調達には大きく分けて5つの方法があります。

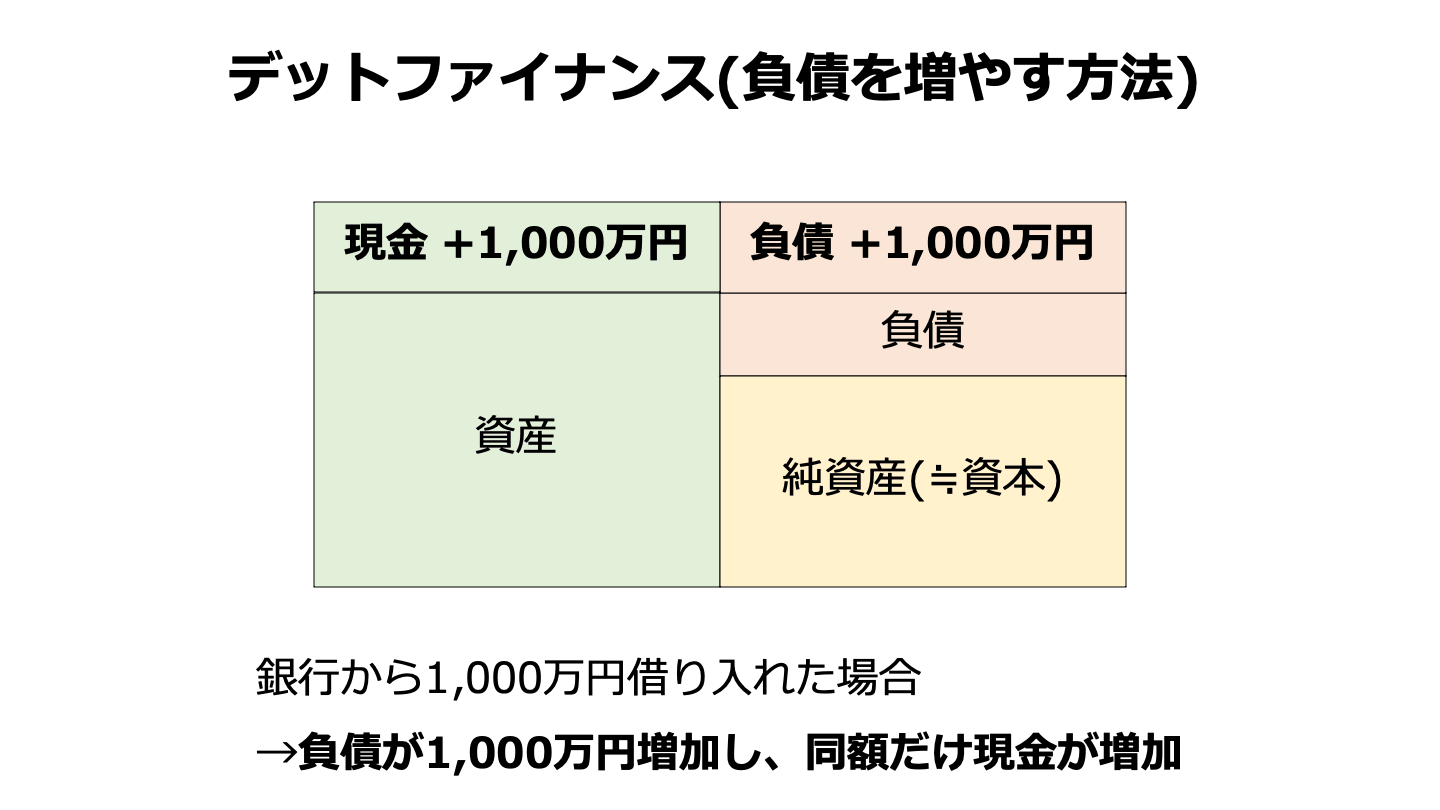

負債を増やす方法、いわゆるデッドファイナンスは、金融機関や公的機関からの借入や債券の発行など負債を増やす方法となります。

デッドファイナンスのメリットは、調達先が豊富であるため、簡単に資金を調達することができる点です。

また、デッドファイナンスでは「レバレッジ効果」も期待することができます。少ない手元資金でも借入をすることで大きな利益を生み出すことができるのです。

借入金や社債などには利息を支払うことになりますが、利息は損金として認められるため、節税効果もあります。

デッドファイナンスの資金調達先は豊富にありますが、経営状況が悪く、返済能力がないと判断されると期待通りの資金が調達できるとは限りません。

また、借入などをすることで将来のキャッシュフローの一部は返済に充てられることになるため、返済が終わるまでは思うように資金を使うことができません。

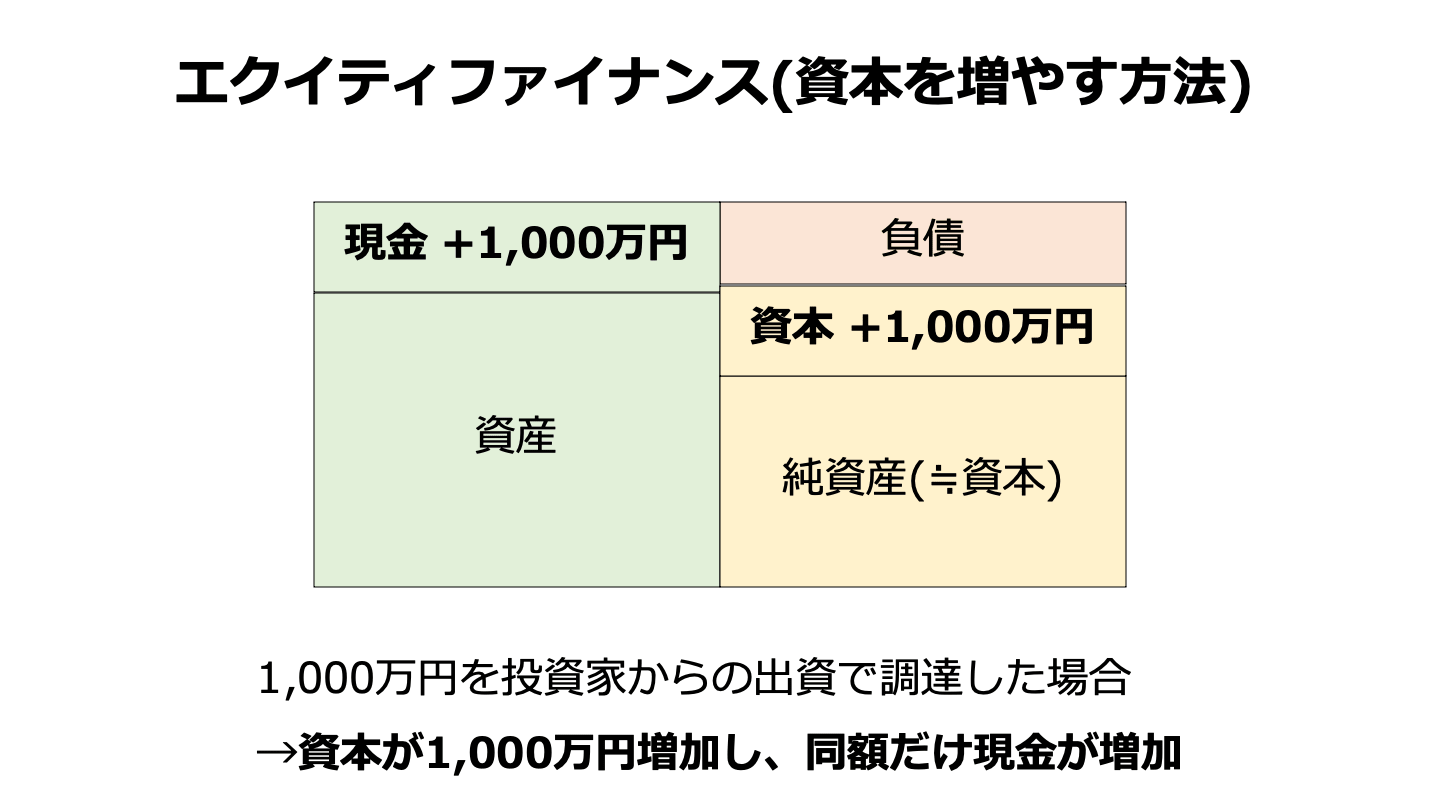

資本を増やす方法、いわゆるエクイティファイナンスは、新たに株式を発行することで資金を調達する方法となります。

エクイティファイナンスのメリットは、調達した資金は返済する必要がありません。

そのため、調達さえできれば、将来キャッシュフローに影響は出ません。

また、新たに株式を発行することで自己資本比率が上がり、財務基盤も安定させることができます。

エクイティファイナンスを用いると、株式の発行数によっては経営権を握られてしまうことがあります。

特に小さな会社で多額の資金調達を発行する場合などには、発行前の株式比率を大きく下げてしまう可能性があります。

また、エクイティファイナンスでは配当金を支払う必要があります。

利息では節税効果がありますが、配当金には節税効果がありません。

既存の資産・事業を換金する方法、アセットファイナンスとは既存の保有している資産や既存事業を売却することで、資産を現金化する方法をいいます。

アセットファイナンスのメリットは緊急に資金が必要となった場合にも、すぐに資金を調達することができます。

借入や株式発行などは資金調達までに手続きまで時間が必要となりますが、アセットファイナンスの場合は売却先が見つかればすぐに資金化することができます。

また、借入や株式発行では利息や配当金の支払が必要ですが、アセットファイナンスの場合は必要となりません。

アセットファイナンスのデメリットは、既存の資産や事業を売却することになるため、将来生み出されるキャッシュフローは得ることができません。

もちろん将来のキャッシュフローをベースに売却金額が決まりますが、資産がなくなることで成長できる幅が小さくなります。

また、資産や事業を保有していなければ、この方法は使うことができません。

自己資金はその名の通り、自分の手元資金のことをいいます。

自己資金のメリットは、返済や利息、配当金の支払が不要であることです。

他の方法は他人から資金を借りることになるため、返済はもちろんのこと、借りたことに対しての利息などを支払う必要があります。

また、自己資金の場合、資金用途が限られないというメリットもあります。

借入などの場合、借入先によっては資金用途が限られることになりますが、自己資金では特段の制約はありません。

自己資金のデメリットは、自分で資金を用意することになるため、十分な資金を用意することが難しい点があります。

そのため、借入などの方法を使うより事業拡大までに時間がかかってしまいます。

資金を調達する方法として、補助金や助成金を活用する方法があります。

補助金や助成金を活用するメリットとしては、返済する必要がない点があげられます。

補助金や助成金の募集は不定期で必要なタイミングで利用できるかは不透明である点があります。

また、補助金や助成金には、目的や条件があり、募集要項に沿った審査も行われます。

目的や条件が合致しなければ応募することができませんし、審査の手続きなどは時間がかかってしまいます。

補助金や助成金は後払いが多く、もらえるまでの期間は自己資金や借入などで用意する必要があります。

デッドファイナンスの具体的な方法について解説していきます。

銀行融資の中でもプロパー融資は、民間の銀行が自ら貸倒などのリスクを負った上で資金を貸し出す方法となります。

銀行融資のメリットは利用しやすく、また、事業に対して銀行などから専門的なアドバイスなどをもらうことができます。

一方、デメリットは銀行がリスクを負って貸し出すため、信用力がなければ資金を借りることができません。

制度融資とは、自治体が認定した上で、銀行からの借入に対して信用保証協会が債務保証してくれる融資のことをいいます。

制度融資は信用保証協会が債務保証をしてくれ、銀行側にリスクがないため、起業家などの信用力が低い場合でも資金調達することができます。

一方、デメリットは自治体の認定が必要となり、審査の過程も多いため、時間がかかってしまいます。

また、手元資金がある程度準備できていなければ利用することができません。

公的機関からの借入とは、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫など政府系金融機関からの借入のことをいいます。

融資制度はさまざまあり、起業家でも借りやすく低金利であるというメリットがあります。

一方で、公的機関からの借入となるため審査項目も多く、手続きに時間がかかってしまうというデメリットがあります。

社債の発行とは、企業が資金調達を目的として債券を発行することをいいます。

機関投資家向けや個人向けなど種類はさまざまです。

社債の発行は多くの人から資金調達することができるため、資金を集めやすく、金利も低めに設定することができます。

一方、発行手続きや発行後の手続きが煩雑であることや償還日にまとめて資金を返済しなければならないというデメリットがあります。

ビジネスローンは、銀行や消費者金融などの金融機関の法人向け融資のことをいいます。

ビジネスローンは無担保で、かつ、保証人なしで利用することができ、審査も厳しくないというメリットがあります。

また、審査も厳しくないため、即日で借入をすることができます。

一方で、簡単に借り入れることができる分、金利は高めに設定されます。

知人や家族など、身近な人から借入を行うことも資金調達の手段の一つとなります。

金利や借入期間などの借入条件は柔軟に設定することができ、手続き等も簡単に進めることができます。

その反面、資金を貸せるほど余裕のある人は少なく、借入ができる金額は限られてしまうことや、のちのちトラブルになってしまう可能性があるというデメリットがあります。

エクイティファイナンスの具体的な方法について解説していきます。

ベンチャーキャピタルとは、スタートアップの企業やベンチャー企業を対象にして投資を行う機関のことを指します。

ベンチャーキャピタルは当初の投資額と上場などで株式を売却したときの差額で利益を上げることを目的としています。

ベンチャーキャピタルは数多くの投資経験を有しており、企業価値を上げることで売却利益を得ることを目的にしています。

数多くの経験をもとにアドバイスやサポートをしてもらうことができるというメリットがあります。

また、ベンチャーキャピタルは基本的に出資を前提にしており、返済する必要がありません。

一方で、ベンチャーキャピタルは短期間で成果を上げ、株式を売却することで利益を得ることを目的にしており、安定株主にはならないというデメリットがあります。

また、企業価値を上げるために経営に関与もするため、自由に経営を進めることができないというデメリットもあります。

エンジェル投資家とは、有望な経営者や起業家に支援を行う個人投資家をいいます。

個人投資家であるため、厳しい審査などもなく、スピーディーに資金調達ができるというメリットがあります。

また、エンジェル投資家は過去に自身も起業家の人も多く、豊富な人脈等もあるため、経験や知識をもとにアドバイスしてもらうことや同じような経験をしている人を紹介してもらうことができる可能性があります。

一方で、エンジェル投資家は経営に過度に関与してくることもあり、自由な経営が阻害される可能性があります。

また、エンジェル投資家はあくまで個人であるため、資金力が小さく、調達額が限られる可能性があります。

近年クラウドファンディングによる資金調達が増えてきています。

クラウドファンディングとは、企業あるいは個人などがファンドを組成し、インターネットサイトを通じて出資を募る仕組みのことをいいます。

個人から資金調達すると資金力が高くないですが、インターネットを通じて賛同してもらう人から調達することで広く資金を募ることができるというメリットがあります。

また、出資を募るため、返済しなくてもよいのもクラウドファンディングのメリットといえます。

一方で、クラウドファンディングは多数の出資者から資金を募るため、時間がかかってしまう点や必要な資金が集まるかは不透明である点がデメリットとなります。

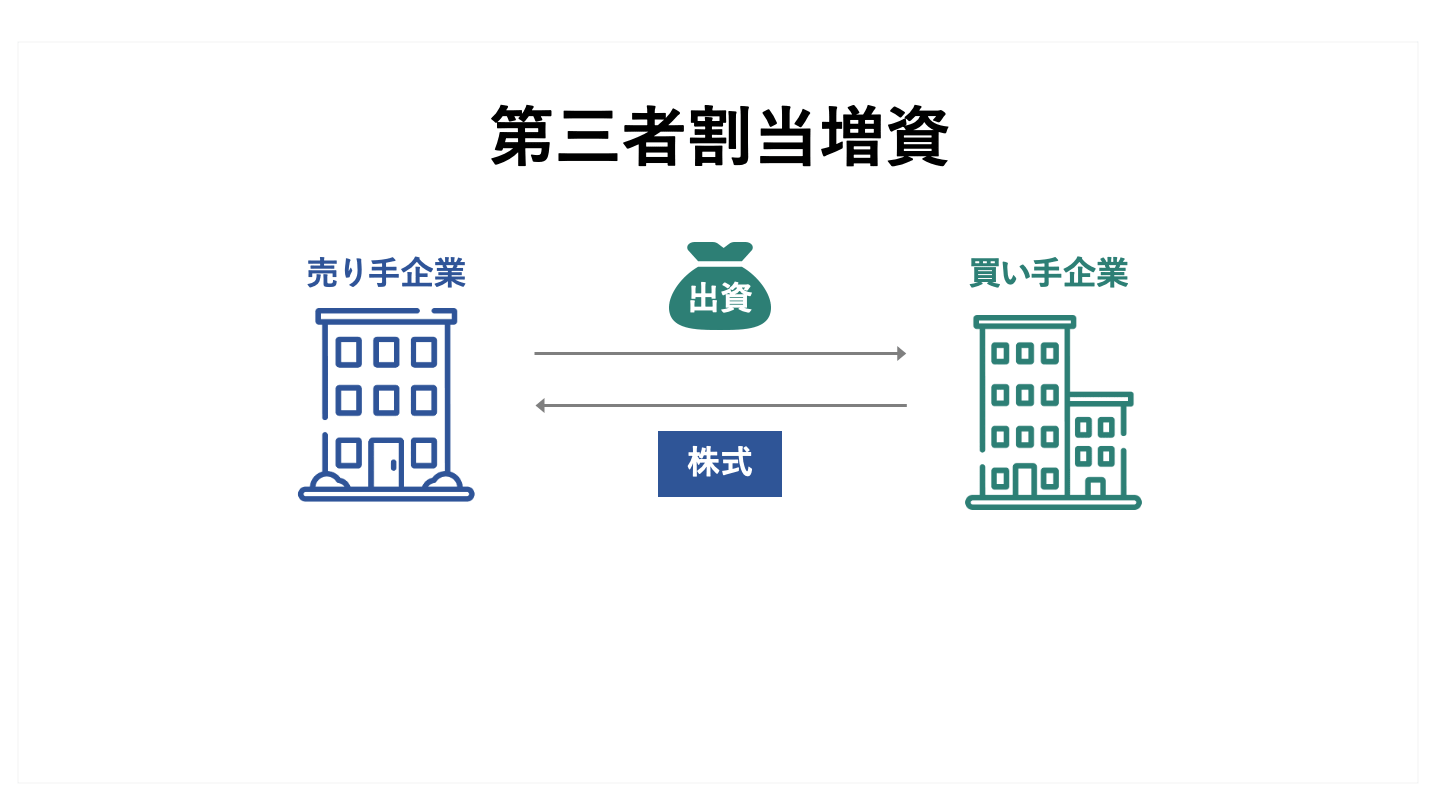

第三者割当増資は、既存の株主に限らず、特定の第三者に向けて新株の割り当てを行い、資金調達する方法のことをいいます。

第三者割当増資では株式を引き受ける先が決まっているため、早期の資金調達が可能となります。

また、自己資本比率が上がり、財務基盤も安定します。

一方で、発行数が増えると経営権が奪われることになります。

また、既存株主の持株比率にも影響が出てくるため、既存株主との調整が必要となります。

第三者割当増資より、資金調達事例をみていきます。

タイミーは、2021年9月に以下の内容で第三者割当増資を行いました。[1] [2]

Luupは、2020年3月にANRIをリード投資家として以下の内容で第三者割当増資を行いました。[3]

[1] タイミー、海外機関投資家を中心に総額53億円のシリーズD資金調達を実施(PR TIMES、2021年9月15日)

[2] シリーズD総額53億 資金調達を実施(Timee)

[3] 電動マイクロモビリティのLuupが累計4億5百万円万円の資金調達を実施(PR TIMES、2020年6月1日)

既存の資産・事業を換金する具体的な方法について解説していきます。

ファクタリングとは、売掛金などの債権を売却して資金化することをいいます。

ファクタリングでは、回収される時期まで入金を待たなければならない債権をすぐに現金化することができるというメリットがあります。

また、自社の信用度は関係なく、債権の対象となっている取引先の信用度が高ければファクタリングを利用することが可能です。

一方で、債権を早期に資金化するため、債権の満額入金されるのではなく、手数料が差し引かれた金額で入金されることになります。

既存の保有している不動産や事業用資産の売却により、現金化することをいいます。

不要な不動産や事業用資産を売却することで、資金を得ることができるだけではなく、今後維持するコストも削減することができます。

一方で、希望額よりも安く売却することになる可能性もあります。

資産によっては売却が難しく、金額が下がるだけではなく、売却先を探すのに時間がかかってしまう可能性があります。

また、資産がなければ売却ができないので、資産を保有していない場合には利用することができません。

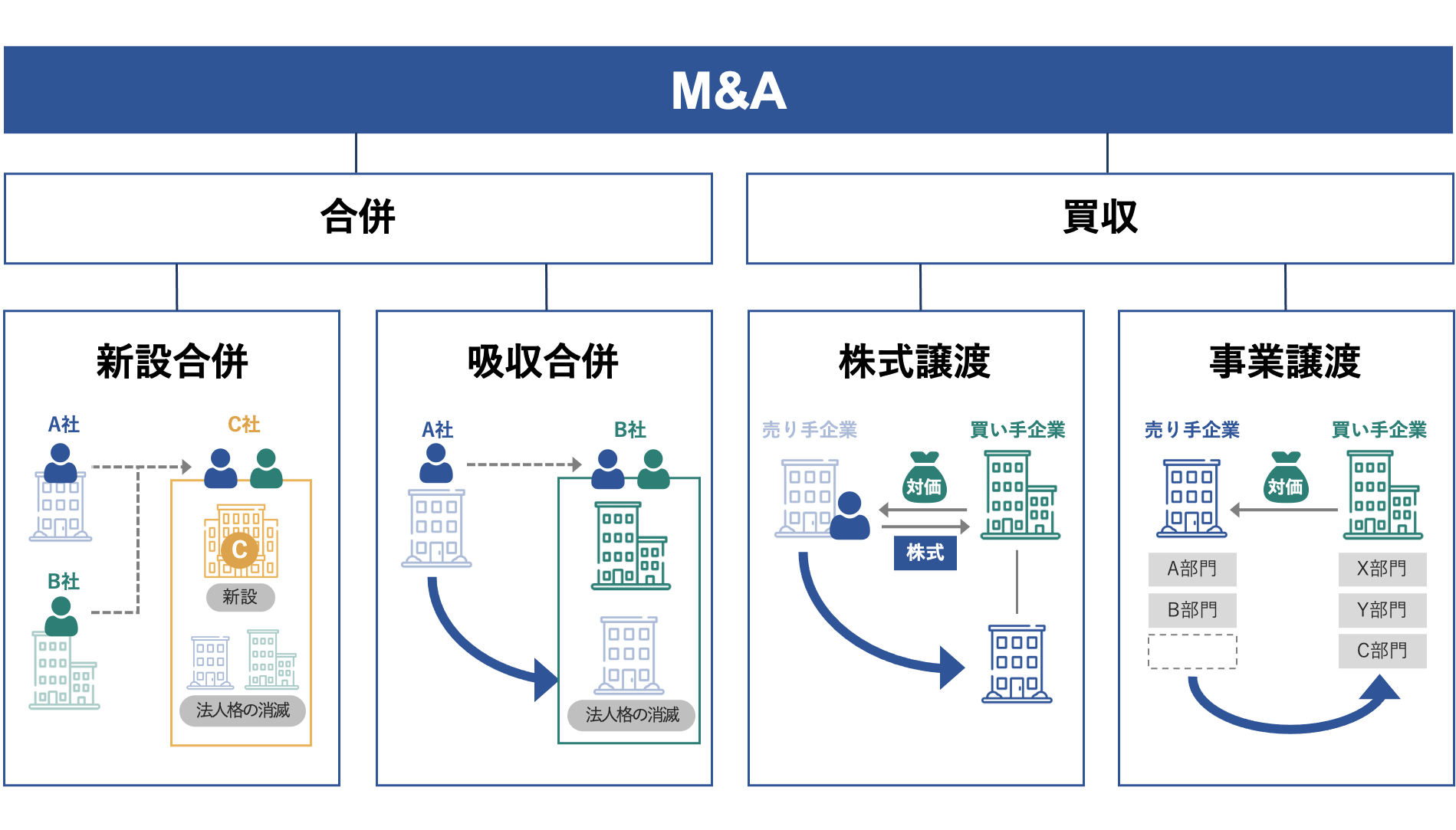

M&Aを行い、事業や会社を売却することで資金化することをいいます。

以前はM&Aというのは一般的ではなく、大企業が実施するものというイメージがありました。

また、M&Aを用いて会社を売却するのは、ネガディブなイメージだったのも事実です。

しかし、ここ最近では中小企業や個人でも手軽に取り組めるようになりました。

仲介会社なども規模の小さい案件も取り扱うようになり、インターネットではマッチングサイトも普及してきています。

事業や会社の売却により、規模によっては多額の資金を調達することができます。

新たに事業を開始する場合や会社を設立する場合には、会社ごと売却して得た資金で事業を展開することも選択肢の一つです。

また、会社を売却するだけでなく、一部の事業を売却することもできます。

一部の事業を売却することで本業に注力することができます。

一方で、M&Aを選択肢にした場合には買い手が見つからない可能性があります。

資金調達のために売却するのであればある程度短期間で売却することが求められますが、事業や会社となると買い手も躊躇してしまいます。

また、事業や会社をした場合、競業避止義務やロックアップにより、制限がかかってしまう可能性があります。

新たな事業を始める場合などは留意が必要となります。

事業モデル別におすすめの資金調達方法について解説していきます。

スタートアップ企業やベンチャー企業においては、企業を成長させることにリソースを注いでいる状態となります。

創業から間もない状態であるため、規模は小さく財務基盤も確立されていない企業がほとんどです。

そのような企業においては、人材の確保、広告宣伝費をかけて事業の拡大を考えているケースがほとんどです。

スタートアップ企業やベンチャー企業において資金調達するには、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資、公的機関や金融機関の融資などが考えられます。

ベンチャーキャピタルはその名の通り、ベンチャー企業に投資をして企業を成長させ売却益を得るという戦略をとっています。

投資対象となるスタートアップ企業やベンチャー企業であれば、魅力的な企業であれば投資をしてもらうことができます。

また、エンジェル投資家も同様で自分の経験を踏まえながら投資先を探しています。

同じ経験をしているようなエンジェル投資家であれば、自身の経験や知識を踏まえたアドバイスをもらうこともできます。

資金調達とともにノウハウを得ることができるため、スタートアップ企業やベンチャー企業にとっては選択肢の一つとなります。

そのほか、公的機関や金融機関の融資なども中小企業向けの融資を行なっており、それら仕組みを活用するのも選択肢の一つとなります。

スモールビジネスや個人事業主においては、事業規模が小さく、多額の資金が必要ではないものの、自己資金では足りない状態がほとんどでしょう。

そのような場合においては、融資での資金調達やクラウドファンディング、補助金や助成金を活用する方法などが考えられます。

日本政策金融公庫などの公的金融機関や事業融資を扱う金融機関、信用金庫や信用組合などではスモールビジネスや個人事業主向けの融資制度が用意されており、それらの融資を利用することが考えられます。

なお、公的金融機関や地元の金融機関などにおいて融資を受ける際に事業計画書や用意できる自己資金がポイントとなるので事前に準備をしておく必要があります。

また、ここ最近で注目を浴びているのがクラウドファンディングです。

インターネットを通じて不特定多数の人に出資をしてもらうという仕組みで、自分が展開しようとしている、あるいは展開している事業に興味、共感してもらえた人に出資をしてもらうものです。

現在、CAMPFIREやMakuakeなど複数のサイトがあります。

補助金や助成金を利用するのも一つの方法です。

助成金であれば条件に該当すれば受け取ることができます。

補助金はコンペのような形で該当者決まるものとなっており、条件を満たせばもらえるというものではありません。

これらの助成金や補助金は不定期に募集されることやお金を受け取る方法が後払いという点に留意が必要です。

ここまで資金調達についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。

それぞれの資金調達方法にはメリットやデメリットがあり、利用できる人も異なります。

それぞれの資金調達方法の特徴などを把握して、うまく資金調達をすることで事業の拡大などにつなげていきましょう。

(執筆者:公認会計士 前田 樹 大手監査法人、監査法人系のFAS、事業会社で会計監査からM&Aまで幅広く経験。FASではデューデリジェンス、バリュエーションを中心にM&A業務に従事、事業会社では案件のコーディネートからPMIを経験。)