事業売却では、基本的に売り手企業から買い手企業に社員の引き継ぎが行われます。この記事では、事業売却における社員への影響や転籍後の処遇、退職金の扱い、転籍を拒否する社員への対応などを詳しく解説します。(執筆者:京都大学文学部卒の企業法務・金融専門ライター 相良義勝)

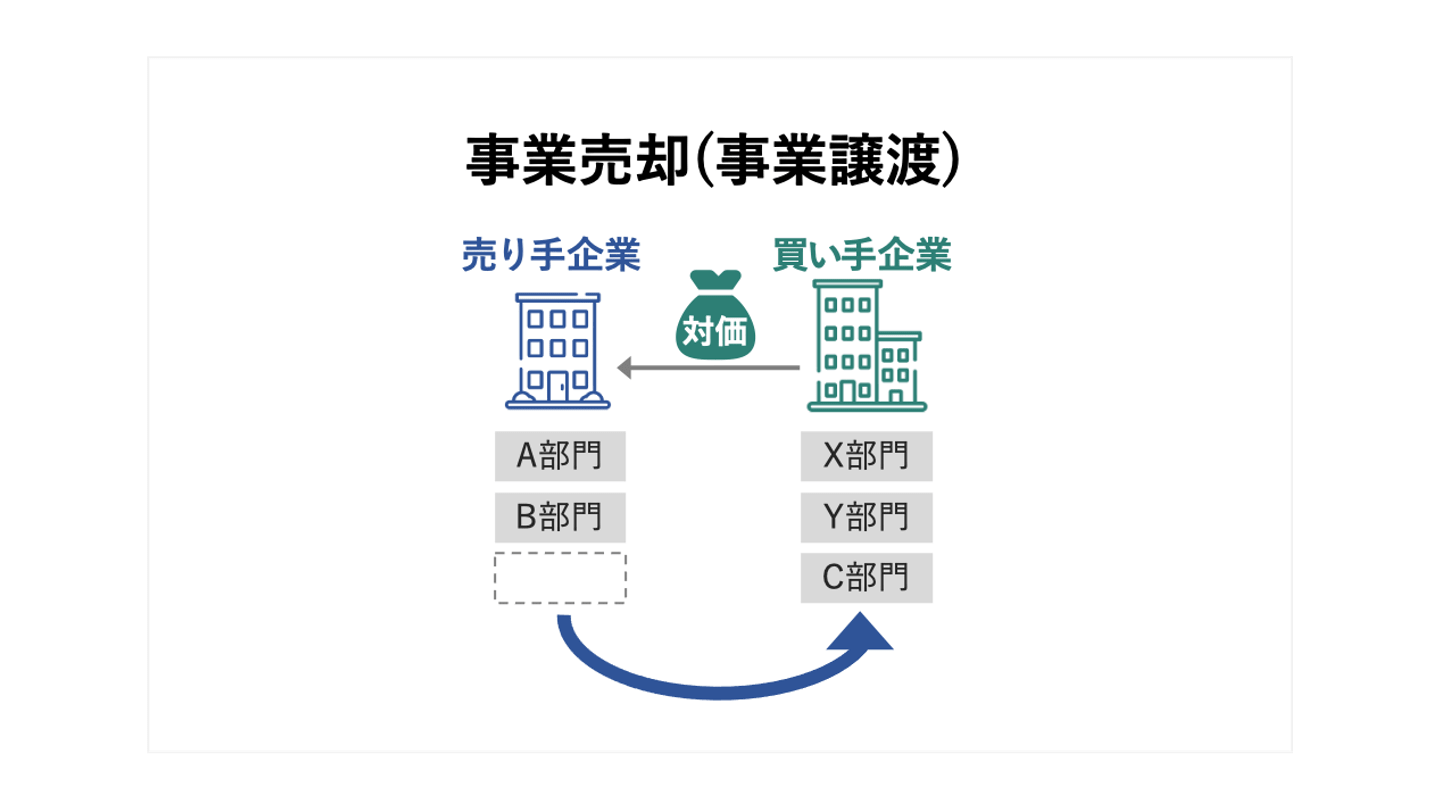

事業売却は事業譲渡とも呼ばれ、売り手企業の事業(一部の事業または全事業)を譲渡契約により買い手企業に移転することを指します。

売り手企業の株式を買い手企業に譲渡する方式(株式譲渡など)では、売り手企業は買い手企業の子会社となって存続しますが、事業売却では売却された事業が買い手企業の組織に一体化することになります。

同様の結果を生じさせるM&A手法として、吸収分割(一部の事業の移転)と吸収合併(全事業の移転)がありますが、吸収分割・吸収合併と事業売却では事業に含まれる権利義務(債権、債務、契約、ブランド、ノウハウなど)の承継のされ方に大きな違いがあります。

吸収分割・吸収合併では譲渡対象の事業に含まれる権利義務がまとめて買い手企業に承継され、個々の権利義務の移転手続きは不要です。

一方、事業売却では譲渡される事業の範囲を契約書で細かく規定した上で、その範囲に含まれる権利義務を個別に移転する手続きが必要になります。

したがって、事業売却で社員・従業員の雇用を引き継ぐ場合には、個々の社員との協議・合意のもとで労働契約の承継ないし再締結の手続きを行うことが求められます。

事業売却・吸収分割・吸収合併・株式譲渡の違いを表にまとめておきます。

| 統合の形式 | 権利義務の承継 |

|---|---|---|

事業売却 | 一部または全部の事業が買い手企業に一体化 | 個別に承継し、個々の権利義務の移転手続きが必要 |

吸収分割 | 一部の事業が買い手企業に一体化 | 包括的に承継し、権利義務の移転手続きは不要 |

吸収合併 | 全事業が買い手企業に一体化 | 同上 |

株式譲渡 | 子会社化 | 権利義務は移転しない(子会社となる売り手企業に存続) |

事業売却では譲渡された事業が買い手企業の組織と一体化するため、子会社化する場合と比べて急激で根本的な統合が行われます。

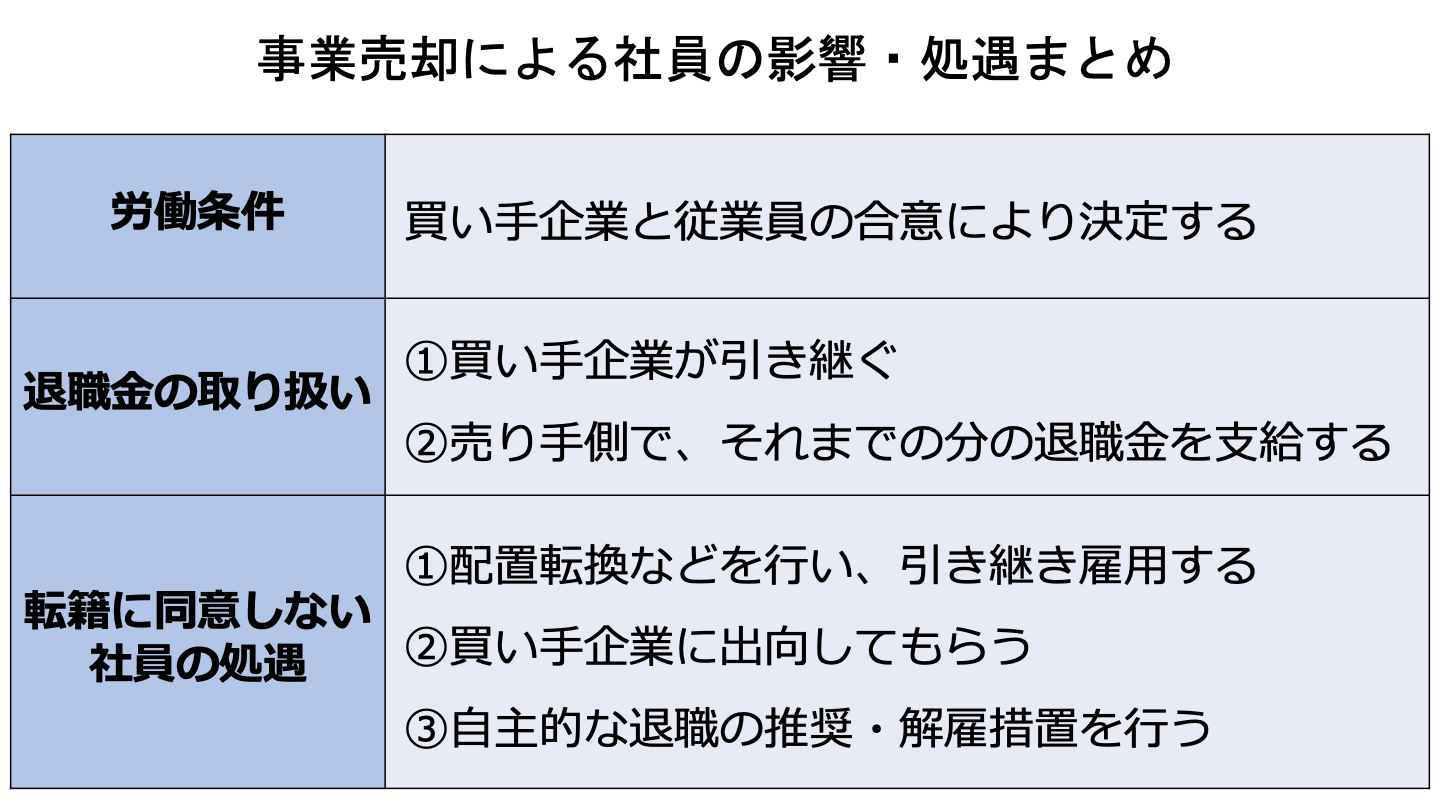

買い手企業に引き継がれる社員・従業員については、当人の同意のもとで労働契約の内容が更新され、通例は買い手企業の就業規則・各種規程(賃金規程や退職金規程など)のもとで就業が行われることになります。

従業員にとってどのような影響が生じるかは、事業売却のケースごとに違い、個々の従業員の立場によっても異なります。

世間ではM&Aに対しマイナスのイメージが持たれがちですが、影響は必ずしも悪いものではなく、社員にとってメリットとなることも少なくありません。

買い手企業に引き継がれない社員は、配置転換などにより売り手企業に残るケースが多いものの、場合によっては退職・解雇を余儀なくされることもあります。

新しい労働条件については事業売却の対象となる従業員に対し事前に説明が行われ、従業員がそれに同意した上で初めて買い手企業への移籍が成立します。

移籍により労働条件がよくなることもあれば悪くなることもありますが、一般的に言えば、労働条件の切り下げは売り手企業の側に相応の事情(そうした条件で事業売却をしないと経営が立ち行かなくなるなど)がない限り困難です。

買い手企業に移る従業員の労働条件が切り下げとなるのであれば、売り手企業に残る従業員の労働条件もそうならざるを得ない状況にあると考えられます。

社風や職場環境、上司や同僚との関係などは、実際に働いてみないとわからないところがあります。

労働条件には満足しても、そうした環境の変化になじめずにモチベーションが低下したり退職を希望するようになったりするケースもあります。

もちろん逆に、買い手企業に移ったほうが働きやすくなり、能力を発揮する機会に恵まれるといったケースもあります。

買い手企業への移籍後は買い手企業の退職金・年金制度が適用になるのが通例です。

売り手企業で得た退職金・年金の権利は、事業売却時に清算される(退職金が支給される)ケースもあれば、買い手企業に引き継がれるケースもあります。

後者の場合、勤続年数は売り手企業の分と買い手企業の分が通算されて将来的な退職金支給額が決まることになります。

退職金計算のルールが大幅に変わる場合(例えば勤続年数重視のルールから成果重視のルールに変わるなど)、退職金・年金に関する将来の見通しに大きな変化が生じる可能性があります。

買い手企業に移籍するにしろ事業売却後の売り手企業に残るにしろ、所属する組織のあり方がこれまでとは異なるため、多かれ少なかれキャリアパスに影響が生じます。

事業が大手企業に売却されるケースでは、雇用の安定化やキャリアパスの拡大が期待できるでしょう。

買い手企業に引き継がれない従業員がおり、売り手企業としても雇用を継続する余地がないという場合、会社都合による退職(整理解雇)が求められることがあります。

ただし、整理解雇が正当なものとして認められるためには、人員整理もやむなしと見なされるほどの状況があり、事前に解雇を回避するための努力を十分に行うなどの条件をクリアしなければならず、会社にとって高いハードルがあります。

売り手企業と買い手企業の間の取り決めでは引き継ぎ対象とされている従業員が、現在の会社にとどまることを希望し、引き継ぎを拒否した場合にも、最終的に退職・解雇という選択肢に行き着くことがあります。

ただし、売り手企業で配置転換などにより雇用を継続する余地があるのであれば、その選択肢を検討すべきであり、いきなり退職を求めるようなことはできません。

吸収分割や吸収合併の場合、社員・従業員の労働契約の引き継ぎについて会社法や労働契約承継法に規定があり、それに沿った取り扱いが必要になりますが、事業売却では基本的には当事者間の契約で自由に決めることができます。

当事者となるのは、売り手企業と買い手企業、そして売り手企業の個々の社員です。

売り手企業と買い手企業の間で労働契約の引継ぎの有無や範囲について合意が得られても、該当する社員との間でも合意が成立しなければ、労働契約の引継ぎは成り立ちません。

合意に向けた協議を行う前提として、まずは事業売却や労働契約引き継ぎに関する事実を従業員に開示する必要があります。

労働契約の引き継ぎには労働契約の承継による方法と転籍による方法があり、求められる対応が多少異なります。

従業員からの同意取得を軽視したり後回しにしたりした結果、いざという段階になって事業の引き継ぎが困難になるケースがあります。

ある程度早い段階で事業売却の事実を従業員に開示し、労働契約承継・転籍についての説明と協議を行う必要があります。

M&Aの交渉は秘密保持契約のもとで進めなければならず、従業員への開示には慎重にならざるを得ませんが、従業員引き継ぎに関する事項を契約書に盛り込む必要が生じる可能性があるため、遅くとも事業売却契約が成立する直前までには引き継ぎ対象の従業員に開示すべきです。

事業遂行に欠かせないキーパーソンに対しては、もっと早い時期からの開示も検討されることがあります。

売り手企業との間で締結されている労働契約を買い手企業に承継することにより従業員を引き継ぎます。

民法の定め(第625条第1項[1])により、労働契約の承継には従業員当人の合意が必要です。

厚生労働省の告示[2]では、承継対象となる従業員および労働組合(労働者代表)との間で合意に向けた事前協議を行うのが適当であるとされています。

承継対象の従業員に対し退職金や未払い賃金の債務がある場合、その承継について当事者間で協議する必要があります。

承継への合意は真意によるものでなければならず、会社が意図的な嘘や強迫によって従業員の合意を引き出した場合、従業員は合意を取り消すことができます(民法第96条[3])。

厚生労働省の告示[2]では、真意による合意が行われるよう、時間的余裕をもって従業員との事前協議を行い、合意に向けて以下のような点について十分に説明することが求められています。

労働条件については、承継後に向上するのであれば従業員との協議がすんなりと進むことが多いでしょう(ただし現会社への愛着などを理由に拒否される恐れはあります)。

一方、転籍後に賃金引き下げなどが予定されている場合には、従業員が納得できるような事情を提示できなければ同意が得られにくく、たとえ形式的に同意が得られたとしても承継後に大量離職などの問題を引き起こしかねません。

事業売却が成立しなければ事業そのものを閉鎖しなければならない状況にあり、経営陣としても新しい労働条件をできる限りよいものとするよう努力したこと(複数の買い手候補を検討し、交渉で相手から譲歩を引き出し、自分たちも身を削ったこと)が伝われば、納得してくれる従業員が多いでしょう。

厚生労働省の告示[2]では労働組合(労働者代表)との事前協議についても規定しています。

承継予定の従業員との個別協議に先立ち、労働者の過半数で組織する労働組合(それがない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で協議を行い、以下の事項について理解と協力を得られるよう十分に説明することが求められます。

なお、従業員や労働組合との事前協議を行っていたとしても、事業売却に伴う労働条件の問題に関し労働組合が団体交渉を申し入れた場合、会社はこれに応じる必要があります。

承継対象の従業員に退職金に関する権利があれば、原則としてその債務も買い手企業が引き継ぎ、退職金計算の対象となる勤続年数は通算されることになります。

その場合、売り手企業において発生した退職金の額を事業売却対価から差し引く(その分だけ安くする)という取り決めがなされることがあります。

買い手企業が退職金債務を引き継がない場合は、その旨を契約書に明記した上で、売り手企業において退職金の精算を行い、いったんそれまでの分の退職金を支給するという対応になります。

有給休暇の権利も同様に買い手企業に承継されるのが原則ですが、三者間の合意により承継されない場合もあります。

承継対象の従業員に未払い賃金(サービス残業の賃金など)が生じている場合、原則としてその債務も買い手企業が引き継ぐことになり、未払い賃金請求訴訟などのリスクを背負い込むことになります。

したがって、買い手企業としては以下のいずれかの対応を求めるのが通例です。

③は未払い賃金の問題をスルーできる(売り手企業としては先送りできる)方法ですが、これにより買い手側が未払い賃金の支払を必ず避けられるとまでは言えません。

承継した事業の遂行に必要な従業員が未払い賃金の支払を要求した場合、買い手企業としては応じざるを得ない場合があります。

転籍による場合、従業員はいったん売り手企業を退職し、買い手企業と改めて労働契約を結びます。

これまでの雇用関係が清算され、承継対象従業員にまつわる未払い賃金などの簿外債務(帳簿に現れない債務)を引き継ぐ恐れがないため、買い手側としては転籍の形式を希望するのが一般的です。

労働契約の原則に従い、転籍には従業員の同意が求められます。

同意を確保する上で、労働条件や勤続年数・退職金などの扱いをどのようにするかが問題となります。

未払い賃金についても留意すべき点があります。

労働契約を締結する際には、労働条件を明示した上で労働者から契約への同意を得る必要があります(労働基準法第15条[4])。

最終的には買い手企業との間で労働契約が締結されるわけですが、転籍は売り手企業における退職と買い手企業への就職がセットになっているため、事業売却が成立する前の段階で売り手企業において対象従業員に事情を説明し、転籍への同意を促す必要があります。

事業の譲渡が成立した後になって従業員に転籍を拒否されてしまうと、事業遂行に支障をきたします。

そこで、事業遂行に欠かせないキーパーソンから転籍に同意する旨の承諾書を取得しておくことを売り手側の義務とし、事業売却取引実行の前提条件として契約書に規定しておくことがしばしば行われます。

あるいは、従業員の一定割合以上からの転籍承諾書取得を条件とすることもあります。

従業員はいったん売り手企業を退職し、新たに買い手企業に就職するわけですので、転籍により勤続年数はリセットされ、退職に際して売り手企業から退職金が支払われるのが原則的な流れと言えます。

ただし、転籍への同意を促すため、あるいは会社側の事情により、勤続年数を通算する扱いとし、通算年数に応じた退職金を(転籍時にではなく買い手企業を退職した際に)支払うという取り決めをすることも少なくありません。

有給休暇の権利も同様で、売り手企業において取得された分は原則として転籍により消失しますが、引き継ぎの取り決めがなされることもあります。

転籍により労働契約がリセットされるため、原則として未払い賃金の債務を買い手企業が承継することはありません。

ただし、労働契約を承継する場合と同様に、引き継いだ事業の遂行を円滑にするため買い手側が未払い賃金を支払わざるを得ない状況になるケースもあります。

また、形式上は転籍という扱いになっていても、裁判などで実質的に労働契約の承継と認定され、賃金債務が買い手企業に引き継がれたものと見なされるリスクが残ることがあります。

こうしたリスクを避けるため、以下のような対応がとられます。

[1] 民法第625条(e-gov法令検索)

[2] 事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針針(平成二十八年厚生労働省告示第三百十八号)(厚生労働省)

[3] 民法第96条(e-gov法令検索)

[4] 労働基準法第15条(e-gov法令検索)

買い手側が引き継ぎ対象となる従業員の数を限定したり、特定の従業員のみ引き継ぐことを希望したりする例は少なくありません。

労働契約が引き継がれる従業員については、売り手企業、買い手企業、従業員当人の三者間で適切に協議が行われて合意が成立したのであれば問題がないわけですが、労働契約を引き継がないという取り決めが裁判で不当な扱いとして認定されるケースがあるため、注意が必要です。

不当な扱いと見なされるのは、リストラのための形式的な事業売却と見なされるケースと、特定の従業員の排除を目的として引き継ぎに関する取り決めが行われるケースです。

リストラ(整理解雇)が法的に正当と見なされるためにはさまざまな条件があり、それよりも穏便な方法(希望退職者の募集など)をすべて試みた上でなければ解雇を行うことができません(詳しくは次章で解説します)。

そうしたハードルと手間を避けるため、経営陣や株主、事業内容などが実質的に同一の新会社をつくり、旧会社と新会社の間で事業売却を行って、再建を目指す事業とリストラ対象外の従業員のみを新会社に移転するという手法がとられることがあります。

抜け殻となった旧会社は、残された従業員もろとも廃業にいたります。

リストラ対象となった従業員が裁判を起こした場合、売り手側と買い手側が実質的に同一の事業者であることから、法人格が濫用されたものと見なされ、事業売却の取り決めが無効と判断される可能性があります。

事業売却に伴う労働契約の取り決めが、労働条件切り下げに異議を唱える従業員や企業にとって都合の悪い労働組合員を排除することを目的としたものであると見なされ、無効になるケースがあります。

勝英自動車学校(大船自動車興業)事件(横浜高裁平 17.5.15 判決)[5]では、売り手(大船自動車興業)の全事業が買い手(勝英自動車学校)に譲渡されるのに伴い労働条件が大幅に切り下げられ、それを受け入れる従業員は買い手企業に再雇用となる一方で、異議を唱える従業員は売り手企業の解散とともに解雇されるという合意がなされていました。

解雇となった従業員が提起した裁判により、この取り決めは労働条件切り下げに異議を唱える従業員の排除を目的としたもので、解雇権の濫用にあたり、公序良俗にも反すると判定され、解雇された従業員の買い手企業への承継が認められました。

また、青山会事件(東京高裁平 14.2.27 判決)[5]では、従業員の引き継ぎが転籍という形で行われ、労働組合員の2名のみが再雇用から除外されましたが、裁判では実態から見て売り手・買い手間で雇用の承継が合意されていたものとされ、2名の再雇用除外は労働組合員の排除を目的とした不当な行為であると認定されました。

事業売却の際に人材削減が行われる場合がありますが、M&Aによる組織変更や解散という事情があっても、解雇が法的に容易になることはありません。

労働法の原則にしたがった取り扱いが求められ、強引な整理解雇は解雇権の濫用として無効になる恐れがあります。

ここでは、事業売却で社員の解雇を行う場合の留意点をまとめます。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は権利の濫用によるものと見なされ、無効となります(労働契約法第16条[6])。

会社側の都合で行われる解雇(整理解雇)については、以下の4条件を満たすことが解雇権の濫用と見なされないために必要です[7]。

事業売却で①に該当するケースとしては、以下の1~3を満たすような場合が考えられます。

有期労働契約(労働契約期間が定められている契約)で雇用している従業員であっても、下記のいずれかの条件に該当する場合、契約期間満了をもって一方的に契約更新の拒絶(雇止め)をすることは許されず、整理解雇の場合と同様に、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます(労働契約法第19条[6])。

買い手企業への労働契約承継・転籍を求められた従業員が同意を拒否した場合、配置換えなどにより売り手企業で雇用を継続するケースと、買い手企業を含めた三者間で条件を調整して説得を試みるケース、退職・解雇にいたるケースがあります。

売り手企業が譲渡する事業以外に事業を展開しており、そこに新たな従業員を受け入れるだけの余地を作り出せるのであれば、同意しない社員を配置転換して雇用し続けるという選択肢をまず検討する必要があります。

現在の勤務地から遠く離れていたり、業務内容・労働条件が大きく変わったりする場合、従業員にとって受け入れがたい選択肢となることも考えられます。

とは言え、従業員が今の会社に残ることを希望している以上、最終的には解雇という選択肢を視野に入れるとしても、まずは配置転換の線を打診することが必要です。

もっとよい条件の配置転換が考えられるにもかかわらず、遠隔地への転勤などの悪条件の選択肢のみを提示するような対応をとると、退職へと仕向けるための不当行為と見なされる恐れがあるため、注意が必要です。

承継・転籍後の労働条件や勤続年数・退職金・有給休暇の扱いなどについて買い手企業も交えた三者間で調整を図り、従業員に翻意を促すという選択肢がまず考えられます。

承継・転籍に同意しない理由、同意できない事情、譲渡される事業に対するその従業員の立場・重要性などを考慮し、ある程度の譲歩を従業員に提示することができる場合もあるでしょう。

当面は出向という形で買い手企業に移ってもらうという妥協案も考えられます。

それにより買い手企業では当面の事業遂行要員を確保できますし、従業員がいずれは買い手企業の職場になじんで、移籍に同意してくれるようになるかもしれません。

十分な検討・協議を行ったにもかかわらず、配置換えによる雇用継続が(会社として、または従業員にとって)受け入れがたく、労働契約承継・転籍へ向けた譲歩案・妥協案も合意にいたらないとなれば、退職という選択肢が残ることになります。

退職金の増額や再就職先のあっせんなどのインセンティブを用意した上で自主的な退職へ向けた勧奨を行い、それでも従業員が退職を受け入れない場合、最終的には解雇措置もやむを得ないということになるかもしれません。

その場合にも、解雇権の濫用と見なされないように十分注意する必要があります。

事業売却の内容・条件は売り手企業・買い手企業の事情や両社間の関係などにより1件1件異なり、社員への影響もさまざまです。

社員としては、会社のすることだからといって無批判に従うのではなく、今後の労働条件や働き方・キャリアパスの見通しについて会社に十分な説明を求めた上で、身の処し方を検討する必要があります。

会社としては、労働関係の法規に従い、社員一人ひとりの思いに耳を傾けながら真摯に対応することが必要です。

買い手企業の側でも、社員の引き継ぎは譲り受ける事業の運営にとって重大な問題であることを認識し、積極的な対応をとることが求められます。

(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。