M&A業界では、事業承継などを理由にM&Aの件数が増加しています。また、M&A業界への就職・転職も活発化しています。今回の記事では、M&A業界の業務内容や業態、業界別のM&A動向をくわしく解説します。(公認会計士 前田 樹 監修)

M&Aは専門知識が多く、経験が必要になることが多いため、業務内容も専門性が高いものが多くなります。

M&A業界における業務内容について解説していきます。

M&Aにおける最初の壁は案件の開拓となります。

M&A戦略を考え、いざ会社や事業を買収しようとしても相手を見つけることがなかなかできません。

そのため、M&A事業を担う企業や専門家たちは当該業務をメインにサービス展開しているケースが多くなっています。

M&A業界に属することでさまざまなネットワークを活用して案件開拓を行なっています。

M&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザリー、証券会社などがそれぞれのネットワークを活用して案件の開拓をメインに業務を行なっています。

M&Aにおいて条件交渉や契約書交渉などのサポートは経験や知識が重要となる局面になります。

M&Aの条件交渉などはそれまでのM&A経験により蓄積されたノウハウなどをもった専門家が得意としている分野となります。

主には先述した案件の開拓と同様の専門家が担当しており、M&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザリー、証券会社などがメインとしている業務となります。

M&Aを進めるにあたってはさまざまなスキームの中から、案件に適したスキームを選択する必要があります。

スキーム検討においては税務面や法務面、人事面など多方面への影響が出ます。

そのため、税務の専門家である税理士や法務の専門家である弁護士などがこれらの相談に乗ってくれます。

スキームは案件の初期の段階で検討されますが、後述するデューデリジェンスなどで発見された問題点などを含めてスキームは最終決定する必要があるため、デューデリジェンスを担当する専門家に相談することで効率的に進めることができます。

M&Aにおいて先方の企業や事業の価値を計算して、取得金額を決めることになります。

価値の決め方をバリュエーションといいます。

バリュエーションにはM&A実務において一般的な方法があり、その方法を用いて計算することになりますが、自社で計算することは難しいため、専門家に依頼することが一般的です。

バリュエーションはM&A全般のサポートをしてくれるM&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザリー、証券会社や銀行などが業務を行なっています。

デューデリジェンスとは先方の企業を調査することで、財務面や税務面、法務面、人事面など多方面で調査を行い、買収するにあたって問題点がないか、買収後に改善などが必要となるポイント、また、スキームに影響に与えるポイントなど案件を進めるにあたって問題がないか調査を行います。

これらは上述の通り、多岐にわたって調査を行うこととそれぞれの分野の専門知識が必要であるため、公認会計士や税理士、弁護士などの専門家ファームに依頼することになります。

M&Aを進めるにあたっては資料や契約書の作成が必要となります。

日常業務を行いながら、M&A業務を行うことになるため、なかなか業務を全て行うことは大変になります。

また、契約書は法務面の専門知識が必要となるため、自社でやることはなかなかできません。

そのため、これらの業務は専門家に依頼することが一般的です。

もちろん依頼することで費用も発生するため、依頼範囲は検討の上、依頼することになります。

相手先を探すために作成するロングリストやショートリスト、また、ノンネームシートや企業概要書などがM&Aにおいて作成が必要な資料となります。

また、秘密保持契約書や意向表明書、基本合意書や株式譲渡契約書などが契約書や契約書関連資料として必要となります。

これらの業務は案件全般をサポートしてくれるM&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザリー、証券会社や法務面の専門家である弁護士などに依頼することになります。

M&Aを実行することが重要と思われがちですが、その後に実施するPMI、経営統合作業というものも重要な業務となります。

自社と買収した会社を経営統合しなければ、買収後に期待したシナジー効果などが思うように発揮されず、M&Aが失敗に終わってしまうこともあります。

そのため、PMIはM&Aの中で最も重要な業務とも言われ、スピーディーに進めることが必要になります。

PMIにおいては会社の経営面や業務面など会社の全般を必要に応じて統合することから、業務範囲は多岐にわたることになります。

必要に応じて公認会計士や税理士、弁護士などそれぞれの分野の専門家に必要なサポートを依頼することになります。

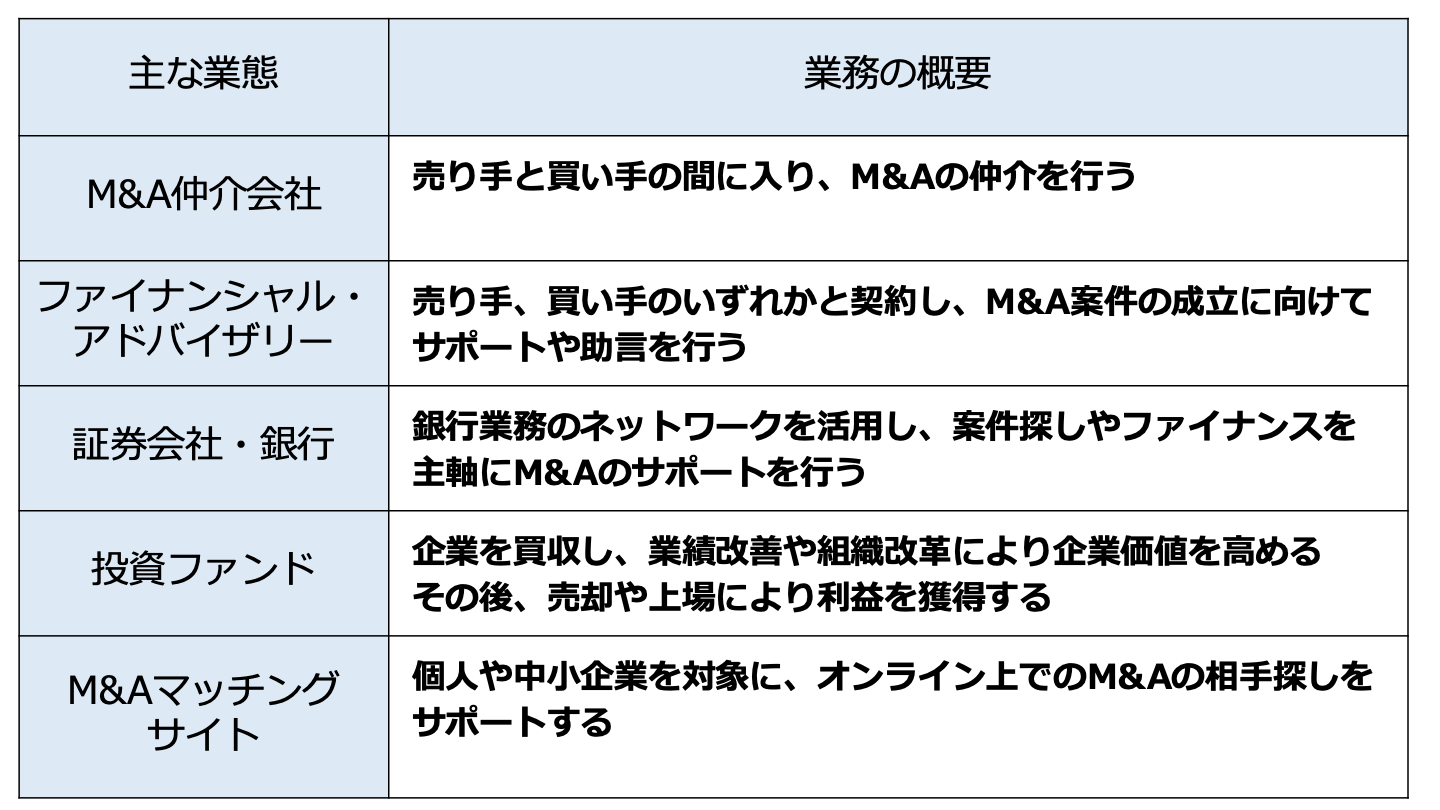

次にM&A業界に転職するにあたって、M&A業界における業態について紹介していきます。

まずはM&A業界における業態としてM&A仲介会社を紹介します。

M&A仲介会社は売り手と買い手の間に入って案件の仲介を行ってくれます。

間に入ってうまく取り持ちながら案件を進めてくれるので案件がスムーズに進めることができます。

また、M&A仲介会社は業界内のネットワークを活用して相手探しもスムーズに進めることができます。

M&A仲介会社は売り手と買い手の間に入って案件を進めるという特徴があるため、手数料を売り手と買い手の両者が支払う必要があります。

M&A仲介会社として代表的な会社として、日本M&AセンターやM&Aキャピタルパートナーズ、ストライクなどがあげられます。

M&A仲介会社は多数存在しており、その中で自社にあった仲介会社を見つけましょう。

次にファイナンシャルアドバイザリー・サービスを紹介します。

ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスではM&A全般の業務サポートを行ってくれます。

M&A仲介会社とは異なり、売り手あるいは買い手の片側と契約を行い、M&A案件の成立に向けてサポートします。

契約した側の利益の最大化が与えられたミッションであり、必要に応じて先方には強く交渉していく必要がある場面も出てきます。

また、公認会計士などの専門家をかかえているファイナンシャル・アドバイザリー・サービスもあり、M&A案件全般サポートにとどまらず、デューデリジェンスやPMIなど専門知識が必要となる業務のサポートなども行ってくれます。

ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの代表的な会社として、PwCアドバイザリーやデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー、GCAなどがあげられます。

提供している業務範囲などが異なるため、必要な業務に応じて選びましょう。

また、証券会社や銀行もM&A関連の業務を提供している会社です。

証券会社や銀行はM&Aの業務をメインとしているわけではないですが、銀行業務などのネットワークを活用してM&Aのサポートを行なっています。

そのほかの業態との違いとして、ネットワークの広さがあります。

特に地方銀行などであれば、地方の大手企業はもちろんのこと、中小企業や個人も相手にしており、案件を探すにも相手を探すにもそれらのネットワークが活用できます。

証券会社や銀行の代表的な会社としては、野村証券やみずほ証券、SMBC日興証券、メガバンクである三菱UFJフィナンシャルグループやみずほフィナンシャルグループ、また、地方銀行もM&A業務を行なっています。

銀行系の会社の特徴としてはファイナンスも行える点があります。

ファイナンスはほかの業態では行うことができず、銀行の強みでもあります。

投資ファンドの代表的な形態としてバイアウトファンドがあります。

バイアウトファンドは投資家から資金を集め、集めた資金で会社などを買収し、経営に参画することで企業価値を高め、買収時の金額よりも高く売ることで利益を得るファンドのことを指します。

今回紹介している業態との違いとしては、自社が当事者となり、買収を行う点にあります。

買収をした後は経営に参画し、業績を改善したり、組織や制度などを改革したりすることで企業価値を高めていきます。

高めた企業価値は他社に売却したり、上場させたりすることで利益を得ます。

投資ファンドの代表的な会社として、ポラリス・キャピタル・グループやアドバンテッジパートナーズ、J-STARなどがあります。

M&Aマッチングサイトはここ最近のM&Aの流れを受けて増加しています。

M&Aといえば規模の大きい会社が行うものでしたが、ここ最近は個人でやっているような中小規模の会社も売却を行うケースが増えてきており、それに伴って個人で会社を買うということも増えています。

M&Aマッチングサイトでは、探している業種や地域、金額規模など自分の希望する条件を入れることで気軽に案件を見つけることができます。

興味がある案件があれば、連絡を入れることで進めることができ、先方からの連絡があれば案件を進めることができます。

M&Aマッチングサイトの代表的なサイトとしては、TRANBIやBATONZ、弊社M&Aサクシードでも提供を行なっています。

これらのサイトなどを活用して気軽に案件を見つけることができるでしょう。

M&A業界に転職する際の年収や必要なスキル・経験などについて解説していきます。

M&A業界の平均年収は1,000万円を超えるとも言われています。

実際に先ほど紹介した日本M&Aセンターの平均年収は2021年3月期で1,234万円[1]、M&Aキャピタルパートナーズの平均年収は2020年9月期で2,270万円[2]など高い水準となっています。

M&A業界の給与水準が高い理由は、M&A業務を遂行するには専門的な知識や豊富な経験が必要となるからです。

そして、給与水準が高くできるのは、M&A業界では扱っている金額大きく、高利益体質であるということからです。

特に仲介会社などは1件あたりの報酬で数千万円から数十億円となります。

これらの報酬に対してかかるのは人権だけであるため、必然的に高くなります。

一方で、いいことばかりではありません。

案件が終盤に差し掛かるとやり取りなども深夜までかかることもあります。

つまり、働く時間が長くなりがちという点はデメリットです。

年収が高いのは、当然ながら専門知識や豊富な経験が必要ということもありますが、働く時間が長くなるなどマイナス面もあるのでその辺は調べて転職しましょう。

M&A業界へ転職する際に求められるスキルや経験について解説していきます。

M&Aの高い専門知識や豊富な実務経験を有している即戦力となるような人であれば、転職しやすくなります。

M&Aにおける知識は広く、専門性も高いため、実務経験をしていて知識も有していれば有利に働きます。

また、銀行や証券会社などの金融機関で営業や交渉の経験があると重宝されます。

新たな顧客開拓や過去の訪問先などから新規顧客との関係構築が期待されます。

これらの知識や経験はあれば有利に働くということになります。

ただし、経験がなくても転職できないわけではありません。

それまでの経歴で事業会社の経営企画などにいれば、業界の知見や業界特有の実務の知識などがあれば、業界経験としてアピールすることができます。

M&A経験がないと難しい部分もありますが、M&Aに関連してアピールできるポイントは作っておく必要があります。

M&A業界に適している人材として特徴がいくつかあります。

M&A業界にいると業界再編などの大きなイベントに携われる可能性があります。

業界が厳しく、市場の規模が縮小している中で生き残っていくためには、買収や合併、グループ再編などをしていくことで経営の効率化を図っていきます。

特に日本では少子高齢化が進んでいることで人口の減少が進み、規模が縮小している市場もあります。

そういった業界ではM&Aなどにより統合などが進み業界の再編が起こっていきます。

そのような業界再編の業務に携わりたい人であれば、M&A業界に向いていると言えるでしょう。

M&A業界では営業から提案、実行までのプロセスすべてに携わり、プロジェクトを進めていくことになります。

多くの人が関わるプロジェクトについて自分が中心となり進めることで達成感を感じることができます。

また、M&Aではニュースに取り扱われるような形に残る大規模な案件もあります。

そういった案件に携わることができれば、達成感は味わえますし誰かに話す際の話題にもできます。

そういった達成感を味わうことやニュースに取り扱われるような仕事をしたいのであれば、M&A業界が適しています。

M&A業界に携わることで次のステップへの足掛かりとなります。

M&Aでは短期間で会計面、税務面、人事面、法務面などさまざまな業務に携わることができます。

次のステップに行く際にM&A業界でないにしてもそのような経験は生かすことができます。

また、同じM&A関連の仕事に携わるにしても、仲介会社や銀行、証券会社などのM&Aの専門部隊に転職するのはもちろんですが、M&A業界で経験したことはM&Aを多く実施している一般事業会社などでも生かすことができます。

M&A業界で経験することでキャリアアップを期待することができます。

ここからはM&A業界の現状を解説していきます。

近年日本におけるM&A件数は増加しており、コロナの影響を受ける前の2019年にM&A件数がピークを迎えました。

2017年に初めて3,000件を超えたM&Aの件数は、2019年には4,000件を超え、4,088件ものM&Aが成立しました。

なお、公表されている上場企業のものだけが集計されているので非上場企業も含めるとその数はさらに増えていると考えられます。

以前は中小企業では親族承継が主流でしたが、ここ最近では親族承継ではなく、M&Aによる事業承継も増加しています。

そのため、上述した件数は非上場企業を含めると増加すると考えられるのです。

M&A件数の内訳を見てみるといわゆるIn-In型、売り手も買い手も日本企業である取引が一番多くなっています。

In-In型だけで見てみると、2019年も2020年も大きな差が出ていません。

そこからコロナの影響があったとしても積極的にM&Aが行われていることがわかります。

次に多いのがIn-Out型、日本企業が買い手、外国企業が売り手の取引、Out-In型、外国企業が買い手、日本企業が売り手の取引と続いています。

これらの取引は外国との取引が絡んでくるため、コロナの影響を受けて2020年に減少をしています。

2021年の上半期は1月こそ前年比で減少していたものの、半期を通じると前年比で16.9%の増加となっています。[4]

各In-In型、In-Out型、Out-In型共に増加をしており、2019年までの流れを取り戻そうとしています。

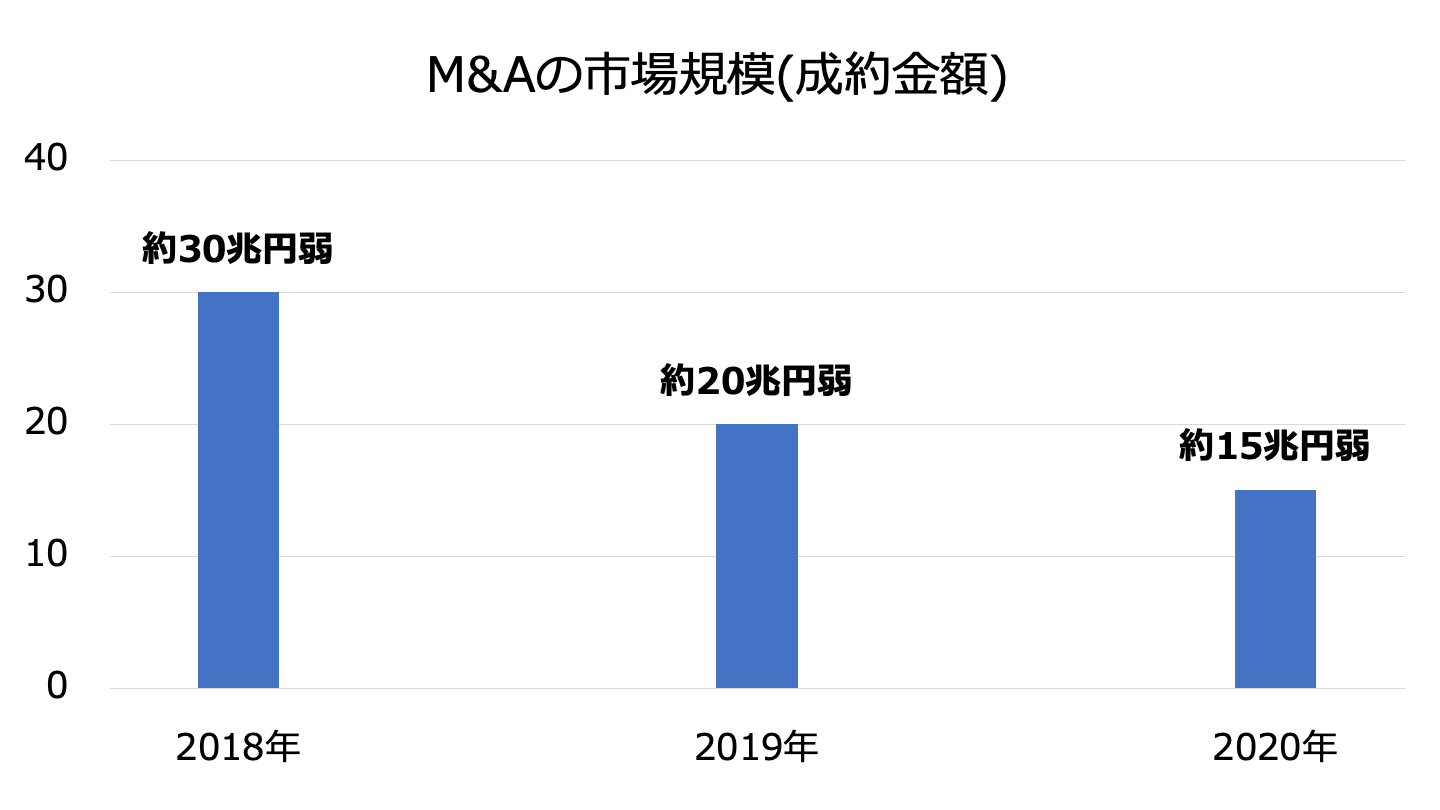

マーケットの件数の推移を見てきましたが、一方で市場規模を見ていきましょう。

市場規模としては2018年が30兆円に近い水準となったものの、2019年には20兆円弱の水準となり、コロナの影響を受けた2020年は15兆円を下回る水準となっています。[3]

グラフで見るM&A動向(MARR Onlineマールオンライン)をもとに作成

コロナ禍で2020年の件数は減少しているものの、1件あたりの金額は大きくなり、特にOut-In型の取引金額は前年比で大幅に増加しています。[3]

2021年上半期の取引金額は前年比で大幅に増加をしており、金額面においても回復基調であることがわかります。[4]

ここ最近増加している事業承継関連のM&Aですが、公表されている数値だけ拾ってきても増加傾向となっています。

先述の通り、日本におけるM&Aは2019年にピークを迎え、2020年はコロナの影響を受け減少しました。

これらの情報からも事業承継関連のM&Aは活発になってきており、今後も増加していくことが見込まれます。

各業界におけるM&Aの特徴や動向を紹介していきます。

IT業界は他の業界と比較してもM&Aが活発な業界となっています。

業界自体も好景気になっており、買収企業が多く存在する業界となっています。

また、同じ業界に限らず、異業種からもM&Aに参入するケースもあることも特徴となっています。

IT業界は慢性的な人員不足ということもM&Aを加速させている要因となっています。

これらのことから、IT業界ではM&A件数は増加傾向にあり、2010年から2019年まで右肩上がりで件数が増加しています。[6]

コロナの影響を受け、デジタル技術の重要性が再認識され、デジタル化やクラウド化を進める企業も増え、IT業界は今後も必要とされると見られています。

一方、コロナにおける先行き不安からIT投資が削減されている状況もあります。

DX化が叫ばれている世の中で、積極的なIT投資などは進む一方で、サービスの差別化、技術の内製化、受託開発案件の減少など今後は業界再編などを念頭にしたM&Aが増加していくと見込まれています。

製造業界はいつの時代においても必要不可欠な業種であり、M&A業界でも案件数が多い業界となっています。

一方で、外的要因により影響を受けやすいのも製造業となっており、コロナ禍においては海外渡航や海外企業との交渉が難しくなったことなどから、コロナの影響を受けた2020年は大幅に案件数が減少しました。[7]

製造業はいつの時代にも必要な業種であるため、M&Aが行われる業界ではあります。

実際、2008年から2019年まで常に件数はトップを走っていました。[7]

コロナの影響で2020年は減少していますが、今後環境がよくなれば再び案件数が増加すると見込まれています。

日本の物流業界の再編は海外に遅れをとっていると言われています。

しかし、日本国内の物流企業が絡むM&Aの案件数が2009年より増加しています。

2009年の52件であったM&Aの件数は2020年には91件まで増えています。[8]

物流業界は中堅・中小企業が多く、オーナーの高齢化や少子化による後継者不在となっている事業承継問題やドライバーの確保難や先行き不安などが起こり、活発に譲渡が起きています。他方、買収する側も中間拠点を確保したいなどのニーズがあり、案件が成立しているという状況があります。

コロナ禍において他の業界では案件が縮小しましたが、物流業界は2019年と比較しても増加しており、活発な状況が伺えます。

今後も物流業界においてはM&A案件数は増加していくことが見込まれます。

建設業界の取り巻く環境として人材不足という問題があります。

国土交通省が発表している建設業及び建設工事就業者の現状によると1997年に685万人いた建設業就業者は2016年には492万人まで減少しています。[9]

その結果、現場で働く従業員の確保が難しくなっている状況となっています。

また、他の業界と同様で高齢化が進んでおり、後継者問題も顕在化しています。

このような業界の状況から人材の確保という面でもM&Aが積極的に活用されており、M&Aの件数も増加傾向にあります。[10]

実際に中堅・中小企業においては業界再編に向け、エリアが空白になっている地域の会社や特殊技術や取引先を有する会社の獲得を目指し買収などが行われています。

また、大手企業については労働人口の確保も含めた海外進出や、人数を抑えるためのITテクノロジー導入に向けたM&Aが活発に行われています。

今後もこれらの傾向は継続すると見られ、M&Aの案件数は増加すると見込まれています。

サービス業界とは人材派遣や介護、教育コンサルタントなどが含まれている業界となっています。

人材派遣など人材サービスは景気の変動を受けやすい業界となっています。

コロナ禍では影響を受け、2020年において不採算事業の撤退や事業縮小などのリストラに伴う売却案件もありました。

その結果、M&A件数は2019年より増え、223件となりました。[7]

サービス業界の中にはさまざまな分野がありますが、接客や営業を行う人材の不足という課題を抱えています。

人材不足という課題を解決するために、M&Aでカバーする動きも出ています。

中小企業では人材を確保することは難しく、会社を買収することで解決するのです。

今後も人材不足を解決するためや不採算事業の撤退などM&Aの傾向は変わらないと見込まれます。

[6] IT業界のM&A 回顧と展望 (2021年4月)(日本M&Aセンター)

[7] M&Aの主役交代!? 「製造業」が「サービス業」にトップの座を譲る(M&A Online)

[8] 物流業界のM&A(日本M&Aセンター)

[9] 国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状

[10] 建設業界のM&A 回顧と展望 (2021年4月)(日本M&Aセンター)

最後に今後のM&A業界に関する展望について解説していきます。

M&A件数の推移の中でも触れましたが、現在事業承継を目的としたM&Aの件数が増加しています。

現在の日本では少子高齢化が進み、経営者が親族に会社を承継しようとしても後継者となる子供は少なく、また、経営者としても子供に同じような苦労をさせたくないという考え方の変化から、親族内での承継が減少してきています。

その中で、外部の第三者に会社を引き継ぐことで雇用や取引先との関係が継続でき、自分の会社も継続させることができるため、事業承継を目的としたM&Aが増加しています。

会社を承継できなければ、雇用なども守れなかったのですが、M&Aをすることで守れるため、以前であれば敬遠されていたM&Aですが注目を浴びています。

上記の通り、中小規模の事業承継関連の案件が活性化した結果、M&Aにおいて手軽さが出てきました。

これまでであれば大規模な会社を中心としたM&Aが多かったため、仲介会社や証券会社などでは小規模な案件の取り扱いが少なかったのですが、中小規模の案件が活発になっているここ最近は積極的に取り扱いをしています。

また、このような状況からマッチングサイトと呼ばれるサイトが誕生するなど手軽に個人でもM&Aをすることが可能になりました。

働き方改革により会社で働くことももちろんのこと、個人で独立であったり、副業などをしたりすることも注目を浴びてきていることも個人でのM&Aが増加している要因となっています。

この流れは今後も継続していくと推測されます。

コロナの影響により、飲食業界や旅行業界など苦境に立たされている業界が出てきました。

コロナ前から人口の減少により、市場規模が縮小することが予測され、業界再編の可能性が目されていた業界もコロナの影響を受け、さらに業界再編の加速が鮮明になりました。

経営の効率化を目的に業界再編を行い、経営資源の効率的な配分をすることで業界全体の問題を解決していく必要が出てきました。

これらのことから、競争環境が厳しい業界では業界再編が加速していくと見込まれています。

ここまでM&A業界について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

M&A業界は給与水準が高く、キャリアアップも可能な魅力的な業界に見えます。

しかし、その裏にはM&Aに関しての専門知識や豊富な経験が必要な業界ともなっています。

また、転職するには求められるスキルや経験も特殊であるため、なかなか転職しにくい業界になっています。

求められるハードルは高いのですが、給与水準などが魅力的なだけではなく、業界再編などニュースで取り扱われるような案件に携われる可能性もあります。

また、M&Aを経験していれば幅広い知識が得られるため、その後のキャリアにも役立つことが多い業界でもあります。

想定以上のプラスとなる経験ができるので目指すには面白い業界となっています。

また、M&A業界はコロナの影響を受けましたが、一時的な減少にとどまり、更なる成長が見込まれる業界でもあります。

オーナーの高齢化により後継者問題などがあり、事業承継関連のM&Aも増加傾向となっています。

今後もM&A件数は増加が見込まれており、そういった観点でも面白い業界と言えます。

(執筆者:公認会計士 前田 樹 大手監査法人、監査法人系のFAS、事業会社で会計監査からM&Aまで幅広く経験。FASではデューデリジェンス、バリュエーションを中心にM&A業務に従事、事業会社では案件のコーディネートからPMIを経験。)

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。