売却しやすい事業・会社の特徴10選!買収ニーズが高い業界も解説

- 監修者: 鈴木 裕太 (中小企業診断士)

「自社や事業は、本当に売却できるのだろうか?」「M&Aで高値がつく事業には、どんな特徴があるのだろう?」

会社や事業の売却を考えたとき、このような不安や疑問を持つ経営者は少なくありません。

会社や事業の売却を成功させるには、買い手のニーズを理解しておくことが不可欠です。

実際、優良な買い手と巡り合い、有利な条件で売却しやすい事業には、いくつかの特徴があります。

たとえば、慢性的な人手不足の業界において優秀な人材を抱えている会社や 、DX(デジタルトランスフォーメーション)の波に乗るシステム開発やEC事業など、市場のニーズが極めて高い特定の業種では売却が成立しやすいです。

本記事では、買い手側の多様なニーズに応える 「売却しやすい事業・会社が持つ10の特徴」を徹底解説します。

さらに、買収ニーズが特に高い7つの具体的な業界・業種と、逆に売却しにくい事業の特徴もあわせて紹介します。

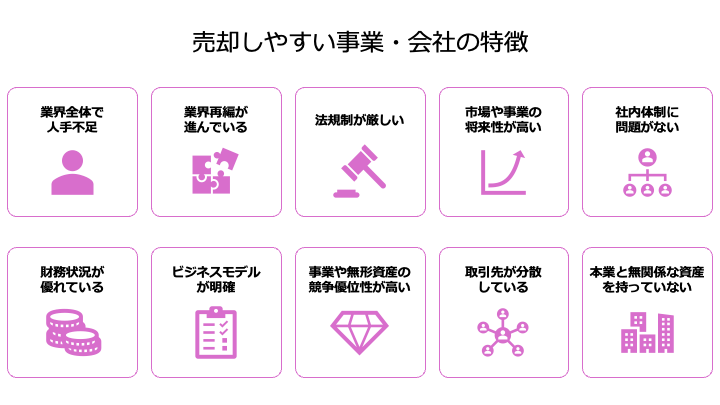

売却しやすい事業や会社には、買い手側の多様なニーズに応える共通の特徴が存在します。

以下では、売却しやすい事業や会社に共通する10個の特徴をくわしく解説します。

慢性的な人手不足に悩む業界では、優秀な人材の確保そのものがM&Aの最大の目的となります。

IT業界のエンジニア、建設業界の有資格者、運送業界のドライバーなど、特定の専門人材が定着している会社は、それ自体が希少価値の高い「人的資産」として評価されます。

買い手企業は、自社でゼロから人材を育成・採用する時間とコストを大幅に削減できるため、人材の獲得を目的としたM&Aに積極的です。

そのため、優秀な人材を抱えていると、有利な条件で事業を売却しやすくなります。

食品卸や物流、調剤薬局などのように、業界内で大規模な再編が活発化している分野は、M&Aで高値がつきやすい傾向にあります。

大手企業が市場シェア拡大や経営基盤強化を目指して積極的にM&Aを行うため、買い手企業が多数存在する「売り手市場」が形成されます。

これにより、売り手は複数の買い手候補から提示された条件を比較検討でき、より有利な条件で売却を実現できる可能性が高まります。

法規制が厳しく、新規参入が難しい業界もM&Aのニーズが高い分野です。

特定の許認可やライセンス、資格が必要な事業は、買い手が新規に事業を立ち上げるよりも既存の会社を買収する方が効率的であるため、高い評価が得られます。

規制が参入障壁となり、既存事業者の希少価値を高めているといえるでしょう。

買い手は、M&Aを通じて自社の事業成長を目指します。

そのため、買収後に売上や利益の増加が期待できる事業は、常に注目を集めます。

安定した業績と明確な成長計画を持つ「優良企業」には、買い手の関心が集中するため、売却しやすいと言えます。

財務・労務管理が適切に行われ、社内体制が健全な会社は、買い手にとって大きな魅力となります。

簿外負債や未払い残業代、訴訟リスクといった隠れた問題がないことは、買収後に想定外の事態で業績目標を達成できなくなるリスクが低いことを意味するため、買い手がつきやすいです。

継続的に利益を創出している、借入金が少ない、債務超過ではないなど、健全な財務状況は企業価値を直接的に高める要因となります。

買い手は、投資した資金を将来的な事業利益で回収することを期待します。

そのため、安定した収益性を有する事業は、投資回収のリスクが低いと判断され、事業・会社売却の交渉を有利に進めることができます。

誰に、何を、どのように提供しているかが明確なビジネスモデルを持つ会社は、買い手がM&A後のシナジー効果を具体的にイメージしやすくなります。

そのため、多角化しすぎた事業よりも、特定の得意分野に経営資源を集中させ、強みを確立している会社の方が、買い手にとって魅力的に映る傾向があります。

企業の価値は、有形資産(建物、機械など)だけでなく、無形資産(知的財産権、ブランド、顧客リスト、ノウハウなど)によっても大きく左右されます。

特定の技術ノウハウや、強力なブランド力、特定の市場で培った顧客基盤や販売網といった無形資産は、他社が容易に真似できない競争優位性となる傾向があります。

そのため、売却しやすい(買い手が見つかりやすい)だけでなく、企業価値の評価においてプラスの要素として考慮され、有利な条件で売却できる可能性も高まります。

特定の取引先一社への売上依存度が高い会社は、その取引が中止された場合に業績が大きく悪化するリスク高いため、評価が低くなりがちです。

反対に、複数の取引先と安定した関係を築いている会社は、経営リスクが分散されていると見なされ、売却交渉が成立しやすいです。

買い手から見て、経営活動に直接関係のない不動産や遊休資産は、不必要に買収価格を上げる要因であることに加えて、資金繰りや生産性を悪化させる要因となり得ます。

特に不動産に関しては価格の急落を招くリスクがあるため、事業に用いるものでない限り、買い手からマイナス評価を受けることが多いです。

本業と無関係な資産に関しては、売却しておいた方がM&Aを成立させやすくなります。

事業に必要な資産に経営資源を集中させていれば、買い手にとっての買収負担や買収後のリスクが低くなるため、売却しやすくなります。

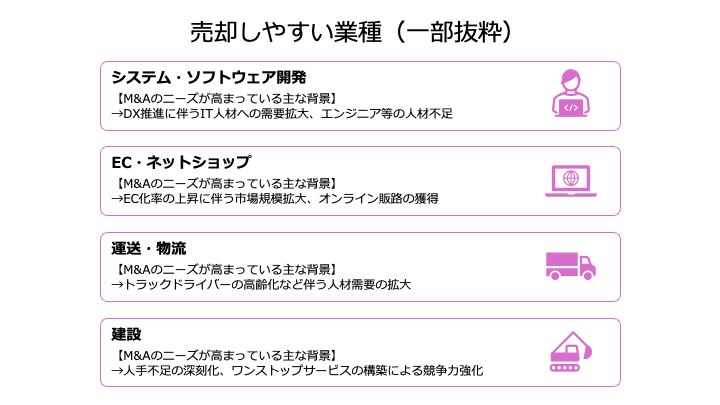

業種別に見ると、買収ニーズがある分野とそうでない分野に差が出ている傾向にあります。

この章では、事業や会社の買収ニーズがある(≒売却しやすい)業界・業種を7例取り上げ、概要とニーズがある理由を解説します。

主に、企業の業務効率化や顧客サービス向上のためのシステムやソフトウェアなどを開発する会社が該当します。

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が加速する一方で、IT技術者やエンジニアは慢性的に不足しています(注)。

買い手は、自社で人材を育成するよりも、M&Aによって優秀な人材と最新技術を確保する方が効率的だと考えます。

特に、DX化への対応が急務となる中、自社開発よりも「時間を買う」戦略として、この業界の買収ニーズは極めて高い状態が続いています。

注:DX 動向 2024 - 深刻化する DX を推進する人材不足と課題(独立行政法人 情報処理推進機構)

オンライン上で商品やサービスを販売する事業者が該当します。

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機にEC化率が急増し、市場規模は拡大を続けています(注)。

実店舗を持つ企業がオンライン販路を獲得するため、あるいは顧客基盤を拡大するために、EC事業を買収するケースが多く見られます。

EC事業のM&Aは異業種間で行われるケースが多く見られ、小規模なECサイトの売却も活発化しています。

注:令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書(経済産業省)

ユーザーがインターネットを通じて利用するサービス(動画投稿サービスやブログなど)や、スマートフォン用のアプリケーションを開発・提供する会社が該当します。

新規のWebサービスやアプリを開発するには、多大な時間とコスト、そして失敗リスクが伴います。

そのため、すでにユーザー基盤や収益モデルが確立している事業をM&Aで取得することで、迅速な事業展開とリスク軽減を図ろうとするケースが活発です。

また、買収によって自社の顧客に新たなサービスを提供したり、既存事業とのシナジー効果を創出したりする目的も多く見られます。

WebサイトやSNS、動画などを活用した広告・販促活動を支援する会社が該当します。

企業のデジタル広告への投資が増加している(注)影響もあり、専門性の高い人材や技術への需要が高まっています。

時代の変化に対応するため、大手広告代理店が技術を持つベンチャー企業を買収するなど、人材や技術獲得を目的としたM&Aが活発です。

AIやビッグデータを活用したマーケティング技術が競争優位性となるため、優れた技術を持つ会社は高値がつきやすい可能性があります。

注:2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析(電通デジタル)

物品の輸送、倉庫保管、配送などを担う会社が該当します。

EC市場の拡大により小口配送が増加(注1)する一方で、トラックドライバーの高齢化(注2)や燃料費高騰などの課題に直面しています(注3)。

こうした影響を受けて、M&Aによって安定した人材(ドライバー)を確保し、物流ネットワークの強化や輸送エリアの拡大を図ろうとする動きが活発です。

また、倉庫業や梱包業者といった関連業種を買収することで、保管から配送までの一貫したサービス提供が可能となり、競争力を高めることができます。

注1:令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書(経済産業省) 36ページ

注2:地域の経済2023 (補論) 物流業の人手不足問題(内閣府)

注3:「2024年問題」による物流費上昇の背景と物価に与える影響について(内閣府)

企業と求職者の間に入り、雇用を仲介する会社が該当します。

少子化による労働人口の減少に伴い、あらゆる業界で人材確保が喫緊の課題となっています。

買い手は、M&Aによって即戦力となる登録者や専門性の高い人材を確保します。

特に、特定の業界に特化した人材派遣会社は、その専門性自体が高い価値となり、安定的な収益が見込めるため買収ニーズが非常に高いです。

住宅、商業施設、インフラなどの建築や土木工事を請け負う会社が該当します。

働き方改革への対応や人手不足の深刻化、技術者・有資格者の高齢化が主な課題となっています(注)。

そこで、人材確保を目的に建設事業の買収を図る動きが活発となっています。

また、不動産会社や設備関連企業とのM&Aによって、企画・設計から施工、販売までを一貫して提供する「ワンストップサービス」を構築し、競争力を高める戦略も進んでいます。

買い手にとって魅力的な会社がある一方で、売却しにくい(買い手が見つかりにくい)、あるいは価値が低く評価されがちな事業や会社にも、以下のような特徴が存在します。

買い手は事業買収後、その事業から得られる利益で投資を回収しようとします。

継続的な赤字や債務超過は、この投資回収を困難にさせるため、買収ニーズは低くなります。

ただし、財務状況が思わしくない場合でも、特定の技術ノウハウや優秀な人材、独占的な顧客リストといった「無形資産」に大きな価値を見出す買い手も存在します。

こうしたケースでは、買い手が赤字事業をテコ入れして黒字化させる戦略(ターンアラウンド)によるシナジーを見込むため、事業や会社を売却しやすくなります。

多額の有利子負債は、買収後の資金繰りを悪化させる要因となります。

そのため、事業を売却しにくくなるか、売却額が低くなるおそれがあります。

特に、借入金の返済のために新たな借入を繰り返しているような自転車操業の状態は、買い手にとって大きなリスクと見なされ、M&Aの対象から外される要因となります。

デューデリジェンスの際に、粉飾決算や不明瞭な経理処理、未払い残業代といった簿外債務が発覚した場合、買収後に事業の続行が困難となるような問題が発生したり、業績が低下したりするリスクが高いと判断されるおそれがあります。

また、信用できない企業とみなされるリスクもあるため、円滑に売却できる可能性が低下します。

買い手は、M&Aによって事業の成長と発展を期待します。

たとえ現状の利益が出ていても、将来にわたって得られる利益が少なくなることが見込まれる場合、買収資金を回収できない可能性が高いことを意味します。

そのため、市場全体が縮小傾向にある事業や、将来性が見込めない事業は、売却しにくいと言えます。

事業や会社の売却をしやすくするには、可能な限り「売却しやすい会社の特徴」を満たし(改善し)、逆に「売却しにくい特徴」を解消することが不可欠です。

買い手が見つかりやすい事業は、優秀な人的資産や競争優位性の高い無形資産を保有し 、健全な財務状況と適切な社内体制が整っています。

人材やノウハウといった無形資産の価値を高めたり、財務状況を改善したりすることで、事業を売却しやすくできるでしょう。

特にIT・物流・建設など、人材確保が急務の業界はニーズが高いため、M&Aを積極的に検討することがおすすめです。

一方で、継続的な赤字・債務超過や多額の有利子負債は売却を難しくするため、これらの問題を解消する必要があります。

本記事の内容を踏まえて、事業や会社の売却準備を進めていただけますと幸いです。

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。