M&Aの人材確保・育成が難しい理由、必要な経験を会計士が解説

- 記事監修: 西田 綱一 (公認会計士)

買収を行う企業が増えていることや、事業承継の活発化などを理由に、M&A実務を担う人材の確保が活発化しています。M&A人材の確保が難しい理由や求められる知識・経験などを公認会計士がくわしく解説します。

上場企業の内、経営戦略の一環として買収を行う企業が増えています。

その背景の一つにあるのが、ビジネスのグローバル化です。

海外市場でのシェア獲得や海外での技術・サービス開発をM&Aの目的としています。

また買収を行う企業が増えている他の理由として、大企業がベンチャー企業より創出されたイノベーションをM&A等を通じて内部に取り込み、成長させればイノベーションの担い手となれることなども挙げられます。

特に中小・小規模事業者において、経営者の高齢化に伴う後継者不在の問題が経営上の課題として強く認識されている状況ですが、事業承継の一つの手段としてのM&Aの有効性に対する認識が日本でも広がっています。

また企業のイグジットとしての優劣は一般化できないものの、強大な資金や販売網を保有する大企業と重要なイノベーションの担い手であるベンチャー企業がM&Aにより協調できる環境が整備されれば、日本の国際競争力を押し上げる重要な課題の一つとなっている面があるので、M&A人材確保の動きが進んでいます。

M&Aに限らず、一般的に日本では実務経験を積ませて人材育成を行います。

日本ではM&Aの実務に関与できる機会がまだ少ないといえます。

日本におけるM&Aは事業会社が関与するものが大半を占めると見られますが、個別企業毎に見ると、1年間に実行されるM&Aの件数は決して多くないです。

特にクロスボーダーM&A、中でも海外買収を意味するIn-OutのM&Aの件数は、海外買収を検討する企業の数に比べれば少ないのが実情です。

M&Aで特に海外買収の実務に関与できる機会は、日本ではまだ少ないと言えるでしょう。

国内外あわせて年間数十件以上M&Aを行う企業や海外買収を1年間に複数回行う企業は、日本でもゼロではないとされています。

そういった企業のM&A実務担当者は、個人として相当の経験を積んでいるでしょう。

ただし、そういった企業の数自体は決して多くありません。

しっかりとM&Aを経験した人材の数は日本全体で不足しています。

企業にとっては、外部からの人材確保も難しい状況であると捉えるのが通常でしょう。

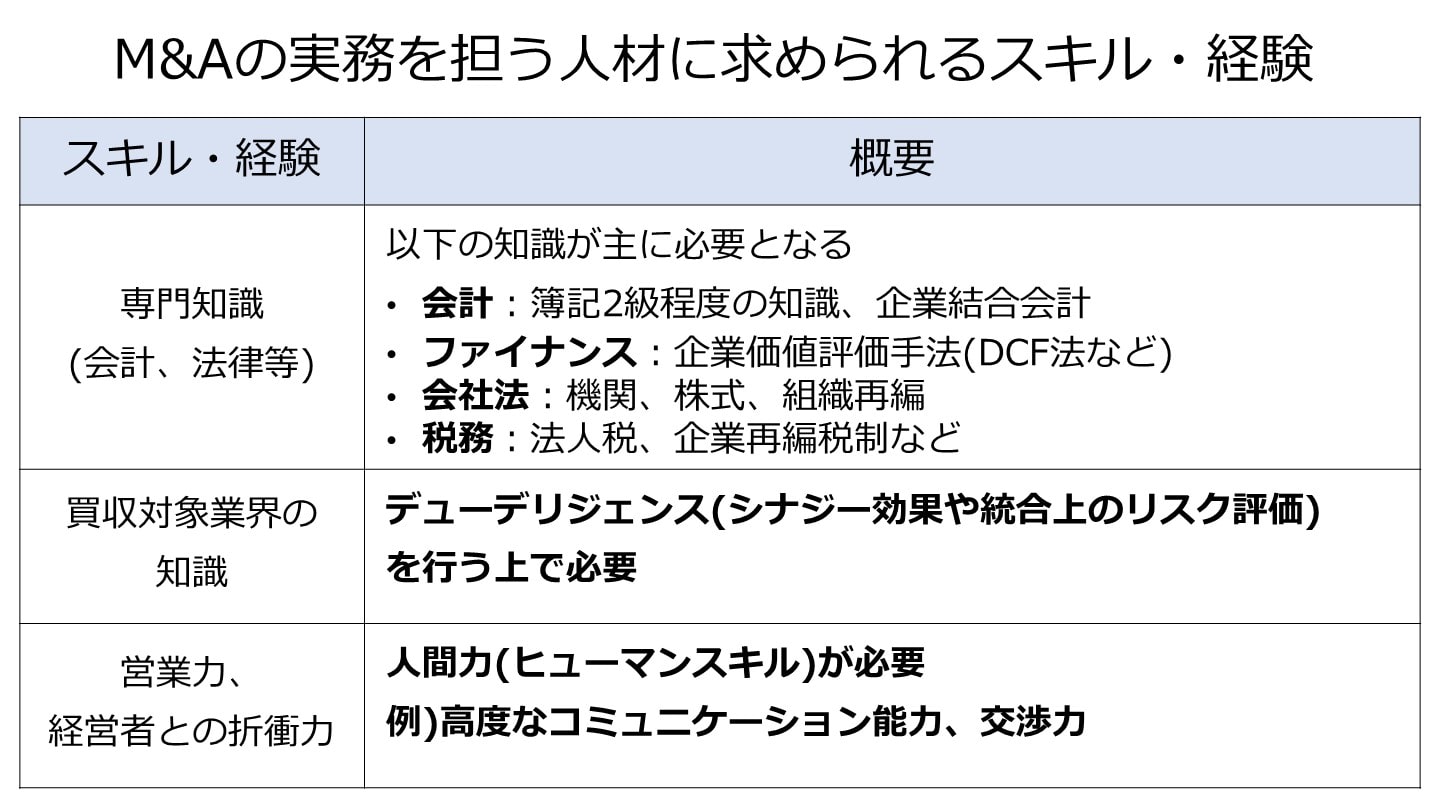

M&Aチームに参加するメンバーには、会計・コーポレートファイナンス・会社法・税務等、企業経営に関する幅広い知識が要求されます。

M&Aにおいて、会計は会計士、税務は税理士、ファイナンスはファイナンシャルアドバイザー、法務は弁護士が、それぞれ専門的なサービスを提供するケースが多いです。

しかし、全てを専門家に頼っていたのではタイムリーで正しい判断は難しい面があります。

少なくとも専門家によるアドバイスの内容が理解できる程度の専門知識は必須であると言えるでしょう。

具体的には、分野ごとに以下のような知識を身につけておくと良いでしょう。

まずは簿記2級程度知識の習得を目指しましょう。

企業結合会計についての知識があればなお良いです。

企業価値評価手法(DCF法・類似会社比較法・時価純資産法等)などについての知識があると良いでしょう。

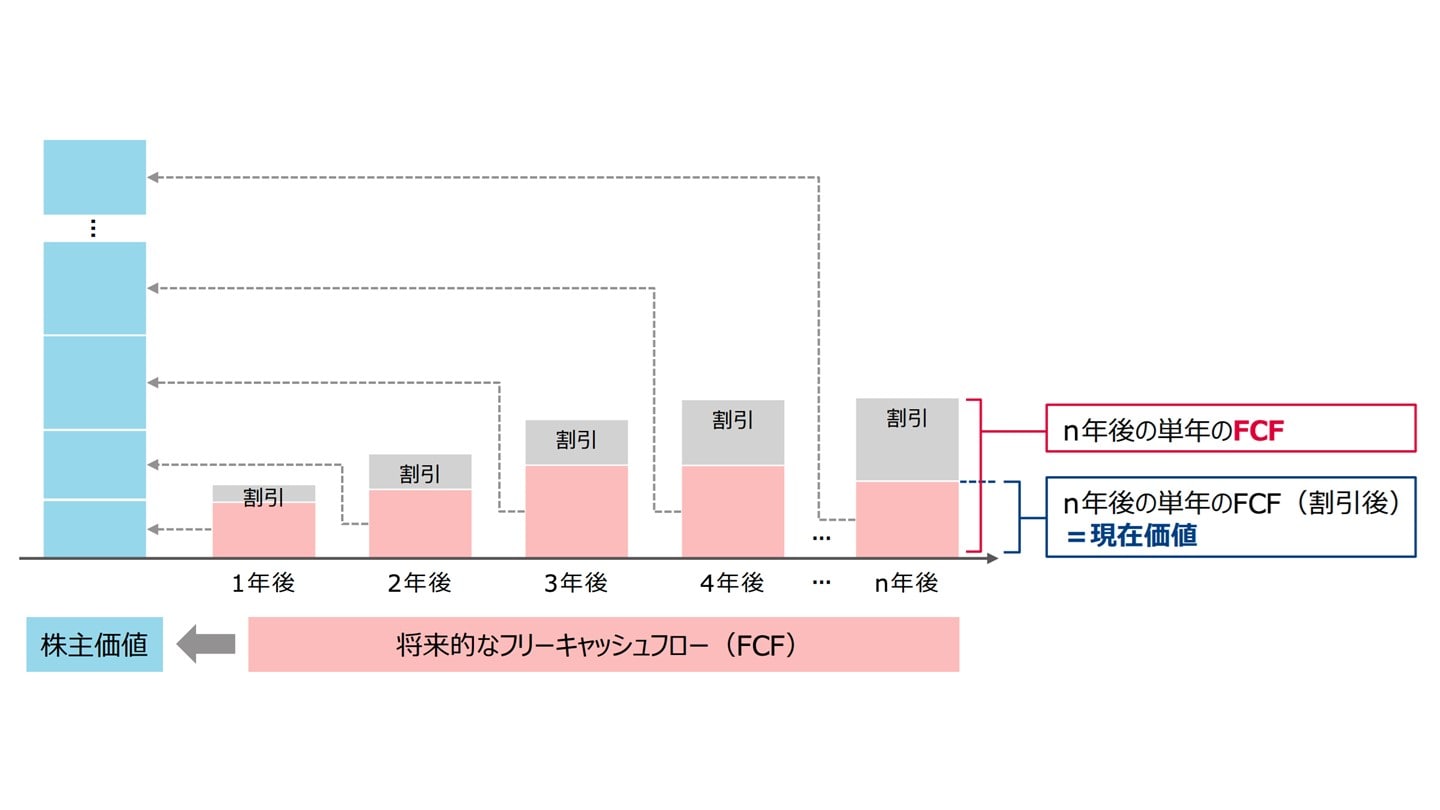

ここでも企業価値評価手法について、簡単にご紹介します。

・DCF法:今後のキャッシュフローを予測し、割引率で割り引いて株価を算定する方法。

出典:エクイティ・ファイナンスに関する基礎知識(経済産業省)

・類似会社比較法:同業他社の上場企業の企業価値から株価を算定する方法。

出典:エクイティ・ファイナンスに関する基礎知識(経済産業省)

・時価純資産法:全資産・負債を時価に修正したうえで、純資産を株主価値として算定する方法。

出典:エクイティ・ファイナンスに関する基礎知識(経済産業省)

会社法の基礎的な知識全般が役に立ちます。特に、機関・株式・組織再編に関する知識があると良いでしょう。

法人税の基礎的な知識と企業再編税制に関する理解が欲しいところです。

これらの他、独占禁止法・金融商品取引法・労働法・証券取引所規則等の知識があるとなお良いです。

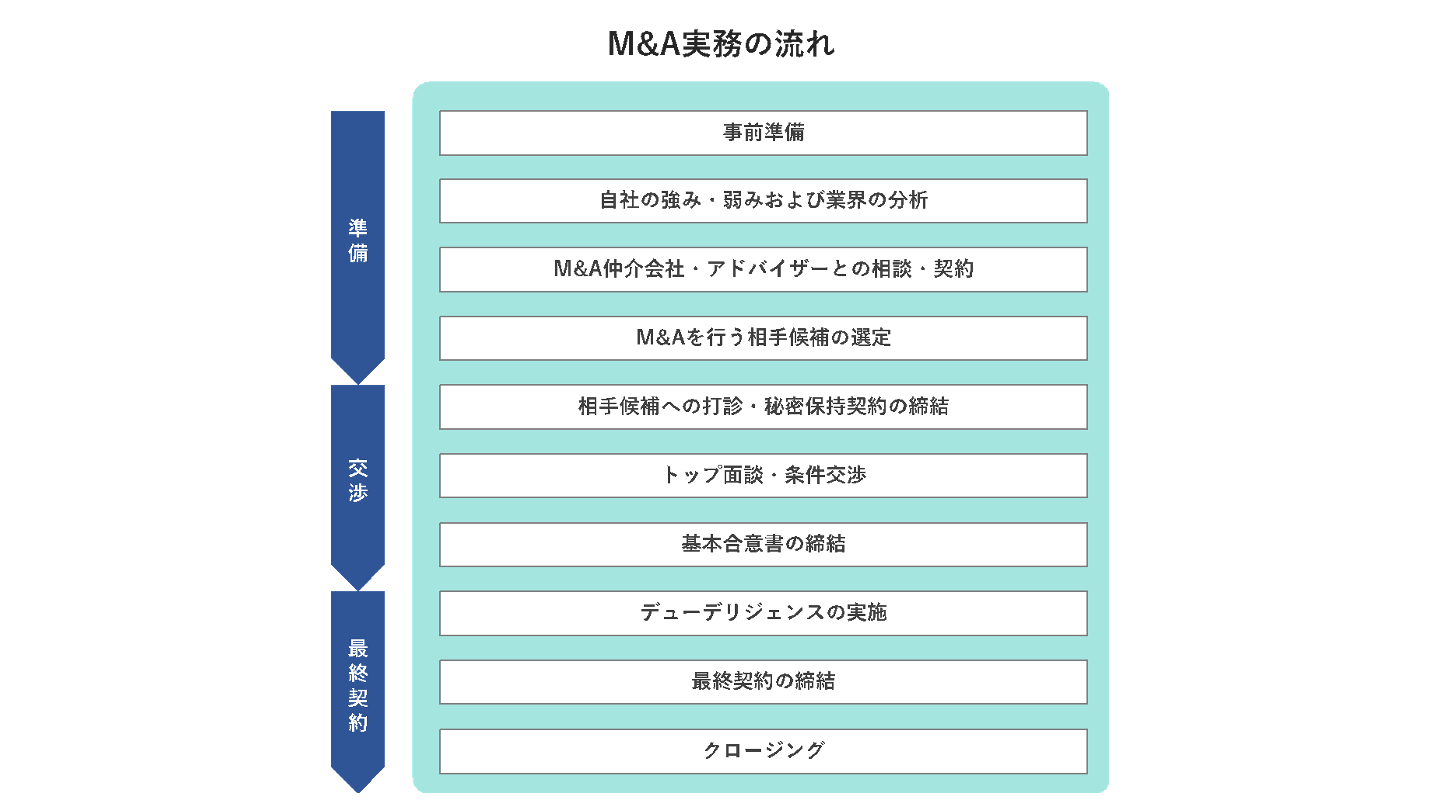

財務・法務などに関する専門的判断は、外部の専門家への委託が可能です。

しかし買収対象企業の事業性評価は、基本的に買い手企業自身で行わなければなりません。

買収対象企業の事業性評価のための業界に対する知識は重要です。

買収対象企業の事業性評価についても、経営コンサルタントへのビジネスデューデリジェンスなどで委託も可能ではあります。

デューデリジェンス(Due Diligence)は、M&A対象企業である売り手における各種のリスク等を精査するため、主に買い手が専門家等に依頼して実施する調査です。

そして、ビジネスデューデリジェンスはビジネスモデル等に関するデューデリジェンスです。

ただし、買い手企業とのシナジー効果や統合上のリスクの評価は、本来買い手企業自身で行うべきです。

この評価は買収の意思決定に大きな影響を与えるからです。

買収対象事業を目利きできる経験豊富なスタッフ(通常は事業企画担当)のプロジェクトメンバーへのアサインが重要です。

M&Aでは人間力(ヒューマンスキル)が最も重要なスキルであると言っても過言ではありません。

具体的には、高度なコミュニケーション能力・交渉力などが求められます。

M&Aにおいて、モチベーション低下・人材同士の対立・人材流出は大きな課題です。

こういった問題を避けるため、M&Aの取引実行後は、速やかに買い手企業内及びM&A対象企業内での説明を行う必要があります。

説明内容について、買い手企業内及びM&A対象企業内とで相違があってはいけないので、事前によくすり合わせを行う必要があります。

また、買い手企業および被買収企業が双方の理解を深めるための継続的なコミュニケーションプランの用意も重要です。

例えば、買い手企業の経営陣と被買収企業の幹部社員との懇親会の開催、買い手企業から派遣された役員と被買収企業のプロパー社員との個別面談、買い手企業の社内イベントへの被買収企業の従業員の参加等、コミュニケーションのための政策の意識的な用意が重要です。

また人材流出を避けるために、買い手企業が売り手にキーマン条項の規定を求めるケースがあります。

キーマン条項とは、M&A対象企業の特定の役員・従業員がM&Aの取引実行後も継続してM&A対象会社にて従事する意思の確認を、買い手の前提条件とする条項です。

ただし売り手は、特定の役員・従業員の意思によりM&Aの成立が左右されてしまうので、難色を示すケースが多いです。

買い手としては特定の役員・従業員の全員からの同意取り付けに固執せずに、ある程度妥協する姿勢も必要でしょう。

M&Aの取引実行後に、M&A対象企業内の経営が順調に行くかどうかは、M&A対象企業の従業員のモチベーションにかかっている部分が大きいです。

M&A対象企業の従業員の不安を解消し、買い手企業とビジョンを共有化してモチベーションをアップさせるには買い手企業から派遣された経営幹部と被買収企業の従業員との密接なコミュニケーションが重要です。

1年以内に買収の成果を象徴する成功体験を生み出せれば、良いと言えるでしょう。

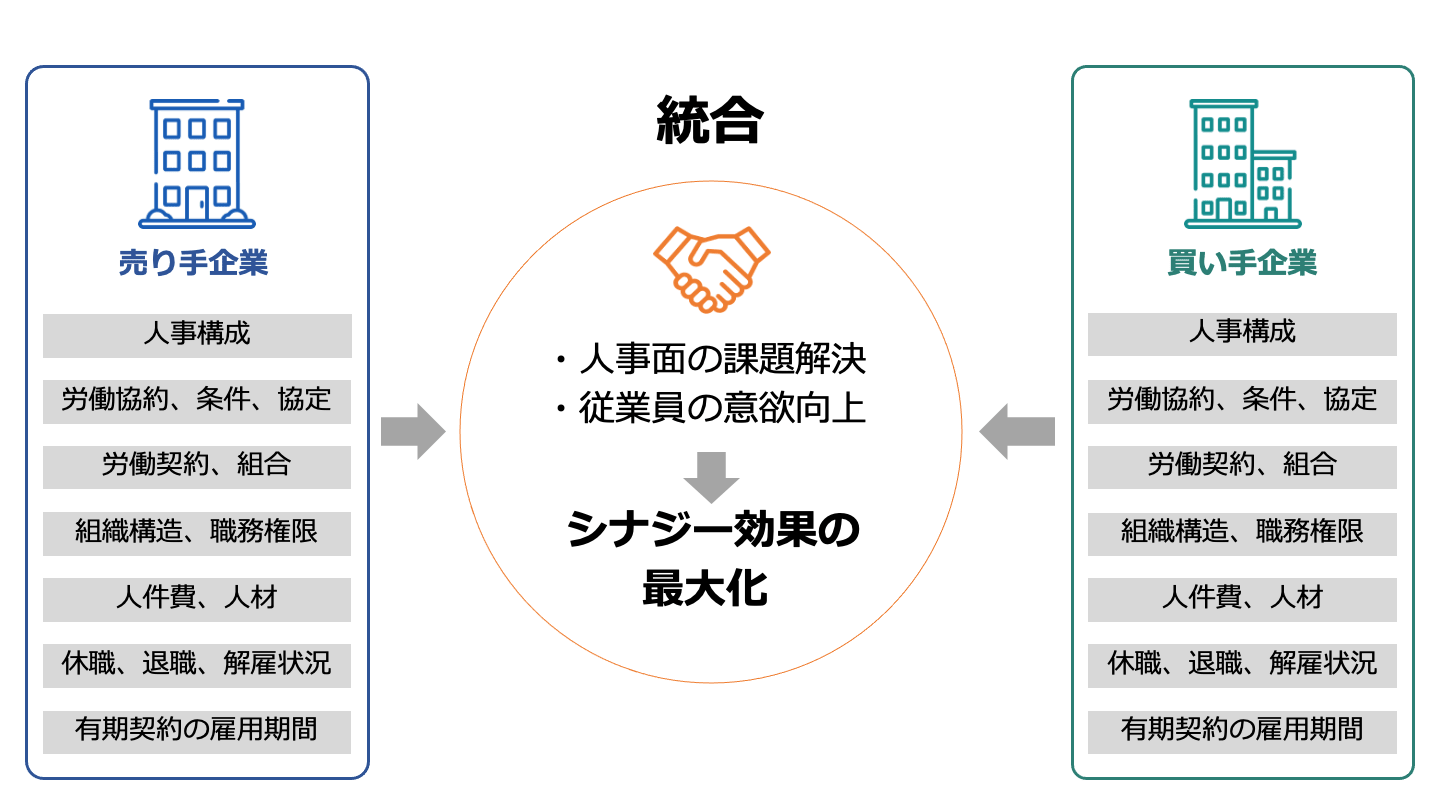

人事デューデリジェンスとは人事面のデューデリジェンスを指します。

具体的には人事構成・労働組合の有無・労働関連法案の順守状況の確認等です。

また、PMI(Post-Merger Integration)は、M&Aの取引実行後の一定期間内に行う経営統合作業です。

人事PMIは人事面のPMIを指します。

具体的には、組織・人員配置の変更や人事制度の統合等です。

人事関連の事象が予期せぬ問題を引き起こし、モチベーション低下・人材同士の対立・人材流出に繋がるケースも想定されるため、これらの対策を徹底し、問題を避けるために慎重な対応が必要です。

ここまでM&Aの人材について説明しました。

M&Aの人材へのニーズ増加の背景や不足している理由を解説し、求められる能力や経験について明示したため、具体的にイメージできた方もいらっしゃるでしょう。

M&A実務に関わりたい方は、必要とされる経験や能力について把握いただければと思います。

(執筆者:公認会計士 西田綱一 慶應義塾大学経済学部卒業。公認会計士試験合格後、一般企業で経理関連業務を行い、公認会計士登録を行う。その後、都内大手監査法人に入所し会計監査などに従事。これまでの経験を活かし、現在は独立している。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aマッチングサイト「M&Aサクシード」にご相談ください。M&Aサクシードが選ばれる4つの特徴をご紹介いたします。

M&Aサクシードが選ばれる4つの特徴

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

M&Aマッチングサイトだから、スピード感のあるM&Aを実現しています。同業種、同エリアのマッチングはもちろん、異業種やエリアの違う成約も。

さらに、知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで担当いたします。まずはご登録ください。