水産加工・卸業界では、事業の存続・成長を目的としたM&Aが活発です。M&Aでは、人手不足の解消などのメリットを得られます。水産加工・卸会社によるM&A・売却の価格相場や最新事例、動向を徹底解説します。(中小企業診断士 鈴木裕太 監修)

はじめに、水産加工・卸事業の定義や業界の現状・市場規模、課題を解説します。

水産とは、海や川、湖、沼などの水中から獲れる産物や魚介、海藻などを意味します。[1]

つまり、水産加工とは「水産物を原料とする食料品や飼肥料、医薬品などを製造するために、魚介類などを加工すること」です。[2]

また、生産者と消費者の間に立って、水産物の受託や買い付け、集荷、分荷などの業務を行うことを「水産卸売」と呼びます。[3]

日本標準産業分類においては、「水産食料品製造業」や「農畜産物・水産物卸売業」が水産加工・卸売業に当てはまるでしょう。[4]

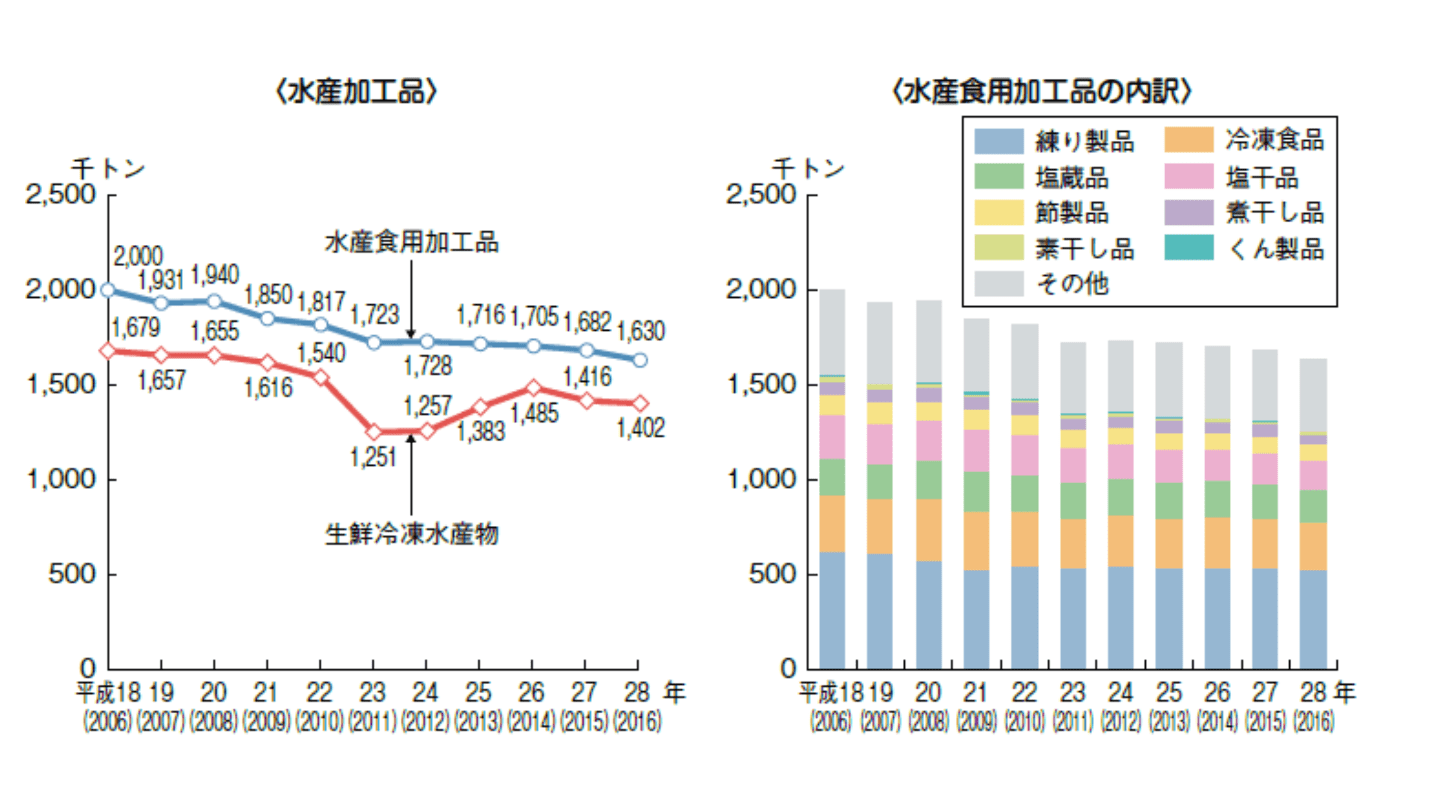

水産庁によると、2016年における水産食用加工品(練り製品や冷凍食品、塩蔵品等)の生産量は163万トンであり、前年から5万トン(3%)減少しました。[5]

2006年には200万トンあった生産量は、その後緩やかに減少している傾向があります。[5]

水産加工業の出荷額は、2010年〜2014年の間は3兆円〜3.1兆円の水準で推移していましたが、2015年に3.5兆円を超えました。[5]

水産加工業の従業者数は、2003年には23万人いましたが、2013年には18.8万人まで減少しました。[5]

以上より、出荷額はやや増加したものの、業界全体の市場規模は横ばい〜減少傾向にあると言えます。

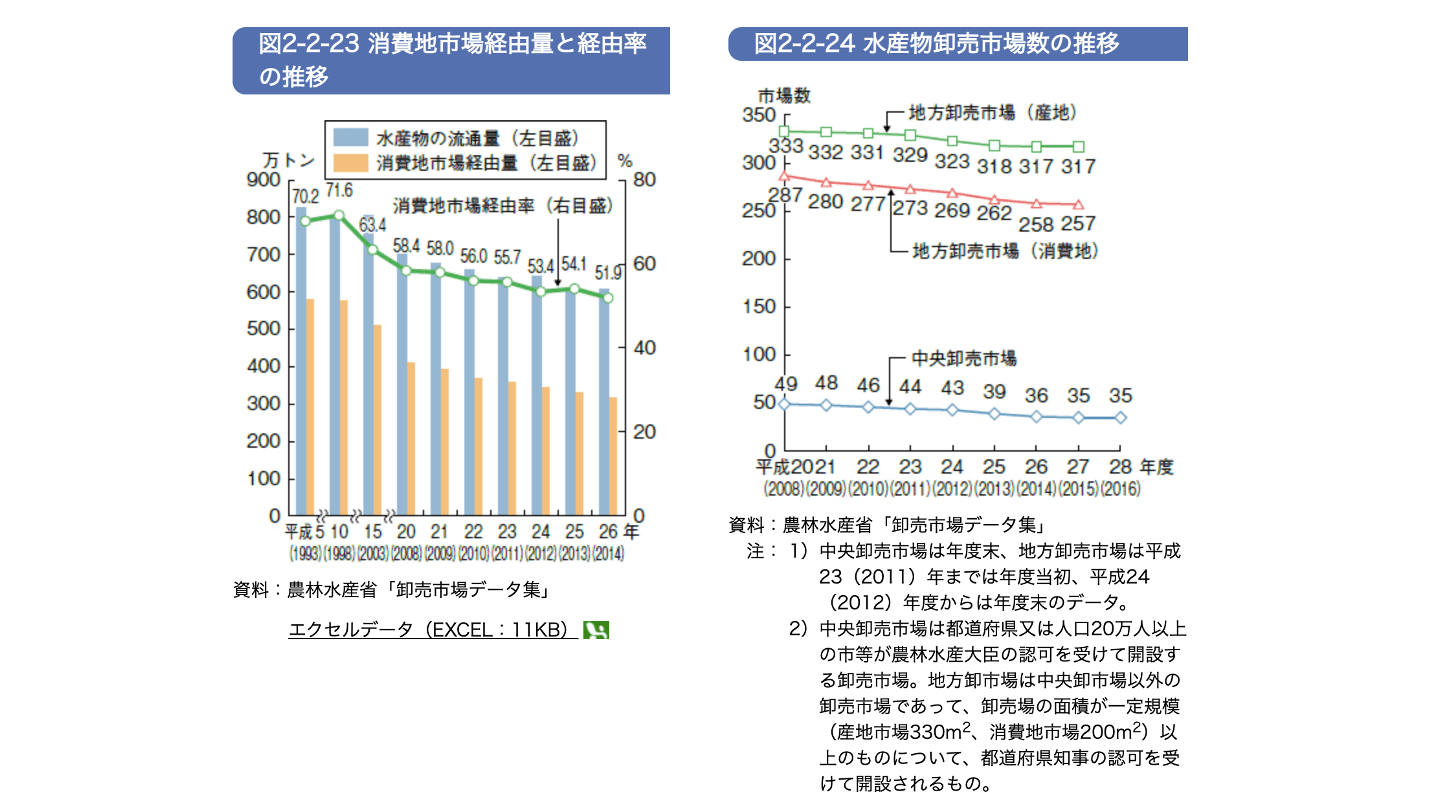

同じく水産庁のデータによると、消費地市場を経由して流通された水産物の量は、20年前と比べて約5割の水準まで減少しました。

また、水産物卸売市場の数に関しても、産地卸売市場と消費地卸売市場共に減少しています。[5]

以上より、水産加工業と同様に、水産卸売業の市場規模も縮小傾向と考えられます。

水産加工業界では、以下の3点が課題となっています。[5]

一方で水産卸売業界では、以下の3点が課題となっています。[5]

[1] 水産とは(コトバンク)

[2] 水産加工とは(コトバンク)

[3] 卸売事業(中央魚類)

[4] 日本標準産業分類(総務省)

[5] (6)水産物の流通・加工の動向(水産庁)

次に、水産加工・卸業界で近年行われたM&A・売却事例を12例紹介します。

事例では、M&Aを行った目的や手法がわかります。

水産加工・卸会社のM&A・売却に対する理解を深めたい方は参考にしてください。

Sai Gon Food Joint Stock Company(サイゴンフード):主に日本向け水産加工品の製造・販売事業を運営[6]

マルハニチロ:水産物の輸出入・加工・販売事業、冷凍食品やレトルト食品等の製造・加工・販売事業などを運営[7]

譲り受け企業:新たな水産加工拠点の確保、加工食品の開発・製造・販売プラットフォームを獲得すること

マリンアクセス:水産品(主にマグロ)の加工・販売事業、冷凍品の保管事業を運営[8]

先ほど紹介したマルハニチロ

譲渡企業:事業拡大に向けた戦略の実現、商品ラインナップの充実、得意先様へのさらなるサービス提供[9]

譲り受け企業:マグロ事業のさらなる拡充を実現し、得意先様へのさらなるサービス提供

HI YR AS:横浜冷凍の連結子会社として、グループ全体でトラウト及びサーモンの養殖・加工事業を運営

Hofseth International AS:ノルウェーで水産加工業を展開

譲渡企業(親会社):日本国内およびアセアン地域におけるノルウェーサーモン事業の拡大

大都魚類:水産物の卸売業、加工・販売業を展開

先ほど取り上げたマルハニチロ

譲渡企業:国内外における水産物の安定的な調達、潜在的な顧客ニーズに応えた取扱商品の多様化、加工水産食品の拡充、国内外の販売網・流通網の拡大・多様化の実現、ITシステム投資の一層の拡充、人材育成

譲り受け企業:グループ水産物サプライチェーンの再構築、両社の経営資源・ノウハウの相互活用の最大化、意思決定の迅速化、人材配置の最適化

マルセ秋山商店:宮城県石巻市で水産加工事業を運営していた会社

ハイブリッドラボ:ラックランドの子会社として、食品加工製造ラインの研究・開発・設計・製造事業などを運営

譲り受け企業:事業規模の拡大、グループ全体でのシナジー効果創出

PACIFIC SORBY:シンガポールにおいて、冷凍水産品(カニやロブスター等)の加工・卸売業を展開。ホテルとの安定した取引等が強み。[16]

ヨシムラ・フード・ホールディングス:グループ全体で食品の製造や販売事業を展開[17]

譲り受け企業:生産体制の構築、さらなる業績拡大、自社の子会社との協業

ヤマニ野口水産:北海道で漁獲された新鮮な海産物を使った、燻製・珍味などを製造する事業を展開

先ほど取り上げたヨシムラ・フード・ホールディングス

譲渡企業(親会社):事業のさらなる成長

譲り受け企業:高品質な商品の販売による収益拡大

森養魚場:鮎養殖事業、水産加工品の製造・販売事業を展開。全国トップクラスの規模と設備力、優れた鮎養殖の技術が強み。

先ほど取り上げたヨシムラ・フード・ホールディングス

譲渡企業:先代経営者の高齢化にともなう事業承継

譲り受け企業:両社のさらなる成長、優れた鮎養殖技術の発展、養殖管理の効率化

Golden Ocean Seafood(S) Pte Ltd(GOS社):シンガポールにおいて、主に業務用水産品(ロブスターなど)をホテル・レストラン等に販売する事業を展開[20]

トーホー:業務用食品卸売事業や食品スーパー事業などをグループ全体で展開[21]

譲り受け企業:グループ全体における取扱い商品の充実、販路拡大

クロシオ水産:高知県宿毛湾で真鯛やカンパチ、ヒラマサなどの養殖事業を展開[22]

極洋:水産物の養殖や加工、販売、物流などの事業を展開[23]

譲り受け企業:調達力の多様化、安定供給の維持・拡大

本田水産:宮城県石巻市を拠点とする水産加工業を展開。牡蠣・鯖を原料とする付加価値の高い商品が強み。

バローホールディングス:スーパーマーケット事業やドラッグストア事業、ホームセンター事業の運営

譲り受け企業:調達環境の変化への対応、水産物の調達・加工体制の強化、商品力向上、店舗の収益改善

フィリピンにある水産加工会社

外食産業の投資会社

譲渡企業:単体での経営が困難と感じており、他社の力を借りて事業を成長させたいと考えたため

譲り受け企業:フィリピンを始めとした海外市場への進出を図るため

[6] Sai Gon Food Joint Stock Company の株式の取得に関するお知らせ(マルハニチロ)

[7] 会社概要(マルハニチロ)

[8] マグロ加工会社の株式取得について(マルハニチロ)

[9] マリンアクセスの株式譲渡について(日本アクセス)

[10] 連結子会社の異動に関するお知らせ(横浜冷凍)

[11] 2021年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (横浜冷凍)

[12] 大都魚類に対する公開買付けの開始に関するお知らせ(マルハニチロ)

[13] 大都魚類に対する公開買付けの結果に関するお知らせ(マルハニチロ)

[14] 有価証券報告書 第77期(マルハニチロ)

[15] 当社新設子会社による工場用不動産の譲受け及び事業の本格的開始に関するお知らせ(ラックランド)

[16] PACIFIC SORBY PTE. LTD.の株式取得に関するお知らせ(ヨシムラ・フード・ホールディングス)

[17] グループ企業一覧(ヨシムラ・フード・ホールディングス)

[18] ヤマニ野口水産の株式取得に関するお知らせ(ヨシムラ・フード・ホールディングス)

[19] 森養魚場の株式取得に関するお知らせ(ヨシムラ・フード・ホールディングス)

[20] Golden Ocean Seafood (S) Pte Ltd の株式取得に関するお知らせ(トーホー)

[21] 会社概要(トーホー)

[22] クロシオ水産に資本参加することについて(極洋)

[23] 会社案内(極洋)

[24] 本田水産の株式取得に関するお知らせ(バローホールディングス)

前章では、水産加工・卸会社によるM&A・売却の事例を紹介しました。

先ほど取り上げた事例から、近年の水産加工・卸業界におけるM&Aには以下2つの特徴があると言えます。

以下では、それぞれをくわしく解説します。

前章で見た通り、大手の水産加工会社と海外企業とのM&Aが活発です。

国内水産加工・卸業界が縮小傾向であることが、クロスボーダーM&Aの活発化に寄与していると考えられます。

漁獲量の減少などの変化に対応する手段として、経済成長が著しく、今後の市場拡大が期待できる海外市場に進出することは有効な戦略と言えるでしょう。

中小規模の水産加工・卸会社の中には、大手企業への会社・事業売却を図るところも少なくありません。

業界全体が縮小傾向にあるため、資金力や事業規模が小さい中小の水産加工・卸会社にとって、業績を存続・成長させることは簡単ではありません。

最悪のケースとして、事業が順調にいかず、赤字経営の状態に陥っていたり、倒産してしまったりする会社は少なくありません。

そこで、事業の生き残りやさらなる成長を実現する目的で、豊富に経営資源を有する大手企業とM&Aを行う中小水産加工会社が多いと考えられます。

水産加工・卸会社は、さまざまな理由からM&Aを行います。

この章では、水産加工・卸会社がM&Aを行う理由(得られるメリット)を、売り手企業と買い手企業それぞれの視点で解説します。

売り手側は、下記に挙げた4つのメリットを得る目的で、水産加工・卸会社の売却を行います。

以下では、それぞれのメリットをくわしく解説します。

帝国データバンクの調査によると、製造業では53.7%、卸売業では59.1%の企業が後継者不在[25]の状況とのことです。

このデータから、全国にある水産加工・卸会社のうち、約半数かそれ以上の企業は後継者不足を原因に、廃業するリスクがあると言えます。

後継者不足を理由に廃業すると、これまで培ってきた技術やノウハウ、ブランドを失うことになります。

また、商品を購入してくれる顧客や取引先、従業員にも迷惑がかかる可能性があります。

そこで水産加工・卸会社の中には、後継者不在の問題を解決する目的で、M&Aによる事業承継を実施するところがあります。

M&Aを行えば、後継者不足の状況でも事業承継を実施し、廃業の事態を回避できます。

また、親族内承継や従業員承継と異なり、基本的には後継者教育に時間や労力を割かずにリタイアできます。

何度もお伝えしていますが、水産加工・卸業界の経営環境は厳しいものとなっています。

そのため、経営の先行きに不安を抱えている会社が、不安解消や事業の存続・成長を図る目的でM&Aを行うケースも少なくありません。

M&Aによって会社や事業を売却すれば、経営状況が悪化する前に会社経営からリタイアできます。

経営状況の悪化によって倒産したり、経営者個人で債務の返済を行ったりする事態を回避できるでしょう。

資本力やブランド力がある大手企業の傘下入りを果たせば、安定的に収益を得られるようになる可能性があります。

また、大手企業が有するブランド力を駆使したり、人員確保や設備投資等に多くの資金を投じたりすることで、自社のみでは成し遂げられないほどの事業の成長も期待できます。

会社や事業の売却によって、売却利益を獲得できます。

獲得した売却利益は、リタイア後の生活資金や新しい事業の立ち上げ資金などとして活用できます。

また、廃業と比較した場合、廃業にかかる費用を支出せずに済むため、手元により多くのキャッシュを残せる可能性が高いでしょう。

M&Aによって会社や事業を売却すると、水産加工・卸事業に費やしていた時間やリソースに空きができます。

そのため、空きが生じたリソースを使って、新しい事業を始めることが可能です。

今後の成長が見込める市場に新規参入することで、M&A前よりも会社を成長させやすくなる可能性があります。

また、売却によって獲得した現金を投入することで、事業を短期間で大きく成長させることができる可能性もあるでしょう。

買い手側は、下記に挙げた3つのメリットを得る目的で、水産加工・卸会社の買収を行います。

以下では、それぞれのメリットをくわしく解説します。

水産加工・卸会社が同業種の会社を買収すれば、事業を行うエリア(商圏)や生産量を拡大したり、新たな営業所や顧客を獲得したりできます。

その結果、M&A前と比べて水産加工・卸事業の収益を増やせる可能性があります。

また、売り手企業から優れたノウハウや技術、人材を獲得することで、単独ではなし得ないほどの事業拡大を期待できます。

前述したとおり、大手の水産加工・卸会社を中心に、海外市場への進出がM&Aの目的となるケースも多いです。

海外にある企業とM&Aを行えば、その国・地域で水産加工・卸事業を行えるようになります。

すでに現地で人気の商品やブランドを有している企業を買収すれば、海外市場への進出にかける時間や労力、コストの削減につながる可能性があります。

また、日本と海外諸国では法律や商習慣が異なります。

違いを知らずに事業を行うと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、商品が全然売れずに撤退に追い込まれたりする可能性があります。

一方で、現地の法律や商習慣を熟知している現地企業とM&Aを行えば、自力で海外進出する場合と比べて、事業が失敗するリスクを軽減できると考えられます。

異業種の企業が水産加工・卸会社を買収すれば、水産加工・卸業界に新規参入できます。

一から水産加工・卸業界に参入する場合、水産物の加工等に必要な工場や設備等を購入する必要があります。

また、事業を軌道に乗せるには、一から顧客開拓や販売促進活動、営業などを行う必要があります。

そのため、事業が軌道に乗るまでに、多大な時間や労力、コストがかかる可能性があります。

一方で、すでに事業が軌道に乗っている企業を買収すれば、顧客や設備等が全て揃った状態で事業に参入できます。

そのため、自力で新規参入する場合と比べて、低リスク・少ない時間で事業が軌道に乗る可能性が高いと言えます。

この章では、水産加工・卸会社の一般的な売却価格の相場や、売却額を左右する要素、企業価値評価の手法を紹介します。

売却価格の相場や企業価値評価の手法を知っておくことで、「安値で会社を買い叩かれる事態」や「高い金額で買収することで損失を被る事態」を回避しやすくなります。

また、売却価格を左右する要素を理解すると、より高い値段で水産加工・卸会社を売却できる可能性が高まるでしょう。

中小企業庁が公開している事業承継マニュアルでは、一般的な中小企業によるM&Aでは「時価純資産にのれん代(年間利益に一定年数分を乗じたもの)を加味した評価方法」をもとに企業価値を算出するケースが多いと言及されています。[26]

したがって、水産加工・卸会社のM&Aでは、「時価純資産 + 営業利益 ×2〜5年分」を売却価格の相場として考えることができます。

たとえば時価純資産が4,000万円、営業利益(3年平均)が1,500万円の水産加工・卸会社は、以下のとおり売却価格の相場を算出できます。

上記の計算式で算出する金額は、あくまで売却価格の目安に過ぎません。

実際には、相場よりも安い(または高い)金額で水産加工・卸会社を売却するケースも少なくありません。

相場と大きく異なる金額でM&Aが成約する理由は、売却価格が様々な要素によって左右されるためです。

たとえば工場内の設備が古いケースや、業績が衰退傾向にあるケースなどでは、相場以下の金額でM&Aが成立する可能性が高いです。

一方で、売り手企業が人気のある商品や高い技術力を有していたり、買い手企業が売り手企業とのM&Aに対して高いシナジー効果を期待していたりするケースでは、相場以上の金額で売却できる可能性があります。

水産加工・卸会社の売却価格を「高くする要因」と「安くする要因」をそれぞれ下記にまとめましたので、参考にしてください。

実際に水産加工・卸会社を売却する際には、企業価値を評価した上で、その金額を基準に買い手との間で最終的な売却額を決定することが一般的です。

企業価値評価の方法は、「インカムアプローチ」、「コストアプローチ」、「マーケットアプローチ」の3種類に大別されます。

それぞれの概要は以下のとおりです。

インカムアプローチは、評価対象の企業における将来的な収益力をベースに、企業価値を評価する方法です。

具体的な手法に、DCF法や配当還元法などがあります。

将来の収益性や評価対象企業に特有の価値などを反映できる点がメリットです。

一方で、売り手企業の恣意性を排除できない点や、清算会社の評価には適さない点などがデメリットです。

コストアプローチは、評価対象会社の純資産をベースに、企業価値を評価する方法です。

具体的な手法に、簿価純資産法や時価純資産法などがあります。

比較的簡単に企業価値を評価できる点や、帳簿を用いることによる客観性の高さがメリットです。

一方で、売り手企業の収益性を評価に加味できない点や市場の状況を反映しない点、帳簿の誤りに評価結果が左右される点がデメリットとなります。

マーケットアプローチは、評価対象会社と類似する上場企業や類似した過去の取引などをベースに、企業価値を評価する方法です。

具体的な手法に、類似会社比較法や類似取引比較法などがあります。

市場をベースとすることによる客観性の高さがメリットです。

一方で、売り手企業における個別の価値を評価に加味しない点や、類似する取引や企業がない場合に活用できない点がデメリットです。

水産加工・卸会社のM&A・売却では、主に「株式譲渡」と「事業譲渡」のスキーム(手法)が活用されます。

この章では、各手法の概要や用いる場面、メリット・デメリットを紹介します。

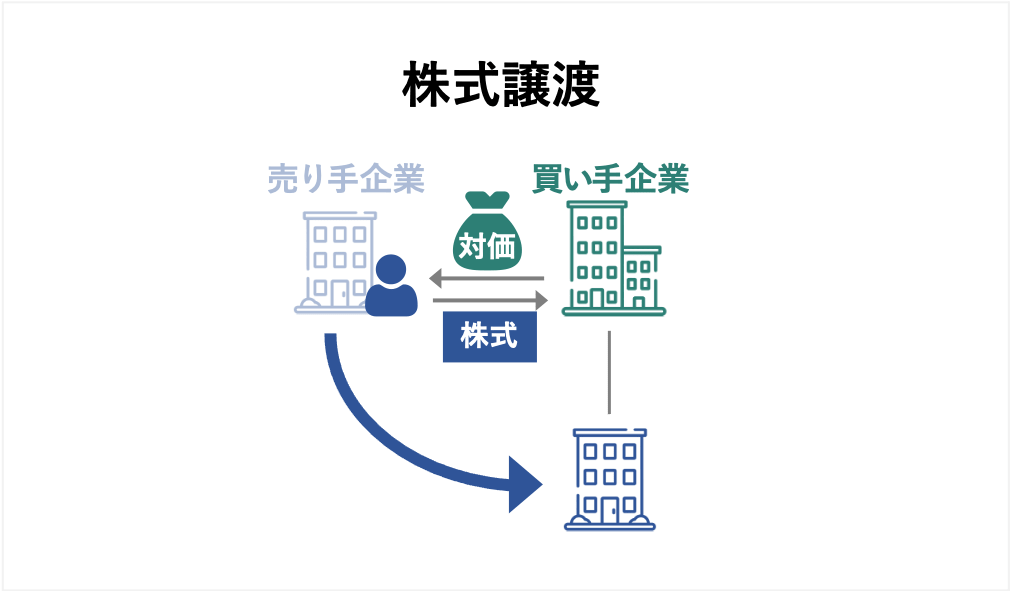

株式譲渡は、売り手企業の株式を買い手企業に譲渡することで、会社の支配権(≒経営権)を移転させるM&Aの手法です。

基本的には、全株式を譲渡して会社ごと売却する際に用いられます。

他のM&A手法と比べて、手続きに手間や労力がかからない点がメリットです。

また、会社の支配権を移転できるため、事業承継やイグジットの手段として活用できます。

一方で、買い手側にとっては簿外債務や不要な資産などを全て引き継ぐ点がデメリットです。

そのため、多額の負債を抱える売り手企業の場合、株式譲渡の手法では買い手がつかないおそれがあります。

事業譲渡とは、売り手企業における事業の一部またはすべてを買い手企業に譲渡する手法です。

個人事業主による事業承継や、選択と集中を目的とした一部事業の売却を行う場合に活用されます。

売買する事業の範囲を選べる点が最大のメリットです。

そのため、不採算事業のみの売却や、一部事業の売却による資金獲得などが可能です。

また、買い手側は負債や不要な資産を引き継がずに済むため、負債を沢山抱えている売り手企業でも、株式譲渡と比べて買い手がつきやすいです。

ただし、株式譲渡と比べてM&Aの手続きが煩雑である点がデメリットです。

また、従業員や取引先等との雇用を個別に引き継ぐ必要があるため、M&Aに時間や労力がかかる可能性があります。

加えて、従業員が買い手企業への転籍を拒否したり、取引先が契約を打ち切ったりするリスクもあるため注意です。

「当初策定したM&Aの目標の大半を達成すること」や「満足できる条件で売却・買収すること」を「成功」として考える場合、M&Aを成功させるには以下6つのポイントを押さえることが重要です。

以下では、それぞれのポイントをくわしく解説します。

M&Aを実施する目的によって、最適なM&Aの相手企業を慎重に選ぶことが重要です。

たとえば事業規模の拡大を目的に水産加工会社を買収する場合、別のエリアで事業を行っている企業や、たくさんの経営資源を有している企業などが最適なM&Aの相手となるでしょう。

また、自社の戦略やM&Aの希望条件も、相手企業を選ぶ際には重要となります。

たとえば会社売却で従業員の待遇向上や雇用維持を実現したいならば、従業員を大切にしてくれる買い手企業や、従業員の雇用を維持できるだけの事業規模を有する買い手企業とM&Aを行うべきでしょう。

M&Aの成功確率を高めたり、満足できる条件(売却額など)でM&Aを行いたかったりする場合、買い手企業に自社の価値を高く評価してもらうことが重要です。

高く評価してもらうには、自社の強み(技術力やブランド力など)をわかりやすくアピールし、相手企業にそれを理解してもらうことが有効策となります。

具体的には、外部企業との比較や、VRIO分析などのフレームワークを活用することにより、まず自社の強みを洗い出します。

そして、洗い出した強みを客観的なデータを用いて資料にまとめます。

こうすることで、相手企業に自社の強みを納得してもらいやすくなるでしょう。

M&Aを実施するためには、相手探しや交渉、デューデリジェンスなどの手続きを行う必要があり、すべての手続きが完了するまでにはたくさんの時間を要する可能性があります。

したがって、スムーズにM&Aを行いたいならば、早い段階から準備を計画的に進めることが大切です。

特に水産加工・卸会社の場合、従業員や取引先からの反対でM&Aの手続きが頓挫したり、収益性の低さなどを理由に買い手企業が中々見つからなかったりするリスクがあります。

したがって、関係者からの理解獲得やM&Aの相手企業探しにかかる時間を考慮し、M&Aのスケジュールには余裕を持っておくのが得策です。

先ほどのポイントと重複しますが、M&Aを実施する際には条件に優先順位をつけておくことが重要です。

そもそも条件が明確でないと、不利な条件でM&Aが成約してしまう可能性があるため注意です。

また、条件に優先順位がないと、相手企業との交渉で妥協点を見いだせなくなり、交渉が白紙となる可能性があります。

M&Aでは相手企業との交渉によって最終的な条件を決定するため、全て自社の希望通りに条件が決まるとは限りません。

したがって、妥協できる条件とそうでない条件を明確化した上で交渉に臨むのがベストです。

事業譲渡の場合、個別に資産や権利等を引き継ぐことになるため、保有する資産や契約等の引き継ぎ可否を整理しておくことが重要となります。

たとえば、契約等によって買い手企業に引き継げない工場や機械設備等がある場合、その分だけ譲渡価格は下がる可能性があります。

資産や契約等の権利状況によって、最終的な譲渡金額が大きく変動する可能性は十分に考えられます。

したがって、各資産や契約の権利状況を整理し、引き継げる可能性が高い資産等とそうでないものを明確にしておくことが重要です。

水産加工・卸会社のM&Aでは、M&A自体に関する専門知識だけでなく、水産業界に特有の知識や経験も必要です。

なぜなら、水産業界の知識がないと、最適なM&Aの相手を探し出すことができなかったり、売り手企業が有する無形資産の価値を正しく評価できなかったりする可能性があるためです。

水産業界に対する知識を有する仲介会社・マッチングサイトを利用すれば、シナジー効果を最大限創出できる買い手企業を見つけることや、技術やノウハウなどを最大限加味した金額で買い手企業にM&Aを打診することが可能となります。

結果的に、金額面も含めて満足いく条件でM&Aが成約しやすくなると言えます。

漁獲量の減少や人手不足などを理由に、水産加工・卸会社は厳しい経営状況に置かれています。

厳しい経営状況から抜け出す手段として、今回紹介したM&A(会社や事業の売却・買収)が役に立ちます。

今回お伝えした内容を参考に、水産加工・卸会社のM&Aに挑戦してみてはいかがでしょうか。

(執筆者:中小企業診断士 鈴木 裕太 横浜国立大学卒業。大学在学中に経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士資格を取得(休止中)。現在は、上場企業が運営するWebメディアでのコンテンツマーケティングや、M&Aやマーケティング分野の記事執筆を手がけている)