食品卸売業のM&A・売却では、事業基盤の強化などのメリットを得られます。売却金額の相場は、時価純資産+営業利益の2〜5年分です。食品卸売業の最新M&A事例や売却・買収のメリットなどを徹底解説します。(中小企業診断士 鈴木裕太 監修)

はじめに、食品卸売業の定義や業界の特徴、市場規模をお伝えします。

総務省「日本標準産業分類」では、卸売業を以下の業務を行う事業所として定義しています。[1]

具体的には、卸売商や商事会社、仲買人、製造問屋、代理商などが卸売業者に該当します。

そして、今回の記事で紹介する食品卸売業(飲食料品卸売業)とは、主に農畜産物や水産物、食料品、飲料を仕入・卸売する事業を意味します。[1]

たとえば、市場や農家などの生産者から食品を仕入れ、それをスーパーや飲食店などに販売する事業者が食品卸業者に当てはまります。

食品卸売業界には、主に2つの特徴があります。

1つ目の特徴は、一口に食品卸業者といっても、商流内における立ち位置によって複数の種類に分かれる点です。

具体的な分類は以下のとおりです。

2つ目の特徴は、売上原価の割合が非常に高い点です。

三井住友銀行の調査によると、食品卸業界の売上原価率は84%と非常に高いです。[2]

また、販管費(主に物流コスト)も高いため、食品卸業界における上位10社の経常利益率は1%を切る水準となっています。[2]

なお物流コストは、ドライバーなどの人手不足を理由に近年上昇傾向です。[2]

そのため、食品卸業界では「物流拠点の再編」や「IT技術の活用」などの手段により、物流コストの削減に注力する重要性が高まっています。

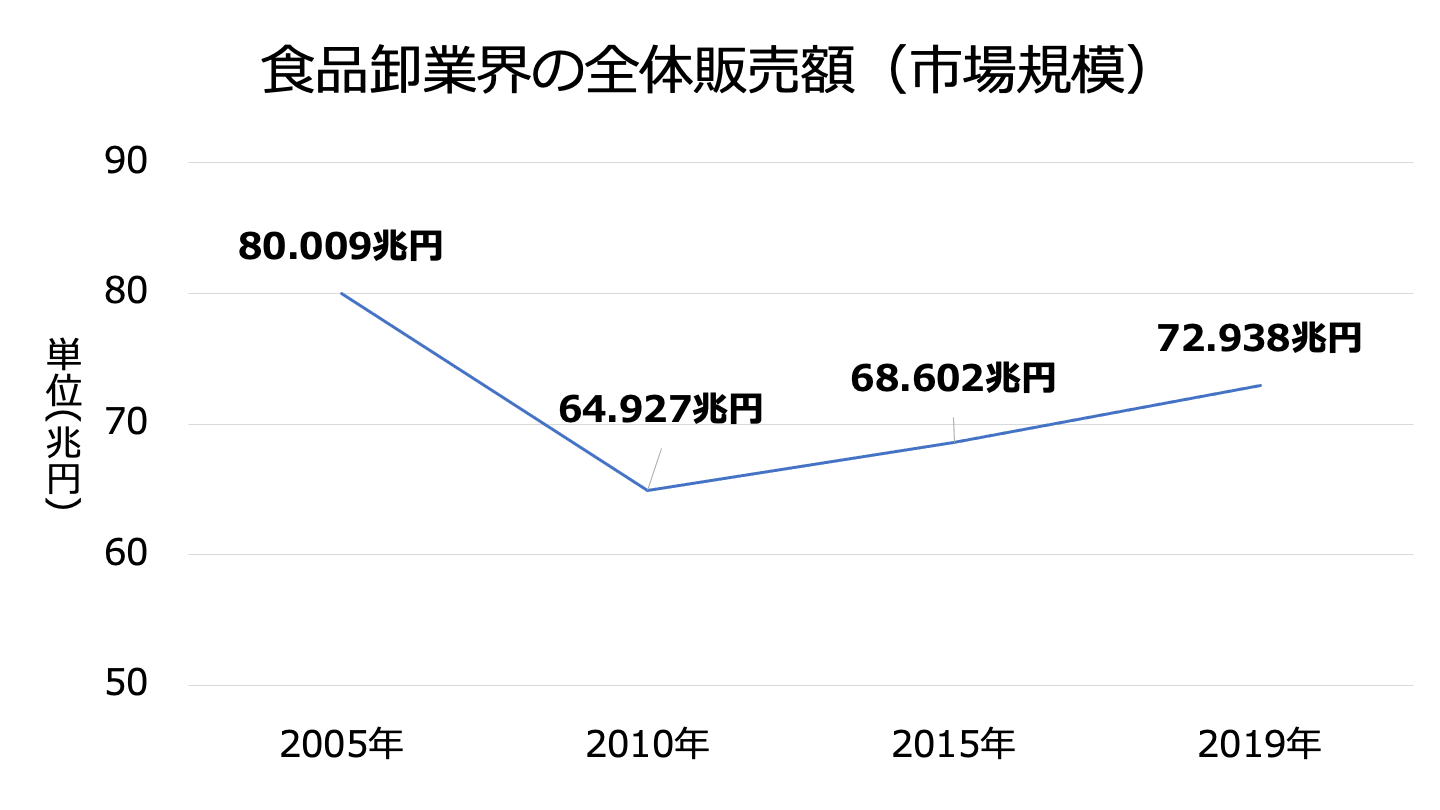

統計局が公表している「卸売業・小売業の業種別販売額」によると、卸売業における「農畜産物・水産物」と「食料・飲料」の販売額(2019年)は以下のとおりです。

以上を合算すると、食品卸売業界の市場規模は約72兆9,380億円となります。[3]

なお、2005年、2010年、2015年の市場規模は下記のとおりです。[3]

| 農畜産物・水産物 | 食料・飲料 | 食品卸売業界の全体販売額 |

|---|---|---|---|

2005年 | 40兆8,030億円 | 39兆2,060億円 | 80兆90億円 |

2010年 | 38兆3,500億円 | 26兆5,770億円 | 64兆9,270億円 |

2015年 | 45兆4,380億円 | 23兆円1,640億円 | 68兆6,020億円 |

以上のデータから、2005年から2010年にかけて市場規模が縮小したものの、2011年から2019年にかけて再び市場が拡大していると言えます。

[1] 日本標準産業分類 大分類I-卸売業,小売業 (総務省)

[2] 食品卸業界の動向と戦略の方向性(三井住友銀行)

[3] 卸売業・小売業の業種別販売額(統計局)

食品卸売業界で近年行われているM&Aには、主に下記3つの特徴があります。

後述する事例から分かる通り、食品卸売業界では同業種同士のM&Aが盛んに行われています。

ターゲットとする顧客が同じ企業同士がM&Aを行い、「市場シェアの拡大」や「新しい地域への進出」を図るケースが最たる例です。

また、ターゲットとする顧客層が異なる企業同士がM&Aを行い、「販路拡大」や「事業リスクの軽減」を図るケースも少なくありません。

食品卸売業界では、市場変化への対応や販路拡大を目的とした隣接する業界とのM&Aが活発に行われています。

具体的には、商流の川下に位置する飲食店やスーパーマーケットなどの運営企業とのM&Aが当てはまります。

また、シナジー効果創出や業務の効率化を狙って、Webサービスの運営企業をはじめとしたIT業界とのM&Aも活発です。

日本国内は少子高齢社会の進行にともない人口が減少しており、食品卸売に対する需要が低下することが懸念されています。

そうした状況を受けて、大手の食品卸売会社が海外企業を買収する動きも活発です。

人口の増加が期待されている海外市場に進出することで、業績の維持・拡大を目指していると考えられます。

食品卸売業界のM&Aに対する理解を深める上で、過去に行われた事例は非常に参考となります。

事例からは、M&Aの目的や用いられるスキームなどを知ることができます。

この章では、食品卸売業界のM&A事例を厳選して7例紹介します。

なお前半の3事例は、2021年に実施された最新のM&A事例です。

食品卸売業界のM&A動向を理解する際に役立ちますので、ぜひ参考にしてください。

ヨシムラ・フード・ホールディングス:食料品の製造・販売を行うグループ会社の経営管理

国分グループ本社:1712年創業。1兆8,479億円の連結売上高(2020年12月期)を誇る大手食品卸売会社[4]

譲り受け企業:地域産品の開発や原材料調達、製造効率化などの協業により、「地域密着 全国卸」の具現化を図ること

Song Ma Retail Joint Stock Company(SMRC):ベトナム・ホーチミンを中心に加工食品卸売業を運営

加藤産業:1,105名の従業員を擁し、総合食品卸売業を運営[7]

譲り受け企業:市場が拡大しているベトナム南部への商圏拡大

三給:東海エリアで給食市場向けの食品卸売事業を運営[10]

トーカン:愛知県を中心に食品卸売業を展開[11]

譲り受け企業:給食市場への参入、中食・惣菜向けの売上拡大

大都魚類:水産物の卸売、加工・販売事業を運営[12]

マルハニチロ:水産物の輸出入・加工、冷凍食品の製造・加工などの事業を運営[13]

譲り受け企業:大都魚類の完全子会社化によるグループ全体の企業価値向上

譲渡企業:取扱商品の多様化や流通網の拡大、ITシステム投資の拡充などの実現

東京中央食品:病院や老人福祉施設向けの食材販売を行う給食事業者向けの食材卸事業を運営

久世:首都圏を中心に外食企業向けの食材卸事業を運営

譲り受け企業:他社との差別化、サービスエリアの拡大、顧客基盤の拡大による持続的な成長の実現

エブリー:「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトとしたレシピ動画メディア『DELISH KITCHEN』を運営

伊藤忠食品:酒類・食品卸売の事業を運営

小売業に向けた販売促進等のデジタル化推進、メーカーに向けた動画メディア等による商品露出機会の提供

Eatreat:管理栄養士・栄養士向け応援サイト「Eatreat」、管理栄養士・栄養士と企業のマッチング事業を運営

西原商会:業務用総合食品の卸事業を運営

譲り受け企業:将来性を感じた「管理栄養士×IT」のビジネスモデル取得

譲渡企業(親会社):コロナ禍で赤字となったEatreatの切り離し(事業の選択と集中)

[4] 国分の特長(国分グループ本社)

[5] ヨシムラ・フード・ホールディングスと資本業務提携契約を締結(国分グループ本社)

[6] 国分グループ本社株式会社との資本業務提携について(ヨシムラ・フード・ホールディングス)

[7] 会社概要(加藤産業)

[8] 沿革(加藤産業)

[9] ベトナム卸売企業の買収に関するお知らせ(加藤産業)

[10] 三給株式会社の株式取得についてのお知らせ(トーカン)

[11] 会社概要(トーカン)

[12] 大都魚類株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ(マルハニチロ)

[13] 会社概要(マルハニチロ)

[14] 大都魚類株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ(マルハニチロ)

[15] 東京中央食品との資本・業務提携に関するお知らせ(久世)

[16] 『DELISH KITCHEN』を運営するエブリー、伊藤忠食品と資本・業務提携(エブリー)

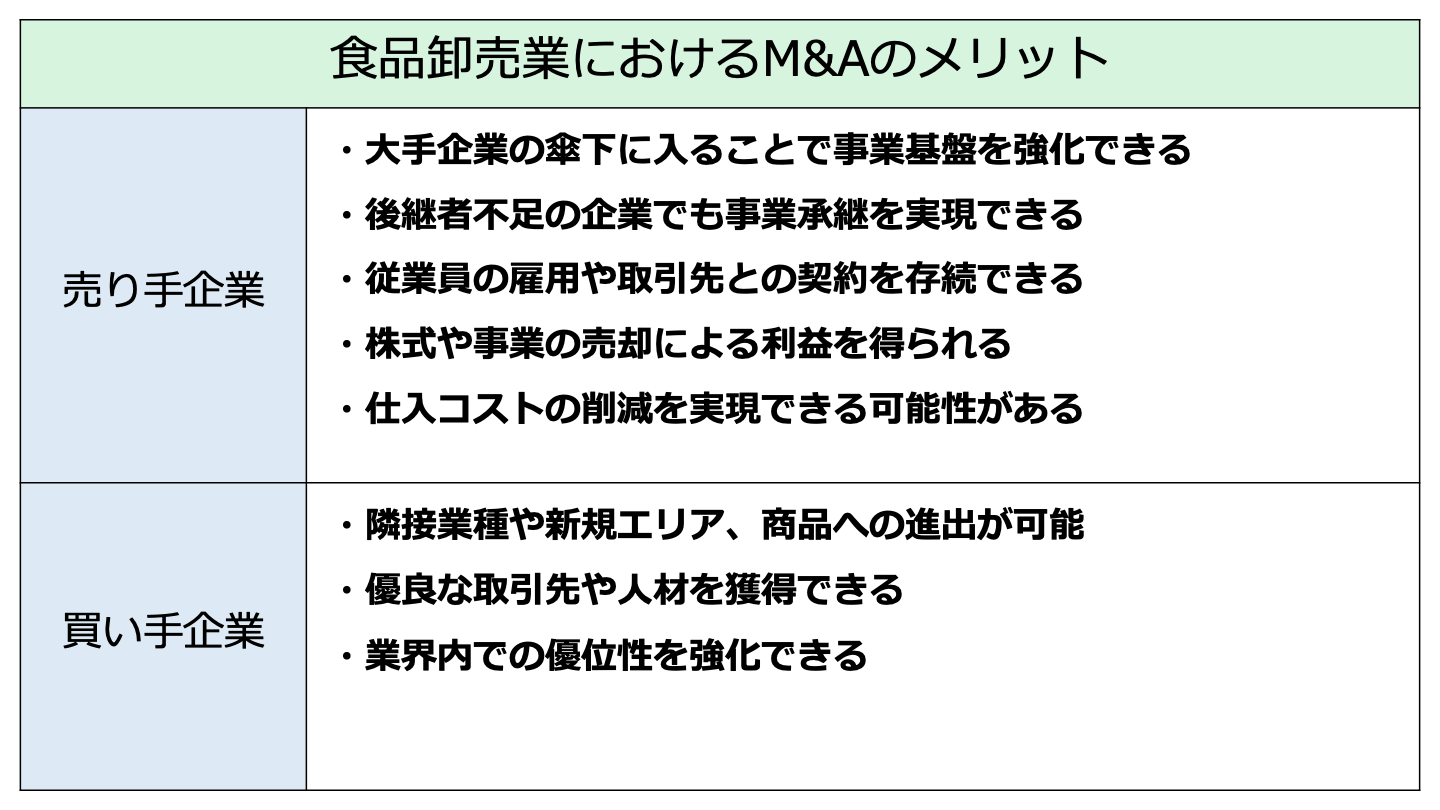

次に、食品卸売業界におけるM&Aのメリットを売り手と買い手それぞれの視点で紹介します。

食品卸の事業・会社を売却すると、主に下記5つのメリットを期待できます。

以下では、それぞれのメリットをくわしく解説します。

中小規模の食品卸売会社を売却する場合、M&Aによって大手企業の子会社となることで、事業基盤を強化できる可能性があります。

大手企業の傘下に入ることで、親会社が持つ資金力やブランド力、ノウハウなどを活用できるようになります。

そのため、M&A前よりも収益性や財務の安定性、事業の成長スピードを高める効果が期待できます。

親族や社内の中で後継者が見つからないことを理由に、廃業を検討している経営者の方は少なくないと思います。

たとえ業績が良くても、後継者が見つからないと廃業せざるを得なくなります。

一方でM&Aを行えば、外部の経営者または法人に自社の事業を引き継いでもらえます。

つまり、後継者がいない企業でも、事業承継を実現してノウハウやブランドを次世代に残せるのです。

後継者不足や業績悪化などを理由に食品卸売会社を廃業すると、働いていた従業員を解雇する必要が生じます。

解雇した結果、従業員の生活が苦しくなる事態が考えられます。

また、廃業に伴い取引先との契約も打ち切りとなります。

それにより、取引先の経営状態が悪化し、連鎖倒産が生じる事態も考えられます。

M&Aを行って廃業を回避すれば、従業員の雇用や取引先との契約を存続できます。

従業員や取引先に迷惑をかけたくないならば、M&Aは最適な選択肢となるでしょう。

くわしくは後述しますが、M&Aによって株式や事業(資産や権利義務)を売却すると、まとまった金額の利益を得られます。

多額の現金を一度に獲得することで、新規事業や主力事業の原資とすることができます。

また、食品卸の会社経営からリタイアする場合は、老後生活や負債の返済に資金を充てることが可能です。

食品卸業界に特有のメリットとして、仕入れコストの削減が挙げられます。

M&Aによって買い手企業の傘下となることで、従来自社で仕入れていた商品を、親会社(買い手企業)にまとめて仕入を行ってもらえるようになる可能性があります。

大量仕入を行うことで、1商品当たりの仕入費用を削減することができます。

前述したとおり、食品卸業界は原価率が高く、十分な利益を手元に残せないビジネスモデルです。

したがって、仕入コストを削減できる点は大きなメリットとなるでしょう。

食品卸事業・会社の買収や、食品卸売会社による他業種の買収では、以下に挙げた3つのメリットを期待できます。

以下では、それぞれのメリットをくわしく解説します。

食品卸売会社が類似する業界(給食や食品小売など)の会社を買収することで、自社事業とのシナジー効果が期待できる事業領域に進出できます。

シナジー効果が創出されることで、買収前よりも大幅に売上や利益を増やしたり、コスト削減の効果を獲得したりできる可能性があります。

また、食品卸売会社同士のM&Aでは、新規エリア・商品への進出が可能となります。

たとえば首都圏で事業を行う会社と関西で事業を行う会社がM&Aを行えば、グループ全体の商圏が拡大します。

もしくは、自社とは別ジャンルの商品を取り扱う食品卸売会社を買収すれば、クロスセルによる売上拡大や、新たな顧客層の開拓が可能となるでしょう。

優良な取引先や人材を獲得できる点も、食品卸売会社によるM&Aのメリットです。

たとえば大手の取引先を持つ企業を買収すれば、収益の増加・安定化を実現できます。

また、優秀な営業マンを抱える食品卸売会社の買収により、事業の成長速度や収益性を高められる可能性があります。

特に人材に関しては、採用や育成に多大なコスト・時間がかかります。

そのため、一度にまとめて人材を確保できるM&Aはメリットが大きいと言えます。

同業種の会社とのM&Aでは、業界内における競争優位性を強化できます。

たとえば同業種の企業を買収することで、競合企業を一社減らせる上に、市場シェアも高まります。

その結果、業界内の地位が向上する可能性があります。

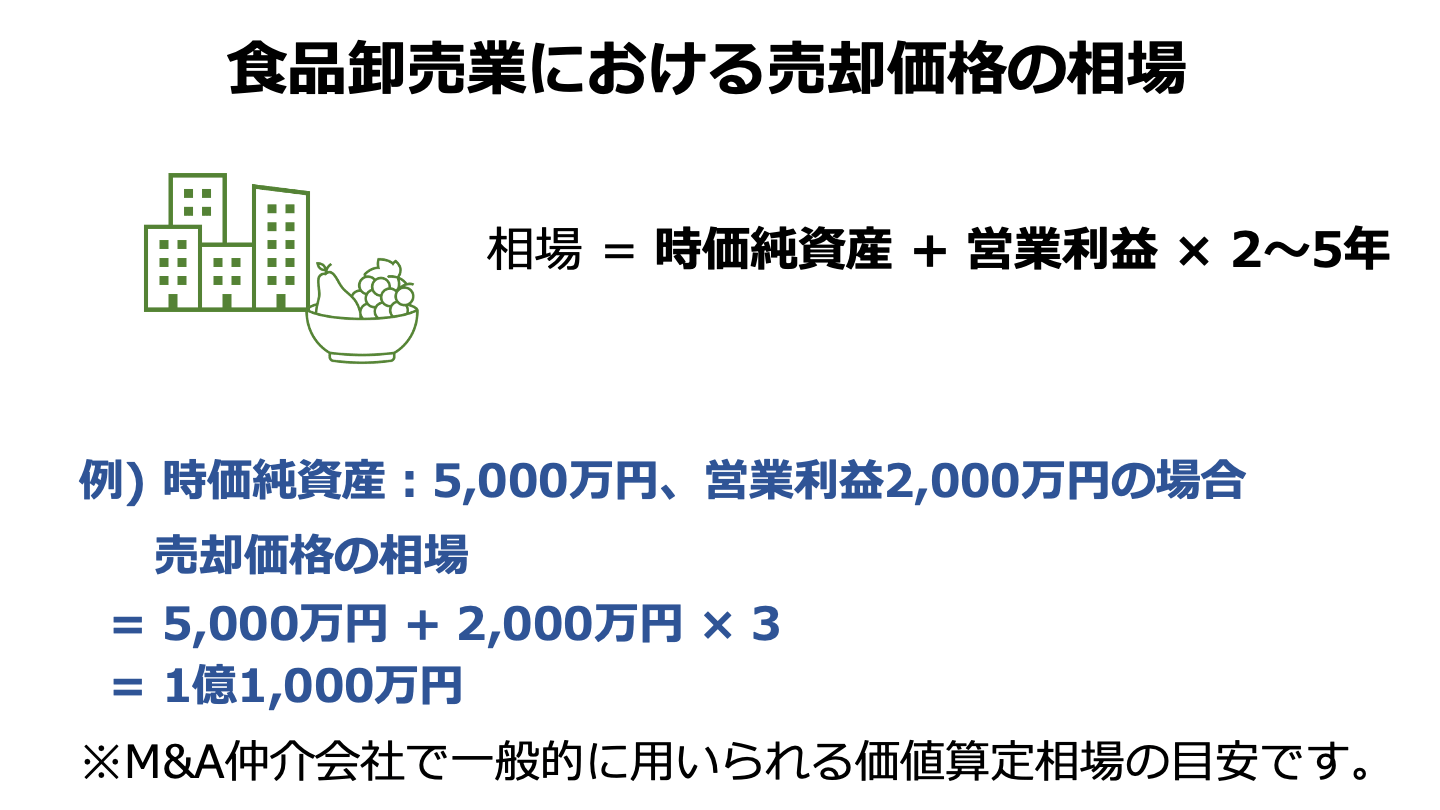

食品卸売業のM&Aを行う際、経営者の方が気になる部分として「売買価格の相場」が挙げられます。

相場をあらかじめ把握しておくことで売り手側の経営者は、安値で買い叩かれる事態や相場以上の金額を提示してM&Aの交渉が白紙になる事態を回避しやすくなります。

一方で買い手側の経営者は、高値での買収により資金を回収できなくなるリスクを回避できる可能性が高まります。

この章を参考に、食品卸売会社の売却価格相場を算出した上で、実際のM&Aに臨んでいただけますと幸いです。

食品卸売会社の売却金額は、「取引先の状況(安定的な収益が見込めるかどうか)」や「物流・設備の状況」などに左右すると言われています。

また、取り扱う商品の内容や人材の質、想定されるシナジー効果などによっても変動するため、一概に「〜万円が相場である」とは断言できません。

ただし他の業界と同様に、中小規模の食品卸売会社であれば「時価純資産+営業利益の2〜5年分」が売却金額の目安となります。

たとえば時価純資産が5,000万円、3年分の平均営業利益が2,000万円の場合、売却金額の目安は以下のとおり計算できます。

先ほど解説したとおり、食品卸売会社のM&Aでは多様な要因によって、最終的な売買金額が決定します。

そのため、実際のM&Aでは「バリュエーション(企業価値評価)」の結果を基準に、売買金額の交渉・決定を行うことが一般的です。

バリュエーションとは、簡単に言うと会社の価値を算定するプロセスです。

バリュエーションの方法は、「インカムアプローチ」、「マーケットアプローチ」、「コストアプローチ」の3種類に大別されます。

用いる方法によって、適した会社や状況は異なります。

場合によっては、複数の方法を併用して企業価値(株主価値)を算出します。

各方法の概要は以下のとおりです。

各方法のメリットやデメリットを詳しく知りたい方は、下記の記事を参照ください。

最後に、食品卸売事業・会社のM&Aを行う際の注意点をご説明します。

売り手側が注意すべきポイントは下記の4点です。

それぞれ詳しく解説します。

食品卸売の会社・事業を売却する際には、あらかじめ目的と戦略は明確化しておきましょう。

一口にM&Aと言っても、その目的は「事業承継」や「売却利益の獲得」、「大手企業の傘下入り」など様々であり、目的ごとに最適な戦略は変わってきます。

目的が不明確な状態でM&Aを行うと、希望の条件でM&Aを行える相手企業が見つからなかったり、売却後にM&Aを後悔する事態となったりする可能性があります。

このような事態を避けるためにも、M&Aを行う際には会社・事業を売却する目的と、目的を達成するために最適な戦略を明確にしましょう。

買い手企業は、M&Aによって「シナジー効果の創出」や「希少な経営資源の獲得」などのメリットを得るために買収を行います。

言い換えると、買収するメリットがない(魅力がない)と思われてしまうと、M&Aの交渉が成立しなかったり、満足できる条件・金額で売却できなかったりする可能性があります。

ですので、M&Aを成功させるには、買い手企業に対して自社の強みをアピールすることが重要です。

アピールする際には、客観的な資料(従業員の営業成績や取引先リスト、財務諸表など)を用いると説得力が高まります。

ただし、何が自社の強みであるかを経営者自身が把握していない可能性も考えられます。

したがって、まずは客観的な資料や視点で自社の強みを明確化しましょう。

自社に競争優位性のある強みがない場合には、強みを確立してからM&Aを行うのもおすすめです。

具体的には、大手企業の取引先を増やしたり、他の食品卸売会社にはない商品を取り扱ったりする施策が有効です。

M&Aが成立するまでには、買い手候補探しや交渉、デューデリジェンス 、契約書作成などのプロセスを経るため、半年〜数年という長い期間を要します。

買い手候補の選定や自社の強みを確立することに時間がかかれば、平均以上に時間がかかるでしょう。

すぐにM&Aが成立すると考えていると、予想以上に時間がかかってしまい、高値で売却できるタイミングを逃したり、現経営者が体調を崩すなどして事業承継に間に合わなかったりするおそれがあります。

こうした事態を防ぐためにも、M&Aの準備は早い時期から計画的に行いましょう。

バリュエーションやデューデリジェンスなど、M&Aには会計や税務、法務などの専門知識を要する実務があります。

また、買い手企業を円滑に探すには、幅広い会社・経営者とのネットワークが必要です。

そのため、独力でM&Aを行おうとすると、「専門的な業務に手間取る」、「買い手候補とトラブルに発展する」、「希望条件に適う買い手候補が見つからない」などの事態に陥りかねません。

円滑に食品卸売会社のM&Aを行いたいならば、M&A仲介会社やマッチングサイトを利用するのがおすすめです。

こうした会社・サービスを利用すれば、専門家から実務のサポート・アドバイスを得られたり、買い手候補探しを代行してもらえたりします。

売り手側が注意すべきポイントは下記の3点です。

それぞれ詳しく解説します。

食品卸業界は古くから続いているため、業界に特有のルールや慣習が根付いています。

また、古くから続いている会社であれば、社内の暗黙ルールや慣習がある場合も考えられます。

こうしたルール・慣習を把握しておかないと、買収後に取引先や顧客、従業員との間で思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

食品卸売会社を買収する際には、財務諸表などの定量的なデータだけでなく、業界・会社内の目に見えないルール・慣習も把握した上でM&Aの実行可否や買収後の計画を決めましょう。

食品卸売会社とのM&Aに限らず、買収の際にはデューデリジェンスを徹底的に行い、売り手企業が抱えているリスクを洗い出しましょう。

デューデリジェンスとは、財務や法律、税務などの観点で売り手企業を詳細に調査し、リスクを洗い出すプロセスです。

デューデリジェンスでリスクを洗い出すことで、合理的な視点で買収可否の判断や価格決定を行えます。

デューデリジェンスを疎かにすると、買収後に顧客や社員との間で訴訟が発生したり、想定していたシナジー効果を得られずに買収資金を回収できなかったりするおそれがあります。

こうした事態を避けるために、公認会計士や税理士などの専門家に依頼し、徹底的に調査を行うことがおすすめです。

食品卸売会社を買収する際には、売り手企業から引き継ぐ取引の継続可能性や、取引先との契約における特約の有無などを入念にチェックしましょう。

たとえば多額の収益をあげている食品卸売会社だとしても、運営企業が変わることで取引を打ち切られる可能性が高い、取引先の業績が悪く倒産する可能性が高いなどの場合、取引の継続可能性は低いと言えます。

そのため、将来的に取引が打ち切られることで収益が大幅に減少する事態が考えられます。

また、仕入先との間で一定期間あたりに購入する最低限の数量などが決められている場合、固定費となって経営を圧迫する可能性があります。

こうした事態を回避するために、取引の継続可能性が高く、契約上不利となり得る特約がない会社を買収相手として選ぶのがおすすめです。

隣接業界や海外市場への進出を主な目的として、大手の食品卸売会社は活発にM&Aを行なっています。

また中小規模の食品卸売会社は、経営の安定化や事業承継を目的としてM&Aを行う傾向があります。

人材確保や資金の獲得など、M&Aで得られるメリットは多岐に渡ります。

食品卸売会社の経営に課題を抱えている経営者の方は、ぜひM&Aを活用してみてはいかがでしょうか。

(執筆者:中小企業診断士 鈴木 裕太 横浜国立大学卒業。大学在学中に経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士資格を取得(休止中)。現在は、上場企業が運営するWebメディアでのコンテンツマーケティングや、M&Aやマーケティング分野の記事執筆を手がけている)