休眠会社を売却するメリットや注意点、手続きを詳細に解説

- 法務監修: 前田 樹 (公認会計士)

休眠会社とは事業を行っていない会社のことであり、世の中にたくさん存在しています。休眠会社の中には、高い価値を持っている企業も存在します。休眠会社を売買するメリットや注意点などをくわしく解説します。

まずは休眠会社の定義や発生理由などについてみていきます。

休眠会社は会社法472条に定義されています。

休眠会社とは、「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」[1]とされています。

要は、登記はされているものの、事業運営がされておらず会社としての実態がない会社のことを指します。

会社法では会社の登記手続きを行っていないことをもってして、実態のある会社かない会社なのかを判断しているのです。

なお、会社の登記手続きには、役員の登録登記や本店の移転登記などさまざまなものがあります。

また、経営者の判断により、税務署に休業届を行えば、休眠状態にすることは可能です。

ペーパーカンパニーとは、登記はされているものの、運営されている実態がない会社のことを指します。

税金対策などのために設立されます。

ペーパーカンパニーは休眠会社よりも広く使われていますが、明確な定義はありません。

休眠会社は先述の通りで会社法により定義されています。

休眠会社が脱税など悪用された場合には、休眠会社をペーパーカンパニーに含めて、使われることもあるため、ペーパーカンパニーの方が広義で使われています。

休眠会社にはみなし解散と呼ばれるものがあります。

みなし解散は先述した会社法472条に定めてあり、「休眠会社は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。」[1]とされています。

つまり、12年経過して法務大臣から事業を廃止していない旨を官報に公告しなさいと言われたにもかかわらず、届出をしていない時には解散とみなされてしまうとされています。

12年間登記がなければ、事業実態がないので解散しても影響はないでしょうということが会社法に定められているのです。

では、そういった休眠会社はなぜ生まれるのでしょうか。

休眠会社が発生する理由としては、会社の清算手続きが面倒で実施していない場合や清算するお金すらない場合、また再度新たな事業を開始や再開することを考えている場合などさまざまです。

また、小規模な会社であれば社長がいなくなり、事業の継続ができないために休眠会社になる場合や後継者などが、会社があることを認識しておらず、休眠会社になってしまう場合などもあります。

いずれにしても、事業を営んでいく上で不要となってしまった場合に休眠会社として残すケースが多いです。

[1] 会社法 e-Gov法令検索

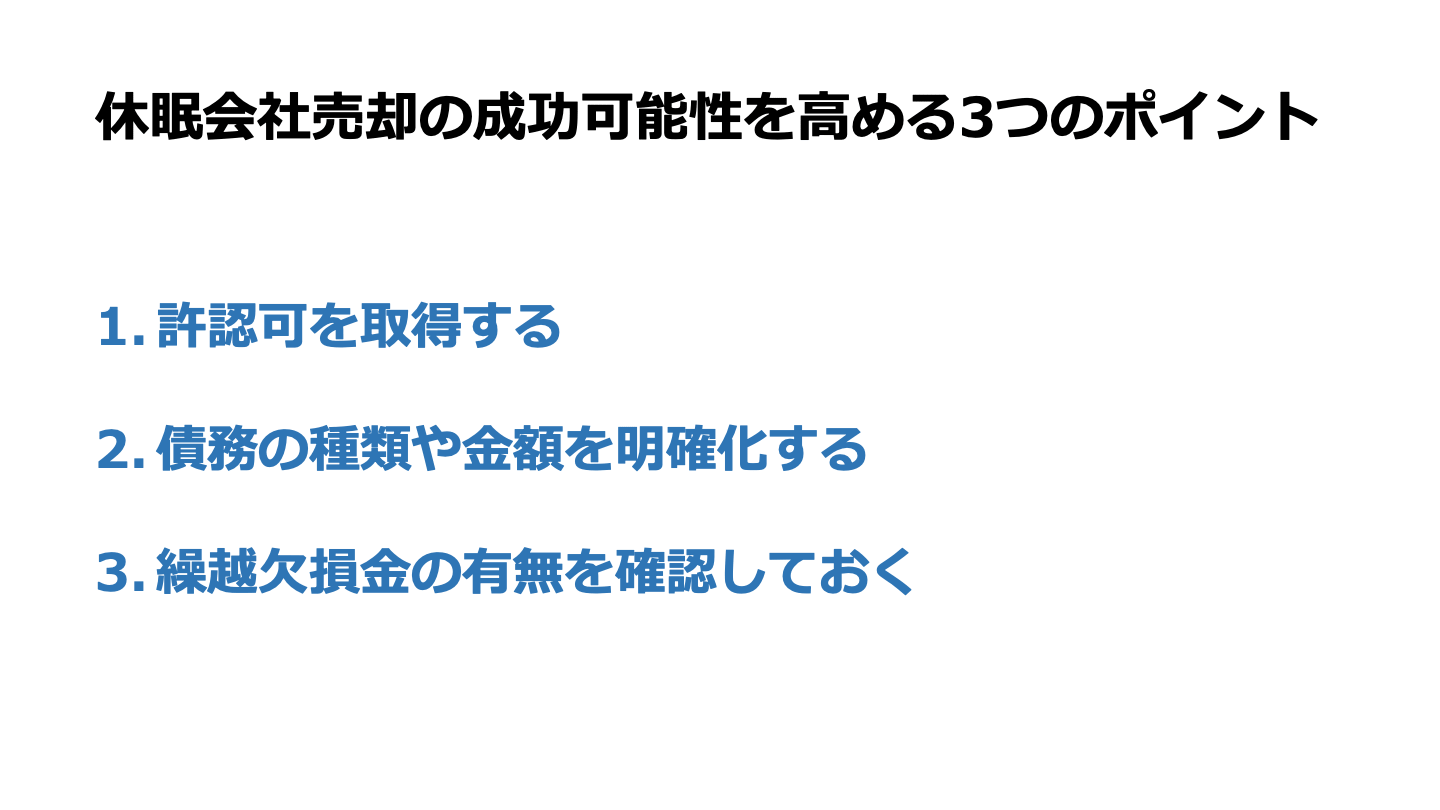

休眠会社となってしまった場合に売却が成功する可能性を高める方法やポイントについてみていきます。

休眠会社の売却が成功させる方法として、許認可を取得しておくことがあります。

許認可を取得するには手間や時間、お金がかかってしまいます。

そのため、事前に許認可を取得しておくことで休眠会社を売却できる可能性が高まります。

ただし、需要がない許認可を取得していても売却可能性に影響しないので事前に需要がある許認可、例えば、宅建業番号や建設業許可などを選択して取得しておきましょう。

休眠会社を取得する際のリスクとして帳簿外の債務があげられます。

買収する側は、簿外になっている債務が存在することで取得後に想定以上の支出が出ることを避けようとします。

そのため、買収される側は事前に債務の種類や金額を洗い出しておくことが重要になります。

M&Aの手続きの中で、デューデリジェンスがあり、その際には帳簿外の債務などについて調査されることになります。

デューデリジェンスのタイミングで債務を明確に答えることで、先方の不安を取り除くことができます。

不安を取り除くことで成功へ導くことができます。

繰越欠損金の有無についても事前に確認しておきましょう。

繰越欠損金があることで将来的な税金の支払額を減額できる可能性があります。

そのため、会社を売却する際に交渉材料として使える可能性も高く、売却を成功に導いてくれる要因ともなります。

ただし、先方が連結納税などの場合には単純に売却しても先方の連結内で利用できないので、そういった場合には事前に検討が必要になります。

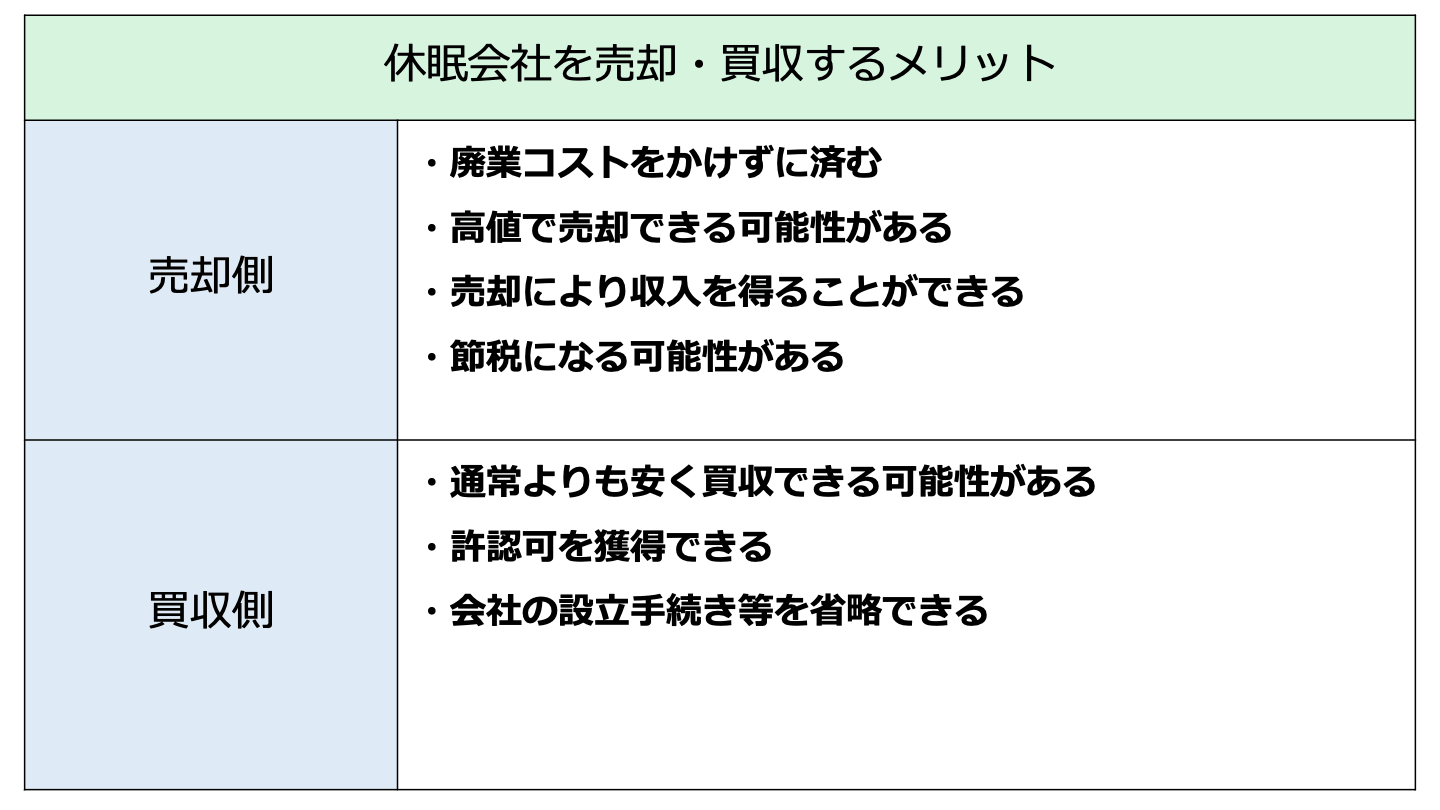

休眠会社を売却する場合や買収する場合のメリットについてみていきます。

売却により得られるメリットは主に4つあります。

会社を廃業させるためには廃業コストがかかります。

また、手続きを取る必要があるため、時間もかかってしまいます。

そういったコストや手間といったものが、会社を売却することで解決することができます。

会社を売却すれば事業は継続することになるので廃業させる手続きを取る必要がありません。

会社を売却することで廃業コストをかけなくて済みます。

休眠会社でも高値で売却できる可能性があります。

それには先述したような許認可を取得している場合などが該当します。

参入するにあたって許認可などが必要でその許認可をなかなか取れない場合やコストが大幅にかかる場合には会社ごと取得してしまい、手間をなくすというメリットがあります。

買い手からすればお金を払ってでも取得したいと考えるため、高値で取引できる可能性があるのです。

会社を売却することで売却対価を得ることができます。

その結果、将来の支出に備えたり、新事業の拡大や既存事業に投資をしたりなどに使うことができます。

休眠会社を残していてもキャッシュは生みません。

廃業するにしてもコストがかかってしまいます。

それであれば売却をしてキャッシュを得ることで次のステップに活用する方がいいでしょう。

会社はもちろん高くで売れた方がいいと考える人が多数ですし、それが当たり前の発想だと思います。

一方で、安く売れた場合でもメリットはゼロではありません。

安く売れたとしても先述した廃業コストなどを考えるとプラスになる場合もありますし、それを下回ったとしても、所得計算上、譲渡損として通算することができます。

その他の所得があれば、そことぶつけることができ税金計算の元となる所得を減少させることができます。

会社を売却することで節税できる可能性があるのです。

次に買収により得られるメリットは主に3つあります。

休眠会社を買収するメリットとして相場よりも安く購入できる可能性があります。

通常の事業を運営している会社よりも休眠会社の方がリスクは高く考えられます。

そうなると、休眠会社は買ってもらえる可能性が下がり、金額も必然的に下がっていきます。

結果として相場よりも安く買収することができるのです。

会社を取得することで許認可を獲得することができます。

通常許認可の取得にはコストや時間などさまざまな観点から手間がかかります。

許認可を取得している会社を取得することで、許認可を取得するのにかかる手間や時間、お金を節約することができます。

休眠会社でも許認可などを取得していれば、買収するメリットが大きいのです。

新たに会社を作って事業を開始しようとすると、設立手続きや登記などさまざまな点で手間がかかってしまいます。

会社を買収することで会社の設立手続きをすることなく、事業を開始することができるのです。

休眠会社を売買する際の注意点を解説していきます。

休眠会社に繰越欠損金があり、その繰越欠損金の節税効果も見込んで休眠会社を買収する場合があります。

特に連結納税を採用している場合には、繰越欠損金がある会社を買収することで他の会社の収益にぶつけて節税したいと考えるでしょう。

しかし、一筋縄でいかないのが税制です。

連結納税を採用している場合には一定の要件を満たさないと繰越欠損金を利用できないので留意が必要です。

その他、繰越欠損金に限らず、取得後、期待をしている節税効果について見込めるかどうかは事前に調べて確認をしておきましょう。

M&Aをする場合にはどんな案件でも当てはまりますが、想定外の債務などが事後的に見つかる可能性があります。

特に休眠会社の場合、事業を継続していないため、リスクや債務をちゃんと認識できていないケースがあります。

休眠会社は通常通り事業を営んでいる会社よりも把握できていないケースが多く、事前にデューデリジェンスなどを実施して、リスクや簿外債務などを認識しておく必要があります。

それぞれの分野の専門家などに依頼して、事前にリスクを下げておきましょう。

専門家報酬は高くなりますが、あとから債務が見つかるとその方が多額の支出になるケースもあるのでリスクと勘案して依頼範囲を検討しましょう。

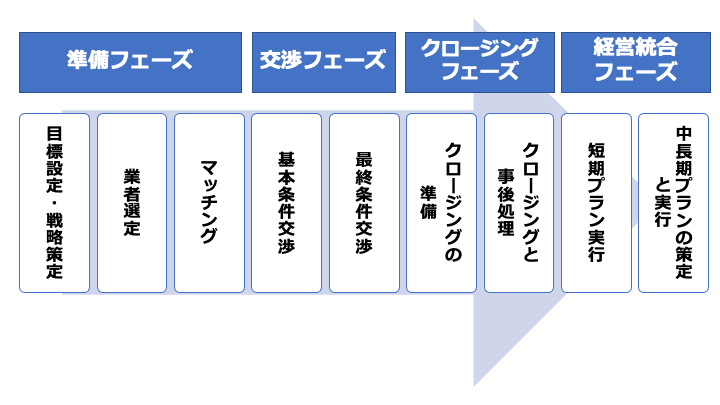

最後に休眠会社を売買する際の手続きや流れについてみていきましょう。

休眠会社を売却する場合でも買収する場合でもまずはM&Aの戦略や目的を明確化する必要があります。

休眠会社を売却するので売却側に戦略はないと思われがちですが、売却先を間違えると思わぬ事故に巻き込まれる可能性があります。

また、買収側では特定の休眠会社を買収するということだけを検討するのではなく、さまざまな選択肢の中から選ぶことになるでしょう。

自社のM&A戦略や成長戦略をもとに目的にあった買収先を見つける必要があります。

いずれの場合においてもM&A戦略や目的を明確にして、案件を進めていきましょう。

M&Aを進めるにあたっては専門知識や豊富な経験が必要になります。

そのため、M&Aの支援を専門としているファイナンシャル・アドバイザリーや仲介会社などの専門家に依頼をすることで足りない部分を補ってもらうことが一般的です。

M&Aの流れの中で、法務や会計、税務など専門分野のデューデリジェンスが行われます。

また、休眠会社であるため、法務面や税務面で手続きが必要になるケースもあるかもしれません。

その際に備えて事前に弁護士や公認会計士、税理士などの各分野の専門家に依頼をしておくとスムーズに進めることができるでしょう。

M&Aの中でマッチング、すなわち相手探しですが大変な業務となります。

自社の繋がりだけではなかなか相手先は見つかりません。

そのため、先述したM&Aの支援をしている専門業社を通じて売却先や買収先を見つけてもらうことが手っ取り早い方法となります。

売り手側であれば売却先リストをリストアップしてもらい、自社の戦略などにあった会社を見つけていきます。

その際にロングリストやショートリストと呼ばれるリストをもとに絞っていきます。

売却先候補が見つかれば、ノンネームシートやIM(インフォメーション・メモランダム)などを持ち込んでもらい、興味の有無を確認します。

興味がある先が出てくれば交渉に進んでいきます。

交渉段階にすすんでいけば基本的な条件の交渉やトップ面談などが行われます。

基本条件ももちろんですが、売却先の将来ビジョンなどにあっているかなどをトップ面談でたしかめることになります。

意見交換などを通じて今後の進め方、基本的な条件などを決めていきます。

基本条件がまとまれば基本合意書を締結します。

基本合意書には基本的に法的拘束力はありませんが、今後の交渉のベースとなるのであまり違った内容にならないよう調整が必要になります。

基本合意書が締結されるとデューデリジェンスと呼ばれる企業調査が実施されます。

デューデリジェンスでは、法務、財務、税務など各分野の調査が実施されます。

範囲が広く、専門的な知識が必要であるため、先述した専門家は必須になります。

ここで対象会社のリスクを洗い出せなければM&Aは失敗してしまう可能性が高まります。

また、デューデリジェンスに加え、バリュエーション、企業価値評価も実施されます。

デューデリジェンスで提出された事業計画や発見された問題点などを踏まえて企業価値が評価されます。

デューデリジェンスやバリュエーションの結果を踏まえて最終条件の交渉が行われます。

最終交渉がまとまれば契約書の締結となります。

最終契約書では、コベナンツや表明保証、クロージング条項などが織り込まれていきます。

表明保証やクロージング条項など契約前後に必要な条項が織り込まれます。

これらの条項や価格などの交渉が終了すると契約書は締結されます。

契約書が締結されるとクロージングに向けて、株式譲渡の手続きなどが進められるとともに先述した契約書に記載された条項の準備を進めていくことになります。

これらはクロージングの条件となっている条項などによりますが、事前に準備を進めておきクロージング日までに完了しておく必要があります。

クロージング日には対価の支払とともに株式が譲渡され、取引が成立することになります。

取引が成立すれば、株主名簿の書き換えが行われることになります。

クロージングが完了すると、ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)と呼ばれる経営統合フェーズに進みます。

M&Aの成功はこのPMIにかかっていると言っても過言ではなく、ここで失敗してしまうとM&A全体が失敗するとも言われています。

M&Aを実行する前に期待した収益やシナジーを発揮させるには経営統合作業を速やかに進めることで効果を早めに出るよう進めていきます。

一般的に短期プランや中長期プランに分けて、短期的に対応しないといけないこと、時間をかけて対応していくことを進めていきます。

ここまで休眠会社の売却のメリットや手続きなどをみてきましたが、いかがでしたでしょうか。

休眠会社を置いている意味合いがないのであれば、廃業することも選択肢になりますが、廃業にはコストがかかってしまいます。

休眠会社を売却すると意図せず高い金額で売却できることもありますし、売却できれば現金に換金することができます。

そこで手にした資金は次のステップなどに使うことができるので売却するということを選択肢にしてもいいのではないでしょうか。

また、休眠会社を放置しておくとみなし解散にあたってしまい、結果的に廃業コストなどを払うことになってしまいます。

休眠会社で問題ないと思っていても、そのまま置いておくコストが発生するので留意が必要です。

休眠会社を忘れることなく、うまく活用して次なるステップに進んでいきましょう。

(執筆者:公認会計士 前田 樹 大手監査法人、監査法人系のFAS、事業会社で会計監査からM&Aまで幅広く経験。FASではデューデリジェンス、バリュエーションを中心にM&A業務に従事、事業会社では案件のコーディネートからPMIを経験。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。