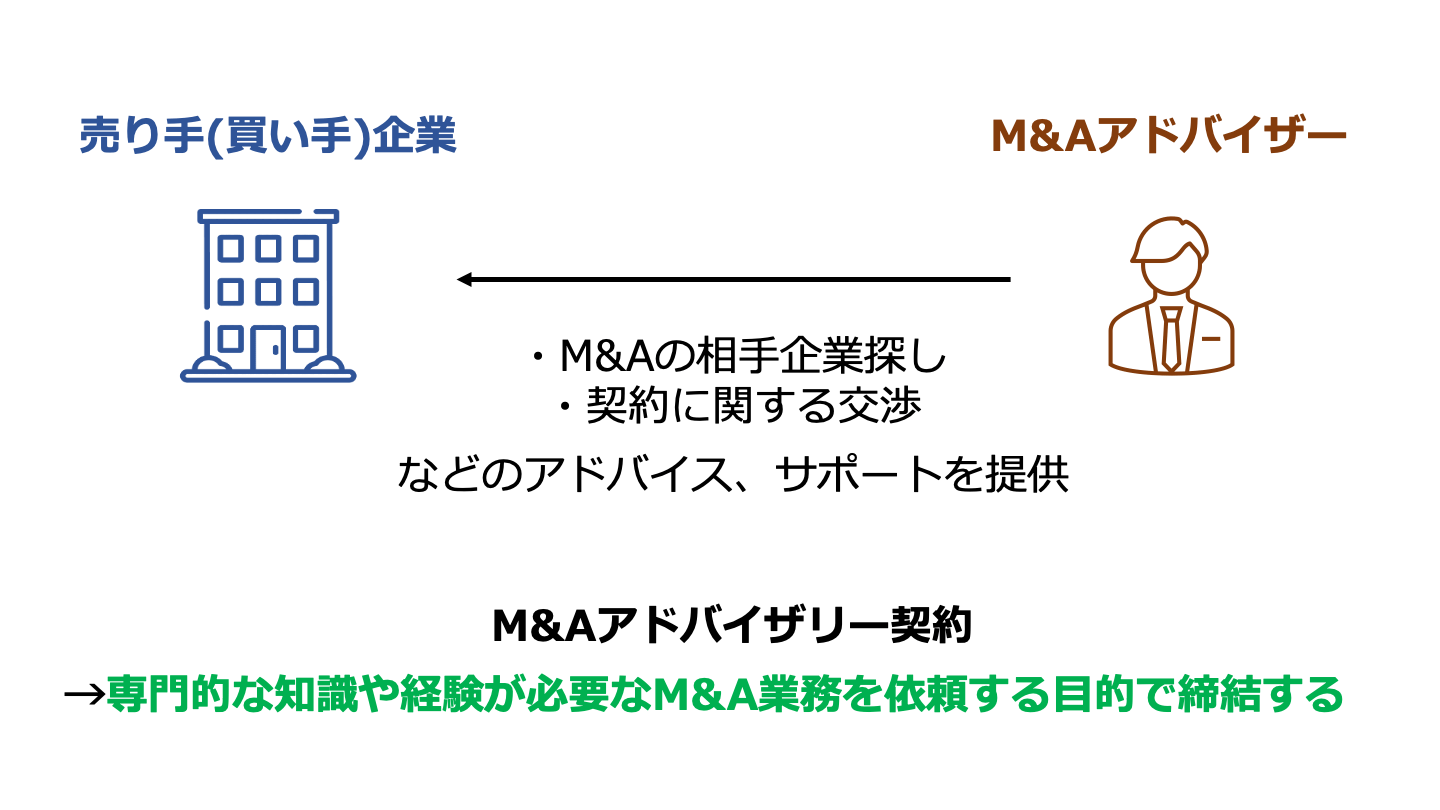

M&Aアドバイザリー契約は、M&A専門家に実務を依頼する際に締結するものであり、実務の負担を軽減できるなどのメリットを得られます。契約形態や他の契約との違い、注意点をくわしく解説します。(公認会計士 前田 樹 監修)

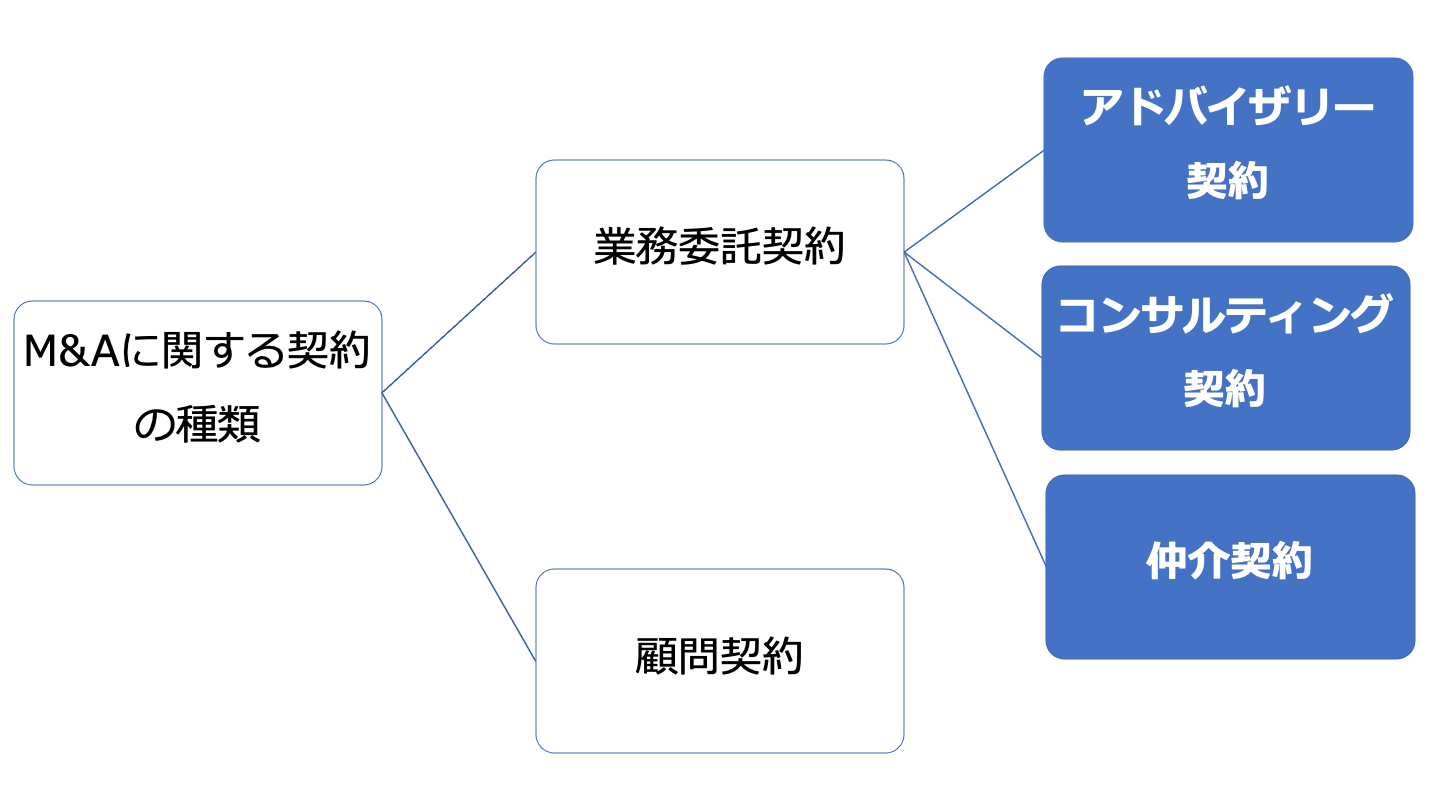

M&Aにおけるアドバイザリー契約と他の契約との違いについて解説していきます。

仲介契約とは、同一のM&Aアドバイザーが買い手企業と売り手企業の両方の間に入って仲介する契約となります。

M&Aの交渉を当事者間に入り仲介し、中立的な立場で進めます。M&Aの検討段階からM&Aの成立まで双方のニーズを考えながら進めるため、効率的に進めることができます。

一方で、仲介であるため、買い手企業か売り手企業のどちらかの利益が阻害されている可能性があります。

アドバイザリー契約では買い手企業か売り手企業のどちらかと契約して進めるため、顧客の利益を最大化されます。

ただし、契約した側を中心に案件を進めるため、案件がスムーズに進むとは限りません。

コンサルティング契約とは、受託者がコンサルタントとして契約を行い、専門的な知識やノウハウなどの情報提供、指導する契約となります。

コンサルティングする専門的な知識やノウハウには、税務・法務・人事労務・資金調達・経営などのさまざまな専門的な分野となります。

コンサルティング契約とアドバイザリー契約は法的な定義がないため、仲介契約のような違いはありません。

具体的な業務内容によって違いが出てきます。

業務委託契約とは、自社の特定の業務処理を外部の専門家に委託する際に締結する契約となります。

それぞれ委託する内容などに合わせてアドバイザリー契約やコンサルティング契約、仲介契約などと名称が付けられています。

そのため、アドバイザリー契約は業務委託契約に含まれているもので、業務委託契約の一部を構成しています。

顧問契約とは、特定の業務スキルや知見、ノウハウなどを持っている人に対して、その能力を企業経営に生かすために締結される契約です。

通常、月ごとや年ごとに契約され、固定報酬が支払われます。

アドバイザリー契約との違いは、契約期間や報酬の支払われ方の違いがあります。

アドバイザリー契約は通常、案件ベースで契約されます。

そのため、報酬に関しても案件完了後に支払われます。

一方、顧問契約はある一定期間の契約となっており、支払は月ごとで支払われます。

アドバイザリー契約には形態によって専任契約と非専任契約があります。

M&Aにおいて専任契約とは、受託先と独占的に契約を締結する方式となります。

専任契約は独占的に契約を締結するため、他の受託先との契約はできません。

専任契約のメリットとしては、独占的に契約を締結しているため、成約に向けて全力でサポートしてもらえる点です。

一方で、担当者との相性が合わない場合や期待した能力を持っていない場合などは当初していた結果とはならないおそれがあります。

そして、そういった場合には契約を解除して他の受託先を探すこととなり、費用も多額に生じてしまう可能性があります。

非専任契約は、専任契約と異なり、複数の受託先と同時に契約することが可能になります。

非専任契約の場合であれば、相性が悪いケースや能力を保有していない場合であっても変更することが可能になります。

その点はメリットとなりますが、一方で複数の受託先と契約しているため、専任契約ほどサポートを得ることができない可能性があります。

M&Aにおけるアドバイザリー契約の内容について解説していきます。

アドバイザリー契約においてサービスのスコープが明示されることで受託者の責任範囲が限定されます。

期待している役割やサービス内容が盛り込まれることで、業務範囲が明確になります。

委託者にとっては業務範囲が明確にしておかなければ、業務に支障をきたす可能性があるので織り込まれているか確認が重要となります。

アドバイザリー契約の中で報酬についても織り込まれています。

契約の中では報酬体系についても織り込まれることになりますが、M&Aにおいてアドバイザリー契約では成功報酬で設定されることが多くあります。

買い手企業、かつ、報酬が成功報酬で設定された場合には、受託者と委託者の利益が相反するため、留意が必要です。

また、リテイナーフィーで設定された場合には、月額に関して取引が終了するまでの期間発生することになるため、長期間の取引が見込まれるときは留意が必要です。

報酬は固定で設定される方が当初からのずれも少なく報酬が抑えられる可能性があるため、良い反面、成功報酬の方が受託者のモチベーションが上がりやすいため、設定には留意が必要です。

上記の報酬とは別に、M&A業務を進めていくと業務に必要となるような調査費などの費用が発生することがあります。

それらの費用負担について規定されることになります。

たとえば、相手先との交渉のための出張費や交通費、官報に公告が必要な場合の公告掲載料を立て替えた場合があたります。

これらは基本的にアドバイザリーを受ける委託者が負担すべき費用であるため、請求されることになります。

資料に関してはアドバイザリーを受ける委託者が提供することになります。

本件を進めるにあたって受託者に適切に情報提供がされることが規定される一方、受託者は提供された情報を本件業務以外には利用しないこと、また、受領した情報についての管理義務がある旨が規定されます。

また、本件が終了後の資料の取り扱いについても規定されることになります。

アドバイザリー契約で業務は受託者に委託されることになりますが、基本的に業務を受託者とは別の第三者に委託することが禁止される旨が規定されます。

ただし、業務によっては第三者に委託した方が良いものもあるため、但し書きで承諾があれば委託することが可能である旨が規定されることもあります。

アドバイザリー契約を解除する必要がある場合もあります。

どのような場合にアドバイザリー契約が解除されるのか、また、解除できるかという内容が規定されます。

金銭の支払いが怠った場合などが解除事項における代表的な事例となります。

アドバイザリー契約においては想定される期間に対して契約の有効期間が規定されます。

期間としては数ヶ月から1年程度が一般的で、案件の内容に応じて規定されることになります。

ただし、期間を定めたとしても交渉が想定以上に延びるなどのことがあれば延長できないと困るため、交渉が継続している場合などには自動延長する旨などが入れられることになります。

アドバイザリー契約において業務範囲が規定されていますが、当初想定されていない業務などが出てきた時のために契約書に記載がない場合やはっきりしない場合には協議をもって決定する旨が記載されることになります。

M&Aの場合、期間もそうですがスキームなどさまざまな場面で当初想定していないことが生じることも多く、このような規定が入れられています。

金融機関系の専門家とアドバイザリー契約を締結する場合、買収資金の調達する場合などにおいて優先的に資金調達業務や関連するアドバイザリー業務を受託する機会を得ることが規定されることがあります。

金融機関系の専門家の場合は規定されることが多いですが、あくまで優先権があるものの、必ずしも委託しなければならないということではないので留意しましょう。

M&Aにおいて取り扱う情報は機密情報となります。

アドバイザリー契約で行われる業務は委託企業にとってとても重要な情報を扱うこととなるため、第三者への開示、漏洩、利用がされないように秘密保持として規定されます。

なお、例外がある場合にはその条項も規定されることとなります。

アドバイザリー契約の報酬や相場について解説していきます。

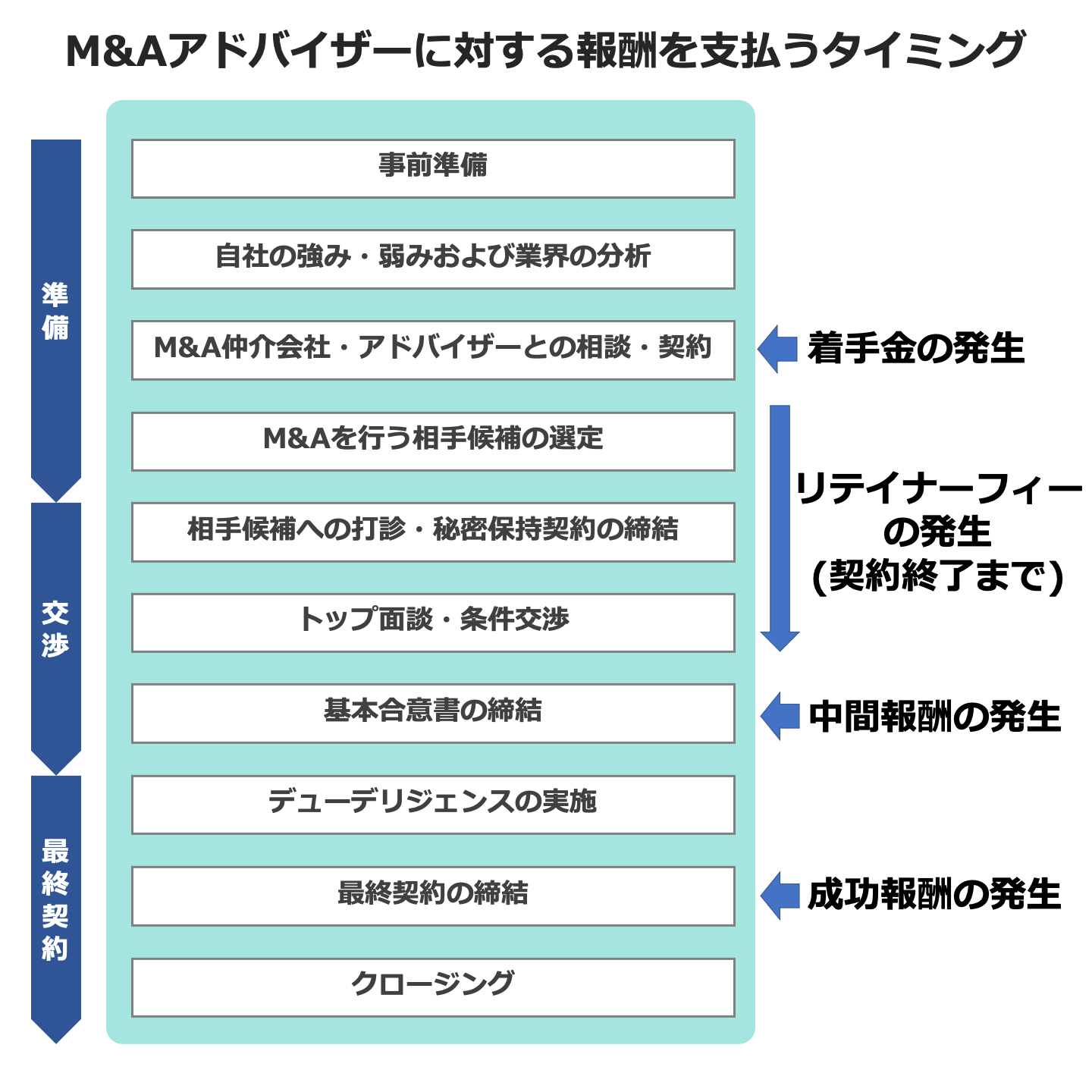

着手金とは、アドバイザリー業務を依頼する際に手付金として支払う手数料です。

着手金は受託者によって設定が異なり金額等が異なるため、事前に確認しましょう。

着手金がかかるとすれば100万円から200万円程度が相場となりますが、返金されないため、支払う場合には支払っても問題ないか確認をして支払いましょう。

中間報酬とは、一定の条件が達成された場合に支払う手数料です。

設定される条件として基本合意書のタイミングなどが設定されます。

中間金に関しても受託者により設定の有無があり、金額も異なります。

中間報酬として100万円程度の固定報酬として設定される場合や成功報酬の10%から20%で設定される場合などさまざまです。

なお、上述した基本合意書は法的拘束力がないため、基本合意書が締結されても案件がストップしてしまうケースもありますが、そのような場合でも一度支払われた中間金は返金されません。

上述した着手金と同様ですが、支払うタイミングで案件として成立しそうかなどを確認した上で支払いを進めましょう。

成功報酬とは、M&Aの案件が成立した際に支払う手数料です。

成功報酬の代表的な計算方法としてレーマン方式があります。

レーマン方式は以下の表のような計算体系となっています。

取引金額 | 手数料率 |

|---|---|

5億円以下 | 5% |

5億円超10億円以下 | 4% |

10億円超50億円以下 | 3% |

50億円超100億円以下 | 2% |

100億円超 | 1% |

取引の規模間によって計算されますが、取引規模が小さい場合には最低報酬額が設定される場合もあります。

受託者によって手数料率や最低報酬額の計算方法は異なるので、事前に確認をしておきましょう。

リテイナーフィーとは、業務を毎月受けることを前提に支払われる毎月定額の手数料です。

契約期間中は業務の提供を受けているため、契約が終了するまで支払うことになる手数料となります。

案件が長期間にわたるものになると手数料が多額になるので留意が必要です。

アドバイザリー契約を締結する際の手続き・流れについて解説していきます。

M&Aを進めるにあたって事前に専門家に相談する場合があります。

この段階では契約等は締結せず、手数料等も発生しません。

この段階では事前の課題や悩みなどを専門家に相談します。

悩みを相談した結果、必要に応じて契約に進んでいくことになります。

事前相談の結果、具体的にM&Aの案件を進めることになるとアドバイザリー契約を締結することになります。

事前相談で具体的な進め方やスキームなどを説明してもらい、具体的なイメージを持ちながら進めていきましょう。

具体的に進めていくにあたって、まずM&A戦略を策定することになります。

どのような相手先を候補にするか、どのような条件で売却するかなど今後の進め方に影響するものとなります。

M&A戦略を策定したのち、具体的な交渉相手を探していくことになります。

ロングリストやショートリストを作成してもらい、候補先の企業を選定していき、交渉相手を選定します。

交渉相手を選定したのちに、先方に興味の有無を確認するため、ノンネームシートやIM(インフォメーション・メモランダム)を持ち込んでもらいます。

そのため、これらの資料を作成する必要があり、アドバイザリー契約を締結した受託者に作成を依頼することになります。

ノンネームシートやIMを持ち込んでもらったのち、興味があれば交渉に進んでいきます。

また、交渉を進めていく中で企業調査となるデューデリジェンスや企業価値評価のバリュエーションが行われます。

これらの対応も買い手企業や売り手企業だけでは対応が難しいので、アドバイザリー契約を締結した受託者にサポートしてもらいながら進めていきます。

デューデリジェンスやバリュエーションが終われば契約書の交渉となり、契約書が同意されれば締結することになります。

契約書が締結されればクロージングと呼ばれるM&Aの完了に向けて手続きが進められます。

クロージングの後はPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)と呼ばれる経営統合作業があります。

M&AはPMIを成功させなければ、成功とは呼べないと言えるほど重要な手続きとなります。

アドバイザリー契約締結のメリットについて解説していきます。

M&Aにおいては専門的な知識や経験が必要となりますが、M&Aの経験は多くはありません。

そのため、アドバイザリー契約を締結することで知識や経験が補うことができます。

専門家を補わなければ、事前にリスクを把握することができず、トラブルなどに巻き込まれる可能性があります。

専門家を入れることで事前にトラブルなども防ぐことができ、スムーズにM&Aを進めやすくなるのです。

M&Aを進めるにあたっては、専門的な知識や経験が必要となる上に、通常業務に加えM&Aの業務も加わるため、業務負担は大きくなります。

アドバイザリー契約を締結すれば、M&Aに関連する業務は専門家に委託することができ、社内の担当者の業務負担を軽くすることができます。

M&A実務は専門的であるため、社内の担当者ではなかなか進めることができません。

外部の専門家とアドバイザリー契約を締結して、専門家の知見を活かすことで負担を軽減することができます。

自社でM&Aの相手企業を探そうとしても限定的になってしまいます。

そのため、自社に合った相手企業を見つけることができないおそれがあります。

専門家にはネットワークがあり、また、別の専門家のネットワークを活用できる可能性があります。

その結果、自社に合った相手企業を見つけられる可能性が高まり、M&Aを成功に導ける可能性が高まります。

アドバイザリー契約を締結することで自社に合うM&Aの相手企業を探してもらえる可能性が高まります。

アドバイザリー契約を締結することで生じるデメリットや注意点について解説していきます。

アドバイザリー契約を締結すれば、受託先の担当者が積極的に動き、段取りなど事前の準備を進めてくれます。

その反面、アドバイザリー契約を締結した場合、直接交渉などができないなどの制約が出てくる可能性があります。

アドバイザリー契約を締結している場合、先方との交渉は受託者が実施することになり、自社の知らない間に再委託されているなどの懸念が出てくることもあります。

アドバイザリー契約を締結することで契約内容に制約が生じる可能性があります。

アドバイザリー契約を締結したとしても受託先が適切な先かはわかりません。

アドバイザリー契約が専任契約となっている場合には一度受託先と契約を締結してしまうと他の受託先との契約をすることができません。

一度受託して業務を進めていく中で、当初期待しているほどの経験などを持っていないこともあります。

受託先が必ずしも期待通りの働きをしてくれるかは実際に業務を進めないとわからず、アドバイザリー契約を締結した時点では適切な先かはわかりません。

そして一度契約を締結すると受託先を変更することはなかなかできません。

また、契約を解除する場合には違約金等の支払いが生じる可能性があります。

そのため、事前に受託先が適切かは確認しておくことが重要となります。

ここまでM&Aアドバイザリー契約について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

M&Aを進めるにあたっては専門的な知識や経験が必要となり、専門家を活用することは必須になります。

専門家を活用する際に必須となるのがアドバイザリー契約です。

アドバイザリー契約の内容は専門的な内容も含まれていますが、理解した上で業務範囲などを定め、想定通りの業務を行なってもらい、M&Aの成功に導いていきましょう。

(執筆者:公認会計士 前田 樹 大手監査法人、監査法人系のFAS、事業会社で会計監査からM&Aまで幅広く経験。FASではデューデリジェンス、バリュエーションを中心にM&A業務に従事、事業会社では案件のコーディネートからPMIを経験。)