歯科医院売却の方法や流れ、価格相場、注意点をくわしく解説

- 記事監修: 相良 義勝 (京都大学文学部卒 / 専業ライター)

歯科医院の売却価格相場(居抜き)は、数百万円から2,000万円程度です。ただし、運営主体(個人と医療法人)や立地等の条件で実際の売却額は変動します。売却方法や流れ、成功させるポイントを徹底解説します。

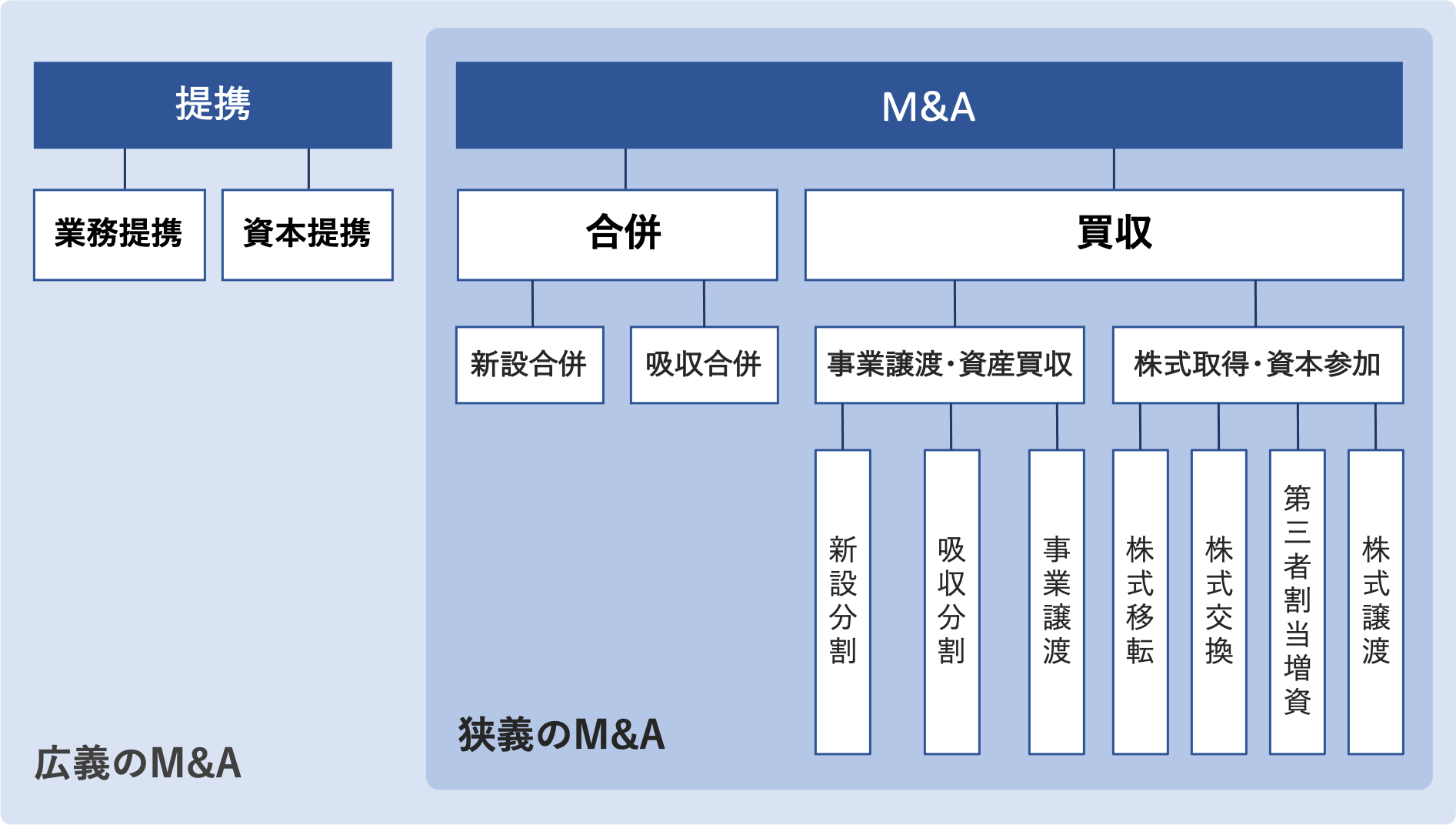

M&Aにおいては一定の取引手法(スキーム)にしたがって取引が行われます。

歯科医院の運営主体により利用できるスキームが異なります。

歯科医院の大半は個人医院か医療法人です。医療法人には社団医療法人(持分ありまたは持分なし)と財団医療法人があり、特殊なタイプの医療法人として社会医療法人・特定医療法人があります。[1]

社団医療法人は議決権を持つ人(社員)によって構成される法人で、社員総会が最終的な意思決定機関となり、理事会により運営されます。[2]

持分あり社団医療法人の場合、法人に出資した人(出資持分を有する人)が社員となり、退社時(社員をやめるとき)には法人財産(時価)のうち出資比率に応じた分を受けとることができます。[3]

財団法人は寄附された財源をもとに構成される法人で、外部の医療関係者などからなる評議員会の関与のもとで、理事会により運営されます。[2]

社会医療法人と特定医療法人は、公益性などに関する特別な要件を満たしたものとして当局から承認・認定を受けた医療法人(持分なし社団医療法人または財団法人)で、税制上優遇的な扱いを受けます。[3]

運営主体と利用可能なM&Aスキームの関係をまとめると以下のようになります。

運営主体 | 利用可能なスキーム | |

|---|---|---|

個人事業主 | ||

社団医療法人 | 持分あり | 事業譲渡、持分譲渡、役員・社員の交代、合併 |

持分なし | 事業譲渡、役員・社員の交代、合併、分割 | |

財団医療法人 | 事業譲渡、役員・社員の交代、合併、分割 | |

社会医療法人・特定医療法人 | 事業譲渡、役員・社員の交代、合併 | |

事業を構成する権利義務(有形・無形の資産、債権・債務、取引契約・雇用契約など)を買い手に移転し、事業の運営主体を売り手から買い手に変更するという手法です。

移転される権利義務の内容・範囲は売り手と買い手の協議により決定し、事業譲渡契約書に記載します。

譲渡対象を自由に設定できるのが事業譲渡のメリットです。

第三者が絡む権利義務(債権・債務、契約など)については、相手方(その第三者当人)の同意を得なければ買い手に移転できません。

不動産など、権利の移転に変更登記が必要となるものもあります。

他の手法では個別の移転手続きが基本的に不要です。

事業譲渡ではこうした手続きにかかる時間や事務コストがネックとなる場合があります。

歯科医院の事業譲渡で譲渡対象となる主な権利義務には以下のようなものがあります。

| 権利義務の例 |

|---|---|

資産関係 | 医院が所有する医療機器・医薬品・医療材料、事務機器、空調・給排水などの設備、家具・内装、土地・建物 賃借権(借地権など) 知的財産権(院名、診療ノウハウなど) 患者カルテ |

負債関係 | リース残債(買い手がリース契約を承継する場合) スタッフの退職金に関する債務(売却時に退職金の精算を行わず、退職金受給権・勤続年数も含めて買い手が雇用を引き継ぐ場合) |

契約関係 | 医薬品・医療材料の卸売業者や歯科技工所との取引契約 スタッフの雇用契約 自由診療の継続治療契約 |

事業譲渡は個人医院が利用できる唯一のスキームです。

医療法人の場合、以下のようなケースで事業譲渡が検討されます。

持分(出資者・社員としての権利)の譲渡により経営権を買い手に移転する手法です。

社団医療法人の社員は出資額にかかわらず1人1票の議決権を持ちます。

持分譲渡により買い手側が売り手法人の社員の過半数を占めれば、社員総会において単独で役員(理事・監事)の解任・選任などを行え(医療法第46条の3の3[4])、新体制に移行して経営権を取得することができます。

事業譲渡と違い、医療法人の権利義務を基本的にすべて引き継ぐことになります。

売り手側の役員や社員が辞職し、買い手側の人物が新たにその地位につくことで、売り手から買い手に経営権を移転できます。

財団医療法人では評議員の入れ換えも行われます。

持分あり社団医療法人の売却では退社時の持分払い戻しが医院売却の対価となります。

持分がない社団医療法人や財団医療法人の場合、辞職する役員・社員に支給される退職金に対価の性質を持たせるなどの工夫が必要です。

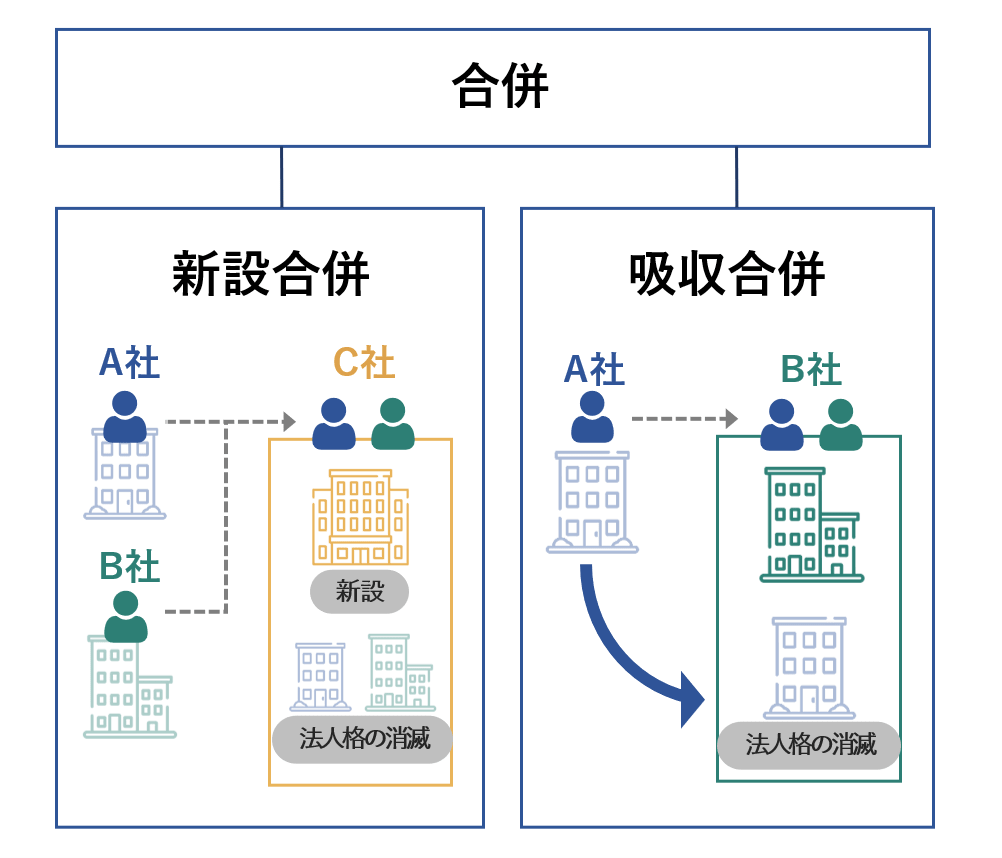

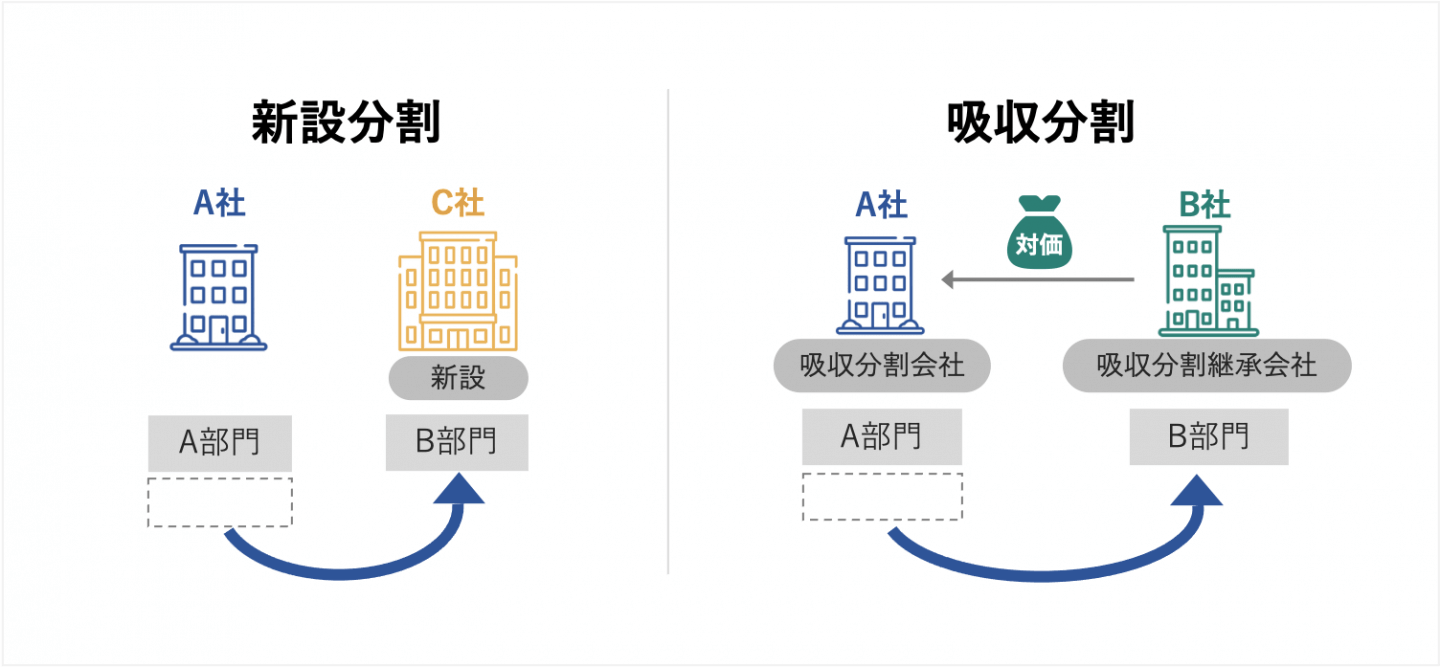

2つの医療法人が1つの法人に一体化するのが合併、法人の一部の事業のみを他の法人に一体化するのが分割です(医療法第57条~59条の5[5]、 第60~62条[6])。

既存の法人に一体化する吸収合併・吸収分割と、新設法人に一体化する新設合併・新設分割があります。https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-3882

分割は持分あり社団医療法人と社会医療法人・特定医療法人では利用できません(医療法施行規則第35条の6[7])。

合併・分割においては法人・事業を構成する権利義務が包括的に他法人に承継され、個別の移転手続きが不要です。

ただし、医療法に定められた債権者保護手続きなどが必要になります(後述)。

設備・内装などを解体せずに現状のままで物件を次の利用者に明け渡すことを居抜きと言います。

賃貸物件の場合、医院自身で設置した診療ユニット、レントゲン装置、機械室、内装・家具などの一式を譲渡することを意味します。

物件の賃貸借契約で居抜きが禁止されている場合もあるため注意が必要です。

その場合でも家主との交渉により居抜きが可能になるケースも少なくありません。

自己所有物件の場合、設備・内装類一式を含めて物件を譲渡または賃貸しするのが居抜きです。

借地の上に建てた自己所有の建物を譲渡する場合、借地権も譲渡することになります。

[1]医療法人制度について(日本医療法人協会)

[2]医療法人の機関について(厚生労働省)

[3]持分なし医療法人への円滑な移行マニュアル改訂版 第1章(厚生労働省)

[4]医療法第46条の3の3(e-gov法令検索)

[5]医療法第57条(e-gov法令検索)

[6]医療法第60条(e-gov法令検索)

[7]医療法施行規則第35条の6(e-gov法令検索)

M&Aにおいては一定の合理的な手法にしたがって売却対象の事業・法人の価値を査定し、その結果に基づいて協議を行い売却価格を決定します。

この価値査定のことをバリュエーションと言います。

現在最も正統的な手法とされているのはDCF(ディスカウントキャシュフロー)法です。

DCF法では以下のような流れでバリュエーションを行います。

DCF法は会計事務所などの専門機関に依頼して実行する必要があり、高コストです。

計算に必要な事業計画を用意できるかという問題もあります。

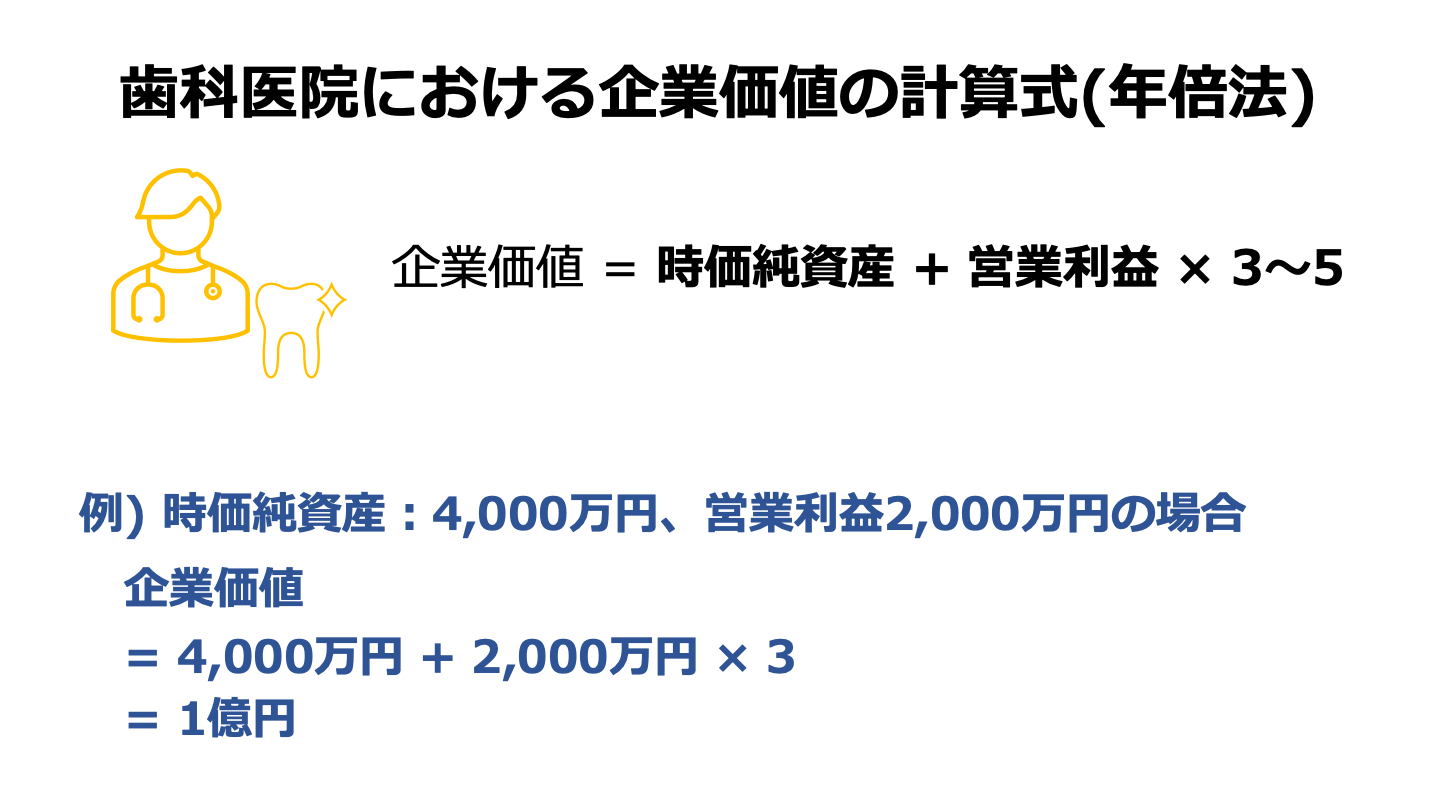

比較的規模の小さなM&Aでは、簡便な手法である年倍法がしばしば用いられます。

年倍法では事業・法人の価値を「時価純資産+直近年度の営業利益×3~5程度」とします。

時価純資産は貸借対照表上の資産と負債を時価で評価し直し、差し引きした金額(時価資産-時価負債)です。

例えば自己所有の土地・建物の時価が高額であるケースなどでは時価純資産が大きくなります。

営業利益にかける「3~5」という数字は一般企業の平均的な相場とされるもので、業種などにより変わります。

実際の数字は、売り手側が有する潜在的な収益性や買い手との統合によるシナジー(相乗効果)の評価が高いほど大きくなります。

バリュエーションにおいては同一の事業・法人について以下の2つの評価額を算出することができます。

価格交渉においては、①が売却価格の下限、②が上限と見なされます。

売り手にとっては①以下の金額で売却する合理的な理由がなく、買い手にとっては買収後に実現されるべきシナジーの価値をすべて売却価格に盛り込むのは不合理だからです。

諸事情を考慮しつつ、当事者間の協議により①と②の間の金額が売却価格として決定されます。

個人医院の事業は院長の経営判断・評判を中心にして回っており、スタッフの流動性は高く、院長抜きではこれまでの事業の形が成り立たないというケースが一般的です。

そうした医院が院長の退職を伴うM&A(事業承継型のM&A)を行う場合、現時点では高い収益を挙げていたとしても、バリュエーションにおいては収益性があまり高く評価されません。

年倍法で営業利益(院長としての年間所得)にかける倍率は、1またはそれ以下となるのが通例です。

一方、院長が売却後も(一定期間は)医院に残り、診療や事業引き継ぎへの協力を行うケースでは、収益性が十分に評価されることもあります。

その他、売却価格を高める要素には以下のようなものがあります。

医療法人であっても診療体制などが個人医院と変わらなければ、バリュエーションの考え方も個人医院と同様となります。

一方、複数の病院・診療所からなる大規模な医療法人など、院長・理事が変わっても組織や事業の形が概ね維持されるようなケースであれば、収益性についても高く評価される可能性があります。

持分あり社団医療法人の場合、持分ありということがプレミアムを生むことがあります。

持分には投資財産としての性質もあり、再売却がしやすいことや、持分あり社団医療法人は現行の法制度では設立が不可能で、希少価値があることなどが理由です。

医療機器や院内設備の内容・状態、立地・アクセス、サイズ・間取り・敷地面積などにより居抜きの価格は異なります。

数百万円から2,000万円程度で取引される例が多いようです。

M&Aは概ね以下のような流れで行われます。

売り手が同業者や取引先のつてを通して買い手を見つけるケースもありますが、通常はM&A専門機関や取引のある金融機関を介して売り手と買い手のマッチングが行われます。

M&Aを検討しているということが外部に漏れると現在の事業やM&A取引にとって支障が生じる恐れがあるため、マッチングの段階では匿名で交渉相手を探します。

M&A専門機関にはFA(ファイナンシャル・アドバイザー)、M&A仲介会社、M&Aマッチングサイトの3タイプがあり、それぞれ以下のような特徴があります。

| サービス内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

FA | 売り手・買い手の一方と契約を結び、依頼者の利益の最大化を目指してM&A全般を支援 | 専門的な支援を受けられる | 料金が高い 小規模なM&Aは対象外 |

仲介会社 | 売り手・買い手の双方と契約を結び、マッチングを中心にM&A全般を支援 | FAよりも低コスト スピーディーなM&Aが実現しやすい | 利益相反が起こりやすい |

マッチングサイト | インターネット上のシステムによるマッチングを中止としたサービスを提供 | マッチングの相手が幅広い 料金が安い(売り手側は通常無料) | 交渉については当事者間で直接行うか、FA・仲介会社と別途契約する必要がある |

有望な交渉相手が見つかったら秘密保持契約を締結し、医院の財務状況や現時点での希望条件(譲渡対象の範囲、売却価格、スキーム、雇用契約の引き継ぎなど)をまとめた資料(IM=インフォメーション・メモランダム)を買い手に提示します。

IMをベースに買い手側は買収対象医院の価値の査定や買収条件の検討を行い、売り手と買い手の間で初期的な交渉が行われます。

初期交渉で話がまとまれば、基本合意を締結します。

基本合意においては、売却条件についての暫定的な合意内容を確認し、今後の交渉の進め方に関する取り決め・義務を規定します(買い手に一定期間独占交渉権を付与することや、買い手がデューデリジェンスを行うこと、デューデリジェンスに売り手が協力することなど)。

医院の財務状況や資産の実態を把握し、事業引継ぎに伴うリスクを抽出して対応を検討するため、買い手側の主導で詳細な実態調査・実地調査が行われます。

これをデューデリジェンスと呼びます。

売り手側は基本合意の取り決めに従い、財務関係・レセプト関係の書類の提供や実地調査の受け入れなどを行って協力します。

歯科医院の場合、例えば以下のような点が調査対象となります。

| 問題点・リスクの例 |

|---|---|

資産関係 | 医療機器・設備の不具合、修繕・廃棄の必要性 建築基準・構造設備基準への不適合 |

負債関係 | スタッフの未払い残業代 未計上の退職引当金 リース残債 未払い税金 診療トラブルや労務問題で損害賠償責任を追うリスク(潜在債務) |

契約関係 | 各種契約(取引契約・賃貸借契約・リース契約など)の承継・更新に関する規定 チェンジオブコントロール条項(M&Aなどで運営主体が変わった場合に契約の相手方が一方的に契約解除を請求できるとする条項)の有無 自由診療継続契約の前払診療費の扱い |

デューデリジェンスの結果に基づいて最終的な条件交渉が行われ、交渉がまとまればM&A契約を締結します。

デューデリジェンスで判明した問題点・リスクについては以下のような対応が検討され、契約書に盛り込まれます。

持分の譲渡そのものは売り手側と買い手側の出資者個人同士による取引であり、M&A契約成立後すぐに譲渡実行(クロージング)に移ることができます。

譲渡実行後、新社員を含む社員総会で役員の解任・選任などが行われます。

事業譲渡が完全に成立するのは、個々の権利義務の移転手続きが完了した時点です。

事業譲渡契約書には譲渡日(医院の運営主体が売り手から買い手に変更される日付)が規定されますが、移転手続きがこの日にすべて行われるわけではなく、契約成立時から譲渡日以降の一定期日までに実施されるのが通例です。

医療法人の場合、「重要な資産の処分及び譲受け」の決定を特定の理事(理事長など)に委任することはできないとされており(医療法第46条の7第3項[8])、事業の譲渡・譲受もこれに該当します。

社団医療法人の場合、理事会により決定するか、定款の内容によっては社員総会による決議が必要です。

厚生労働省の定めたモデル定款では、重要な資産の「処分」について社員総会の決議が必要とされており[9]、これにしたがって定款を定めている医療法人が多いと思われます。

その場合、事業譲渡の際に売り手側で社員総会決議が必要です。

なお、不動産や運営基金などの重要資産は処分・担保設定が原則不可能な「基本財産」に設定するのが望ましく、基本財産の処分には社員総会決議が必要とされています。

財団医療法人の場合、重要な資産の処分(事業の譲渡など)は理事会により決定しますが、それに先だって評議員会の意見を聴く必要があります(医療法第46条の4の5[10])。

自主的な退任・退社であれば社員総会や評議員会の意見聴衆などは不要です。

社団医療法人では社員総会決議により役員を解任することも可能です(医療法第46条の5の2[11])。

旧役員・社員の退任・退社とあわせて新社員入社と新役員選任の手続きを行います。

役員選任は社員総会または評議員会で決議します(医療法第46条の5[12])。

厚生労働省のモデル定款によれば社員の入社には社員総会の決議が必要です[9]。

評議員の選解任は定款(寄附行為)に定めた方法により行います(医療法第46条の4[13])。

モデル定款では評議員は理事会により選出し理事長が委嘱するものとされています[9]。

医療法の定めに従い以下の手続きを行います(医療法第57条~59条の5[13]、 第60~62条[14])。

5の手続きは分割の場合にのみ必要です。

5の労働者保護手続きの対象となるのは以下のAまたはBに該当する職員です(分割により労働の内容・条件が大きく変化する可能性があるため)。

対象の職員に対しては個別に説明・協議の機会を設け、異議申出の期間を定めた上で、異議が述べられた場合は当人の意志にしたがった対応をとる必要があります(Aの職員であれば相手法人への雇用承継、Bの職員であれば現在のまま雇用継続)。[15]

原則的には以下のような流れになります。

解約予告通知については、有望な買い手が見つかり、居抜き交渉がある程度まとまってから出す場合もあります。

先に解約予告通知を出すと退去日が定まってしまい、その日までに居抜きを完了させる必要が生じるため、売り手の交渉力が低下してしまいます(買い手としては退去日近くまで待てば格安の値段で譲り受けることができると考えられます)。

時間的余裕があるケースや、物件のニーズが高くてすぐに(複数の)買い手がつくようなケースでは、解約予告通知を後回しにしたほうが有利と言えます。

一方、現在のままの場所・状態で医院経営を長く続けられないケースや、買い手がつくかわからないケースでは、いたずらに退去日が引き延ばされてしまうリスクを考慮し、解約予告通知を先に出しておくのが得策と言えるでしょう。

個人医院の場合は通常の不動産売買取引を行う流れとなります。

医療法人の場合、土地・建物が「重要な資産」「基本財産」に該当すれば社員総会決議などが必要です[9]。

建物を譲渡する場合は借地権の譲渡も必要になります。

借地権の譲渡には原則として地主の承諾が必要です(民法第612条[16])。

地主から承諾が得られた場合、承諾料として建物譲渡金額の1割程度を地主に支払うのが慣例です。

地主からの承諾が得られない場合、裁判所に借地権譲渡の許可を求めるという選択肢があります(借地借家法第19条[17])。

ただし、借地権譲渡により地主が不利益を被る事情があるなど、不承諾に合理的な理由があれば、裁判所に受け付けてもらえません。

建物を賃貸しする際には原則として地主の承諾は不要です。

ただし、賃貸しの場合にも地主の承諾を要する旨が借地契約に特約として規定されていれば、協議が必要になります。[18]

[8]医療法第46条の7(e-Gov法令検索)

[9]医療法人の機関について(厚生労働省)

[10]医療法第46条の4の5(e-Gov法令検索)

[11]医療法第46条の5の2(e-Gov法令検索)

[12]医療法第46条の5(e-Gov法令検索)

[13]医療法第57条(e-gov法令検索)

[14]医療法第60条(e-gov法令検索)

[15]労働契約承継法の概要(厚生労働省)

[16]民法第612条(e-Gov法令検索)

[17]借地借家法第19条(e-Gov法令検索)

[18]地主の承諾の要否(不動産流通推進センター)

事業の円滑な引き継ぎは、売却価格を高める上でも、社会的責任(雇用や治療サービスの継続)を果たす上でも重要です。

売り手側としても、現在の経営資源(設備、診療体制、スタッフ、患者との関係など)がいかに円滑に買い手によって引き継がれ、順調に発展させられるか、という視点で売却戦略を考える必要があります。

とくに、個人医院で院長が退職を検討しているようなケースにおいては、売却後に事業引継ぎへの協力を行うことを約束することが大きなアピールポイントとなります。

事業を円滑に引き継ぐ上で、認知度の高い院名の継承も重要なポイントです。

院名が院長の氏名を用いたものである場合は継承が困難であるため、時間的に余裕があれば事前に一般的な言葉を用いた院名に変更し、新院名が患者や地域にある程度浸透するのを待つのが得策です。

とくに個人医院や小規模な医療法人においては私人としての院長の資産と事業・法人の資産が明確に分離しておらず、両者間で不透明な資金の流れが見られるケースが少なくありません。

そうした状態は買い手が医院を評価・分析する妨げとなり、リスクを大きく見積もらせる結果となります。

事前に財務関係を整理し、医院の経営状況や財務上のアピールポイントを明確に買い手に伝えられるようにしておくことが重要です。

取引先やスタッフ、患者との契約についても内容を精査し、曖昧な点があればあらかじめ対応を検討しておくことが必要になります。

売却スキームの選択や売却条件の交渉においては税金コストの問題も避けて通れません。

スキームにより、売却対価に発生する税金の種類・額は異なります。

税金コストが抑えられるようなスキームを選択することで、売却対価の手取りを大きくすることができます。

医院売却の税金コストについては以下の記事で詳しく取り上げています。

医院を売却するとした場合のバリュエーションは、買い手との統合によるシナジーが大きいほど高額となります。

大きなシナジーを実現できそうな相手を買い手に選ぶことで、高額売却の可能性が高まります。

シナジーの大きさは、雇用や治療サービスの継続・発展という面でも非常に重要です。

M&Aの第一段階で行われる買い手とのマッチングが、M&A全体にとって大きな鍵を握っていると言えます。

歯科医院の売却では、医療法や労働法、税法などの定めに従い、運営主体(個人・各種医療法人)の違いに応じた対応が求められます。

売却価格に関しては、売り手側としても売却後の事業がいかに運営されるかという視点で考えることが重要です。

また、好相性の買い手とのマッチングを図ることが、取引全体にとって大きな鍵となります。

(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。