M&Aにおける経営統合とは、共同株式移転などによる持株会社の設立を意味します。一方で合併とは、複数企業が合体して一個の会社となる手法です。経営統合と合併の違いやメリット・デメリットを詳しく解説します。(公認会計士 西田綱一 監修)

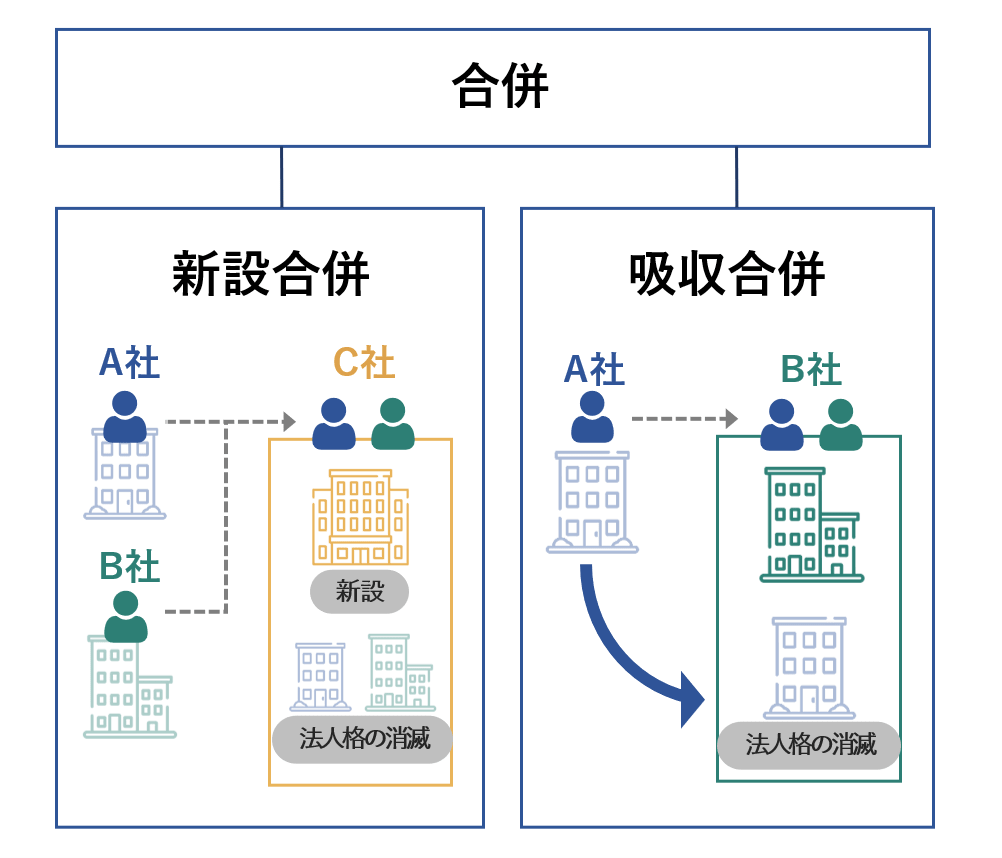

合併とは、複数の会社が合体して形式的にも実質的にも、一個の会社となることです。

合併の内、当事会社の一社が合併後も存続会社として存続し、合併により消滅する消滅会社の権利義務を承継するものを吸収合併といいます。[1]

一方、当事会社の全てが消滅会社として合併により消滅し、それらの会社の権利義務を合併により新たに設立する新設会社に承継させるものを新設合併といいます。[2]

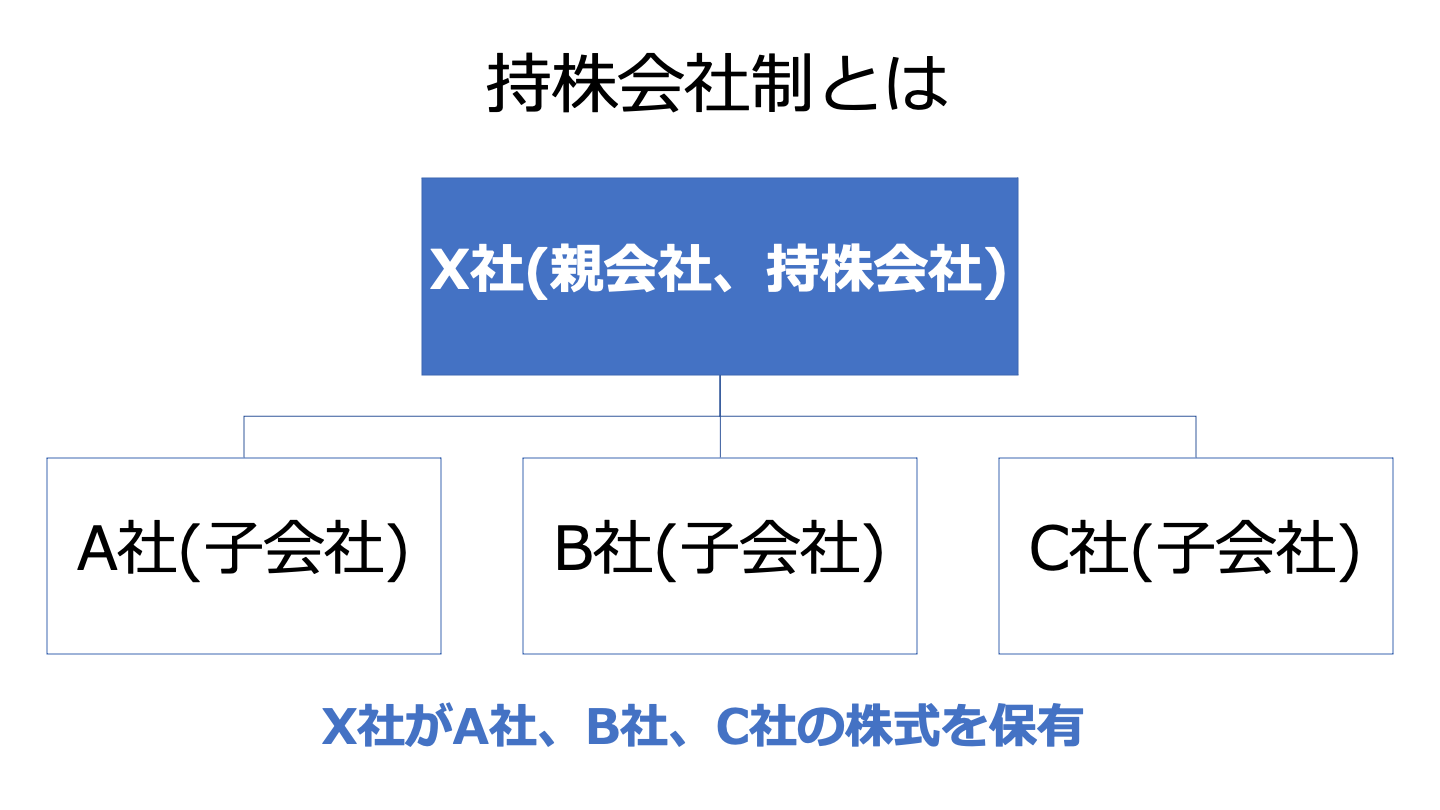

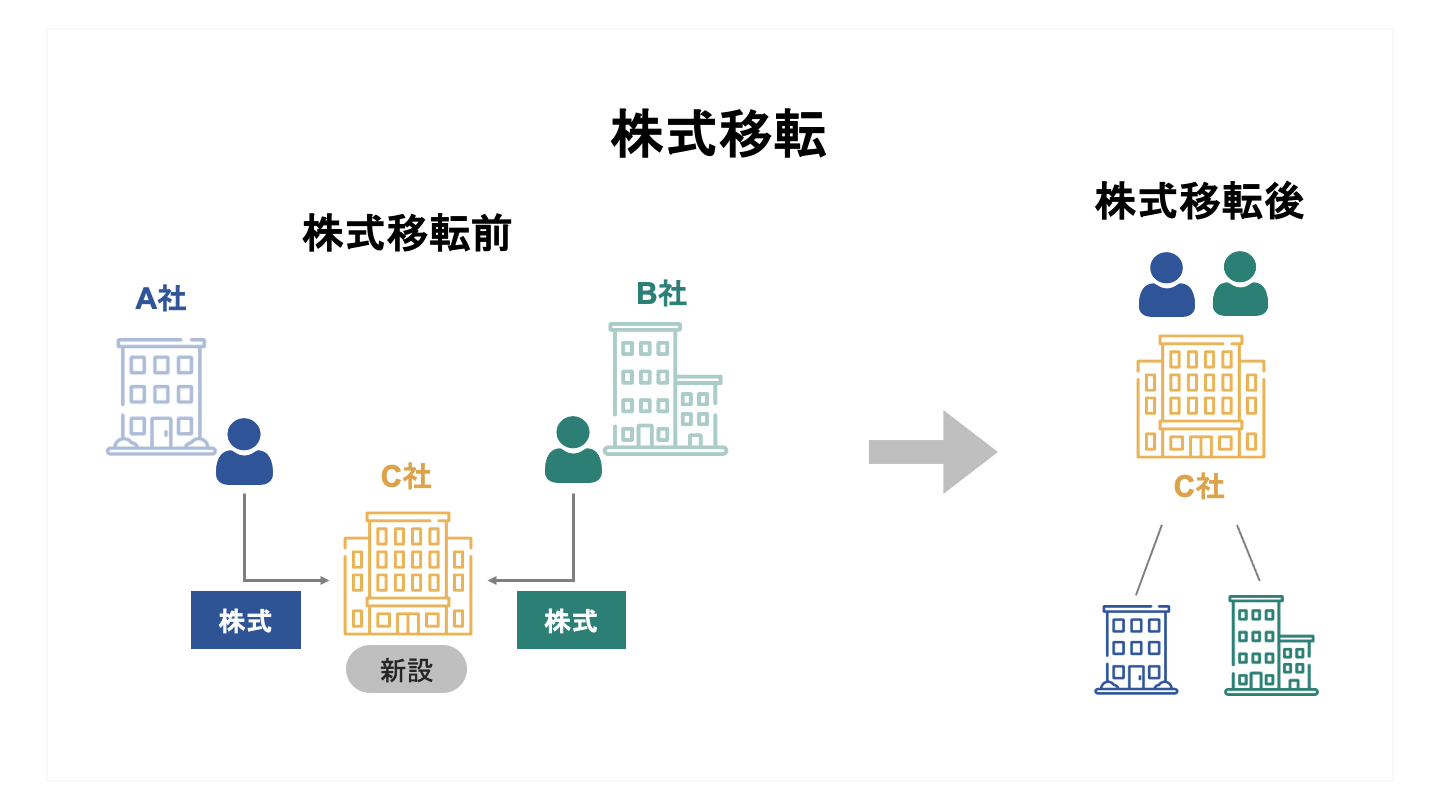

経営統合とは、複数の既存の株式会社を完全子会社として、持株会社を設立することです。

この経営統合は、共同株式移転というスキームを用いてなされることが多いです。

経営統合という言葉を、より広く、M&Aの後になされる経営を統一するための手続きという意味で用いることもあります。

しかし、多くの場合は持株会社の設立の意味で用いられます。

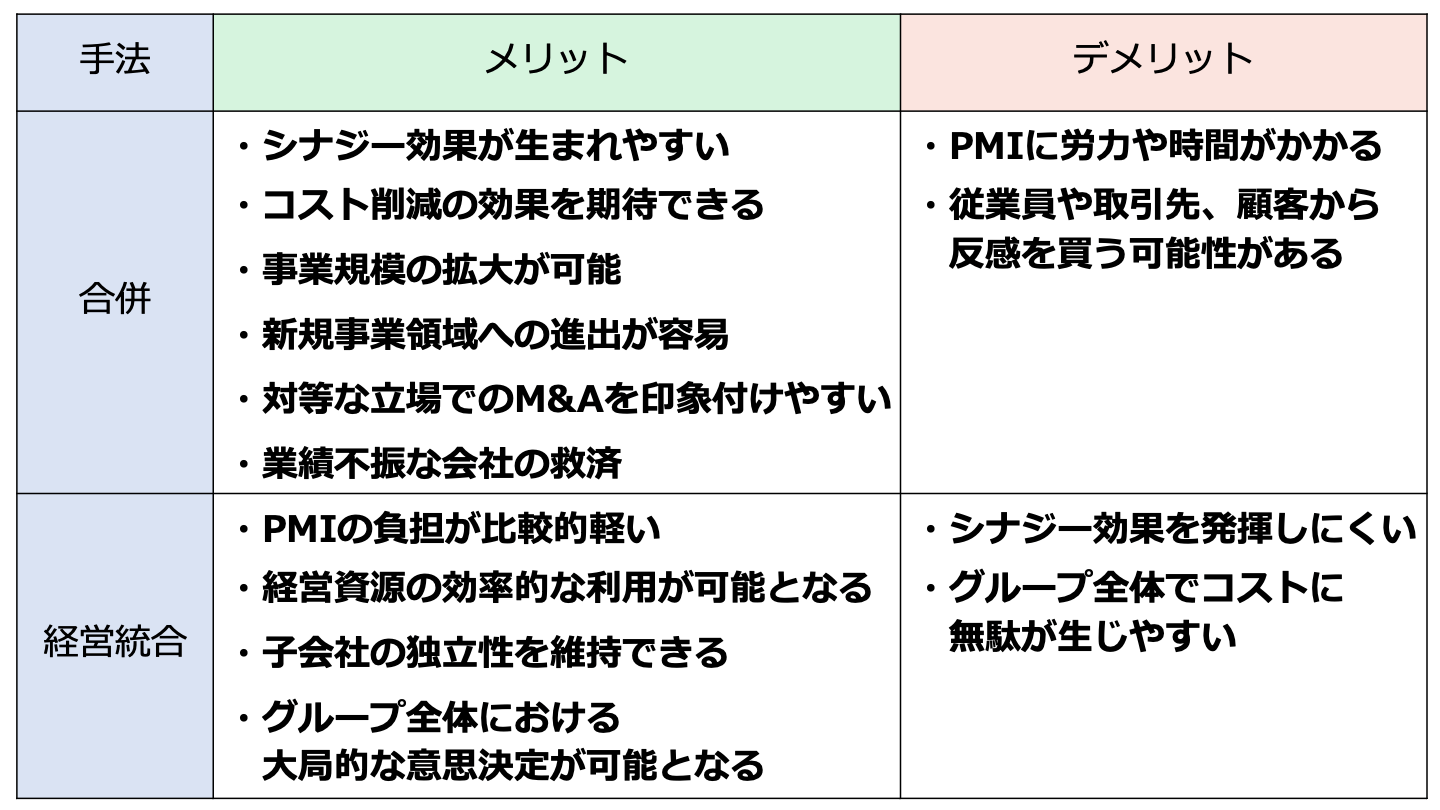

合併は、一つの法人格の元、諸制度の整備や重複する部署のリストラクチャリング等を通じて、統合によるシナジーが大きいと判断される場合に選択される手法と言うことができます。

一方、経営統合においては、完全子会社の法人格は維持されます。

人事制度の統一等がすぐに課題となるということはありません。

共同持株会社の元において、それぞれ異なる制度の維持が容易です。

そのため、経営統合は共同持株会社の下で一定の経営の独立性が確保された、緩やかな統合が志向される場合に選択される手法であると言えます。

シナジー効果とは、複数の企業または事業が一つとなることで、補完的な資源や知識を共有することによってなされる経営効率化などの相乗効果のことです。

例えば、売上シナジーがあります。

売上シナジー:売上アップにつながるシナジー効果のこと。例えば、新製品の共同開発、ブランドの共用利用など。

合併においては、子会社の独立性を維持する経営統合と比較し、シナジー効果がより発揮されやすいと言われています。

合併においては、経営統合と比較し、コストシナジーがより発揮されやすいと考えられます。

コストシナジー:コストダウンにつながるシナジー効果のこと。例えば、共同購買による仕入れコストの低減と、拠点の統廃合による拠点コストの削減など。

コストシナジーが発揮された結果として、コスト削減の効果を期待できます。

合併は複数の会社が合体することです。

そのため、子会社の独立性を維持する経営統合より、一個の会社単位で考えると、経営する事業の規模が拡大されます。

子会社の独立性を維持する経営統合と比較し、合併は当事会社それぞれの弱点がより補完されうるものであると言えます。

そのため、新たな販路の開拓や新規分野への進出がしやすくなります。

合併においては、「対等合併」という名のもと、対等な立場でのM&Aを印象付けやすい点が大きなメリットです。

子会社の独立性を維持する経営統合と比較し、合併は1つの会社となるため、業績不振な会社を救済するのに用いやすいと言えます。

PMIとは、ポストマージャーインテグレーション(Post Merger Intgration)の略語です。

M&Aのクロージング後の相当期間内に実施される経営を一つにまとめていく作業のことを意味します。

合併においては、経営統合と比較して、PMIをより早急に進める必要があります。

そのため、PMIに対する現場の負荷が大きく、本来の事業活動が停滞してしまう恐れがあることに注意が必要です。

合併が被合併企業の従業員のモチベーションダウンを引き起こし、反感を買う可能性があります。

また顧客・取引先の反感を放置すると、顧客離れを招くことになりかねません。

一方、経営統合は会社自体が存続するので、合併に比べると、これらの問題が発生しにくいと言えます。

合体して1つの会社となる合併と比較して、経営統合ではPMIを早急に進める必要はありません。

そのため、統合作業に対する現場の負荷も合併と比較すると小さくてすみます。

経営統合を行うと、親会社は子会社管理に、子会社は事業の運営に専念できるようになり、経営資源の効率的な利用が可能になります。

一方、合併については1つの会社でこれらを全て行うこととなり、経営資源の効率的な利用に繋がるとは言えない面もあります。

経営統合の当事会社は、経営統合の実施後も共通の持株会社の下で独立の法人格を維持することができます。

そのため、合併と比較して、形式上はより緩やかな統合が可能となります。

合併を行い1つの会社になることで、返って会社の意思決定が個々の部門優先になることもあり得ます。

一方、経営統合を行えば、グループ全体における大局的な意思決定が可能となると想定されます。

完全に1つの会社となる合併と比べると、経営統合はシナジー効果が発揮しにくい面があります。

経営統合を行うことでグループの会社数が増えると、重複する部門も発生しえます。

合併により1つの会社になれば、このようなデメリットは回避できると考えられます。

LINEモバイル:MVNOサービス「LINEモバイル」の提供

ソフトバンク:移動通信サービスの提供等

譲り受け企業:LINEプラットフォームを活用した通信事業における新サービスを提供する一環

日立キャピタル:総合リース業等

三菱UFJリース:各種物件のリース等

譲り受け企業:ビジネス領域の相互補完・経営基盤の強化・新たな価値創造

前田建設工業:土木・建築事業

前田道路:舗装・製造販売事業

前田製作所:建設機械関連事業

インフロニア・ホールディングス:子会社およびグループの経営管理等

譲り受け企業:強固な経営基盤の構築や経営資源の最適配分等

伊藤ハム:食肉加工

米久:食肉加工

伊藤ハム米久ホールディングス:グループ内子会社の経営管理[7]

譲り受け企業:培った技術やノウハウなどを持ち寄り、シナジー効果を発揮すること[8]

[3]完全子会社であるLINEモバイルの吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ|ソフトバンク

[4]三菱UFJリースと日立キャピタルとの合併を通じた経営統合に向けた契約締結に関するお知らせ (mitsubishi-hc-capital.com)

[5]決算短信(mitsubishi-hc-capital.com)

[6]前田建設工業、前田道路および前田製作所の共同持株会社設立(共同株式移転)に関する経営統合契約書の締結および株式移転計画の作成について (maeda.co.jp)

[7]四半期報告書(itoham-yonekyu-holdings.com)

[8]伊藤ハム米久ホールディングス統合報告書 (itoham-yonekyu-holdings.com)

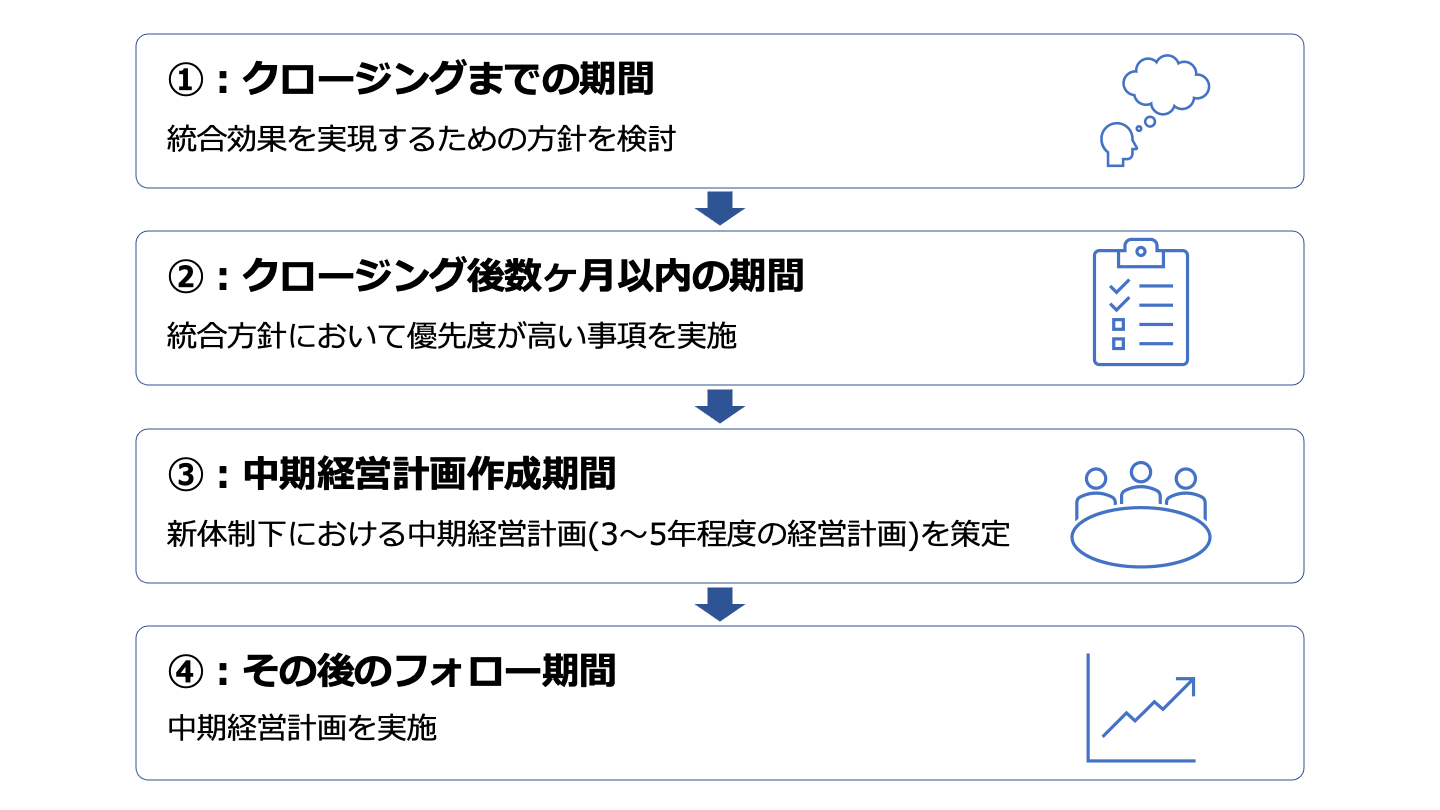

この期間においては、対象会社において期待されている統合効果を実現するために、何をどのような手順、方法で統合していくかという統合方針を検討します。

この時期には、統合方針において実施の優先度が高いとされた事項が実施されます。またクロージング後に先送りされた事項についての検討や決定が行われます。

クロージング後100日程度で新体制下における中期経営計画(3から5年程度の経営計画)を策定することが多いです。

中期経営計画が策定されるとそれを実施していくことになります。

ここまでM&Aにおける経営統合について説明してきました。合併との違い、メリット・デメリット、経営統合後の流れについて解説したため、しっかりとイメージできたという方もいらっしゃることでしょう。経営統合はPMIにおける流れをしっかりと意識しながら行うことが重要です。

(執筆者:公認会計士 西田綱一 慶應義塾大学経済学部卒業。公認会計士試験合格後、一般企業で経理関連業務を行い、公認会計士登録を行う。その後、都内大手監査法人に入所し会計監査などに従事。これまでの経験を活かし、現在は独立している。)