M&Aにおける利益相反とは、仲介業者が売り手と買い手の両方と契約を締結することで、片方にとって不利益となる取引です。M&A仲介業者における利益相反取引について、デメリットや問題点をくわしく解説します。(公認会計士監修記事)

仲介業者は、M&Aの買い手と売り手の間に立ち、買い手と売り手の双方に対して、取引が成立するよう各種調整やアドバイスを実施します。

売り手に対しては、簡易的な企業価値評価、案件概要書の作成、買い手探しを行います。

買い手に対しては、売り案件の紹介、相場感のアドバイス等を行い、M&Aプロジェクト全体のスケジュール管理など、プロジェクト全体をリードしていきます。

M&Aアドバイザーは、M&Aに関するアドバイスを提供する専門家です。

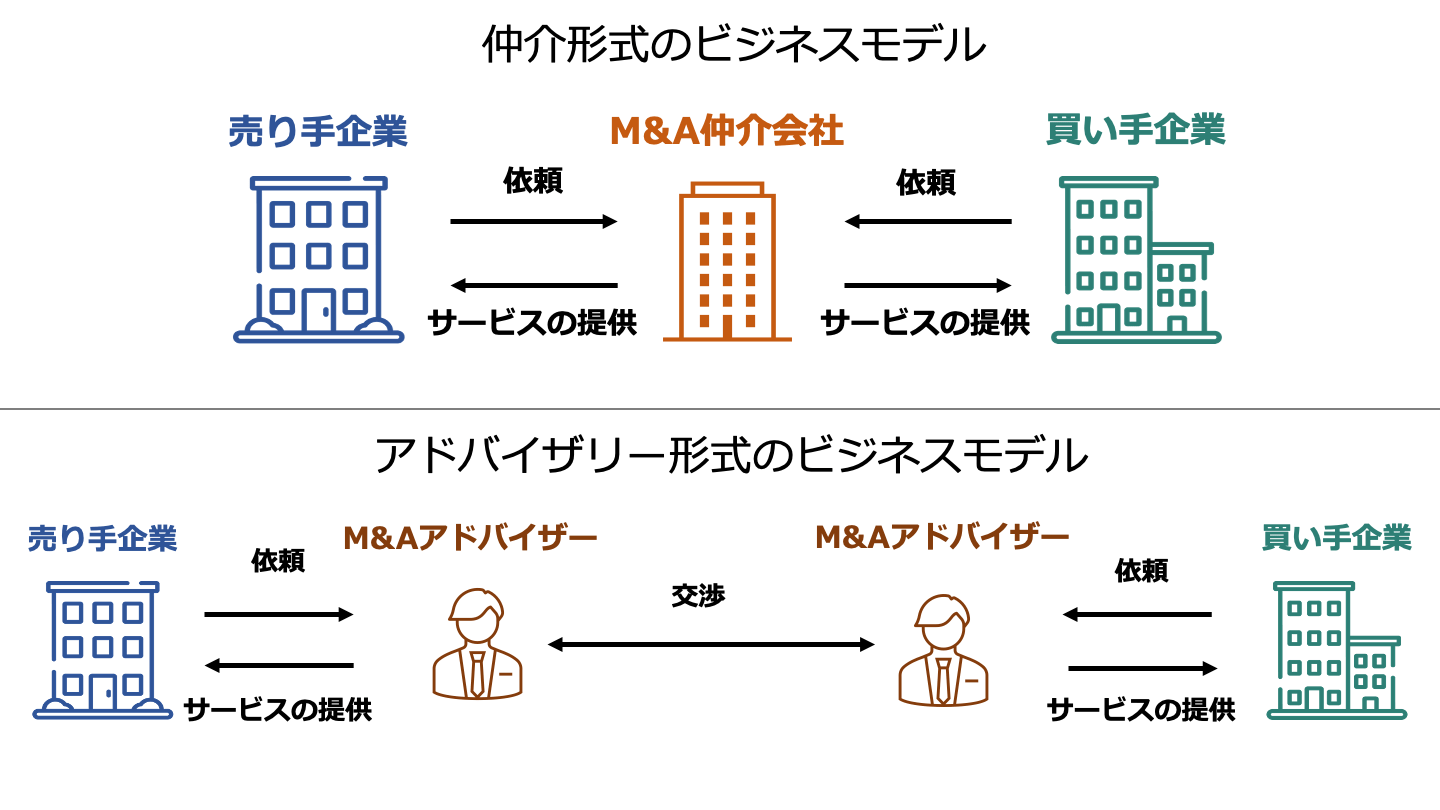

M&Aアドバイザーの業態には、「仲介形式」と「アドバイザリー形式」があります。

仲介形式は、買い手と売り手の双方に対して、中立的な立場からアドバイスを提供する業態です。

一方でアドバイザリー形式は、買い手か売り手のどちらか片方のみに対してアドバイスを提供する業態です。

つまり、M&A仲介業者は仲介形式の業態でM&Aを支援するM&Aアドバイザーです。

業務内容に大きな違いはなく、M&Aアドバイザーの一部が仲介業務も行うイメージです。

利益相反取引とは、ある取引が一方にとっては利益になるが、他方にとっては不利益になってしまう取引のことです。

例えば、会社と取締役が行う取引が挙げられます。

取締役が自己の利益になるような取引を会社としてしまえば、会社に損失を与えてしまう可能性があります。

そのため、取締役が利益相反取引を行う際は、取締役会または株主総会の承認を受ける必要があります。

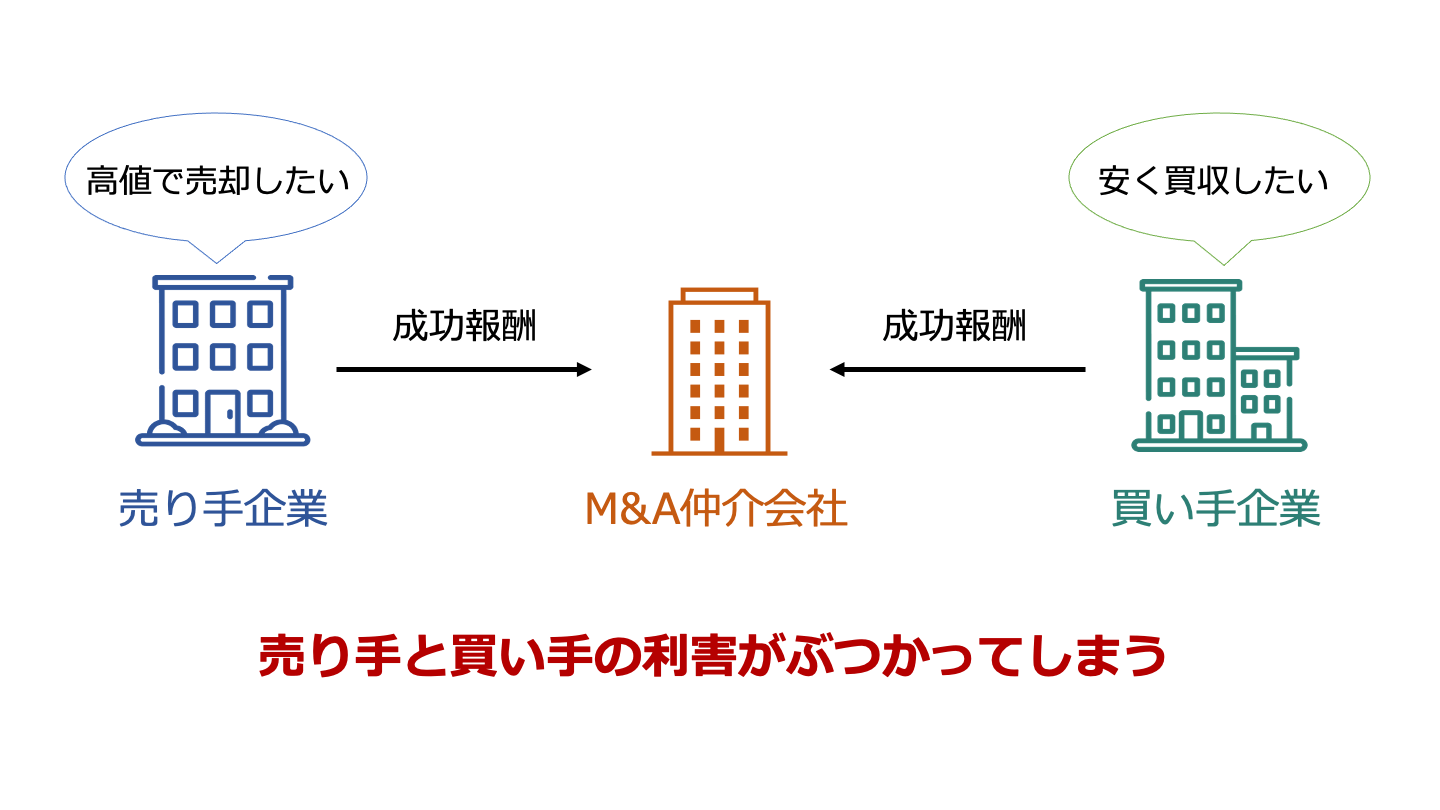

M&A仲介は、買い手と売り手の双方と契約し、どちらにもM&Aに関する助言を行い、双方から対価を得ています。

買い手はなるべく安く買収したいと考えますが、売り手はなるべく高く売却したいと考えるはずです。

そのため、M&Aに関する助言を行った場合、買い手と売り手の双方に有利になる助言は理論的にできず、M&A仲介の業務は利益相反と指摘されています。

河野氏のブログの中でも、M&A仲介業者の中でも買い手と売り手の双方から手数料を受け取っている業者については、利益相反問題がある旨を指摘[1]しています。

仲介業者にとってみれば、一回限りの付き合いになる売り手より、複数回の付き合いとなる可能性のある買い手に寄り添う方が得になる、と解説しています。

当該ブログは、2020年12月18日に公開されていますが、大手M&A仲介業者である日本M&Aセンターホールディングスの株価は、12月18日終値3,380円[2]から、12月22日終値3,270円[2]へ、2営業日で3.2%株価が下落しました。

M&A仲介業者は、買い手と売り手の双方から手数料を得られるため、できるだけ自社の買い手顧客に案件を紹介していきます。

仮に買い手側にM&Aアドバイザーが付いていれば、買い手側から仲介手数料を得ることが難しい場合があるため、2倍の手数料を得られるようにするためです。

M&A仲介会社は、買い手と売り手の双方から手数料を得られることで、M&Aアドバイザーよりも高い手数料を得られます。

よって、M&A仲介会社にとって、取引価格はそれほど重要ではなくなり、取引が成立するかどうかが最も重要なポイントとなります。

M&A仲介は、最も高い価格を出す買い手を探す努力をするインセンティブに乏しく、M&Aに慣れている、大企業でM&Aの予算が豊富にあるなど、取引しやすい買い手を優先する傾向にあります。

そのため、売り手よりも買い手側にとって有利な価格となりやすいと言えます。

M&A仲介が間に立つ場合、売り手企業の交渉戦略が買い手側に筒抜けとなってしまうリスクがあります。

例えば、売り手がM&A仲介会社に売却できる最低限の金額を伝えていた場合、仲介会社から買い手に情報が流れてしまえば、最低限の金額以上で売却できるチャンスを逃すことに繋がります。

また、競合の買い手がいないなど、売り手にとって交渉上不利な情報が買い手に筒抜けになることで、価格交渉上、売り手が不利な立場に立たされてしまう可能性があります。

仲介会社は、M&Aが成立しなければ手数料を得られないことから、常にM&Aを成立させ続ける必要があります。

そのため、仲介業者は、リピートの期待できる買い手側を優遇する可能性がある点に留意が必要です。

売り手にとって、通常、M&Aは一度しかできませんが、買い手にとって複数案件を買収する事例は数多くあります。

買い手同士の競争であっても、リピート可能性の高い大企業Aとリピート可能性の低い中小企業Bが競っていた場合、B企業の方が高い買収希望価格にも関わらず、仲介業者はA企業を優遇してしまう可能性もあります。

リピートの期待できる買い手側を優遇することで、売り手側の利益を損なうリスクが大きい点に留意が必要です。

売り手の理想が高すぎる場合、M&Aは成立せず、売り手は売却機会を逃すことになってしまいます。

M&Aの成約が重要なM&A仲介業者が間に入ることで、売り手を説得し、売り手の高すぎる理想を修正させ、売却を実現できるといったメリットがあります。

売却価格が安くなりやすいといったデメリットはあるものの、売却を実現しやすい点は、利益相反取引であったとしても、M&A仲介のメリットの一つとして挙げることができます。

取締役が以下の取引を行う場合には、株主総会または取締役会(取締役会設置会社の場合)の承認を受ける必要があります。[3]

上記は、会社法上、競業および利益相反取引に該当するため、取引する際に制限がかけられています。

同一の法律行為において、相手方の代理人となること(自己契約)、当事者双方の代理人となること(双方代理)はできません[4]。

ただし、本人があらかじめ許諾した行為は対象外となります。

弁護士に業務を依頼する際、コンフリクト(利益相反)チェックがなされるのは、双方の代理人となることができない規定があるためです。

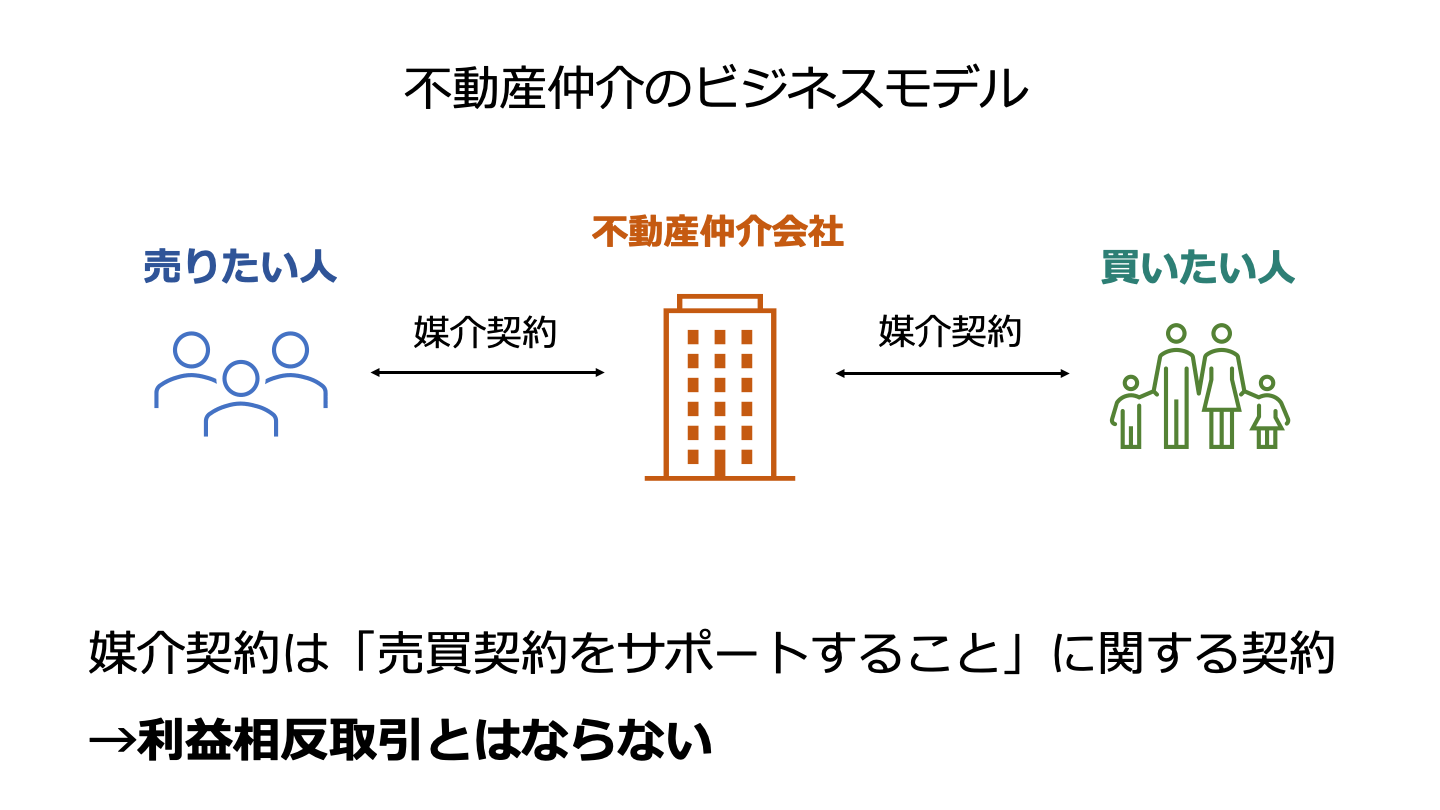

宅地建物取引業者は、買い手と売り手の双方と媒介契約を結び売買を仲介することがあります。

民法上の利益相反取引になるのでは、という問題がありますが、媒介契約の場合、利益相反取引とはなりません。

宅地建物取引業法上、媒介契約とは、売買成立や事務処理をサポートする契約であり[5]、代理人とは異なるためです。

[3] 会社法第356条

[4] 民法第108条1項

[5] 宅地建物取引業法第34条の2

M&A仲介会社の売上の大部分はM&Aが成立した際の成功報酬です。

中には手付金などがなく、報酬が成功報酬だけの仲介会社もあります。

そのため、仲介会社が売上を計上するためには、M&Aを成立させることが重要であり、売り手や買い手の利益よりもM&Aの成立を優先するインセンティブが働きやすい仕組みになっています。

例えば、本来であればリスクが高い案件のため、買い手に買収を勧めないことが買い手の利益になる場合でも、無理にでも案件を成約させるようアドバイスをするといったことが考えられます。

売り手に対しても、相場よりも安い企業価値にすることで売却しやすくするといったインセンティブが働きやすくなります。

M&A仲介業を行うための法律や資格は特に整備されておらず、誰でも業務として行うことができます。

M&Aに関する適切なアドバイスを提供するためには、M&Aに関する知識や豊富な経験が必要不可欠です。

しかし、法整備や資格が不十分であれば、仲介業者によって、サービスの質にバラつきが出てしまい、顧客が不利益を被る恐れがあります。

なお、2021年9月より、中小企業庁において、M&A支援機関に係る登録制度[6]が開始されています。

今回登録されたのは、法人1,700件[6]、個人事業主578件[6]の合計2,278件であり、数多くのフィナンシャルアドバイザリーや仲介業者が登録されています。

売り手と買い手の双方へM&Aのアドバイスを提供し、双方から手数料を得ているM&A仲介業者は、売り手と買い手の利益相反が問題となります。

M&A仲介業者は、複数回取引する可能性のある買い手を優遇する可能性があり、売り手がM&A仲介業者を利用する際は、十分に注意する必要があります。

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。