LPガス業界のM&A動向・事例、売却価格相場|業界動向も解説

- 法務監修: 相良 義勝 (京都大学文学部卒 / 専業ライター)

LPガスの需要が縮小するなか、LPガス業界ではM&Aを活用して生き残りを図る動きが活発化しています。業界の現状と絡めながら、LPガス業界のM&A動向と2018年~2021年のM&A事例、売却価格相場などをわかりやすく解説します。

エルピーガス振興センターが2020年に実施したアンケート調査をもとにLPガス販売事業者の特徴をまとめると、以下のようになります。[1]

| アンケート調査回答企業に占める割合 |

|---|---|

組織形態 | 個人経営 22.5% 法人経営(会社) 71.6% 法人経営(組合) 5.7% |

流通段階 | 卸売専業 1.0% 卸売・小売兼業 14.8% 小売専業 84.2% |

専業・兼業 | LPガス販売専業 17.8% その他の事業と兼業 82.2% |

LPガス事業に従事する従業員数 | 0名 11.6% 1~2名 31.6% 3~5名 25.5% 6~10名 12.5% 11~15名 5.1% 16~20名 2.8% 21名以上 10.9% |

LPガス販売業界では主に中小~中堅規模の事業者が各地域に分散して事業を展開しており、都市ガス供給エリアに比べてLPガスの供給エリアは少子高齢化・過疎化の度合いが高めです。

LPガス販売事業者はLPガス販売については小売専業が大半で、LPガス販売以外の事業を兼業している企業が多くを占めます。

兼業の内容で多いのは以下のような業種です(数字は兼業企業に占める割合)。

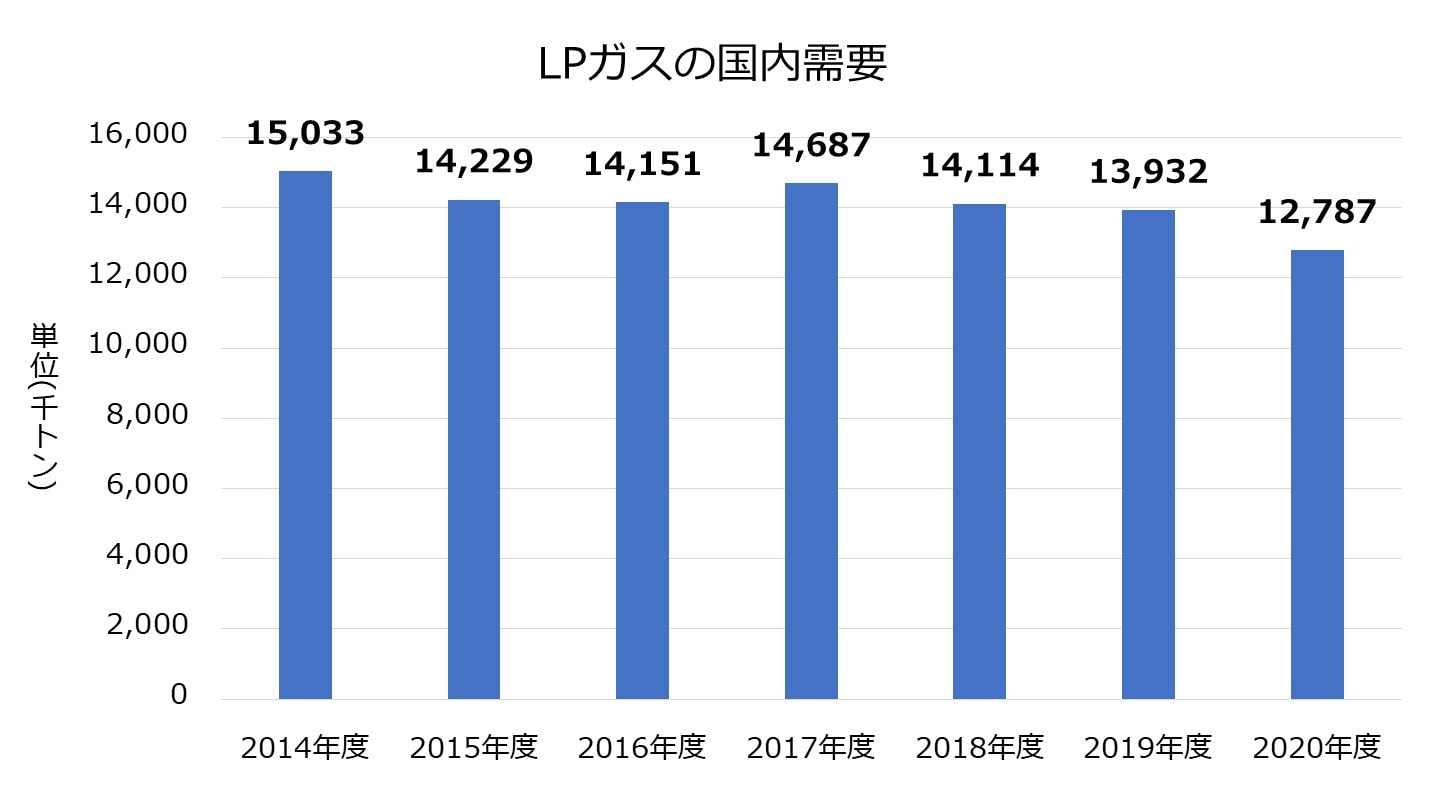

LPガスの国内需要は1996年度の1,970万トンをピークに下り坂となり、近年は1,300万トン〜1,400万トン程度で推移しています。

LPガス販売事業者数も一貫して減少傾向にあります。[2]

参考:LPガス業界の現況(経済産業省)、需給推移年報(日本LPガス協会)の資料をもとに弊社作成

需要減少の背景としては、少子高齢化や都市ガス・オール電化の普及などがあります。

エルピーガス振興センターのアンケート調査では、得意先(LPガス供給先の家庭・店舗など)の戸数が増減した要因として多くの企業が以下のような事項を挙げています(数字は要因として挙げた企業の割合)。[1]

得意先の増加要因 | 得意先の減少要因 |

|---|---|

|

|

今後も高齢化や住宅新設の減少により需要縮小が進み、電力会社や同業者との競争がますます激化していく可能性が高いでしょう。

しかしながら、LPガスは環境性・利便性の点で以下のような長所があり、一定の需要は維持されていくものと予想されます。

今後のLPガス販売業においては、以下のような取り組みが成長の鍵を握ると考えられます。

従来、LPガスの容器(ボンベ)は鋼製のものが主流でしたが、近年では利便性やデザイン性、安全性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)製容器が登場しています。

FRP容器は販売事業者にとって導入のハードルが高く、現在ままだ普及率が低いものの[1]、中長期的には新たな需要が見込まれる分野と言えます。

LPガスの販売にあたっては、液化石油ガス法により保安業務(設備点検・定期調査・重要事項周知・緊急時対応など)の実施義務が課されます。保安業務は保安機関として認定を受けた者が行う必要があります。[3]

販売業者自らが認定保安機関として保安業務を行うケースと、外部の認定保安機関に委託するケースがあります。

国としては、「認定液化石油ガス販売事業者」制度を通してLPガス販売事業者の保安機能の高度化を推進する姿勢を取っています。

集中監視システム(複数の得意先のLPガス設備を無線通信で一括管理し、緊急時には遠隔遮断が可能なシステム)の導入などが、同制度の認定要件となっています。

認定販売事業者には第一号(ゴールド)と第二号の2種類があります。エルピーガス振興センターのアンケート調査によると、この認定を取得している販売業者は第一号が9.2%、第二号が6.2%と、かなり限られます。[1]

集中監視システム導入や認定取得を行わない理由として多くの企業が挙げているのは、以下のようなものです。

集中監視システムなどを通したLPガス供給・保安体制のネットワーク化は、電力を初めとする他のエネルギーとの競合・共存を図る上で非常に重要な経営課題であると言えます。

[1]石油ガス流通・販売経営実態調査報告書(経済産業省)

[2]LPガス業界の現況(同上)

[3]LPガス販売事業の手引き(同上)

LPガス需要が縮小し、各地域のLPガス事業者が淘汰の波にさらされるなか、同業者とのM&Aによって状況を打開し、中長期的な事業成長を図ろうとする動きが活発化しています。

LPガス販売量・兼業規模ともに大きく、数県をまたいで事業を展開しているような企業が買い手となる例が多く、同地域や隣接エリアの比較的小規模な企業を買収して事業拡大を図っています。

売り手側としても、より安定した事業基盤を有するグループに参加することにより事業の継続・発展を図ることが容易になります。

中堅企業のなかには、経済成長とともにLPガス需要が拡大しているアジア地域への進出を図るため、現地のLPガス販売業者に対する買収・出資を進めているところもあります。

東京ガス・大阪ガスのような大手都市ガス事業者は、主として再生可能エネルギー・スマートエネルギー方面や海外でのエネルギー事業に関連したM&Aを盛んに進めていますが、国内LPガス事業関連のM&Aを行う例もあります。

国内でのLPガス事業については、シェア拡大戦略をとる会社と同事業の切り離しを図る会社があり、前者の場合、地方の中堅LPガス販売会社などが買収対象となっています(後述する東邦ガスの事例など)。

後者の場合は反対に、LPガス関連子会社を大手LPガス販売会社などに譲渡し、グループの経営資源を他の事業に集中するという戦略がとられます(後述する東京ガスの例など)。

LPガス事業者のなかには、M&Aを利用して兼業強化・事業多角化を進めるているところや、電力会社との協業を通してガス・電力を含む総合的なエネルギー事業の推進を図っているところもあります。

LPガス業界では古くからLPガス小売業に関する商権の売買が行われてきました。

LPガス小売業者が廃業時に仕入先のLPガス卸売業者に得意先の契約を譲渡する、というのが典型的な例です。

これはM&A手法としては事業譲渡にあたります。LPガス小売業に限らず、比較的規模の小さな事業の売却では事業譲渡がよく用いられます。

売り手が法人の場合、一般的に株式譲渡の手法が最もよく用いられます(とくに売り手が非上場中小企業の場合)。

LPガス販売業者のM&Aでも株式譲渡がしばしば利用されます。

そのほか、資本業務提携を通して電力会社などとの協業を進めるケースもあります。

ひとつの事業は様々な権利義務(有形・無形の資産、負債、雇用契約・取引契約など)で成り立っています。

事業譲渡では、これらの権利義務を一点一点買い手企業に移転することで、事業を買い手に移管します。

事業譲渡では譲渡する権利義務の範囲を契約により取り決めます。

例えば、複数事業のうちの1事業のみ、あるいは1つの事業所・販売所のみを譲渡対象としたり、商売上の契約や顧客情報、取引先とのつながりといった「商権」のみを譲渡したりします。

全事業を譲渡するケースもあります(現経営陣も含めて売り手企業全体を買い手企業に移管し、1事業部門として事業を継続するケースなど)。

譲渡される権利義務の件数が多いと手続きが煩雑となり、譲渡完了までに相当の時間・コストがかかります。

そのため、事業譲渡は比較的小規模な事業のM&Aで用いられるのが通例です。

売り手企業の株式(50%超~100%)を買い手企業が取得し、売り手企業を子会社化するという手法です。

株式譲渡では会社全体がM&Aの対象となります。

また、売り手企業は別法人として存続し、買い手企業グループの一員として経営統合によるシナジー効果を追求していく形となります。

売り手が非上場企業の場合、売り手企業株主(オーナー経営者など)と買い手企業の間の相対取引でM&Aが成立するため、他の手法に比べて手続きが簡便です。

一方の会社が他方の会社の株式を(子会社化に至らない程度の)低い割合で取得し、ある程度の影響関係を構築した上で、特定業務に関する提携を行う手法です。のちに株式の追加取得が行われ、子会社化に至るケースもあります。

M&Aにおいては、企業に対する投資者(株主)としての立場から売り手企業の価値を評価し、それに基づいて価格交渉を行います。

企業価値評価には3つのアプローチがあります。

アプローチ | 考え方 | 代表的な手法 |

|---|---|---|

①インカムアプローチ | 売り手企業の収益性を直接的に評価 | DCF法 |

②マーケットアプローチ | 市場による評価をベースとする | 市場株価法 類似会社比較法 |

③コストアプローチ | 純資産額をベースとする | 時価純資産法 年倍法 |

①のDCF法では、事業計画に基づいて将来のキャッシュフローを具体的に予測した上で、ファイナンス理論を用いてその現在価値を割り出します。会計事務所などに委託して行われるのが通例です。

上場企業の場合、株式時価総額(一定期間の平均額など)を企業価値と見なすことが可能です(②の市場株価法)。

非上場企業の場合、事業内容などが類似した上場企業と比較する手法があります(類似会社比較法)。

③の時価純資産法では、「時価純資産=時価資産-時価負債」を企業価値と見なします。清算会社の価値を評価する際などに用いられます。

事業継続を前提とした場合、純資産額だけでは将来の収益性を評価できないため、不十分です。

そこで、年倍法では現状の利益をベースに将来の収益性を簡易的に見積もり、時価純資産額と足し合わせて、「企業価値=時価純資産+直近の営業利益の数年分(一般的な相場は3~5年分)」とします。

年倍法では収益性の評価が大雑把なものとなりますが、専門家でなくても数字の意味が理解しやすく、当事者同士の理解・納得が得られやすいことから、非上場中小企業のM&Aではしばしば用いられます。

LPガス小売業の商権譲渡では、年倍法と同様に供給先1戸(1メーター)あたりの収益性を大雑把に評価し、それに戸数をかけて商権価値とすることがあります。

企業価値評価・売却価格交渉においては、売り手の事業の内容・規模、収支・財務状況、競合優位性・将来性、買い手との相性(期待されるシナジー効果の大きさ)などが総合的に考慮されます。

したがって、売却価格には大きな幅があり、LPガス販売業の一般的な売却価格相場というものは存在しません。

LPガス小売業の商権譲渡の場合、1メーターあたり7万円~20万円程度で取引されるケースが多いようです。

売却価格を左右する主な要因をまとめると以下のようになります。

| プラス要因 | マイナス要因 |

|---|---|---|

純資産関連 | 販売所建物・敷地や貯蔵施設などの自己所有資産の時価が高い |

|

収益性・将来性 |

|

|

東京ガスエネルギー(現 エネライフ[4]):東京ガスグループのLPガス販売部門を担う中核企業として、関東・首都圏においてLPガスの卸売(特約店への販売など)、小売直売、自動車用LPガス販売などの事業を展開[5]

岩谷産業:LPガス・LNG・家庭用機器・産業ガス・産業機械の販売、各種素材の開発・輸入・供給、食品製造販売などの事業を展開[6]

譲渡企業・譲り受け企業:ガス調達機能・卸機能・物販機能の連携により、LPガス供給安定化、営業効率化、物流合理化、業務効率化などのシナジーを追求[7]

譲り受け企業:

石井商店:宮崎県を中心にLPガスとガス器具の販売事業を展開[8]

Misumi:南九州において、LPガス小売・卸売、ENEOS特約店としてのガソリンスタンド運営・石油卸売、書店・自動車代理店・飲食店・大型商業施設運営、住宅建設・リフォームなどの事業を展開[9]

譲り受け企業:宮崎県内での事業拡大[8]

太陽プロパン:福井市でLPガスや燃焼器具の販売事業を展開[10]

大丸エナウィン:主に近畿圏において、LPガス・住宅設備機器の販売を中心に、ミネラルウォーター製造・宅配、在宅医療機器レンタル、医療産業ガス販売などの事業を展開[10]

譲り受け企業:北陸地域での事業エリア拡大[10]

JAにしみの:岐阜県西美濃地域の農業協同組合として、金融・共済、自動車・農機の販売・整備、葬祭などの事業を展開[12]

JAめぐみの:岐阜県中濃・郡上・おくみの・みのかも・可児地域の農業協同組合として、金融・共済、資材購買、農業用大型センター運営、農畜産物販売・加工、経営指導、葬祭、介護などの事業を展開[13]

JAサポート岐阜:地域の農家向けにトラック運送、倉庫運営、産業廃棄物収集・運搬、石油・LPガス・ガス器具販売、ガス設備設計・配管施工・保守点検などの事業を展開[14]

譲渡企業・譲り受け企業:燃料事業を集約して専門性を高め、利便性向上・サービス強化を図る[15]

PETRO CENTER CORPORATION:ベトナム中部・南部でLPガス卸売事業を展開[16]

TOKAIホールディングス:傘下企業を通してLPガス・都市ガス・LNGガス供給、電力小売、リフォーム、情報通信サービス、宅配水などの事業を展開[17]

譲渡企業:保安体制構築・LPガス供給の技術力を有するパートナーとの協業を通した事業拡大・ブランド力向上

譲り受け企業:LPガス市場の成長が見込まれるベトナム市場への参入[16]

播州ガス:兵庫県高砂市でLPガス小売り販売事業などを展開[18]

三愛石油(現 三愛オブリ):ENEOSなどの特約店としての石油製品卸売・小売販売事業、自社ブランドでのLPガス・産業ガス販売事業、羽田空港などでの航空燃料取扱事業、化学品の開発・製造・販売・商社事業、潤滑油販売・ソリューション事業を展開[19]

譲り受け企業:小売事業の新拠点進出・業容拡大[18]

最上ガス:山形県新庄市に本社を置き、LPガス・灯油の小売業と配管工事業を展開[20]

カメイ:燃料・ガス・産業資機材・オフィス用品・ITシステム・化学品・食品などの商社事業、家庭向けLPガス・灯油・ガス機器の小売事業、ガソリンスタンド・スーパー・飲食店・調剤薬局の運営事業、鉄骨・屋根・外壁の建設工事業などを展開[21]

譲り受け企業:家庭向け事業の強化[20]

ヤマサ:名古屋市を中心に愛知県においてLPガス・石油製品・宅配水販売、LPガス充填・配送、リフォーム、ホームセンター・スーパー銭湯運営などの事業を展開するグループの持ち株会社[22]

東邦ガス:愛知・岐阜・三重地域において都市ガス・LPガス・電気の供給とリフォームなどの事業を展開[22]

譲渡企業・譲り受け企業:事業方向性の合致したグループ同士のシナジー追求により成長を加速[22]

[4]エネライフ発足(岩谷産業)

[5]東京ガスグループLPガス関連会社の株式取得(同上)

[6]4つの事業(同上)

[7]岩谷産業との株式売買契約締結(東京ガス)

[8]石井商店の株式の取得(Misumi)

[9]事業紹介(同上)

[10]太陽プロパンの株式の取得(大丸エナウィン)

[11]沿革(同上)

[12]事業・サービス(JAにしみの)

[13]JAの概要(JAめぐみの)

[14]会社概要(JAサポート岐阜)

[15]JAにしみの、JAめぐみの燃料事業を事業譲受(JAサポート岐阜)

[16]LPガス事業のベトナム市場参入(TOKAI HD)

[17]事業領域(同上)

[18]第90期有価証券報告書(三愛オブリ)

[19]事業紹介(同上)

[20]最上ガスの株式取得(カメイ)

[21]事業紹介(同上)

[22]ヤマサの株式の取得(東邦ガス)

サイサン:31都道府県のグループ会社57社とともに、家庭用・業務用・自動車用LPガス、産業用ガス、医療用ガス、医療器具などを販売し、アジア9カ国においても事業を展開[23]

いちたかガスワン:サイサンの子会社で、北海道においてLPガス・灯油・産業用ガス・都市ガス・電気の小売販売、リフォーム、太陽光発電システム設置などの事業を展開[24]

中部電力ミライズ:中部電力グループの販売事業会社として電気・都市ガスの販売を中心とする事業を展開[25]

参加企業の顧客基盤を相互に活用しつつ、LPガス・電気の割安セットメニューの展開などを通して、エネルギーの安定・安価な供給体制を拡大[26]

ブル管理サービス:長野県軽井沢で庭の手入れ・草刈りなどの別荘管理サービスを展開

田邊エネソシア:長野県東御市に本社を置き、LPガス・灯油販売を中心に、住宅設備機器販売、リフォーム、水回り工事などの事業を展開

譲渡企業:後継者不在による第三者承継

譲り受け企業:LPガス販売を基軸とする体制から生活環境関連総合事業体への転換を図る戦略の一環

[23]「エネワンでんき」の概要等(サイサン)

[24]トップ(いちたかガスワン)

[25]会社概要(中部電力ミライズ)

[26]エネワンでんきの設立(サイサン)

[27]新会社発足(同上)

[28]別荘管理事業を開始(田邊エネソシア)

少子高齢化や都市ガス・電力との競合などによりLPガス需要が中長期的に減少するなか、各地のLPガス販売事業者がM&Aを活用して本業の拡大や兼業の強化を進めています。

M&Aは売り手側にとっても事業継続・発展を図る上で有効な手段であり、今後ますます一般化していくことが予想されます。

(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。