ゲーム会社の売却は、市場規模が拡大している現状において有用な戦略であり、投資資金の回収などを実現できます。ゲーム会社の売却メリットや手法、最新のM&A事例、成功可能性を高めるポイントを徹底解説します。(中小企業診断士 鈴木裕太 監修)

はじめに、ゲーム会社の事業内容や業界の市場規模、動向をご説明します。

ゲーム会社とは、ゲームの企画や開発、製造、提供を行う会社の総称です。

一般的に、ゲーム会社は下記の4種類に分類されます。

ただし、ゲーム機とゲームソフトの両方を製造・開発しているなど、複数の事業領域をカバーするゲーム会社も存在します。

家庭用ゲーム機などのハードウェアを製造している会社のことです。

具体的な会社として、任天堂やソニーなどが挙げられます。

ゲーム機で利用するゲームソフト(ソフトウェア)を開発している会社のことです。

具体的な会社として、バンダイやスクウェア・エニックスなどが挙げられます。

スマートフォンやタブレットで利用できるゲームを開発・提供している会社のことです。

具体的な会社として、ガンホーやコロプラなどが挙げられます。

PCなどのデバイスを用いて、オンライン上でゲームを楽しめるサービスを提供する会社です。

具体的な会社として、モバゲーやGREEなどが挙げられます。

なお、上記は分類方法の一例であり、たとえば③と④をまとめて「オンラインゲーム」と定義する方もいます。

また、「ゲームの動画配信を行う企業」や「ゲームの攻略サイトを運営する企業」を、広義の意味でゲーム会社に含むこともあります。

以上より、基本的には「ゲームの企画や開発、またはそれに関係する事業を行う会社」をゲーム会社として認識しておくと良いでしょう。

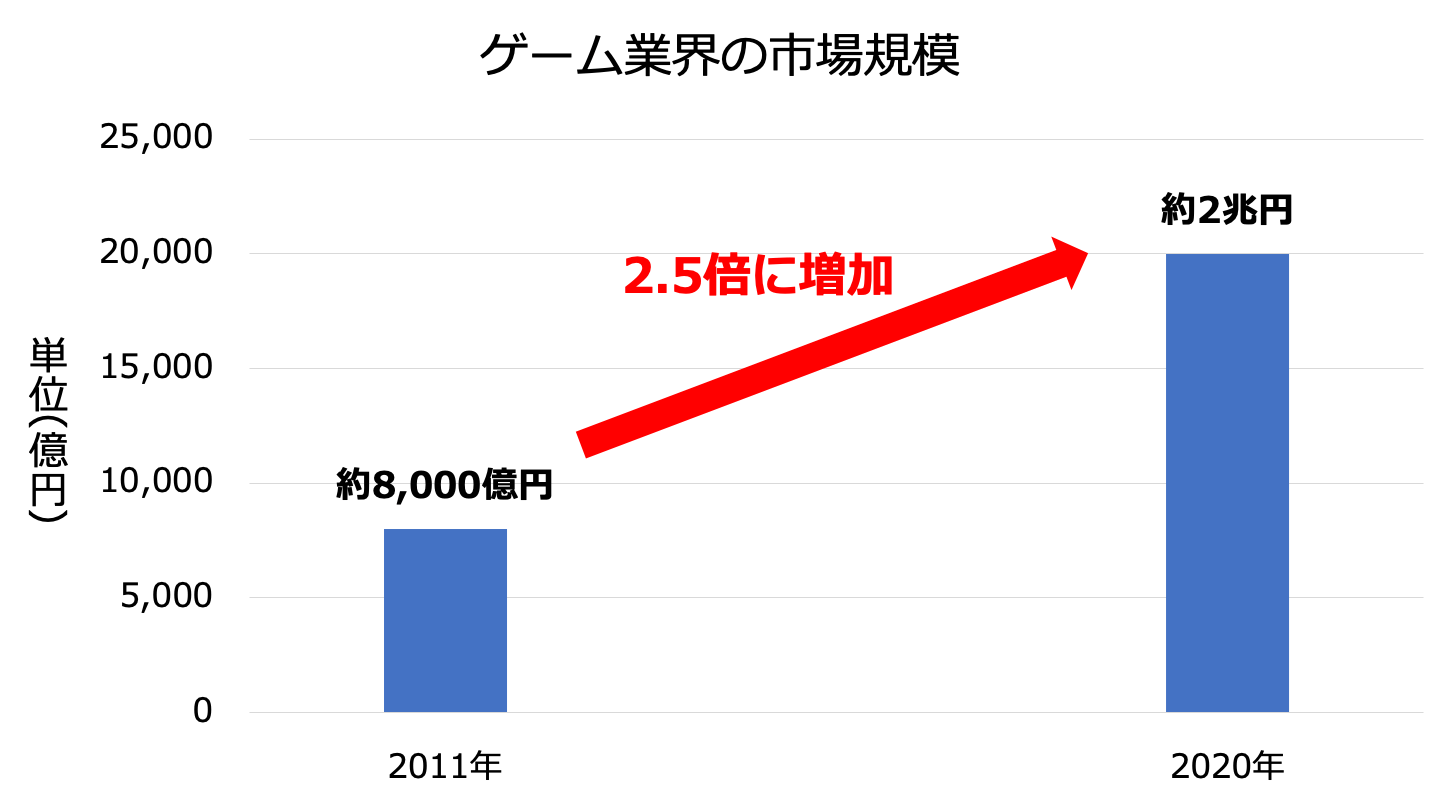

角川アスキー総合研究所の「ファミ通ゲーム白書2021」によると、2020年における国内ゲーム業界(家庭用ハード、家庭用ソフト、オンラインプラットフォームの3分類)の市場規模は2兆円を超えたとのことです。[1]

2011年は8,000億円をわずかに上回る市場規模でしたが、そこから右肩上がりに市場規模が拡大してきました。[1]

ゲーム業界データ年鑑『ファミ通ゲーム白書 2021』を7月15日に発刊(KADOKAWAのプレスリリース)を基に作成

特に、オンラインプラットフォームの大半を占めるゲームアプリの市場規模は、全体の約3分の2を占める1兆3,164億円であり、前年比で8.4%増と急成長を遂げています。[1]

一方で、家庭用ハードおよび家庭用ソフト(オンライン含む)の市場規模は、2011年と比べてほぼ横ばいとなっています。

したがって、オンライン上で利用するゲーム(≒アプリ)の市場拡大が、ゲーム業界の活況につながっていると言えます。

近年におけるゲーム業界の動向に関しては、以下の2点が挙げられます。

前述した「ファミ通ゲーム白書 2021」によると、2020年における国内ゲーム人口は、前年比約110%の5,273万人となり、2015年の調査開始以降ではじめて5,000万人を超えたとのことです。[1]

特に家庭用ゲーム機の人口は3割近い増加、スマホアプリと家庭用の併用人口は21.8%の大幅増となりました。[1]

コロナ禍による自粛の動きが、家庭用ゲームを中心にゲーム人口の増加につながったと考えられます。

ゲーム業界において、特筆すべき動向の1つに「新たな市場の台頭」が挙げられます。

たとえばクラウドゲームの市場規模は、「コロナ禍に伴う家庭用ゲームにおけるオンラインストアの売上高増加」や「新世代ゲーム機におけるネットワーク機能の強化」などの影響で、2018年から2020年にかけて11億円から15.3億円まで拡大しました。[1]

また、eスポーツ市場もここ数年で急速に拡大しています。

eスポーツとは、ゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉えたものです。[2]

ゲーム総合情報メディア「ファミ通」によると、2018年から2020年にかけて、eスポーツの市場規模は48.3億円から66.8億円まで拡大しました。[3]

eスポーツタイトルのラインナップが強化されたことや、人気タイトルのオンライン大会が開催されてきたことなどが、市場規模の急速な拡大につながっているとのことです。

クラウドゲームやeスポーツの市場規模は、今後さらに拡大が加速すると予測されています。[1][3]

ゲーム会社としての生き残りや事業規模の拡大を図る上では、こうした新しい市場で事業を行うことも選択肢となるでしょう。

[1] ゲーム業界データ年鑑『ファミ通ゲーム白書 2021』を7月15日に発刊、国内外のゲーム市場を、最新調査による豊富なデータで分析(KADOKAWAのプレスリリース)

[2] eスポーツとは(日本eスポーツ連合オフィシャルサイト)

[3] 2020年日本eスポーツ市場規模は66.8億円。2024年には180億円超に拡大と予測。(ファミ通)

オンラインゲームを中心に盛り上がりを見せているゲーム業界について、会社や事業のM&Aはどのような動向となっているでしょうか?

この章では、近年におけるゲーム業界の売却・M&Aについて、主な動向を3点解説します。

近年は、国内ゲーム会社と海外ゲーム会社のM&Aが活発に行われています。

大手ゲーム会社である任天堂が、カナダにあるネクスト・レベル・ゲームズを買収したケースが最たる例です(詳しくは後述します)。

また、セガゲームスがイギリスのシミュレーションゲーム開発会社「Two Point Studios Limited」とM&Aを行った事例[4]や、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが世界有数のゲーム開発会社である「Housemarque社」とM&Aを行った事例も有名です。[5]

国内人口が減少している一方で、全世界の人口は急速に増加しています。

また、今後も2060年〜2100年頃まで全世界の人口は増え続けると予想されています。[6]

人口の増加にともない、世界全体ではゲームを利用するユーザー数の増加が期待できます。

そのため、成長が期待できる海外市場への進出は、ゲーム会社にとって有力な戦略であると言えるでしょう。

人材不足や資金不足などを課題とする中小ゲーム会社は少なくありません。

そこで事業の存続・成長を実現する目的で、大手や優良ゲーム会社に会社・事業を売却する中小ゲーム会社が多く見受けられます。

大手企業の傘下に入ることで、知名度やブランド力、資金力を活かし、人材採用や事業への投資を進めやすくなります。

その結果、事業の存続や成長につながるのです。

前述したとおり、ゲーム業界では「クラウドゲーム」や「eスポーツ」など、新しい業態・市場が急速に普及しています。

そこで、新しい市場への適応を目的としたM&Aも活発です。

具体的には、クラウドゲーム事業を運営するブロードメディア[7]が、eスポーツコネクトが運営するプロeスポーツチームを買収した事例などが有名です。[8]

今後も、ゲーム業界では新しい業態・市場が次々と現れたり、新しい市場が急速に拡大したりすることが予想されます。

そのため、新規市場への適応(進出)を目的としたM&Aは今後も活発に行われると考えられます。

[4] 英国の開発会社Two Point Studiosの全株式を取得(セガゲームス)

[5] Housemarque社を買収(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)

[6] 世界人口、ピークはいつか…2064年?2100年?覇権争いや経済パワーに直結(讀賣新聞オンライン)

[7] クラウドゲーム(ブロードメディア)

[8] プロeスポーツチーム「CYCLOPS athlete gaming」の譲り受けに関する基本合意のお知らせ(ブロードメディア)

ゲーム会社のM&Aには、さまざまなメリットがあります。

この章では、売り手と買い手の視点に分けて、M&A(売却・買収)を行うメリットを説明します。

売り手企業としてゲーム会社を売却すると、以下に挙げた6つのメリットを期待できます。

以下では、それぞれのメリットを解説します。

ゲーム会社を丸ごと売却した場合、株主である経営者(または会社、外部株主等)は株式の売却益を得られます。

また、一部のゲーム事業のみを売却した場合でも、会社に事業の売却益が入ります。

一度にまとまった利益を得ることで、新しい会社・事業の立ち上げや事業投資、リタイア後の生活などに資金を充てることが可能です。

ゲーム機やゲームソフトの開発には、人件費を中心に多額の初期投資が必要となります。

ゲーム機・ソフトの売り上げやゲームの運営から得られる継続収入のみでは、投資資金を全額回収するまでに多大な時間を要する可能性があります。

一方でゲーム会社・事業を売却すれば、前述の通りまとまった金額のキャッシュを得られます。

そのため、普通に事業を続ける場合と比べて、より短い期間で投資資金を回収できる可能性があります。

前述したとおり、大手企業に傘下入りすることで、豊富な資金やブランド力・知名度などを使って、人材採用や事業投資、販路拡大などをスムーズに進めやすくなります。

そのため、中小ゲーム会社にとっては、売却前よりも経営基盤の安定化や事業成長(売上の増加)を実現しやすくなります。

特にスマホゲームを中心としたオンラインゲームについて、市場に売り出してから人気がなくなるまでの期間は短い傾向があると言われています。

そのため、1〜2作品ヒットしただけでは、継続的に利益を得たり、事業の成長を続けたりすることは難しいと言われています。

したがって、中小規模のゲーム会社にとって、経営基盤の安定化・事業の成長を実現できる点は、大手企業に会社売却する上で大きなメリットとなるでしょう。

他の業界と同様に、ゲーム会社を含むIT業界でも後継者不足が問題となっています。

後継者不足の状況が続くと、やがて現経営者が病気などで働けなくなった際に、事業を存続できなくなってしまいます。

一方でゲーム会社を売却すれば、第三者に事業を引き継いでもらえます。

つまり、第三者への事業承継を通じて後継者不足の問題を解決できるのです。

後継者不足や業績不振などを理由に会社を廃業した場合、従業員の雇用を維持できなくなります。

ゲーム会社を他の会社や外部の経営者に売却すれば、従業員の雇用も引き継いでもらえます。

そのため、従業員が仕事を失う事態も回避できるでしょう。

ゲーム会社を売却すると、基本的には経営者の個人保証も解消できます。

そのため、会社の倒産によって債務を負う心配をせずに済むようになります。

買い手企業としてゲーム会社を買収すると、以下に挙げた5つのメリットを期待できます。

以下では、それぞれのメリットを解説します。

人気のゲーム作品を生み出すには、優秀な人材が不可欠です。

しかし、一から新卒の人材を育成するには多大なコストや時間がかかる上に、中途採用で十分な数の即戦力を確保することも簡単ではありません。

ゲーム会社を買収すれば、長年ゲームの開発に携わってきた優秀な人材をまとめて確保できます。

実績や技術力のある人材を一度にまとめて確保することで、人材不足の解消につながるでしょう。

1つ目のメリットと重複しますが、ゲーム開発に関する技術やノウハウを強化できる点もメリットです。

たとえば優秀な人材を抱えるゲーム会社を買収すれば、それだけで会社全体の技術力向上につながります。

また、人気のゲームタイトルを有する企業とM&Aを行えば、人気作品を生み出すノウハウや顧客情報、技術力を使って、より優れた作品を生み出せるようになるでしょう。

人気のゲームタイトルを獲得できる点も、ゲーム会社を買収するメリットの1つです。

人気タイトルを獲得すれば、それだけで売上や利益の増加につながります。

また、人気タイトルには根強いファンがついているため、継続的な収入確保やそれに伴う業績の安定化も実現できるでしょう。

ゲーム会社同士がM&Aを行うと、事業規模の拡大によるコスト削減の効果が期待できます。

たとえば、同じエリアにある売り手企業と買い手企業の営業所を一ヶ所に統合することで、オフィスの賃料などを削減できるでしょう。

また、重複する機能の統合や購買の一元化などの施策でも、コスト削減の効果を得られます。

異業種の企業がゲーム会社を買収することで、ゲーム業界への新規参入を果たせます。

ゲーム事業を行うには、ゲームの開発に必要な技術・人材が必要となります。

また、事業を軌道に乗せるには、顧客開拓やPRなどのマーケティング活動も必要となってきます。

そのため、ノウハウや技術が一切ない状態からゲーム事業を始めても、成功させることは簡単ではありません。

一方でゲーム会社を買収すれば、すでに技術や人材などのリソースが揃った状態で、ゲーム事業を展開できます。

そのため、一からゲーム業界に新規参入する場合と比べて、より低リスク・短期間で事業を軌道に乗せやすいと言えます。

ゲーム会社の売却・M&Aでは、主に「株式譲渡」と「事業譲渡」のスキーム(手法)が用いられます。

この章では、各手法の概要や仕組み、メリット、デメリットをご紹介します。

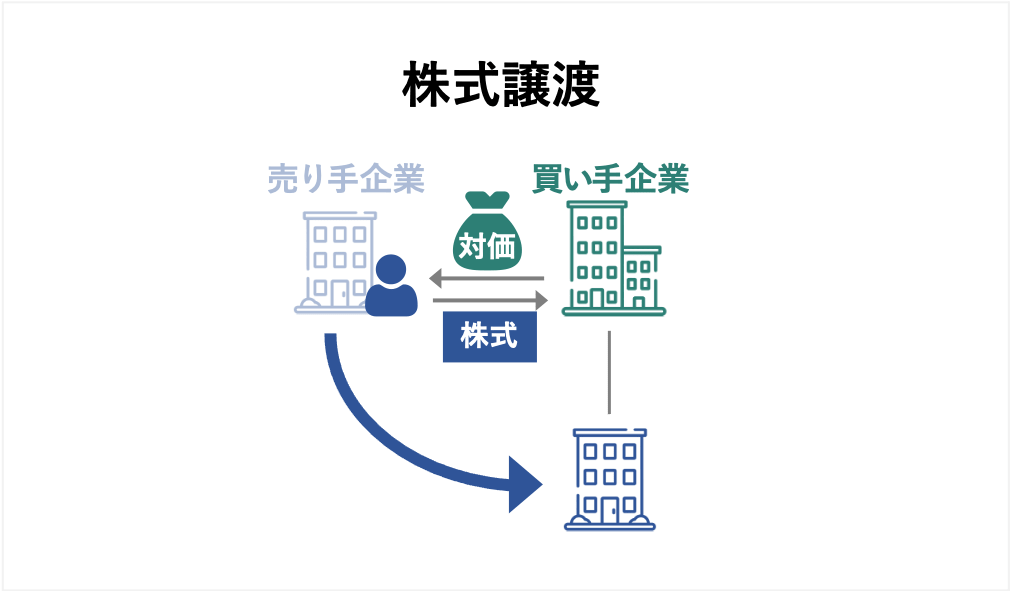

株式譲渡とは、株主(≒経営者)が持つ売り手企業の株式を買い手に対して譲渡するM&Aの手法です。

過半数の株式(≒議決権)を譲渡することで支配権を移転できると考えられる[9]ことから、株式譲渡は会社ごと売却する際に用いられます。

契約や権利義務を包括的に承継できる点や、他のM&A手法と比べて簡単な手続きでM&Aを行える点がメリットです。

一方で、売り手企業の経営者が株主としての権利や支配権を失う点や、買い手企業が簿外債務や不要な資産を失う点がデメリットとなります。

また、負債ごと買い手が引き継ぐ手法であるため、多額の負債を抱えているゲーム会社の場合、買い手企業が見つかりにくい可能性があります。

多額の負債を抱えている場合には、事業譲渡など他の手法を活用すると良いでしょう。

事業譲渡とは、会社が有する事業の一部またはすべてを売却するM&Aの手法です。

あくまで事業(事業用資産やブランドなどを含む財産)のみを売却するため、売り手側が引き続き会社の支配権を維持できる点が株式譲渡との最大の違いです。

基本的に事業譲渡は、ゲーム会社の中にある一部の事業や資産のみを売却する際に用いられます。

特定の事業のみを売却できる点が最大のメリットです。

不採算事業を売却して経営の立て直しを図ったり、主力事業に集中したりできます。

また、買い手側は引き継ぎたい資産や事業のみを選べるため、不要な資産や負債を引き継がずに済みます。

したがって、多額の負債を抱えるゲーム会社でも、事業譲渡の手法であれば買い手企業がつく可能性があります。

この章では、近年に行われたゲーム会社の売却・M&A事例を10例紹介します。

事例では、ゲーム会社を売却・買収した目的や用いたM&Aの手法、成約金額などが分かります。

ゲーム会社の売却・M&Aに関する理解を深めたい方は必見です。

特に前半の6例は、2021年に実施された最新事例です。

ゲーム会社におけるM&Aの最新動向を知りたい方はぜひ参考にしてください。

ネクスト・レベル・ゲームズ(NLG):カナダに本店所在地があり、「ルイージマンション」シリーズを始めとした任天堂のゲームソフト開発に関わってきたゲーム会社

任天堂:Nintendo Switchやニンテンドー3DSなどの人気ゲーム機を開発してきた大手ゲーム会社

譲渡企業:一部オーナー役員が株式の売却(≒イグジット)を希望していたこと

譲り受け企業:開発ノウハウ・リソースの安定的な確保、ソフトウェアの開発スピード・クオリティ向上

Wake Up Interactive:グローバル市場向けにPCやスマートフォン向けの様々なゲームの企画・開発事業を展開

テンセント:中国にある大手インターネット企業

譲渡企業:経営基盤の強化、オリジナルゲームの開発や新たなIP(知的財産)の創出に向けた投資の加速[12]

譲り受け企業:中国内におけるゲーム規制が強まる状況において、海外市場の開拓を進めること[13]

Trys:ハイクオリティが強みのゲームアプリ開発・運営事業や、デジタルコンテンツ制作事業などを展開[14]

Sun Asterisk:企業向けソフトウェア開発の事業を展開[15]

譲渡企業:ブロックチェーンおよびNFTを活用したエンターテイメント領域でのビジネス展開の実現[16]

譲り受け企業:Trysが有する豊富なクリエイティブ人材や知見の獲得、エンターテインメント領域の強化

モブキャストゲームズ:IPを用いたゲームおよびデジタルコンテンツなどのプロデュース事業を運営[17]

でらゲー:スマートフォンゲームの企画・開発・運営事業、映像制作事業を運営

譲渡企業(親会社):売却対象となったゲームタイトル(キングダム)の損失解消、事業の選択と集中

フロントウイングラボ:「グリザイア」シリーズなどの有力なIPの企画・開発・販売事業を展開

ブシロード:デジタルゲームやカードゲームなどの企画・開発・販売事業を展開[19]

譲り受け企業:IPディベロッパー戦略における補完関係の構築、事業の成長加速

グローバルギア:カジュアルゲームを中心としたモバイルアプリケーションの企画や開発、運営事業を展開。ダウンロード数が1,000万を超えるヒットタイトルを創出できる企画力が強み。

KLab:モバイルで利用するオンラインゲームの企画や開発、運営事業を展開[21]

譲り受け企業:両社での開発パイプライン増強やノウハウの相互共有による「カジュアルゲーム事業の成長加速」

MAGES.:ゲームソフトウェアの企画・開発、楽曲制作、番組制作などの事業を展開

コロプラ:スマホゲーム事業やVR事業を展開[23]

譲渡企業:財務基盤および経営管理体制の強化、新規エンターテインメント事業の創出

譲り受け企業:主力事業であるモバイルサービス事業における競争力の向上

LANTERN ROOMS:家庭用ゲームソフトの企画、制作スマートフォン向けゲームコンテンツの企画・制作などの事業を展開

ブロッコリー:ゲームを中心としたコンテンツの企画・制作事業を運営[25]

譲渡企業:財務基盤の安定、人員拡充、企画力・技術力の向上、事業基盤の強化

譲り受け企業:コンテンツ開発体制の強化・加速

グラニ:スマートフォンゲームの企画・開発・運営事業を展開

マイネット:スマートフォンゲームの買取・仕入・運営事業を展開

譲り受け企業:大型タイトルの獲得による収益力の拡大

オーテ:「パズル de 懸賞」シリーズなどのスマホゲームアプリの企画・開発・運営事業を展開

アイモバイル:「インターネット広告事業」や「ふるさと納税事業」を展開

譲渡企業が有するアプリ内での「広告収入の収益性向上」および「収益の多様化」、新規ユーザー獲得における「広告運用の強化」および「サービス体制の拡充」

[10] カナダのソフトウェア開発会社Next Level Games Inc.の子会社化に関するお知らせ(任天堂)

[11] 任天堂、カナダのゲーム会社を買収 数十億円規模(日本経済新聞)

[12] テンセントによる買収を発表(Wake Up Interactive)

[13] テンセント、ゲーム開発ウェイクアップ社を買収(日本経済新聞)

[14] Trys社のグループ化について(Sun Asterisk)

[15] Sun Asterisk、ゲーム開発会社を買収 エンタメ事業強化(日本経済新聞)

[16] Sun*グループへ参画し、エンターテインメント分野のサービスを加速(Trys)

[17] 企業情報(モブキャストゲームス)

[18] 連結子会社のゲームタイトル譲渡に関するお知らせ(モブキャストホールディングス)

[19] 会社概要(ブシロード)

[20] フロントウイングラボの株式の取得に関するお知らせ(ブシロード)

[21] 会社概要(KLab)

[22] グローバルギアの株式取得に関するお知らせ(KLab)

[23] 事業情報(コロプラ)

[24] MAGES.の株式の取得に関するお知らせ(コロプラ)

[25] 会社概要(ブロッコリー)

[26] LANTERN ROOMSの株式の取得に関するお知らせ(ブロッコリー)

[27] グラニのスマートフォンゲーム事業に関する買収と協業に向けた基本合意のお知らせ(マイネット)

[28] オーテの株式取得による子会社化に関するお知らせ(アイモバイル)

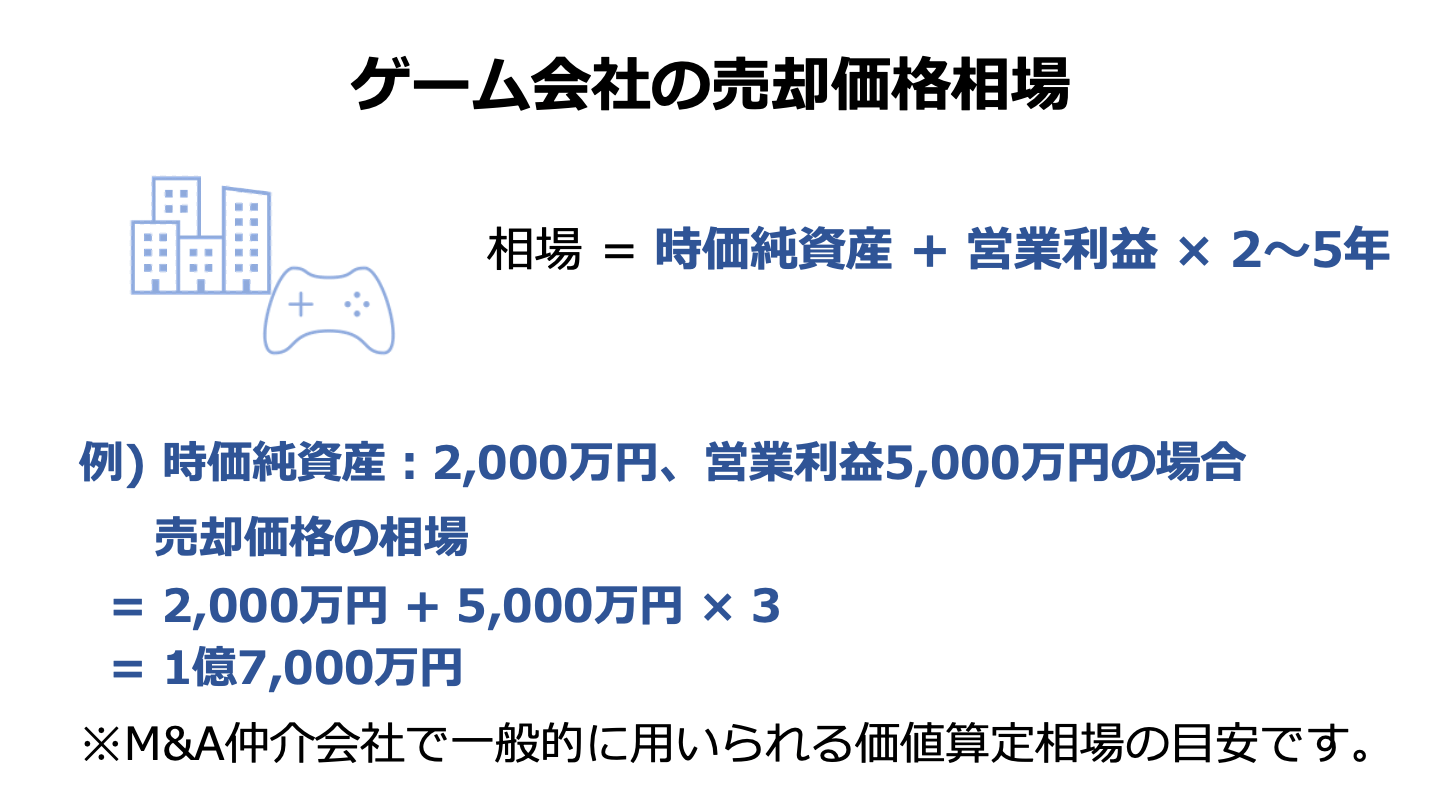

ゲーム会社の売却価格は、業績や事業規模だけでなく、技術力や人気タイトルの有無、優秀な人材の数などによって変動します。

そのため、一概に「〜円くらいで売却できる」とは断言できません。

ただし、一般的な中小企業については、時価純資産に2〜5年分の営業利益を足した金額をもとに、売却金額を決めることが多いです。

したがって、基本的には「時価純資産+2〜5年分の営業利益」をゲーム会社の売却価格相場として考えて問題ないでしょう。

ただし、保有する経営資源(技術力など)の質や量はもちろん、買い手が期待するシナジー効果やM&Aに対する緊急度なども最終的な売却額を左右します。

そのため、上記の計算式で算出した金額は、あくまで参考程度に留めておきましょう。

実際の売却金額は、売り手企業の価値(企業価値)をもとに、買い手企業との交渉によって決定する流れが一般的です。

企業価値評価(バリュエーション)には様々な方法があり、計算には会計やファイナンスの専門知識が必要です。

したがって、M&Aのプロ(公認会計士やM&Aアドバイザーなど)に企業価値評価を依頼し、その金額をもとに実際の売却価格を決定することがおすすめです。

デロイト トーマツ コンサルティングの調査によると、M&Aの成功率は36%と決して高くありません。[29]

ゲーム会社のM&Aも例外ではなく、多大なコストや時間をかけてもM&Aが失敗するリスクがあります。

ゲーム会社の売却・M&Aが失敗するリスクを軽減する(M&Aの成功可能性を高める)には、以下6つのポイントを押さえることが重要です。

以下では、それぞれのポイントをくわしく解説します。

M&Aにおけるシナジー効果とは、複数の会社が1つに統合されることで、各々が別で事業を行っている場合と比べて、より大きな成果を生み出すことを意味します。

具体的には、売上の増加や販路拡大、生産拠点の統廃合などがシナジー効果に該当します。

シナジー効果は、買い手企業にとってM&Aを行う大きなメリットとなります。

そのため、シナジー効果を期待できる企業であるほど、買い手企業はより多くの対価を払ってでも、買収したいと考える可能性があります。

少しでも高い金額でゲーム会社を売却したいならば、シナジー効果を期待できる買い手企業を選びましょう。

ゲーム会社を高い金額で売却することを「M&Aの成功」と考える場合、M&Aのタイミングが重要です。

一般的に、「ゲーム会社の買収に対するニーズが多い」、「売り手企業の事業が成長している」などの条件を満たしている状況では、そうでない場合と比べて会社売却の価格は高くなる傾向があります。

したがって、買収ニーズが多いタイミング(≒ゲーム業界が活況であるタイミング)や、売上や利益が急速に増加しているタイミングでゲーム会社を売却することがおすすめです。

反対に、買収ニーズが少ない時期や、売上や利益が減少しているタイミングだと、安い金額でしか売却できない可能性が高いため注意が必要です。

特にゲーム業界は、流行や人気の変化が激しいため、収入が安定しない傾向があると言われています。

したがって、適切なタイミングを逃さないように、常に売却の時期を考えておくことが重要です。

前述したとおり、人気のゲームタイトルがある会社は、固定客(ファン)からの継続的かつ安定した収益を確保しやすいです。

そのため、人気のゲームタイトルを持っているゲーム会社は、買い手企業の候補が見つかりやすかったり、満足できる条件で売却しやすかったりします。

ゲーム会社の売却を検討しているならば、長期的な視点で人気作品の創出に努めると良いでしょう。

ある1つのゲームソフトについて、1種類のゲーム機にしか対応できないものと、複数のゲーム機に対応できるものでは、後者の方が幅広い顧客層をカバーできます。

言い換えると、より売上も増加する可能性が高いということです。

したがって、複数のプラットフォームに対応できる体制があれば、買い手企業から高く評価してもらえる可能性があります。

ゲームソフトを企画・製造している会社であれば、複数のプラットフォームに対応したソフトを製造できる体制を確立することがおすすめです。

ゲーム会社の売却では、状況に応じて最適なM&A手法を活用することも重要です。

たとえば会社ごと売却して経営から退きたいケースや、後継者不足にともなう事業承継を行いたいケース、今のゲーム事業を辞めてまったく新しい事業を始めたいケースなどでは、会社の支配権を譲渡できる「株式譲渡」のスキームが適しています。

一方で、不採算事業を切り離したいケースや、負債が多すぎて会社ごと買収してくれる買い手が見つかりにくいケースなどでは、支配権を譲渡せず一部の事業のみを売却できる「事業譲渡」のスキームが適しています。

自社の置かれた状況を整理し、仲介業者などの専門家からのアドバイスも得た上で、最適な手法を選びましょう。

ゲーム会社のM&Aでは、M&Aに関する専門知識だけでなく、ゲーム会社(買い手候補)とのネットワークやゲーム業界に対する知見も必要となります。

こうしたネットワークや知見を持たない専門業者を利用すると、シナジー効果を最大化できる買い手候補を選んでもらえなかったり、売り手企業の経営資源(ノウハウなど)を企業価値に反映してもらえなかったりする可能性があります。

その結果、安い価格で会社を売却することとなり得ます。

こうした事態を避けるには、ゲーム会社のM&Aに必要な知見などを有している仲介会社やマッチングサイトを利用することが重要です。

判断基準としては、ゲーム会社の売却に関する成約実績が豊富であったり、案件一覧のページにゲーム会社が掲載されていたりする業者がおすすめです。

市場が拡大しているゲーム業界において、「経営資源の獲得」や「事業の成長」などのメリットを実現できるM&Aは非常に有用な戦略です。

特に売り手企業にとっては、売却利益の獲得や事業承継の実現など、得られるメリットが大きいです。

ゲーム事業の存続や成長に悩みを抱えている経営者の方は、ゲーム会社の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

(執筆者:中小企業診断士 鈴木 裕太 横浜国立大学卒業。大学在学中に経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士資格を取得(休止中)。現在は、上場企業が運営するWebメディアでのコンテンツマーケティングや、M&Aやマーケティング分野の記事執筆を手がけている)