M&Aの資格まとめ|種類や難易度、受験料を徹底比較

- 記事監修: 河野 雅人 (公認会計士・税理士)

M&Aの業務を行うのに資格は不要です。ただし、資格を持っている専門家、M&Aに関する専門知識を持っているため、質の高いサポートを期待できます。M&Aの民間・国家資格をくわしく解説します。

結論から言うと、M&Aの実務やアドバイスを行うために資格は必須ではありません。

M&Aに関する資格を持っていなくても、M&A業務に携わることはできます。

しかし、実務を行うには法務や財務、税務、登記など高い専門知識が必要になります。

経営者や従業員だけでM&Aを進めるには、非常に困難がともないます。

例えば、事業譲渡や株式譲渡を実行する際、法務や税務への対応が必要となり、契約後に問題が発生し、トラブルとなった場合は、専門家の力が必要です。

M&A実務に必要な知識・スキルは多岐に渡ります。

将来、M&Aに関わる業務に就こうと考えている人や実際に携わっている人が、M&Aの知識を効率的に身に着けようとする場合、M&Aに関する資格の取得がおすすめです。

M&Aに関する民間資格の中には、試験だけでなく講義形式で、その分野の第一線で活躍している人が講師となって教えてくれる認定資格もあり、一貫してM&Aに関する知識・スキルを身に着けることができます。

M&Aを検討している経営者側にとって、トラブルを避け、スムーズにM&Aを実行するためにも、M&AアドバイザーやM&A仲介会社といった専門家に依頼するのが安全安心といえます。

そのため、民間資格によって一定のレベル以上であることが認められたM&AアドバイザーやM&A仲介会社、その他国家資格を有する専門家の力を借りることで、よりスムーズにM&Aを進めることができます。

専門家を選ぶ際には、M&Aに関する資格保有者であるかどうかは、依頼する際の判断材料になります。

M&A仲介会社やM&Aアドバイザーは、さまざまな種類の資格をもっておくと、信頼性が高まり、自身のスキルの証明になります。

M&Aに関する職種に従事している人はもっておいて困ることはないでしょう。

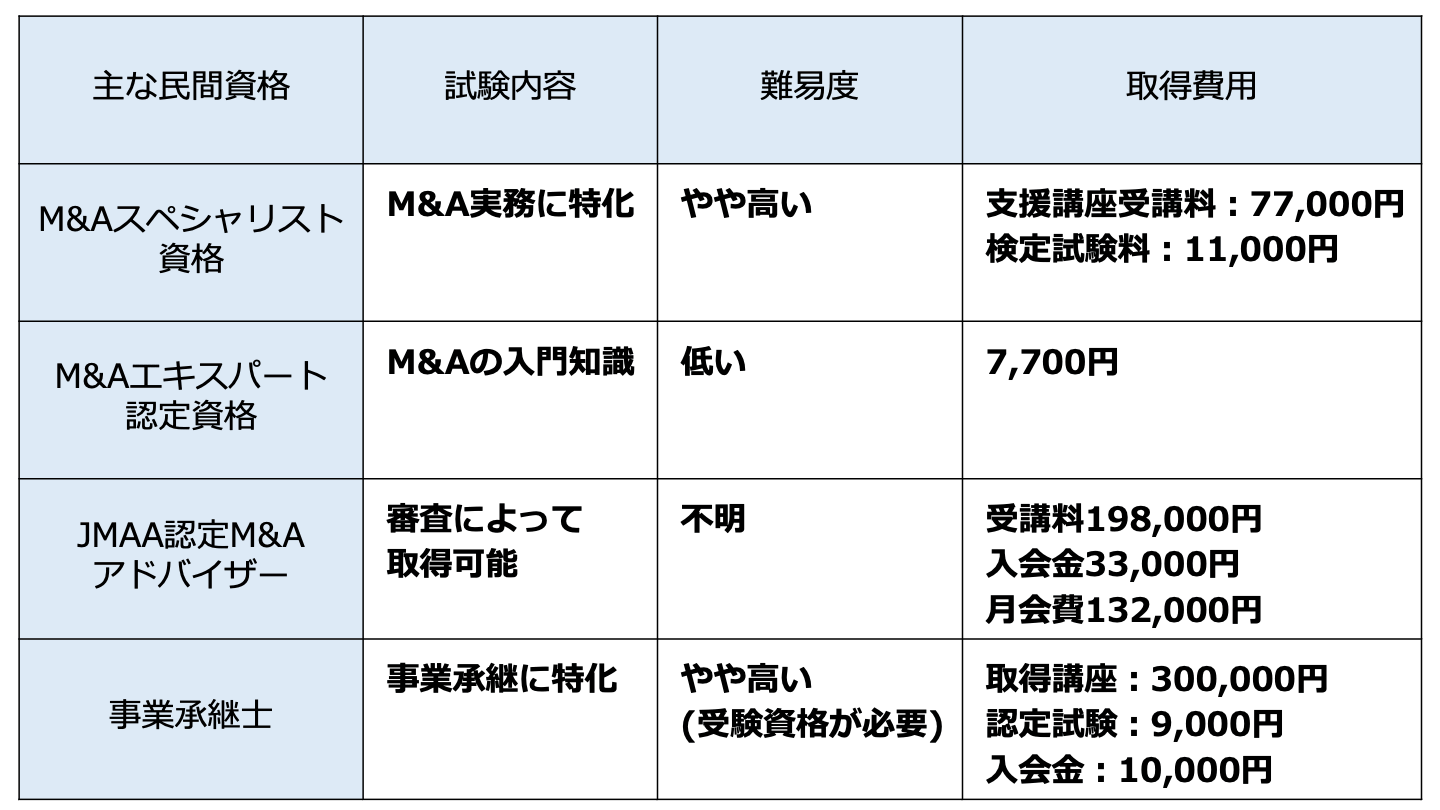

ここでは、M&Aに関連するおすすめの民間資格を紹介します。

M&Aスペシャリスト資格は、日本経営管理協会が運営・認定しています。

M&Aの知識だけでなく、実務で活躍できるスペシャリストであることを証明できる資格です。[1]

実務に特化しており、M&Aの第一線で活躍する方が講師となり、資格取得後も年に1~2回イベントが開催され役に立つ内容を学ぶことができます。

検定試験は毎年2回以上実施され、資格支援講座後に実施されます。

受験資格の制限はありません。

選択問題、論述問題解答が、それぞれ合格基準の60%以上で合格となります。

支援講座があるとはいえ、難易度は非常に高いといえます。

修得できれば、M&Aの十分な実務スキルを有していることを証明できる資格ともいえます。

支援講座受講料:77,000円(消費税込み)

検定試験料:11,000円(消費税込み)

受講+検定試験合計:88,000円(消費税込み)

M&Aエキスパート認定資格は、日本M&Aセンターと金融財団事情研究会が共同で企画・運営・認定をしています。[2]

「事業承継・M&Aエキスパート試験」はM&Aに関する基本的な知識を身につけることを目的とする試験です。

受験資格は特にありません。

その上位資格である「事業承継シニアエキスパート」では、専用の養成スクールが開催されています。

さらに、上位資格の「M&Aシニアエキスパート」もあり、こちらも専用の養成スクールを修了した人だけが試験を受けることができます。

「M&Aエキスパート認定資格」はM&Aに関する入門的な資格であり、上位資格と異なり、修得しやすい資格といえます。

受験料は7,700円です。

講座の受講はありません。

「JMAA認定M&Aアドバイザー」は、一般社団法人日本M&Aアドバイザー協会が運営・認定しています。

試験という形式ではなく、講座の受講とJMAAによる審査に合格することで正会員として認定されます。

当協会が定める一定の基準をクリアし、その上で入会を認められた人だけが取得できる資格となっています。[3]

資格取得及び正会員になることにより手厚いサポートを受けることができ、また、人脈を作れる会員の集いが年に2回ほど開催されます。

「JMAA認定M&Aアドバイザー」は試験形式をとっておらず、JMAAによる審査によって判定されます。

審査基準の内容は明かされていませんが、正会員として証明される以上、厳格な審査基準が設けられているでしょう。

受講料198,000円

入会金33,000円

月会費132,000円(年間一括払い)

「事業承継士」は、一般社団法人事業承継協会が運営・認定しています。

M&Aの中でも事業承継に特化した資格で、事業承継に必要な知識やツールを学ぶことができます。

また、資格を持つことで資格取得講座を開催する事業承継センター株式会社から優先的に案件を紹介してもらえます。[4]

協会を通して事業承継における制度・税務、法律など最新の情報を得ることができ、人脈も得られる可能性があります。

試験内容は選択問題と記述問題の混合形式で以下の資格を有する人が受験資格を得られます。

資格取得講座を受講するには、上で挙げた一定の公的な資格を有することが条件となります。

上に挙げた資格はいずれも難易度が高いといわれている資格です。

そのため、事業承継士の資格取得は、難易度が高いとされています。

しかし、上に挙げた資格を有する人であれば、事業承継士資格の取得自体はそれほど難しくはないと考えられます。

事業承継士資格取得講座:300,000円

認定試験:9,000円

入会金:10,000円

[1] M&Aスペシャリスト – 日本経営管理協会 (JIMA)

[2] 事業承継・M&Aエキスパート協会 (jme-a.jp)

[3] JMAA認定M&Aアドバイザー(CMA)資格取得までの流れ/日本M&Aアドバイザー協会 (jma-a.org)

[4] 一般社団法人事業承継協会 (shoukei.or.jp)

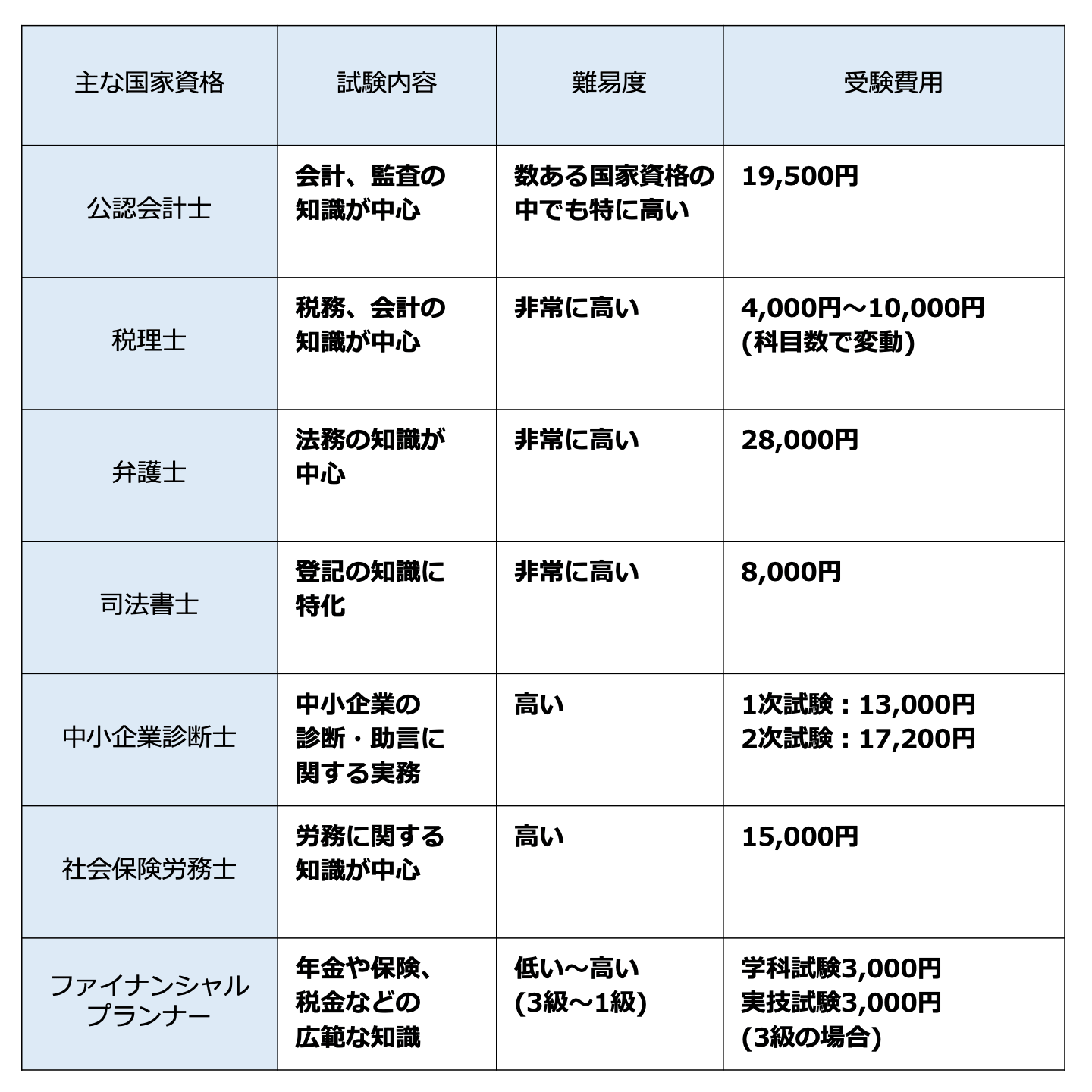

M&Aの業務ではさまざまな専門知識が必要となり、デューデリジェンスの実施や契約書作成などのように国家資格を有する各専門家が得意とする業務も多く存在します。

したがって、国家資格を持つ人もM&Aでは重要な存在となります。

ここでは、それぞれの専門家がM&Aでどのような役割を果たすのかを見ていきます。

公認会計士はM&Aコンサルタントとしてデューデリジェンスや企業価値の算定(バリュエーション)、統合計画の策定などを行い、戦略の立案やPMIの支援などを実施します。

つまり、M&A業務を総合的に管理する役割を担っています。[5]

多くのM&A仲介会社は公認会計士が多く所属しており、M&Aのプロフェッショナルとして顧客をサポートしています。

公認会計士の試験は、短答式試験(5月、12月)と論文式試験(8月)の2段階で行われます。

短答式試験の試験科目は、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目です。

一方、論文式試験は会計学、監査論、企業法、租税法及び選択科目(経営学、経済学、民法、統計学から1科目)です。

公認会計士試験は国家資格の中でも、特に難易度が高い試験といわれています。

試験は大きく分けて計算問題と論述問題があり、試験範囲はぼう大です。

19,500円

M&Aでは多額の税金が発生するケースがあります。

そのため、M&Aでは税務に関する処理や税金対策が非常に重要となります。

税務に関するアドバイスは税理士の独占業務であり、M&Aの税務全般をサポートします。[6]

また、税理士は会計の分野にも深い知識を有しているため、税理士資格保有者は企業価値の算定を行うこともできます。

税理士になるためには、税理士試験に合格しなくてはなりません。

税理士試験は必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(法人税又は所得税)及び選択科目(相続税、消費税など)全11科目の中から5科目の合格が必要です。

合格した科目は生涯にわたって有効です。

従って、多くの受験者は、毎年1~2科目を受験しながら数年をかけて5科目合格を目指します。

税理士試験に合格したら、税理士会に入会金と会費を支払い、登録申請を行います。

日本税理士会連合会の名簿に登録されれば、税理士としての業務を行うことができます。

科目別に合否が判定されますが、いずれの科目も難易度は高く、5科目を合格するまで相当の勉強量が必要になります。

中には5~10年かかる人もいることから資格取得までの難易度は極めて高いといえます。

1科目:4,000円

2科目:5,500円

3科目:7,000円

4科目:8,500円

5科目:10,000円

M&Aは法律に従って行わなければならず、法律と密接な関係があります。

基本合意や秘密保持契約、最終契約などさまざまな重要契約を締結します。

これらM&Aの契約には、民法や会社法などのルールに則って作成、締結されなければならず、そのためには法律の専門家の知識は必要です。

また、M&Aにおける法律上のトラブルにも対処できるため、リスク管理といった面からも弁護士の存在は非常に役に立ちます。

弁護士になるためには司法試験に合格しなければなりません。

司法試験は、法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)として実務を行うための必要な知識・能力の有無を判定する国家試験です。

受験資格は法科大学院修了者又は予備試験合格者であり、例年5月に4日間の日程で行われます。

短答式と論文式の2段階の筆記試験で構成されています。[7]

法科大学院出身者は、実際、その半数近くが司法試験に合格できずにいます。

一方、予備試験の合格者は70~80%以上の高い合格率です。

ただし、予備試験自体が難関試験であり、それに合格してもそのうち20~30%が司法試験で不合格となる事実もあります。

以上のことから、司法試験の難易度は極めて高く、合格まで一筋縄ではいかないことがよくわかります。

28,000円

司法書士は主に登記に関する業務の専門家です。

M&Aでは登記は必須事項であり、例えば事業譲渡の場合には不動産の所有権移転登記や、株式交換などの組織再編の場面では商業登記が必要となります。

このように司法書士の資格はM&Aの場面では非常に重宝されます。

司法書士試験は例年7月の第一日曜日に「筆記試験」が行われ、「午前の部」と「午後の部」で構成され、択一式及び記述式の内容となっています。[8]

司法書士試験は試験範囲も広く、合格率は4~5%と国家資格の中でも特に難易度が高い難関資格に位置付けられています。

8,000円

中小企業診断士は主に中小企業に対して診断、経営指導を行います。

また、中小企業のM&A業務も手がけているために、事業承継に関して不安、悩みを抱えている中小企業にとっては、非常に頼りになる存在です。[9]

特にM&AにおけるPMIにおいて中小企業診断士が活躍しています。

PMIとはM&Aが行われた後に行われる統合手続きのことをいいます。

M&Aでは、M&Aが成立し、実現した後のフォローは非常に重要です。

中小企業診断士が行うPMIは、買収された企業側の従業員のメンタルケアを担います。

従業員とのヒアリングを実施し、コミュニケーションを円滑にできるようにし、悩み相談を受け、アフターケアをして、買収企業の経営理念の整備、浸透をさせていくことを目的としています。

中小企業診断士になるには、1次試験、2次試験(筆記・口述)、実務補習・実務従事の3ステップがあります。

1次試験は、例年8月に行われ、中小企業診断士に必要な知識を有するかどうかを判定するため、マークシート方式により行われます。

1次試験に合格すれば、2次試験を受験できます。

2次試験は、中小企業診断士として必要な応用能力を有するかどうかを判定するために、中小企業の診断・助言に関する実務の事例や助言に関する能力について、筆記(10月実施)・口述(12月実施)の2段階の方法により行われます。

実務補習・実務従事は、中小企業診断士として診断実務能力を有するかを判定するために行われます。

第2次試験合格後、3年以内に実務補習を15日間以上受講するか、実務に15日間以上従事することにより、中小企業診断士として登録申請を行うことができます。

1次試験、2次試験の合格率はともに20%前後で推移しています。

しかし、全体で考えるとストレートで合格するのは、わずか4%程度という合格率です。

この合格率から判断して、かなり難易度の高い試験であるといえます。

1次試験:13,000円

2次試験:17,200円

5日間コース:50,000円

15日間コース:148,600円

M&Aを実施するプロセスにおいて、買収対象である売り手企業の詳細を調査するデューデリジェンスが行われます。

デューデリジェンスには、法務、財務、人事・労務などさまざまな調査項目があります。

中でも特に重要な、人事・労務デューデリジェンスについては、人事労務の専門家である社会保険労務士が担当すべきです。[10]

人事・労務デューデリジェンスは、M&Aにおいて売り手企業の人事・労務における問題点を調査する目的で実施されます。

特に、売り手企業の雇用の違法な点の有無や統合後の雇用条件、退職者の有無などはM&Aの成立に大きな影響を与えるため、慎重な調査が必要とされます。

社会保険労務士になるためには、国家試験である社会保険労務士試験の合格することが必要です。

試験は毎年8月下旬に実施され、11月に合格発表があります。

受験資格には学歴要件など、その要件は多岐にわたります。

資格取得を検討されている人で、自分に受験資格があるが不明な場合は、事前に「全国社会保険労務士会連合会試験センター」に問い合わせることをおすすめします。

試験は、「選択式」と「択一式」の出題形式があり、それぞれの試験で合格基準点を上回った場合に合格となります。

社会保険労務士試験の合格率は例年6~7%です。

「勉強時間が長い」「科目数が多い」「各科目で足切りがある」などの要因で、難易度は高いと言われています。

ただし、学習法次第では誰もが合格できる資格とも言われています。

15,000円

他の士業は法律や財務、税金などそれぞれの分野で深い知識を有していますが、ファイナンシャルプランナー(FP)は、年金や保険、税金などさまざまな知識を幅広く身につけています。

M&Aは税務や法律の知識も必要となることから、幅広い知識を持つファイナンシャルプランナーは頼りになる存在となります。[11]

ファイナンシャルプランナー(FP)の資格は国家資格と民間資格の2種類があります。

国家資格であるFP技能士は1級~3級の3種類です。民間資格にはCFPとAFPがあります。

FP技能士1級はファイナンシャルプランナー(FP)の資格のなかで最上級の資格です。

ファイナンシャルプランナー(FP)としてキャリアアップしたい人には欠かせない資格とされています。

また、FP技能士2級はファイナンシャルプランナー(FP)の実務に欠かせない知識・技能を身につけていることを証明でき、就職・転職で有利なことから非常に人気の資格です。

一方、民間資格であるAFPはFP技能士2級に相当する資格です。

AFP認定研修を修了しFP技能士2級の資格を持っていれば、日本FP協会に申請することでAFPも取得できます。

AFPを取得したい場合は2級FP技能士を取ることが一般的です。

CFPは米国のファイナンシャルプランナー(FP)認定機関・CFPボードと連携しており、国際ライセンスにあたる資格です。

AFPの資格を取っていなければ、試験を受けることはできません。

従って、FP技能士1級と同等の高度な資格といえます。

FP技能検定は1~3級まで級別に実施されます。各級とも「学科試験」「実技試験」で構成されており、両試験に合格して各級の合格となります。

試験は「日本FP協会」と「金融財政事情研究会(きんざい)」の2団体が試験を実施し、いずれで受験しても合格すればFP技能士として認定されます。

また、FP技能士2級は日本FP協会が独自に認定する「AFP」の試験と兼ねて実施されています。

2級に合格した場合、日本FP協会認定講座修了を要件としてAFPの資格も同時に取得できます。

合格率は、3級が70%程度、2級が25~30%程度と、国家試験の中では合格しやすい試験といます。

ただし、1級では特に学科試験の難易度が高くなります。

なお、FP2級、3級の実技試験では「日本FP協会」と「きんざい」の各科目で合格率や難易度にばらつきがあるので、よく検討してから受検科目を決めるようにしてください。

1級:学科試験8,900円、実技試験25,000円(きんざい)、20,000円(日本FP協会)

2級:学科試験4,200円、実技試験4,500円

3級:学科試験3,000円、実技試験3,000円

[5] 公認会計士・監査審査会/公認会計士試験 (fsa.go.jp)

[6] 税理士試験|国税庁 (nta.go.jp)

[7] 法務省:司法試験 (moj.go.jp)

[8] 法務省:司法書士試験 (moj.go.jp)

[9] J-SMECA 中小企業診断協会

[10] 全国社会保険労務士会連合会 (shakaihokenroumushi.jp)

[11] 試験の概要 | 日本FP協会 (jafp.or.jp)

M&Aアドバイザーに関わる民間資格や国家資格である弁護士や公認会計士、税理士などがM&Aアドバイザーとなるケースはありますが、M&Aアドバイザーとしての実績や実務能力を証明する資格ではありません。

逆に言えば、資格がなくてもM&Aアドバイザーを名乗ることができます。

M&Aアドバイザーに依頼する際には、資格も重要ポイントではありますが、実績や実務能力についても重視することに注意してください。

実績もあり、資格もあるM&Aアドバイザーでも、一般的に業種や業態、企業規模によって専門が分かれています。

さらに得意なM&Aスキームもあります。

M&Aを検討する際には、得意分野や実績を考慮して、最も適切なパートナーを選びましょう。

M&Aアドバイザーの能力や資格に問題はなくても、自社に最適とは限りません。

担当者であるM&Aアドバイザーのレベルにばらつきがあるのが一般的です。

また、M&A規模が小さいからといって担当者の実績や能力に不安があるわけではありません。

例えば、中小企業のM&Aに関しては、実績十分なM&Aアドバイザーは親身に取り組んでくれない場合もあるようです。

しっかりM&Aを実現したとしても、その後のサポート体制も重要になるでしょう。

M&Aアドバイザーの資格や能力ではなく、実績をともなった信頼できるM&Aアドバイザーであることを優先して選びましょう。

M&A業務を最初から最後まで実行できる公的な資格はありません。

しかし、M&Aのスペシャリストとして業務を行う上でM&Aに関連する資格の取得は有効で、M&Aアドバイザーとして顧客からの信頼を得やすいといえます。

ただし、資格を取得した後も最新情報を取得するなどして知識の蓄積に努め、それを実務で活用してこそ真の意味で顧客から信頼されるM&Aアドバイザーといえるでしょう。

(執筆者:公認会計士・税理士 河野 雅人 大手監査法人勤務後、独立。新宿区神楽坂駅近くに事務所を構え、高品質・低価格のサービスを提供している。主に中小企業、個人事業主を中心に会計、税務の面から支援している)

公式HP:河野公認会計士税理士事務所

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。