マイクロM&Aとは、一般的には、1,000万円以下の金額で取引が成約するM&Aを意味します。事業承継の問題解決などがメリットです。公認会計士が、マイクロM&Aの流れや成功のポイントを詳しく解説します。(公認会計士 西田綱一 監修)

マイクロM&Aとは、一般的には、1,000万円以下の金額で会社や資産などを売買するM&Aのことです。

出典:中小企業の経営資源集約化等に関する検討会取りまとめ(中小企業庁)

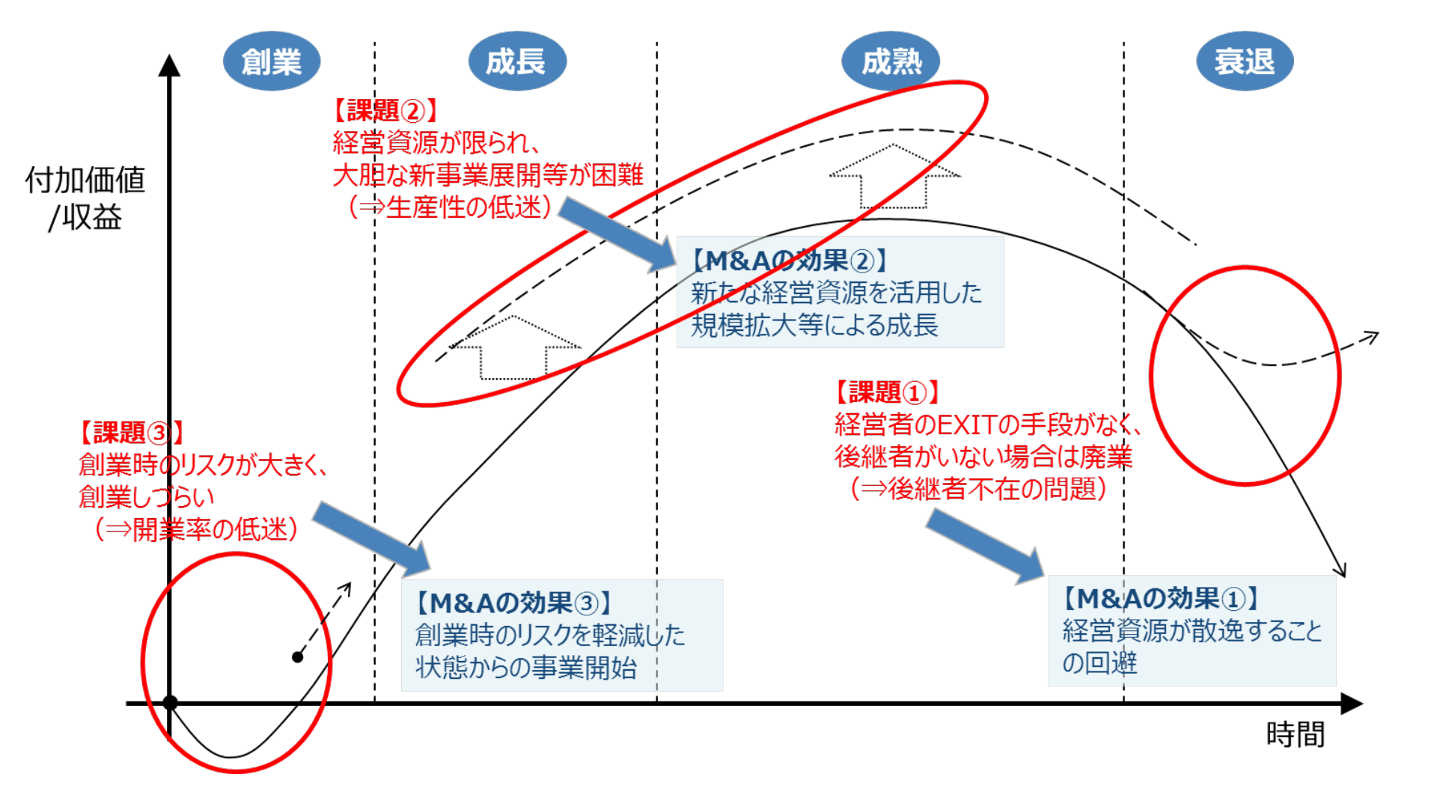

後継者がいない個人事業主・小規模企業はマイクロM&Aの対象となります。

事業のアイデアは悪くないのに経営状態が良くないというときは、マイクロM&Aの売り手となり、経営自体は経営が得意な経営者に任せるほうが良いかもしれません。

事業が軌道に乗るには、ある程度時間がかかります。

既に軌道に乗った事業を運営したい経営者なら、新規に事業を立ち上げるよりも、取引先や仕入れルートの開拓が終わり、ある程度の知名度を持つ既存企業に対して、買い手としてマイクロM&Aを行うほうが近道です。

IPOを目指すベンチャー企業は少なくありませんが、起業後すぐに株式上場を行うことは現実的ではありません。

その点、マイクロM&Aならば買い手がつけば即実行可能です。

起業して会社を成長させて売却し、その資金で次のベンチャー企業を育てることを連続して行っている人を連続起業家といいます。

連続起業家は会社が大きく成長するまで待たずに、マイクロM&Aを行い、事業を売却することも少なくありません。

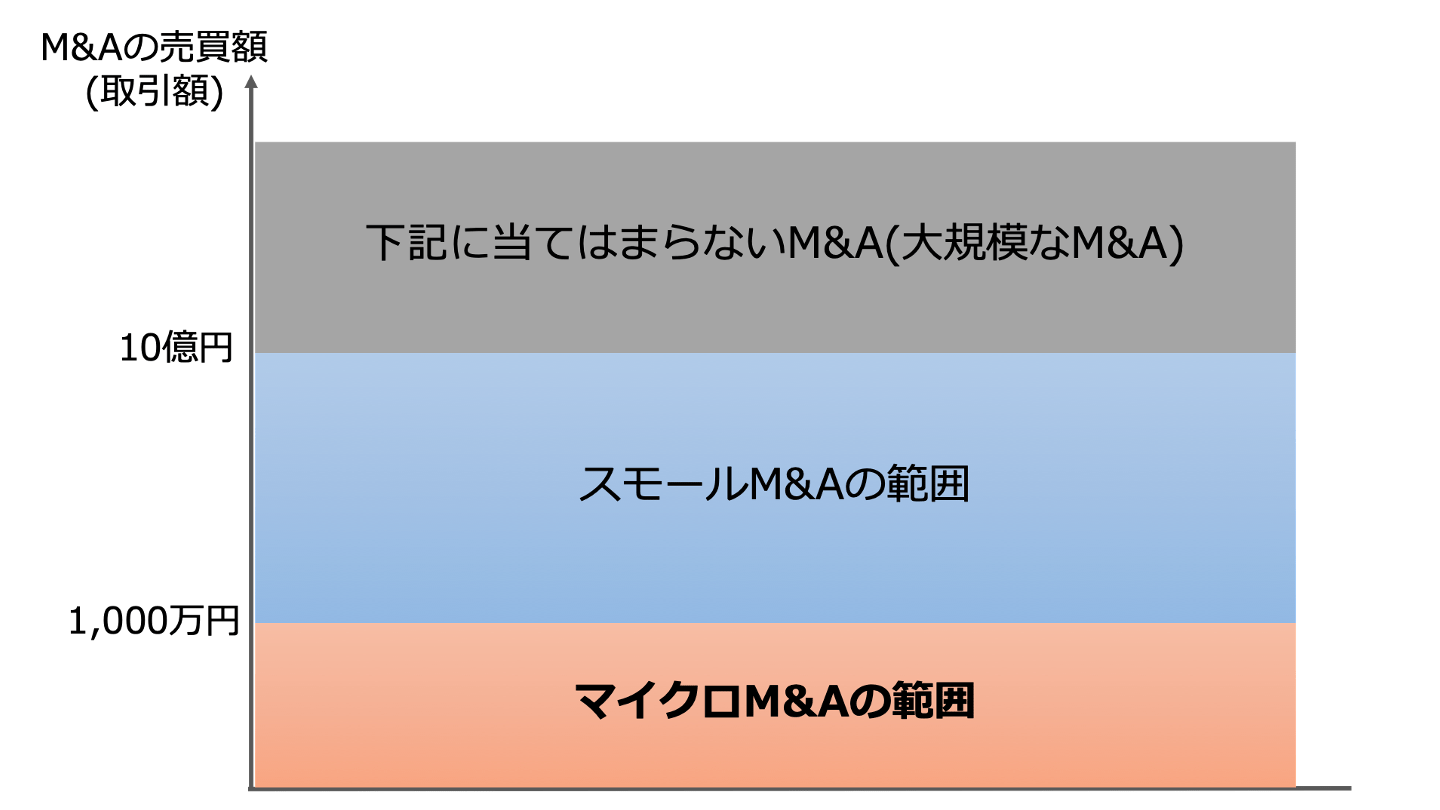

先述したように、マイクロM&Aは、1,000万円以下の企業・店舗・事業の売買のことです。

一方、規模の小さいM&Aの呼び方として、「スモールM&A」という言葉もあります。

「スモールM&A」も「マイクロM&A」も規模の小さいM&Aでのことです。

一般的に、両者の違いとして、案件価額の大小が挙げられます。

「スモールM&A」と「マイクロM&A」を分けて分類する場合、一般的には、以下の通りに使い分けます。

ただしこれらの言葉を使う人によっては、それぞれがどのくらいの価額の案件のことを指すのか、違っていることもあります。

これまでマイクロM&Aがあまり注目されていなかった理由の一つとして、案件規模が小さいことなどを背景に、M&A仲介会社などが取り扱わなかったことが挙げられます。

また小規模企業の経営者によっては、M&Aにより社外の第三者が事業を引き継ぐことに抵抗感がある方も少なくありません。

仮にマイクロM&Aを進めようと思っても、知見・経験もない場合が多いです。

そのため結果として、M&Aによって社外の第三者に対して事業を引継ぐことをせずに、廃業に至ってしまうケースも多かったと考えられます。

しかし、小規模企業や中小企業の後継者問題が叫ばれる昨今、マイクロM&Aに関しても取り扱う仲介会社が出てきています。

また、マイクロM&Aの相手先企業とオンラインでマッチングできるプラットフォームサービスも確立してきました。

こういったことが、マイクロM&Aが注目されている背景となっています。

後継者不在の小規模企業は、将来の見通しが立っていないにもかかわらず、何らの対策も講じない場合には、廃業せざるを得ません。

しかし昨今、後継者不在の小規模企業の事業をマイクロM&Aにより社外の第三者が引き継ぐことも小規模企業にとって事業承継の手法の1つであるという認識が広がり始めていると言えます。

マイクロM&A対象企業のオーナーが、個人保証を金融機関やリース会社に差し入れているケースは少なくありません。

この場合オーナーは、マイクロM&Aの後、速やかに個人保証を外すよう買い手に求めることが通常です。

それに対して、買い手がどのように応じるかは交渉の論点とはなるものの、マイクロM&A対象企業のオーナーが引退する場合、買い手としてはその個人補償を外すよう対応するのが基本です。

マイクロM&Aの案件によっては、従業員がマイクロM&Aによる恩恵を得られることがあります。

マイクロM&Aによって会社や事業が承継され、更なる発展が見込まれるのであれば、従業員の収入はより安定することが期待できます。

また、買い手企業が大手企業であるなどでは、社会的な信用力が向上することもありえます。

マイクロM&Aを行う際には、デューデリジェンスを行い、マイクロM&A対象企業の経営状態や財務事情などを把握してから、取引を進めることになります。

デューデリジェンス(Due Diligence)とは、マイクロM&A対象企業のリスク等を精査するため、主に買い手が実施する調査のことです。

デューデリジェンスを経て、マイクロM&Aを実行した後には、既に問題点や改善点が分かっているので、事業成長の加速や経営の安定化を実現できる可能性もあります。

ある程度成長させた事業について売り手としてマイクロM&Aを行うことで、その事業に関わっていた時間が空くことになります。

結果として、新規事業や他の事業に時間を割けるようになります。

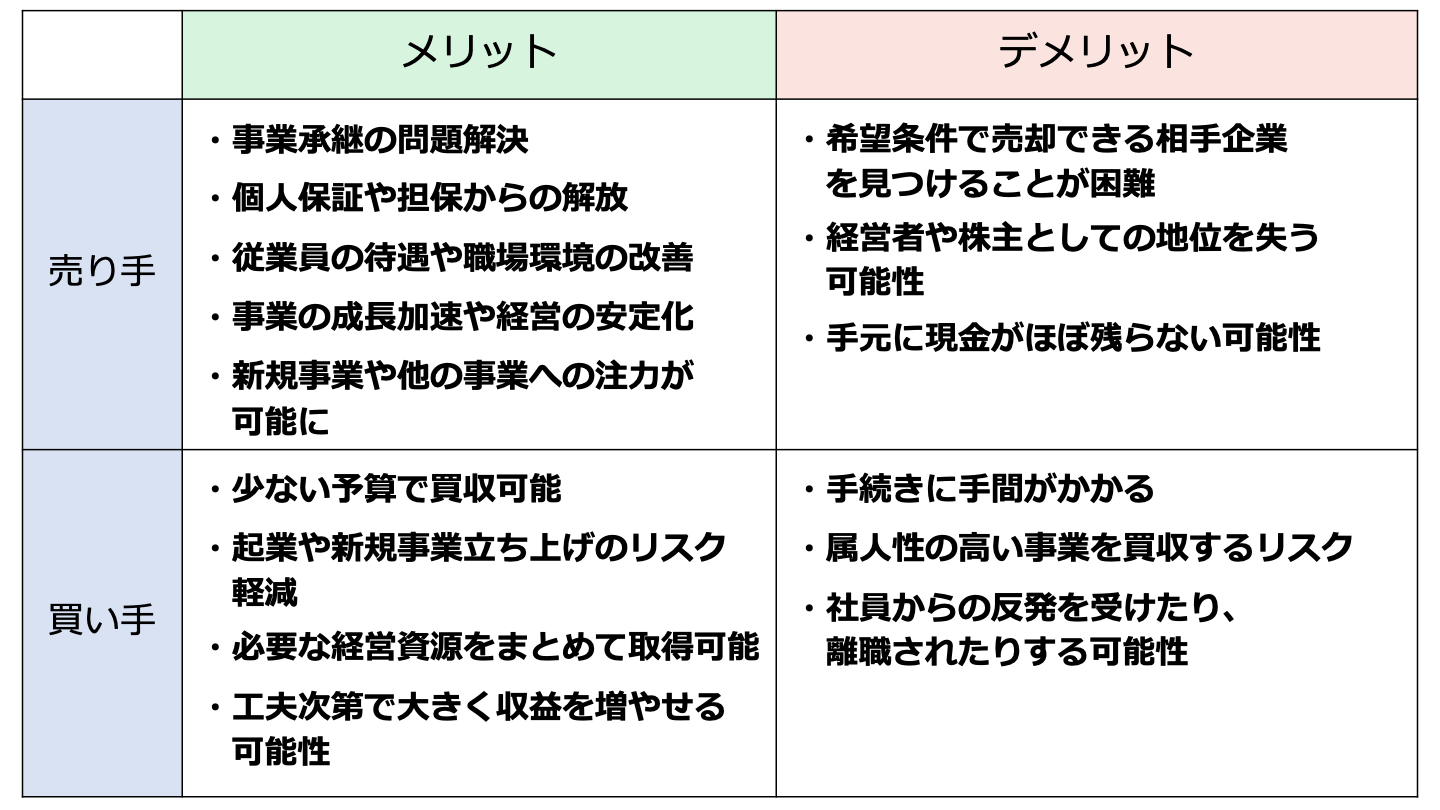

マイクロM&Aは通常のM&Aと比べて、金額面からの成約へのハードルは低いと言える面があります。

しかし一方で、買い手候補の数が多くなく、希望条件で売却できる相手企業が見つかりにくい面もあるとも言えます。

マイクロM&Aにより会社や事業を譲渡すると、自分自身の持ち株比率が下がります。

そのため、経営者や株主としての地位を失う可能性があります。

マイクロM&Aの売買価格は1,000万円以下です。

そこから仲介手数料や税金を支払うと、手元にほとんど現金が残らない可能性があります。

マイクロM&Aは売買価格1,000万円以下です。

そのため、幅広い方が買い手になれます。

すでに軌道に乗っている企業を引き継げるのは、マイクロM&Aの大きなメリットです。

事業には従業員・設備・取引先などの経営資源が必要です。

マイクロM&Aを行えば、事業に必要な経営資源をまとめて取得することができます。

これは大きなメリットです。

前経営者が行なっていたビジネスを革新させることができれば、大きく収益を増やせる可能性があります。

新しい経営者により事業が軌道に乗って、市場からの支持を得ることができれば、収益を大きく上げることに繋がります。

M&Aの手続きに関する手間は、基本的には、マイクロM&A対象企業の規模とは無関係です。

大規模なM&AもマイクロM&Aも、どちらもほぼ同じ手順で進めていくため、思ったよりも手間がかかると感じるケースもありえるでしょう。

単に利益があがっている事業に対してマイクロM&Aを行いさえすれば、マイクロM&A後も同程度の利益が得られるとは限りません。

例えば顧客の信頼を得ている料理人が経営している料理屋などは、料理人の味や人柄を求めて顧客がその店に来ているのであって、料理人が変わってしまえば、売上が著しく落ちるという可能性も小さくありません。

マイクロM&Aには、そのような属人性の高い事業を買収するリスクがあると言えます。

マイクロM&A対象企業の従業員は、マイクロM&A実行後には、買い手企業の従業員になることもありえます。

しかし、主に給与や福利厚生などの面で、マイクロM&A対象企業の社員の希望を叶えられないかもしれません。

またマイクロM&A対象企業で行っていた働き方とは違う買い手企業の働き方に、不満を抱くケースもあるでしょう。

そのため、マイクロM&A対象企業にいた従業員と前から買い手企業にいた従業員との間でトラブルが起こる可能性や、マイクロM&A対象企業にいた従業員が離職するという可能性もあります。

シナジー効果とは、自社と買収した事業が統合して運営される場合の価値が、それぞれの企業を単独で運営するよりも大きくなる効果のことです。

シナジー効果がどの程度生まれるかはマイクロM&Aの案件ごとにさまざまですが、マイクロM&Aの戦略やシナジー効果についてはしっかりと検討すべきです。

マイクロM&Aでは売買価格が少額となるため、M&Aがスピーディーに進むこともあります。

しかし、マイクロM&Aの相手が信頼できる企業かどうかは事前にしっかりと確認してから決断しましょう。

マイクロM&Aの相手先は、余裕を持って選びましょう。

専門家と相談しながら候補に上がった企業を、余裕を持って比較してください。

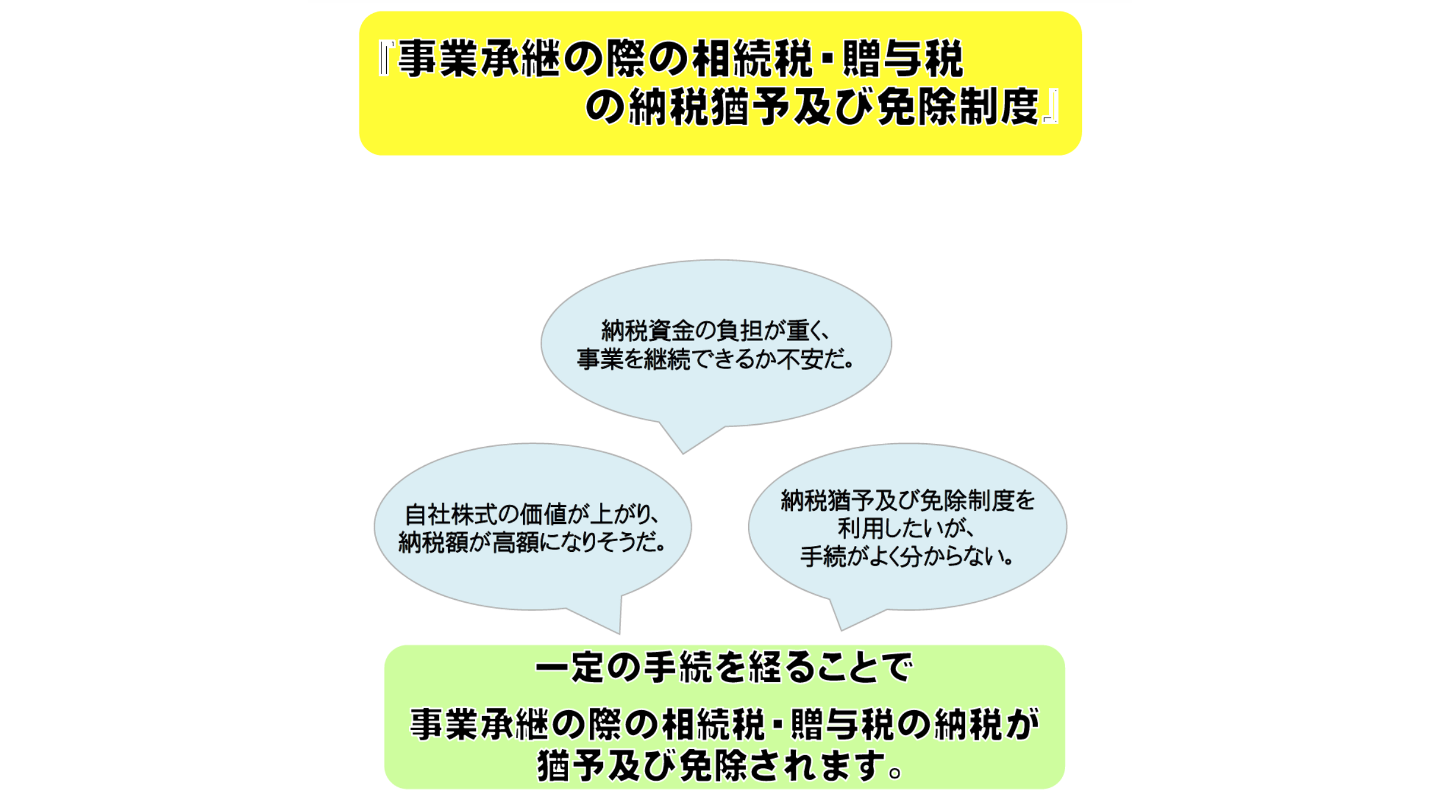

マイクロM&Aに関する公的機関の融資・補助金や税制としては以下が挙げられます。

これらを積極的に活用しましょう。

M&A仲介会社やマッチングサイトを選ぶ際には、マイクロM&Aの実績が豊富で、充分な知識や経験を持っているかなどの点をよく検討しましょう。

M&Aの規模の違いによって、仲介者に必要な能力なども異なります。

[1]事業承継・集約・活性化支援資金|日本政策金融公庫

[2]令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金

[3]事業承継税制特集|国税庁

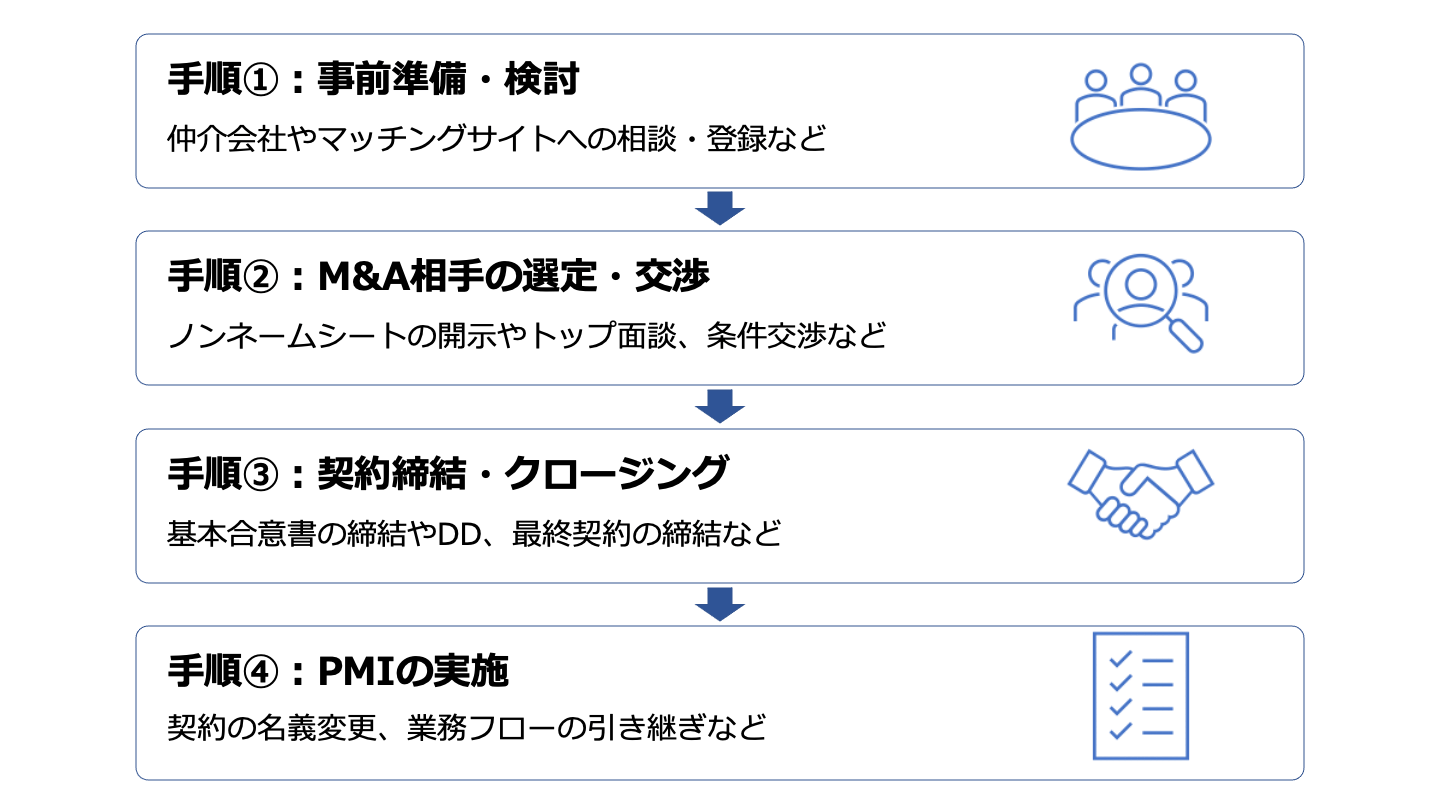

マイクロM&AにおいてマイクロM&A対象企業の経営者がまず行うべきことは、M&A仲介会社やマッチングサイトへの相談です。

相談の際は以下のものを用意すれば、基本的には、問題ないでしょう。

マイクロM&A対象企業の経営者としては、引退後のビジョンを含む希望条件を事前によく考えておくと良いでしょう。

例えば、当面はマイクロM&A対象企業の事業に関わり続けたいのか、別の事業を始めるのか、それとも社会貢献活動や余暇を楽しむといった全く別のことを行いたいのかなどです。

売買価格や従業員の雇用継続は、マイクロM&A対象企業の経営者として懸念することの多い重要な要素の1つです。

しかし、希望条件として検討すべき要素は、これらだけではありません。

マイクロM&Aにおける希望条件を明確化し、可能な限りで優先順位を付しておくことが理想的です。

マイクロM&Aを進める上で、マッチングは重要な工程です。

マッチングとは、売り手と買い手がマイクロM&Aの当事者となり得ることを前提として、接触することです。

マッチングを具体的に進めるに当たり、M&A仲介会社やマッチングサイトは、通常、まず売り手を特定できない内容のノンネーム・シート(ティ―ザー)を、ある程度絞り込んだリスト(ロングリスト)内の企業に送付し打診します。

その上で、関心を示した候補先から買い手となり得る企業をリスト(ショートリスト)化し、これらとの間で秘密保持契約を締結した上で、その後の手続を進めることが通常です。

交渉の進め方は、マイクロM&A対象企業と買い手企業の経営者同士の面談(トップ面談)の時期や方法も含め、様々な形態があります。

特に、トップ面談は、買い手企業の経営理念・企業文化や経営者の人間性等を直接確認するための場であり、その後の円滑な交渉のためにも重要な機会です。

またトップ面談を含む交渉の際には、マイクロM&Aにおける希望条件を明確化し、特に、絶対に譲歩できないのがどの点なのか固めておくと良いでしょう。

トップ面談や条件交渉を通じて、マイクロM&A対象企業と買い手企業とが双方ともおおむねお互いを理解し、マイクロM&Aを進めることに合意ができたところで、基本合意書の締結を行います。

基本合意書とは、売り手企業が、特定の買い手候補に絞ってマイクロM&Aに関する交渉を行うことを決定した場合に、その時点における売り手と買い手の了解事項を確認する目的で記載した書面のことです。

基本合意書の締結の後のデューデリジェンスを経て、M&Aの最終条件を決定し、M&Aの最終契約書の締結を行い、クロージングに入っていきます。

クロージングとは、マイクロM&Aにおける最終契約の決済のことです。

最終契約を締結した後、株式・財産の譲渡や売買価格の全部又は一部の支払を行う工程です。

最終契約で取り決める主な内容は、以下の項目などです。

クロージングを迎えた後も売り手は、PMIとして、買い手による円滑な引継ぎ等に向けて、誠実に対応する必要があります。

PMI(Post-Merger Integration)とは、クロージング後の一定期間内に行う経営統合作業のことです。

PMIとしては主に以下のことなどを行います。

ここまで、マイクロM&Aの概要、対象となる主な事業、注目されている背景、売り手と買い手それぞれにとってのメリット・デメリット、成功のためのポイント、手続きの流れなどについて詳しく説明してきました。

具体的にイメージしていただけた方もいらっしゃることでしょう。

マイクロM&Aにあたっては、メリット・デメリットをしっかりと理解し、余裕を持って行うことが大きなポイントです。

(執筆者:公認会計士 西田綱一 慶應義塾大学経済学部卒業。公認会計士試験合格後、一般企業で経理関連業務を行い、公認会計士登録を行う。その後、都内大手監査法人に入所し会計監査などに従事。これまでの経験を活かし、現在は独立している。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aマッチングサイト「M&Aサクシード」にご相談ください。M&Aサクシードが選ばれる4つの特徴をご紹介いたします。

M&Aサクシードが選ばれる4つの特徴

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

M&Aマッチングサイトだから、スピード感のあるM&Aを実現しています。同業種、同エリアのマッチングはもちろん、異業種やエリアの違う成約も。

さらに、知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで担当いたします。まずはご登録ください。