少額でM&Aできる案件の探し方 メリット、注意点もくわしく解説

- 記事監修: 西田 綱一 (公認会計士)

少額で行うM&Aには、起業するリスクの軽減などのメリットがあります。今回の記事では、少額でM&Aを行うメリットと注意点、少額で買収しやすい業種、少額案件の探し方をくわしく解説します。

M&Aにおける企業・事業の売買価格は、売り手と買い手の交渉により決まります。

売買価格の目安額を算定する企業価値の算定方法などは存在しますが、実際の売買価格はあくまでも、売り手と買い手の交渉により決まることがポイントです。

そのため、売り手と買い手さえ同意すれば、少額でのM&Aは十分可能です。

ここでM&Aとはどういったものなのかについて、改めて説明しておきます。

M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」の略称です。

日本語で、合併と買収、と訳されます。

日本においては、M&Aとされる範囲は諸外国より広く、会社法の組織再編(合併や会社分割)だけでなく、株式譲渡や事業譲渡を含む、事業の譲り渡し・譲り受けのことを指すことが多いです。

特に今後個人が小さい会社を買う少額でのM&Aが、新しい起業の形として増えていくと考えられています。

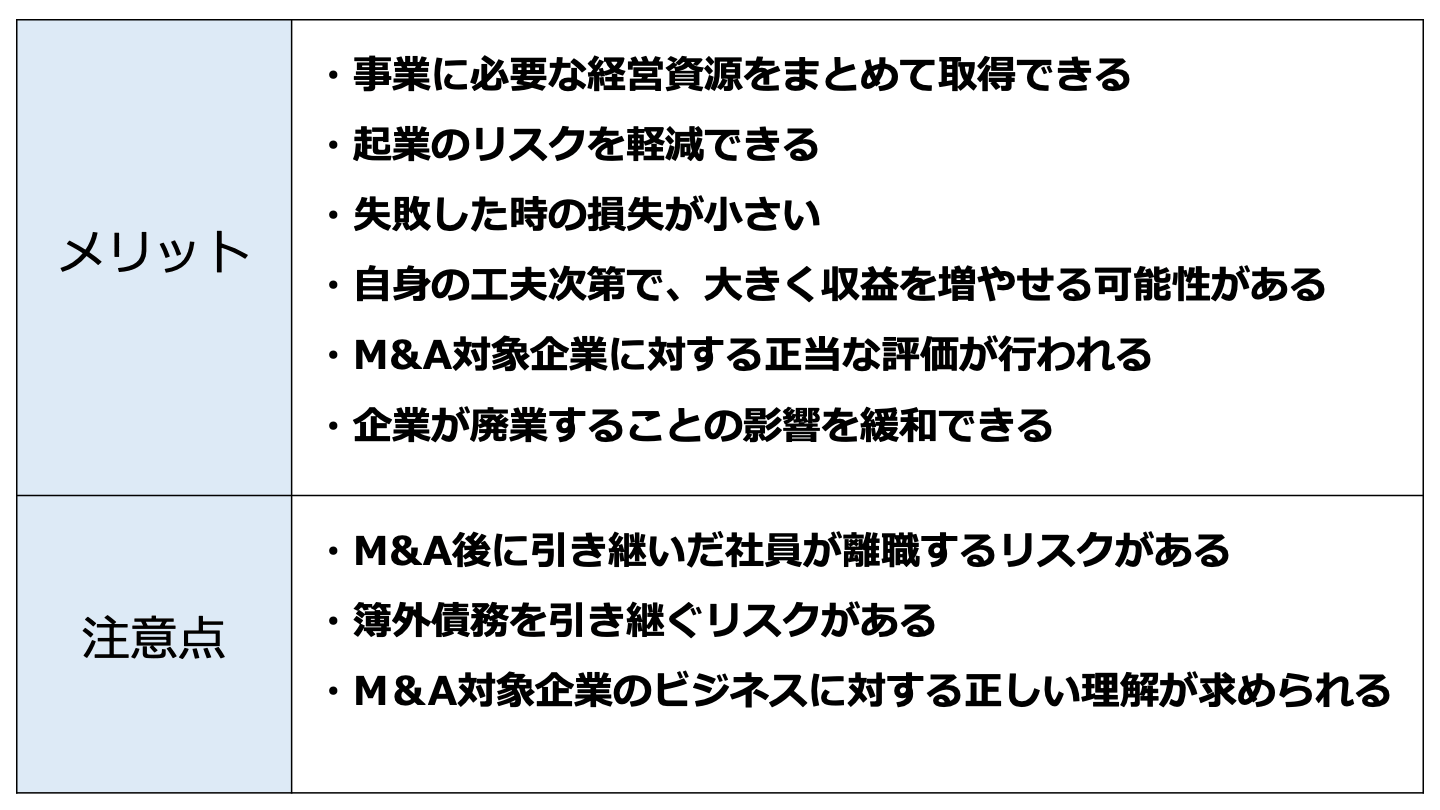

そのため、ここでは少額でM&Aを行うメリットと注意点をそれぞれ説明します。

事業には従業員・設備・業務システムなどの経営資源が必要です。

これらを自分自身で用意しゼロから事業を育てていくのは、非常に手間と時間がかかります。

その点少額でM&Aを行なえば、事業に必要な経営資源をまとめて取得することができます。

これは大きなメリットです。

少額でM&Aを行なえば、事業に必要な経営資源をまとめて取得することができるのと同時に、取引先や顧客や取引金融機関なども引き継げるため、それらをゼロから開拓する必要がありません。

また、ゼロから事業を育てるよりは、将来の事業計画を立てやすいと考えられます。

そのため少額でM&Aを行なえば、起業のリスクを軽減できると言えます。

少額でのM&Aへの初期投資は少なくて済みます。

そのため少額でM&Aを行なえば、失敗した時の損失が小さいと言えます。

M&Aの前に経営者が行なっていたビジネスを革新させることができれば、大きく収益を増やせる可能性があります。

自分の経営により事業が軌道に乗って、市場からの支持を得ることができれば、収益を大きく上げることに繋がります。

少額でM&Aを行なう前から過度の期待は禁物ですが、自分に事業の才能があれば、企業を大きく成長させるという目標を達成させられるかもしれません。

そのため少額でのM&Aを行なえば、自身の工夫次第で、大きく収益を増やせる可能性があると言えます。

M&Aは、M&A対象企業の経営者がそれまで築き上げてきた事業の価値を、社外の第三者である買い手が評価して認めることで初めて実現します。

そのため、M&A対象企業の経営者にとっては非常に誇らしいことであると言えます。

また、M&Aの対価として金銭を支払うことで、M&A対象企業に対する金銭の面からの正当な評価が行なわれることになります。

少額でのM&Aに限りませんが、企業に対して正当な評価が行なわれることは、ビジネスにおいて大きな意味を持つと言えます。

買い手がいなければ廃業していた企業を社外の第三者に譲り渡して存続させることは、M&A対象企業の従業員に職場を残して雇用を守ることに繋がり得ます。

また、取引先との取引関係を継続させることができれば、地域におけるサプライチェーンへの悪影響も抑えることができます。

そのためM&Aが行なわれることで、企業が廃業することの影響を緩和できると言えます。

M&A対象企業の従業員は、クロージング後に買い手企業の従業員になります。

しかし、主に給与や福利厚生などの面で、M&A対象企業の社員の希望を叶えられないかもしれません。

またM&A対象企業で行っていた働き方とは違う買い手企業の働き方に、不満を抱くケースもあるでしょう。

そのため、M&A対象企業にいた従業員と前から買い手企業にいた従業員との間でトラブルが起こることやM&A対象企業にいた従業員が退職することもありえます。

クロージングとはM&Aにおける最終契約の決済のことであり、M&Aの最終契約を締結した後、株式・財産の譲渡や譲渡代金の支払を行なう工程のことです。

M&A成立後にM&A対象企業の優秀な従業員が流出してしまうことは、大きな損失となります。

そのためM&A後に引き継いだ社員が離職するリスクに対する対応策として、M&A契約にキーマン条項を設ける場合があります。

キーマン条項とは、M&A対象企業の特定の従業員などがクロージング後も継続してM&A対象企業にて従事する意思の確認を、買い手がクロージングを行なう前提条件とする条項です。

ただし、キーマン条項は売り手から難色を示されるケースも多いことには、注意が必要です。

M&Aの取引手法によっては、M&Aで退職給付引当金未払給与などに関する貸借対照表に載っていない簿外債務を引き継いでしまう場合があります。

また、簿外債務だけでなく環境汚染など、将来自社に不利益をもたらす偶発債務を継承してしまう可能性も考えられます。

このようにM&A対象企業は財務リスクを抱えている可能性がありますので、事前に財務状況の調査を行う必要があります。

M&Aを検討している買い手などが、M&Aの実施にあたり、M&A対象企業の問題点を調査・分析・検討する手続きを、デューデリジェンスといいます。

財務に関するデューデリジェンスは、公認会計士のような専門家に委託して行なうことが通常です。

M&Aを少額で行なうとしても、M&A対象企業のビジネスフローを正しく理解していなければ、上手に経営できなくなくなってしまいます。

そもそもM&Aは安ければ必ず得できる、というものではありません。

そのM&Aが本当に投資金額に見合っているのかどうかをしっかりとチェックする必要があります。

M&Aに限らず、一般に、価格が安いときには、安易に契約してしまう方が多いとされています。

少額だからという理由だけで購入すると、負債の多い企業や利益が小さい企業などを選んでしまい、投資の効果が十分に得られない可能性もあります。

また何か新しい経営手法を取り入れるとしても、その企業のカルチャーにマッチしなければ、良い効果は得られないと考えられます。

これらは実際にM&Aを行ない、経営みなければわからない部分もありますが、注意しておくべき事柄です。

少額で買収しやすい主な業種は、以下の通りです。

売上高や利益の規模が大きい会社であれば、売り手は高額で売却しようとするのが通常です。

そのため、少額でM&Aできる会社・事業の売上高や利益の規模は小さい傾向があります。

日本全体で、2025年までに平均引退年齢である70歳を超える中小企業の経営者は約245万人である、とされています。[1]

また、そのうち約半数の約127万人について、後継者が未定と見込まれています。[1]

仮に後継者不在の中小企業が、企業外部の後継者を探すなどの対策を講じない場合には、廃業せざるを得ないと言えます。

企業が廃業すると、従業員の雇用が失われることやサプライチェーンに穴が開くことなどのマイナスな影響があります。

また、関係者の混乱を招きますし、そういったことが頻発すれば、地域経済に悪影響を与えることになりかねません。

廃業による経営資源の散逸が日本中で見られ、優良な経営資源が喪失されてしまうと、日本経済の発展にとっても大きな損失となり得ます。

このような状況の中、後継者不在の中小企業の事業をM&Aにより社外の第三者が引継ぐケースは、増加してきています。

言い換えると、M&Aも中小企業にとって事業承継の手法の1つであるとの認識が広がり始めていると言えます。

こうした案件の中には、収益性が高いにも関わらず、少額で譲渡されているものも珍しくありません。

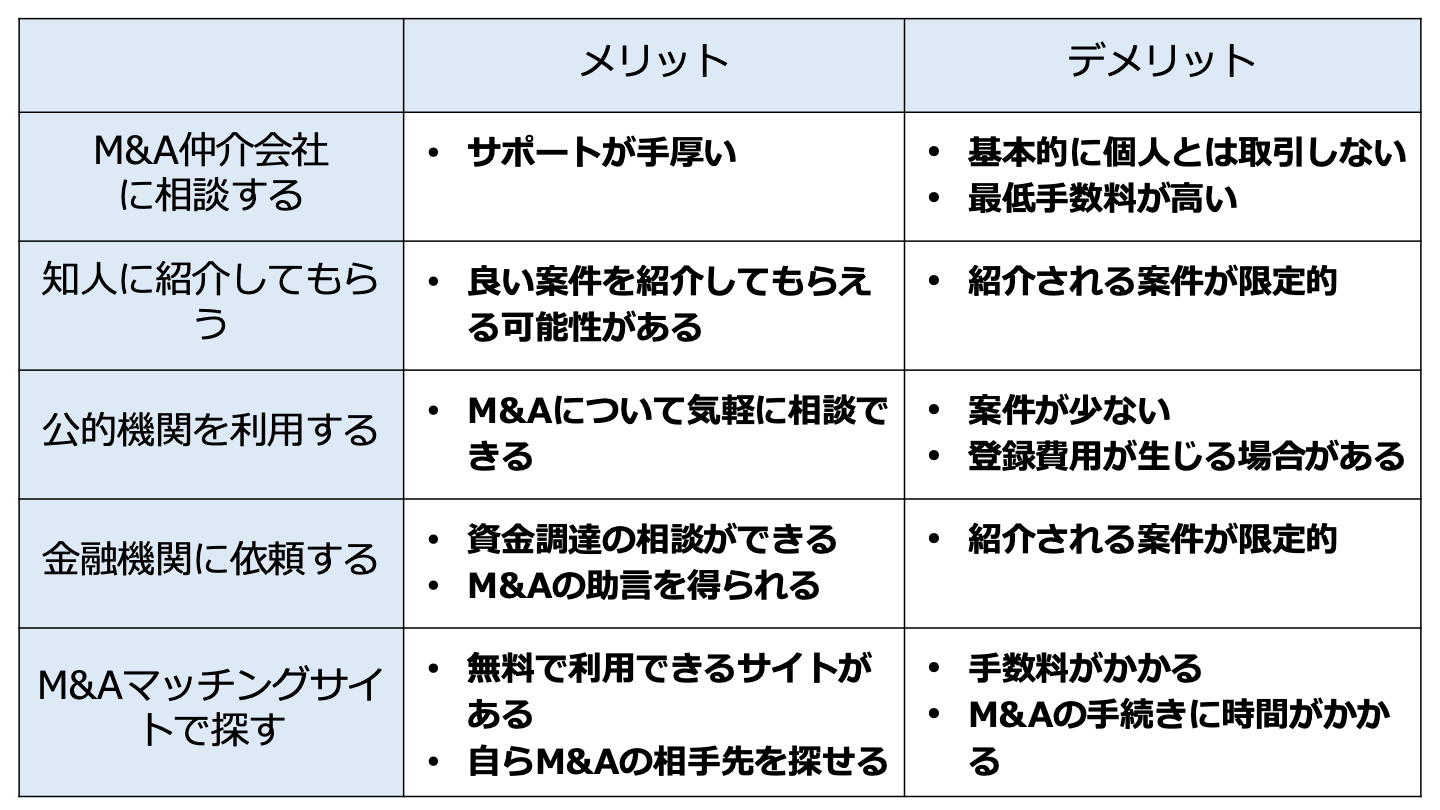

少額でM&Aを行える案件の探し方として、まずは、M&A仲介会社に相談して売り手を探す方法が考えられます。

しかし実際のところ、M&A仲介会社が個人の買い手を取引相手とすることは、ほとんどありません。

M&Aの商習慣に慣れておらず、法人と比べて資金力も乏しい個人を相手に取引をすることは、M&A仲介会社にとっては、収入と比してコストの割合が大きくなることが、M&A仲介会社が個人の買い手を取引相手とすることがほとんどないことの主な理由です。

またM&A仲介会社は手数料の最低金額を設定している場合も多いです。

手数料の最低金額は300万円以上、手数料の相場は約500万円と考えていただいて差し支えありません。

上場しているM&A仲介会社については、手数料の最低金額は2,000万円以上というところもあります。

そのため少額でM&Aを行なう場合、M&A仲介会社を利用することは現実的ではありません。

M&Aに精通している知人がいる場合は、その方にお願いして案件を紹介してもらうのも1つの手です。

とくに、税理士・公認会計士・弁護士・中小企業診断士にはM&Aに関する情報が持ち込まれやすいといわれています。

これらのうち信頼できる人物からの紹介であれば、良いM&A案件に出会える可能性が高まります。

ただし、こういった専門家から紹介してもらえる案件は、通常、限定的です。自分の求める会社や事業に出会えない可能性も小さくないでしょう。

もちろん、紹介された案件が自分の意向にしっかりマッチするものであれば、M&Aを検討するのもよいでしょう。

ただし、その場で即決するのではなく、一度持ち帰ってからきちんと判断するのがおススメです。

通常、希望の条件に合った企業・事業を探すとなると、知人のツテをたどるだけでは厳しいと言えます。

M&Aを相談できる公的機関としては、事業引継ぎ支援センターと商工団体とが考えられます。

事業引継ぎ支援センターとは、中小M&Aを支援する目的で、平成23年から設置されている国の機関のことです。

事業引継ぎ支援センターは、中小M&Aなどに関連した幅広い相談対応を行なっています。

ただし、事業引継ぎ支援センターは実際に利用されている件数が少ないため、事業承継のマッチング案件数はそれほど充実していない、とする見方も存在します。

ここで、マッチングとは、売り手と買い手がM&Aの当事者候補として接触することです。

仮に事業引継ぎ支援センターの相談範囲内で、売り手が見つからず、最終的に民間事業者に依頼するとなると、二度手間となってしまいます。

また商工団体(商工会議所、商工会 、中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会など)は、中小企業の経営全般に関する地域の身近な相談窓口 として中小企業支援を行なっています。

そのため、M&Aの相談も可能です。

ただし商工会議所は会員になるのに費用が掛かります。

商工会議所会員であればM&Aに関する相談・着手まで初期費用無料で利用できるとはいえ、商工会議所の会員になること自体に費用が掛かるのは、デメリットと言えます。

銀行などの金融機関がM&Aの案件を紹介する場合もあります。

既に個人事業を行なっている方であれば普段から取引している銀行など、M&Aについて聞いてみるのも良いでしょう。

金融機関が売り手を紹介する場合、買収資金の貸し付けに関する相談にのってもらえたり、アドバイスがもらえたりする点はメリットであると言えます。

ただし、紹介できる案件の地域が限定されているケースや、希望する条件に見合った案件が少ないというケースもありえるなどのデメリットもあります。

また、債務超過案件など、買い手にとって取り扱いが難しい案件を紹介してくる可能性もなくはありません。

M&Aマッチングサイトを利用すると、売り手と買い手の交渉は、マッチング後に開始することになります。

M&Aマッチングサイトとは、インターネット上のシステムを活用し、オンラインで売り手と買い手のマッチングの場を提供するウェブサイトのことです。

特に売り手については無料で登録できるM&Aマッチングサイトが相当数あるため、M&Aの支援機関に相当額の手数料を支払う資力のない個人であっても、少額のM&Aでの可能性が大きく広がったといえます。

また、売り手候補、買い手候補が自ら相手先を探すことができるケースもあります。

そのため、以前はM&A専門業者しか接触できなかったM&A の案件情報に売り手候補・買い手候補が直接接触することができるようになり、よりスピーディな交渉が可能となった、とされています。

このような状況にある中、数多くの売り手が参照できる、売り手と直接コンタクトが可能、手数料が安価の場合が多いなどの大きなメリットがあるM&Aマッチングサイトで、少額M&Aの案件を探すことが最もおすすめの方法となります。

M&Aサクシードは、譲渡企業は登録無料で利用でき、譲り受け企業が負担する手数料も一般的な仲介会社などと比べて安価なM&Aのマッチングサイトです。

また、審査を通過した質の高い案件のみが掲載されているため、買い手側は希望の条件に適うM&Aの相手を見つけることができます。

ここまで、個人でM&A案件を少額の買収価格で成立させる上でのメリットや注意点、また少額でM&Aできる企業・事業の業種などについて説明してきました。

M&A対象企業の候補となっている会社には、さまざまな思惑や背景があることも多いでしょう。

そのため、リスクについて、事前に調査をしておくことが重要です。

候補がある程度絞れたら、デューデリジェンスを行ないましょう。

こういった対策は必要であるものの、少額でM&Aを行うことには、事業に必要な経営資源をまとめて取得できる・起業のリスクを軽減できる・失敗した時の損失が小さいなどの、大きなメリットがあります。

個人でM&A案件を少額の買収価格で成立させる上でのメリットをしっかりと理解できたという方もいらっしゃることでしょう。

調剤薬局や医院・製造業や印刷業などの業種では、少額でM&Aを行うことが可能な案件もあります。

後継者不足で事業承継を行えない会社の中には収益性が高いにも関わらず、割安で譲渡されるところもあります。

少額でM&Aを行える案件の探し方として一番適切なのは、M&Aマッチングサイトで探すことであると考えられます。

少額でM&Aを行なうことにご興味がある方は、是非、M&Aマッチングサイトに登録してみてはいかがでしょうか。

今回の記事が読者の皆様のM&Aに対する理解を深めるきっかけとなれば幸いです。

(執筆者:公認会計士 西田綱一 慶應義塾大学経済学部卒業。公認会計士試験合格後、一般企業で経理関連業務を行い、公認会計士登録を行う。その後、都内大手監査法人に入所し会計監査などに従事。これまでの経験を活かし、現在は独立している。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aマッチングサイト「M&Aサクシード」にご相談ください。M&Aサクシードが選ばれる4つの特徴をご紹介いたします。

M&Aサクシードが選ばれる4つの特徴

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

M&Aマッチングサイトだから、スピード感のあるM&Aを実現しています。同業種、同エリアのマッチングはもちろん、異業種やエリアの違う成約も。

さらに、知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで担当いたします。まずはご登録ください。