居酒屋売却の価格相場は、用いる手法で変わります。また、立地やブランド力次第で相場よりも高値で売却できる可能性もあります。居酒屋業界の現況や、売却の方法、流れ、相場などをくわしく解説します。(執筆者:京都大学文学部卒の企業法務・金融専門ライター 相良義勝)

日本フードサービス協会の市場動向調査によると、居酒屋・パブ・ビアホールの売上高・客数は2008年頃から前年割れの傾向となり、2019年まで前年比1%~5%減で推移してきました。

そして2020年にはコロナ禍が起き、前年比半減という大打撃を受けました。[1]

市場規模減少の背景としては、以下のような要因が挙げられます。

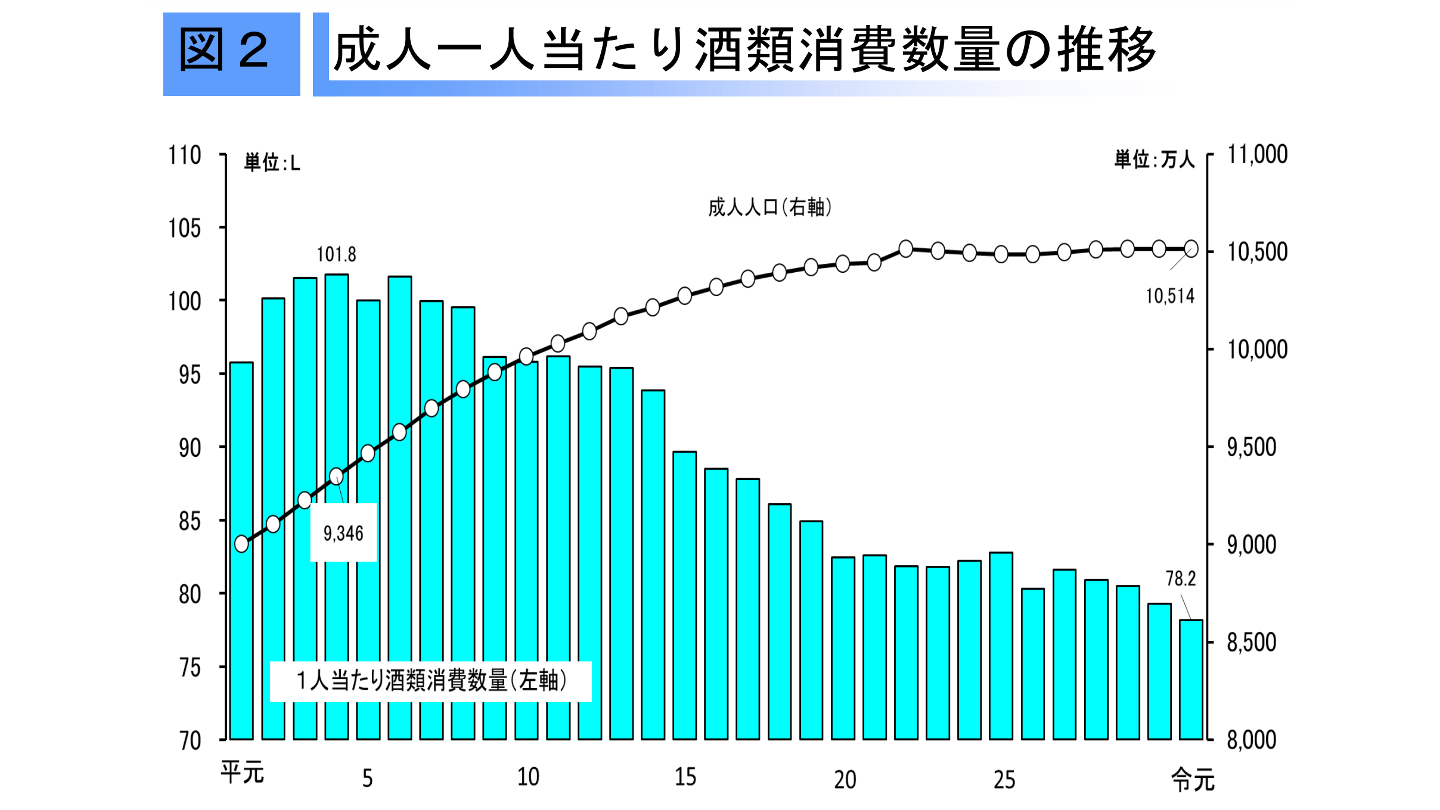

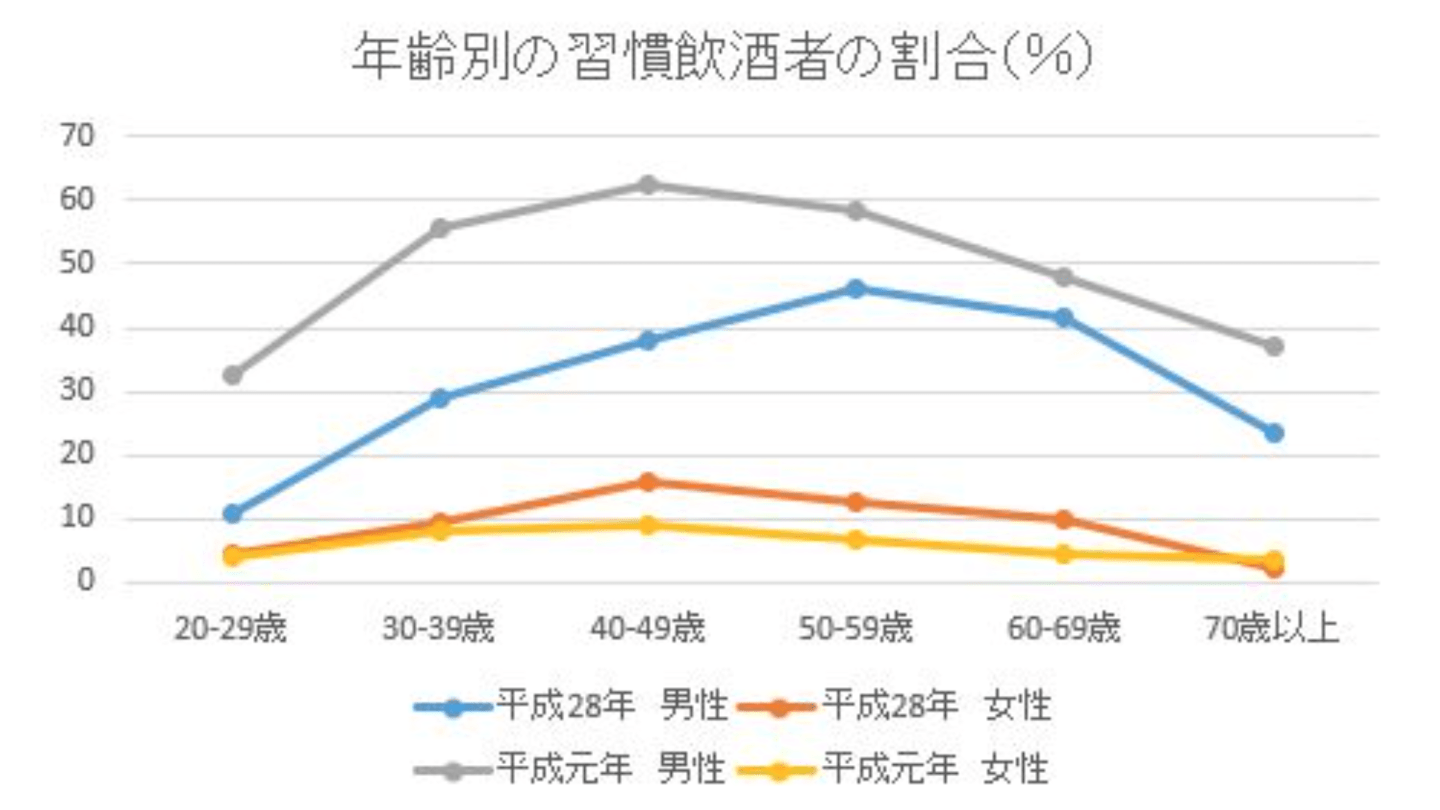

成人1人当たりの酒類消費量はここ30年の間に2割程度減少し(図1)、習慣的に飲酒する人の割合もとくに男性若年層で低下しています(図2)。

図1:成人1人当たり酒類消費量の推移

図2:習慣飲酒者(週3回以上飲酒し、飲酒する日は日本酒1合相当以上の飲酒をする人)の割合

こうした流れのなか、とくに苦戦を強いられているのが、総花的なメニューや低価格を売りにする居酒屋(大手居酒屋チェーンなど)です。

一方で、特定の酒類・料理ジャンルに特化した専門店や、オリジナリティ(メニューや内装の独自性・見栄え)を重視した個店のニーズが高まっています。

[1]JF外食産業市場動向調査令和2年(日本フードサービス協会)

[2]2021年版惣菜白書ダイジェスト版(日本惣菜協会)

居抜きとは、店舗の造作(設備・什器・内装など)を解体せず、現状のままで次の利用者に明け渡すことをいいます。

店舗・敷地が賃貸物件か自己所有かによって若干やり方が異なります。

賃貸店舗で営業している居酒屋の場合、居抜きとは造作譲渡(造作一式の譲渡)を意味します。

店舗の次の借主との間で造作譲渡契約を締結することに加え、貸主との協議も必要になります(当然ながら、次の借り手が貸主との間で賃貸借契約を締結することも必要です)。

通常であれば、賃貸物件の借主には原状回復義務(退去の際、物件を借りたときの状態に戻してから明け渡す義務)が課されます。

原状回復義務は民法(第599条[3]・第620条[4])で規定されており、賃貸借契約書にも明記されるのが通例です。

居抜きを禁止する条項が契約書に明記されていることもあります。

居抜きが明確に禁止されていなくても、借主は貸主と交渉し、居抜きという形で明け渡すことを了承してもらわなければなりません。

貸主にとっては次の借り手の信用性や新しい賃貸契約の条件設定も絡んでくる問題であり、三者間の利害調整が必要になります。

契約上は居抜きが禁止されている場合でも、交渉次第で貸主が応じてくれる場合も少なくないため、まずは交渉してみることが重要です。

居抜きが成立すれば、原状回復費用(造作解体費用)が不要になるだけでなく、造作譲渡の対価が手に入ります。

たとえ対価が0円であっても、解体費用が不要なぶんだけ得だと言えます。

店舗や敷地が自己所有の場合、居抜きには以下のようなパターンが考えられます(造作を含めて店舗を賃貸しするケースも居抜きに当たりますが、ここでは除外します)。

②のケースでは、借地権の譲渡について、原則として地主から承諾を得る必要があります(民法第612条[5])。

地主の承諾が得られた場合、承諾料として借地権譲渡金額の1割程度を地主に支払うのが慣行となっています。

地主が承諾してくれない場合、裁判所に借地権譲渡の許可を求めて非訟事件を申し立てるという選択肢もあります(借地借家法第19条[6])。

ただし借地権譲渡により地主が不利益を被るような事情がある場合は申し立てできません。

居酒屋の事業そのものを譲渡するという方法です。

ひとつの事業は様々な権利義務(造作や在庫などの有形資産、ノウハウや商標などの無形資産、取引・雇用契約、債権・債務など)で成り立っています。

それらを買い手に譲渡することで営業権を引き渡します。

オーナー経営者や役員が事業譲渡後もその事業の経営に関わり続ける場合も少なくなく、事業撤退のためだけでなく、買い手企業の内部で業態転換などを図るためにも活用できます。

複数の店舗・事業を展開している企業であれば、一店舗のみの事業譲渡、居酒屋事業のみの事業譲渡なども可能です。

譲渡する権利義務の範囲は買い手との交渉で決定し、事業譲渡契約書で規定します。

ひとつの事業全体を譲渡しなければならないわけではなく、一部の権利義務を除外することもできます。

譲渡対象の権利義務は事業譲渡契約により自動的に買い手に移転するわけではなく、個別に移転手続きを行わなければなりません。

第三者が絡む権利義務(取引・雇用契約や債権・債務など)についてはその第三者の同意が必要になり、不動産・知的財産権の移転には移転登記が必要です。

居酒屋営業に必要となる飲食店営業許可などの許認可・届出は事業譲渡で承継されないため、買い手側が(すでに行っていないのであれば)別途申請を行うことになります。

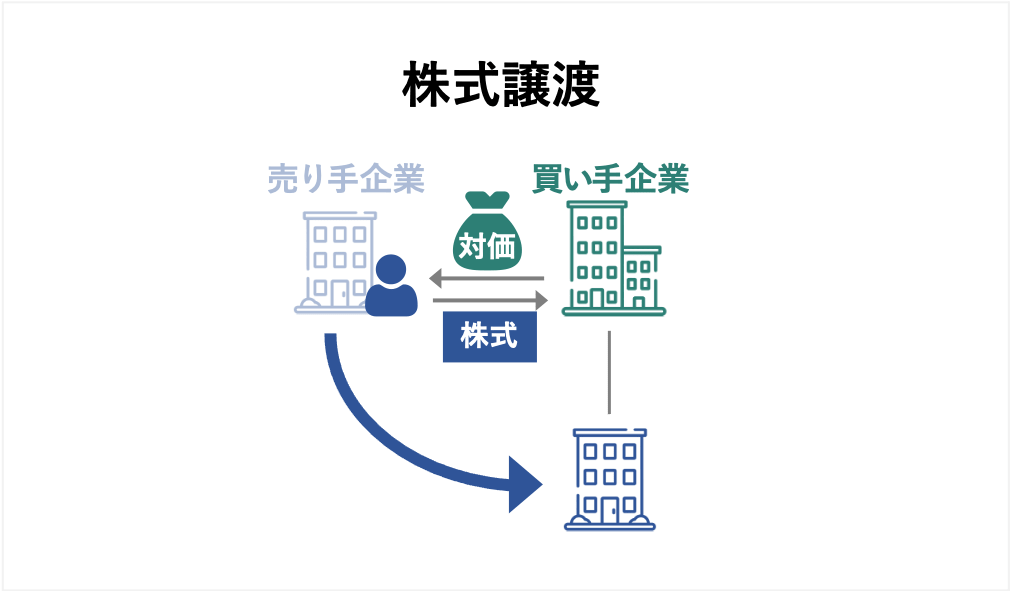

売り手が個人事業主ではなく法人(株式会社)の場合、株式(50%超~100%)を譲渡することで買い手に経営権を引き渡すことができます。

株式譲渡により売り手は買い手の子会社となります。

ある程度の自立性を保ちつつ、買い手企業グループのもとで事業の転換・拡大を図ることが可能です。

基本的には売り手側の株主と買い手企業の間の株式譲渡取引でM&Aが完了し、事業譲渡よりも手続きが簡便です。

ただし、経営権の移動により店舗賃貸契約や取引契約の継続が難しくなる場合もあり、そうしたケースでは契約の相手方との協議が必要になります。

[3]民法第599条(e-Gov法令検索)

[4]民法第622条(e-Gov法令検索)

[5]民法第612条(e-Gov法令検索)

[6]借地借家法第19条(e-Gov法令検索)

店舗の規模や立地、造作の内容・状態などにより造作譲渡の金額は変わってきますが、一般的な小規模居酒屋店舗の造作譲渡金額の相場は100万円~250万円程度と言われています。

以下のような特徴を持っている居酒屋店舗は相場より高く譲渡できる可能性があります(逆の特徴を持っていれば相場より下がります)。

| 相場より高く売れやすい特徴の例 |

|---|---|

立地条件 | 駅近辺・繁華街などで人通りが多い |

サイズ・形状・間取り | 居酒屋を営業するのに手頃なサイズ(大きすぎると買い手が少ない) |

設備 | 厨房設備が充実している |

設備・内装の状態 | まだ新しい |

賃貸条件 | 家賃が相場より安い |

M&Aの場合、売り手側の事業全般にわたる有形・無形の資産が評価対象になるだけでなく、収益性・成長性の見通しや、経営統合の支障となるリスクなども評価した上で譲渡金額が決定されます。

これらの評価は個別の事情に応じて大きく異なるため、一般的な相場というものは存在しません。

譲渡金額は最終的には交渉により決定されますが、価格決定の合理的な基準(目安)を求めるためにまずは企業価値評価が行われます。

企業価値評価では、以下のような方法により投資対象としての売り手企業の価値が評価されます。

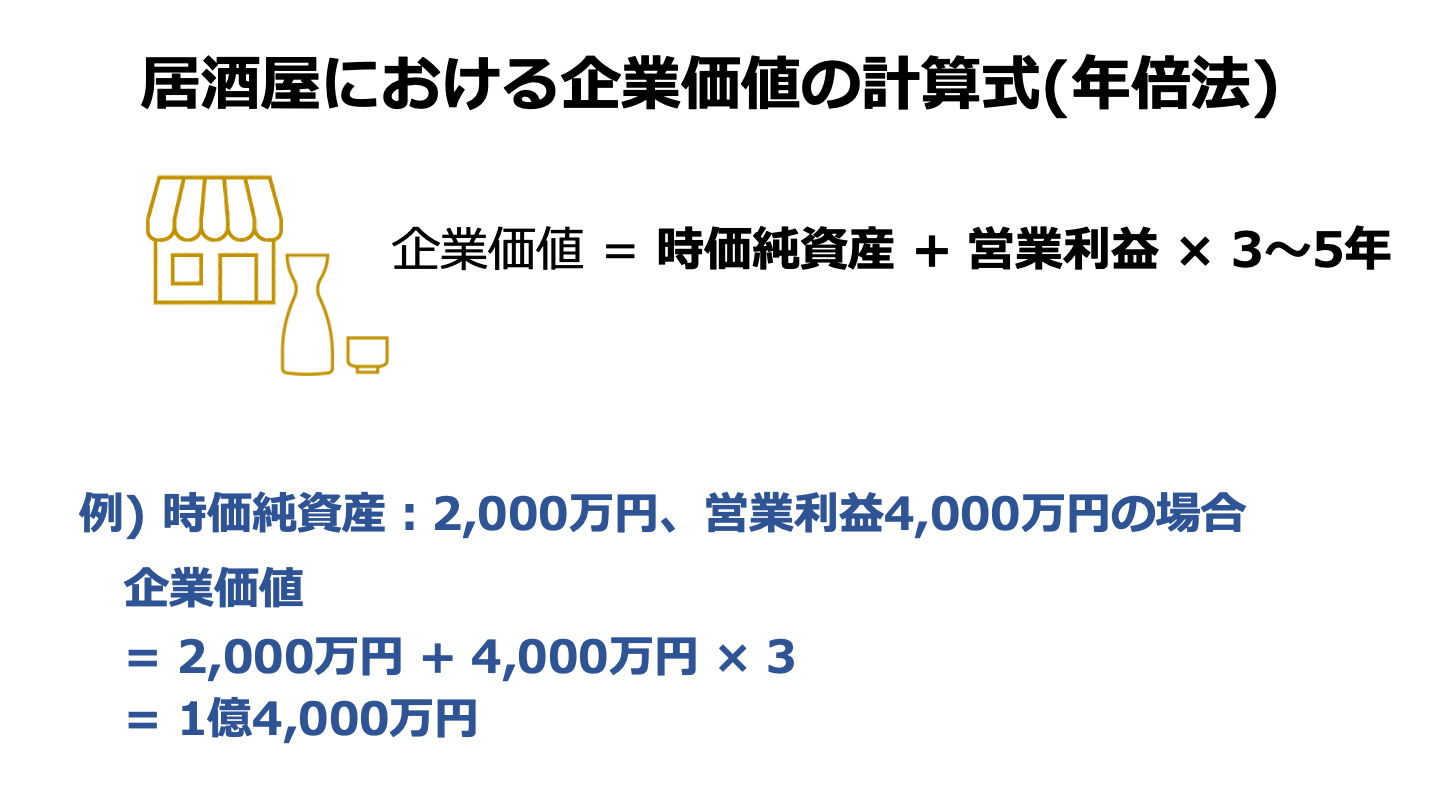

非上場中小企業の企業価値評価においては、将来の収益性を現在の営業利益から簡易的に見積もる手法(年倍法)が用いられることがあります。

年倍法では「企業価値=時価純資産(時価資産-時価負債)+営業利益×3~5程度」とします(コストアプローチ+簡易的なインカムアプローチ)。

営業利益にかける倍数は、安定した収益性・成長性が期待できるほど大きくなります。

高く売れる店舗の特徴(上記)はM&Aにおいても当てはまります。

それらに加え、以下のような条件に該当すれば高額譲渡が成立する可能性が高まります。

| 高額譲渡につながる条件の例 |

|---|---|

ブランド性 | 認知度が高い(地域レベルの人気店、観光客に有名など) |

付加価値 | メニューの専門性・独自性が高い |

人材関係 | 業務オペレーションや人材教育の仕組み作りができている |

経営統合の支障となるリスク | 以下のような問題がない(またはすぐに解消できる)

|

ここでは、賃貸店舗で営業している居酒屋が居抜きを行う場合の流れを解説します。

賃貸物件では退去前に貸主に解約予告通知を出す必要があり(通例は退去日の3~6か月前まで)、それをいつ出すか(造作譲渡先を募集する前か、造作譲渡の合意が成立した後か)によって流れが多少異なります。

造作譲渡を容認してもらえるよう店舗の貸主(物件管理会社)と交渉します。

容認が得られたら、退去日を決めて貸主に通知します。

店舗買取りの仲介業者などを通して造作の買い手(譲渡先)を募集します。

買い手候補による店舗内見を経て、造作譲渡契約締結に向けた条件交渉を行います。

造作譲渡の条件交渉がまとまったら、買い手候補が店舗貸主とテナント契約に関する交渉を行い、貸主による入居審査を受けます。

買い手が貸主審査に通ったら、条件交渉の内容にしたがって造作譲渡契約を締結します。

併せて、買い手と店舗貸主の間で賃貸借契約が取り交わされます。

造作譲渡契約に従い、退去日までに店舗を明け渡します。

事前に解約予告通知を出すと、造作譲渡交渉における売り手側の価格交渉力は低下します。

解約予告通知を出して退去日が定まると、それまでに買い手を見つけて造作譲渡を実現しなければ造作解体を余儀なくされるため、買い手探しと交渉にかけられる時間がかなり限定されてしまいます。

また、買い手側としては、退去日近くまで交渉を引き延ばすことで譲渡金額をただ同然にまで引き下げることができます(とくに開店を急ぐ事情があったり、すぐに押さえなければ競合に先を越されてしまうような希少物件であったりすればそうはいきませんが)。

したがって、価格交渉力を重視するならば解約予告通知を出す前に買主を募集するのが得策です。

その場合、解約予告通知は譲渡条件についての合意が成立した段階で出すのが基本的な流れとなります。

造作の買い手がなかなか見つからず、退店時期が延びて余計なコストがかかってしまうというリスクもあるため、状況に応じて先に解約予告通知を出す方針に転換したり、有望な候補が現れた段階で(条件合意まではいたっていなくても)通知を出したりするなど、戦略的な判断が求められます。

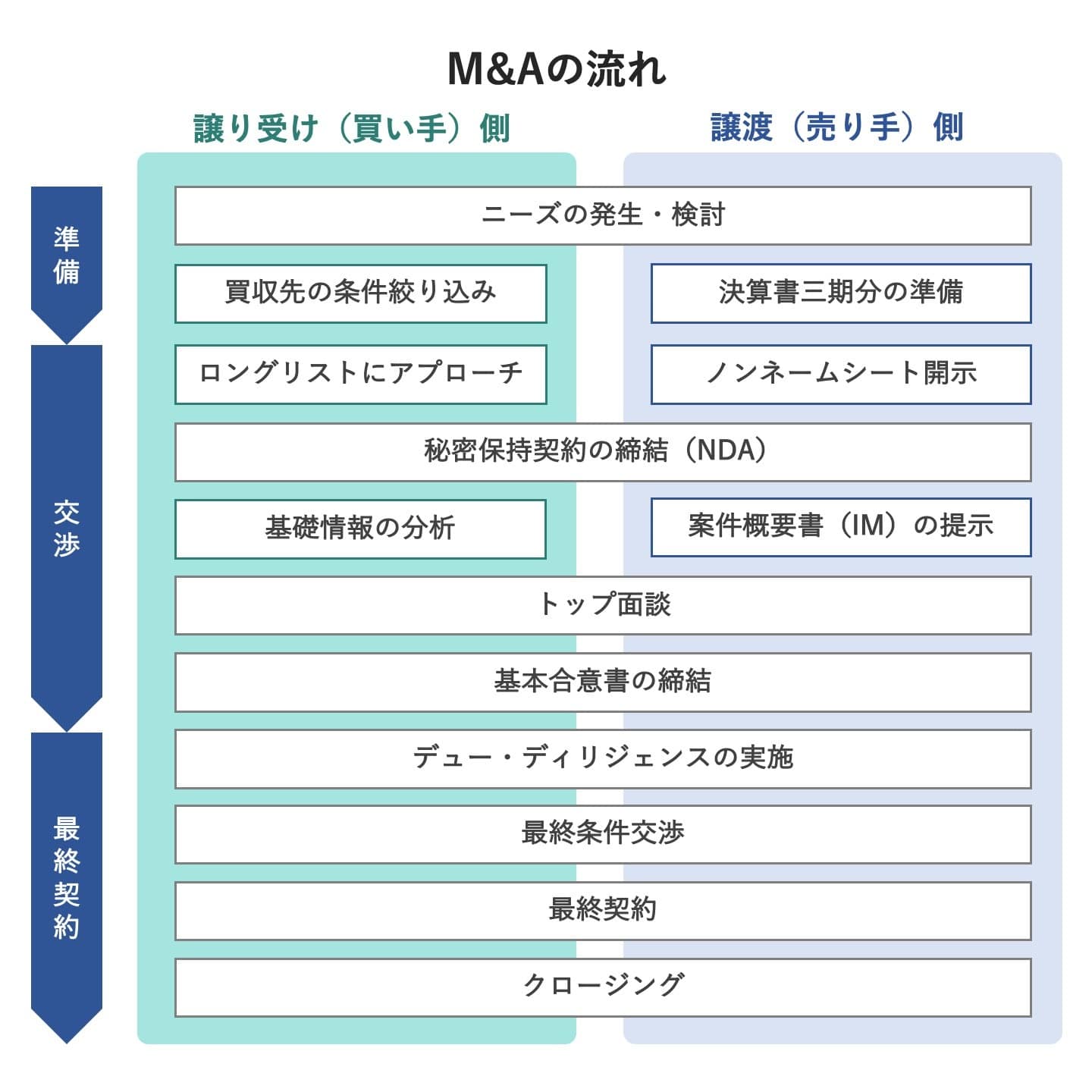

M&Aはかなり複雑なプロセスを経て実行されます。

ここでは事業譲渡と株式譲渡の流れをかいつまんで解説します。

M&A(事業譲渡)においても、賃貸店舗の解約予告通知のタイミングについて居抜きの場合と同様の選択肢があります。

繰り返しになりますのでその点についての説明は省略します。

売り手自身が独自のつて・ネットワークをたどって買い手を探すケースもないわけではありませんが、通常はM&A専門機関(仲介会社、ファイナンシャル・アドバイザー、M&Aマッチングサイトなど)と契約し、そのサービスを介して買い手を探します。

買い手探しの段階でも、自社の事業内容や財務状況、売却条件についてある程度の情報は開示する必要があります。

事業売却を検討しているという事実は経営上の機密事項に属するため、社名が特定されないように注意して匿名の売却案件情報(ノンネームシート)を用意し、M&A専門機関を通して買い手候補に提示します。

有望な買い手候補が見つかったら秘密保持契約を取り交わした上で社名を明かし、本格的な交渉を開始します。

売り手側は財務状況や希望条件などの詳細をまとめた書類(IM=インフォメーション・メモランダム)を提示します。

買い手側はIMなどの情報をもとに売り手企業の現況と見通しを分析し、企業価値評価などを行います。

買い手側が買収の意向と暫定的な買収条件を提示し、売り手側がそれに応じれば、次の段階(基本合意締結)へと進むことになります。

IM提示から買い手側による意向提示までの間、または意向提示直後に、双方の経営トップ同士による会談が行われ、互いの意思や事業方針、経営統合の方向性などについて確認しあいます。

ここまでの交渉で得られた暫定的な合意内容を確認し、今後のプロセスに関する義務(第三者との交渉禁止、デューデリジェンスへの協力義務など)を定めるために、基本合意を取り交わします。

M&Aの支障となりうるリスクを抽出し、対応を検討するため、財務・税務・法務などの各方面について買い手側が詳細な調査(デューデリジェンス、買収監査)を実施します。

売り手側は買い手側からの要請に基づき必要資料の提供などを行って協力します。

デューデリジェンスの結果に基づいて最終的な条件交渉が行われ、話がまとまれば事業譲渡契約を締結します。

株式会社が事業の全部または重要な一部を譲渡する場合には、株主総会で事業譲渡契約の承認決議を行う必要があります(会社法第467条[7])。

譲渡対象の権利義務(資産、負債、各種契約)の移転手続きや登記がすべて完了すれば事業譲渡が成立します。

クロージング後の経営統合は基本的に買い手主導で行われるものですが、事業譲渡契約の内容によっては、売り手側の経営者や役員に事業引継ぎのための協力が求められることがあります(例えば、前オーナー経営者が退職前に一定期間買い手企業に顧問として在籍するなど)。

株式譲渡によるM&Aの流れは事業譲渡の場合と概ね同じです。

株式譲渡は株主名簿書換を経て成立します。

株式に譲渡制限が定められている場合には、譲渡に際して原則として売り手企業の取締役会または株主総会による承認が必要です(会社法第136条~139条[8])。

また、株式を譲渡する株主が法人つまり親会社の場合には、親会社において株主総会による株式譲渡契約承認決議が必要になることがあります(会社法第467条[7])。

株式譲渡では資産などが別の会社に移転するわけではないので、事業譲渡と違って個別の移転手続きは不要です。

賃貸店舗の居抜きやM&Aでは、貸主からの容認が得られるかどうかが大きなポイントとなります。

賃貸借契約の内容も関係しますが、交渉次第という面が大きいため、慎重に協議を進めることが重要です。

また、貸主との人間関係が交渉の成否に影響してくる場合もあるため、注意が必要です。

買い手が居抜き物件を選ぶのは、造作費用を削減して開業コストを下げるためです(売り手も閉店コストを抑えられるのでWin-Winの関係となります)。

譲り受けた造作がそのままでは利用できず、手直しが必要ということになれば、そのための費用がかかります。

造作をなるべくそのままの状態で利用できた方が開業コストは下がるため、より高額の譲渡条件にも応じやすくなります。

立地などの関係で同業者に好条件で譲渡するのが難しいケースがありますが、異業種企業のなかにその店舗や造作をうまく活用してくれる相手が見つかることもあります。

そのように相性のいい買い手を選び出すことで、高額売却の可能性が高まります。

M&Aでは事業全般にわたる多種多様な条件が関係してきますが、基本的に同様のことが言えます。

できる限り相性のよい相手(経営統合により大きなシナジーを導き出せる相手)を選ぶことで、譲渡金額を高められるだけでなく、譲渡後の事業や雇用にとってもよい結果が期待できます。

少子化やアルコール消費の減退、消費者ニーズの変化などをうけて居酒屋業界は大きな転換期を迎えており、2020年以降はコロナ禍という逆風も吹き荒れている状況です。

そうしたなか、店舗売却・M&Aによる事業撤退や他社グループへの参入が現実的な選択肢として重要性を増しており、売り手側も売却を経営戦略として積極的に検討していくことが求められています。

(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)