医療法人のM&A動向や事例、手法、メリットを徹底解説

- 執筆: 相良 義勝 (京都大学文学部卒 / 専業ライター)

後継者不足や医療費削減の動きを背景に、医療法人のM&Aが注目されています。医療法人同士のM&Aや営利企業による医療法人のM&Aについて、動向や手法、流れ、メリット、事例などをくわしく解説します。

医療法人理事長の高齢化と後継者不足、超高齢化社会を前にした医療費削減の流れなどにより、医療法人のM&A(とくに外部の第三者への事業承継)のニーズは着実に高まっていると言われています。

近年では中小企業全般で後継者不在問題が進行していますが、医療法人の理事長は医師・歯科医師である必要があることから、一般企業の承継よりもハードルが高く、後継者問題はやや深刻です。

帝国バンクの調査[1]によると、「病院・医療」関係の法人の後継者不在率は73.6%(2020年)で、全業種の平均値65.1%よりも高くなっています。

また、2025年には団塊の世代(1947年~1948年生まれの約800万人)が後期高齢者となるなど、高齢化がますます進展するなか、診療報酬のマイナス改定や病床削減などの動きが目立つようになってきています。

2018年~2020年に行われた事業承継(全業種)について先代経営者との関係を見ると、同族承継(血縁関係のある後継者への承継)の割合は急速に低下しています(42.7%→34.2%)。

一方で、内部の人材への承継が31.4%から34.1%、社外第三者への承継が6.9%から8.3%となり、上昇傾向にあります。

医療法人に限定した事業承継の実態調査はまだ十分に行われていませんが、M&A仲介会社が扱う医療法人の第三者承継の件数が大きく伸びているという報告もあり[2]、今後M&Aが活発化することは確実視されています。

[1] 全国企業「後継者不在率」動向調査(2020 年)(帝国データバンク)

[2] 医業承継の現状と課題(日本医師会総合政策研究機構)

医療法人は医療法に基づいて設立される法人です。

会社法に基づいて設立される一般企業とは様々な違いがあり、M&Aにおいても取引手法などに差異が生じます。

医療法には医療法人の「非営利性」が規定されており、M&Aにおいては(とくに営利企業によるM&Aの場合には)議決権や役員選任などの関係でこれが大きなポイントとなります。

医療法人は設立にあたり都道府県知事の認可が必要です。

許認可の問題もM&Aに大きく関わります。

医療法人には様々なタイプがありますが、M&Aにとってとくに重要なのは「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」の区別です。

以上のようなポイントに重点を置いて医療法人の概要を解説します。

病院や診療所(クリニック)を開設することができるのは(国立・公立の施設を除けば)医師・歯科医師個人または法人です[3]。

病院を開設しようとする医師・歯科医個人および法人と、診療所を開設しようとする法人は、自治体の許可を申請する必要があり、営利目的による開設と判断されれば許可は下りません(医療法第7条第6項[4])。

つまり、営利企業は開設者となることができず、医療法人や公益法人、学校法人、厚生農業協同組合連合会など、法令により非営利性が規定されている法人だけが病院・診療所を開設できます(ただし、営利企業が従業員の福利厚生のために病院を開設することは認められています)。

実際のところ、病院の大半は医療法人により開設され、診療所の大半は医療法人または個人により開設されています[5]。

医療法人を設立するには都道府県知事の認可を受ける必要があります(医療法第44条[6])。

医療法では「医療法人は剰余金の配当をしてはならない」と明記されており(同法第54条[7])、その他の点に関しても法令により営利性が制限されています。

病院または医師・歯科医師が常時勤務する診療所(クリニック)・介護老人保健施設・介護医療院のうち、社団ないし財団として組織されているものを医療法人といいます(医療法39条1項[8])。

社団とは、一定の人々(=社員)が原資を持ち寄って設立・運営する法人を指し、財団とは寄附された原資をもとにして設立・運営される法人を指します。

社団の「社員」とは社団の構成員を指す言葉で、職員・従業員を意味するわけではありません

社団医療法人では、設立時の出資者や基金拠出者が社員となり、社員総会において1人につき1票の議決権を行使します。

社員総会は株式会社の株主総会に相当する最高意思決定機関で、役員の選任・解任や新たな社員の加入(入社)の承認などを行います。[9]

出資者は持分の比率に応じた払い戻しを受ける権利を有し、基金拠出者は拠出金の返還を受ける権利を有します(詳しくは後述)。

医療法には社員の人数についての規定はありませんが、多くの自治体では社団医療法人の設立には3人以上の社員が必要としています。

法人が社員となることも許されていますが、医療法人の非営利性のため、営利法人が社員となることはできません。[9]

社団医療法人の役員は理事(原則として3名以上)と監事(1名以上)からなり、理事全員により理事会が組織され、理事のうち医師・歯科医医師である人のなかから理事長が選ばれます。

一般企業で言えば理事は取締役、理事長は代表取締役、理事会は取締役会、監事は監査役などに相当します。[9]

法人が役員となることはできません。

また、医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事・監事となることは非営利性の観点から望ましくない(原則として認められない)とされています。[9]

財団医療法人は原資の寄附によって成り立つもので、持分出資・基金拠出という概念はありません。

財団医療法人でも社団医療法人と同様の役員が置かれます。

また、医療従事者、医療機関経営に関して見識を有する者、医療を受ける者、その他特に必要と認められる者のなかから評議員が選ばれ、社団医療法人の社員に相当する役目を果たします。

評議員の人数は理事の人数を上回っていなければなりません。[9]

財団医療法人の数は少なく、医療法人の大半は社団医療法人が占めます。

従来、社団医療法人は定款に持分(出資持分)の定めを置き、持分の出資によって原資を調達するのが主流でした。

こうした社団医療法人は持分あり医療法人と呼ばれます。

2007年の医療法改正で持分あり医療法人の新設はできなくなり、持分なし社会医療法人向けに基金制度が創設されました。

財団医療法人は寄附により原資を調達するためこれらの制度は関係がありません。

持分あり医療法人に出資を行い社員となった人は、社員をやめる(退社する)際や医療法人が解散した際に出資割合(持分)に応じた払い戻しを請求する権利を持ちます。

例えば、A・B・Cという3人の社員がいて、出資額の比率が1:1:2だったとすると、Aさんは退社時・解散時に法人財産(その時点の時価)の4分の1を受け取ることができます。Aさんから持分を相続した人も同様の権利を有します。

出資時点と出資割合が変わらず、法人の財産規模が10倍になっていたとすると、Aさん(の相続人)は出資額の10倍の払い戻しを受け取ることになります。

持分の所有者・相続者により払い戻しが請求されると、医療法人は一度に多額の支払が必要になるため、経営が不安定化する要因となります。

また、株式ほどではないにしても、持分の払い戻しには一種の営利性が認められます。

地域医療の安定化と医療法人の非営利性徹底のため、2007年の医療法改正により持分あり医療法人の新設はできなくなりました。

既存の持分あり医療法人は当分の間は存続可能とされ、持分なし医療法人への移行は自主的な判断に任されています。国は移行を促進するための免税・融資などの政策を打ち出しています。[10]

なお、出資額を超える金額の払い戻しはしないという旨を定款に定めている社団医療法人もあり、出資額限度法人と呼ばれます。

出資額限度法人も医療法改正で新設ができなくなりました。

医療法改正で持分制度が廃止されたのに伴い新たに設けられたのが基金拠出の制度です。

基金拠出型社団医療法人では、出資ではなく基金の拠出によって活動原資を調達します。

基金を拠出した人は、社員総会に決議により基金の返還(拠出額そのままの返還)を受けることができます。

ただし、医療法人の純資産額が基金総額を超過していなければ返還はできません。

純資産額が超過している場合にも、超過額の範囲内でのみ返還が行われます。[11]

特定医療法人は租税特別措置法第67条の2[12]、社会医療法人は医療法第42条の2[13]により規定されている医療法人の類型で、一定の厳格な要件を満たした財団医療法人または持分なし社団医療法人がなることができます。

特定医療法人は法人税軽減などの優遇措置を受けることができます。

社会医療法人は通常の医療に加えて救急医療や災害時の医療、へき地医療、周産期医療など、従来公的病院が行ってきた公益性の高い医療を担い、医療法人としての本来の業務に資する範囲内で収益業務を営んだり法人債を発行したりすることができ、税制優遇措置を受けることもできます。

| 持分あり | 持分なし |

|---|---|---|

社団 | 持分あり医療法人 | 基金拠出型医療法人 |

財団 | - | 財団医療法人(下記以外) |

[3] 医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(厚生労働省)

[4] 医療法第7条(e-gov法令検索)

[5] 令和元(2019)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況 調査の概要Ⅰ医療施設調査(厚生労働省)

[6] 医療法第44条(e-gov法令検索)

[7] 医療法第54条(e-gov法令検索)

[8] 医療法第39条(e-gov法令検索)

[9] 医療法人の機関について(本文および別添9)(厚生労働省)

[10] 持分によるリスクと持分なし医療法人の移行事例に関する調査研究 報告書(持分なし医療法人への円滑な移行マニュアル改訂版)(厚生労働省)

[11] 医療法施行規則第30条の37(e-gov法令検索)

[12] 租税特別措置法第67条の2(e-gov法令検索)

[13]医療法第42条の2(e-gov法令検索)

売り手法人の社員の持分を買い手側が買い取る手法です。

持分ありの社団医療法人のM&Aでのみ用いることができます。

社団医療法人の役員選任・解任は、総社員の過半数が社員総会に出席し、出席者の過半数が賛成することで決議できます(医療法第46条の3の3[14])。

したがって、社員の過半数を買い手側が占めれば、役員をすべて入れ換えて新体制に移行し、経営権を取得することができます。

定款の変更、役員の除名、解散の決議は、総社員の3分の2以上の出席と出席者の3分の2以上の賛成が必要です。

医療法人の名称を変更する場合には定款変更が必要であるため、3分の2以上の議決権を得なければなりません。

定款変更には都道府県知事による認可を受ける必要があります。

また、法人の名称や理事長の変更については登記が必要です[15]。

持分なし社団医療法人と財団医療法人で用いられる手法です。

売り手法人の社員・評議員に辞めてもらい、代わりに買い手側の社員・評議員がその地位に就くことで、過半数の議決権を得て経営権を取得します。

これにより持分譲渡と同様の結果となります。

売り手法人の社員・評議員・役員に対しては、退職金という形で対価を支払います。

持分譲渡の場合と同様の認可・変更登記手続きが必要です。

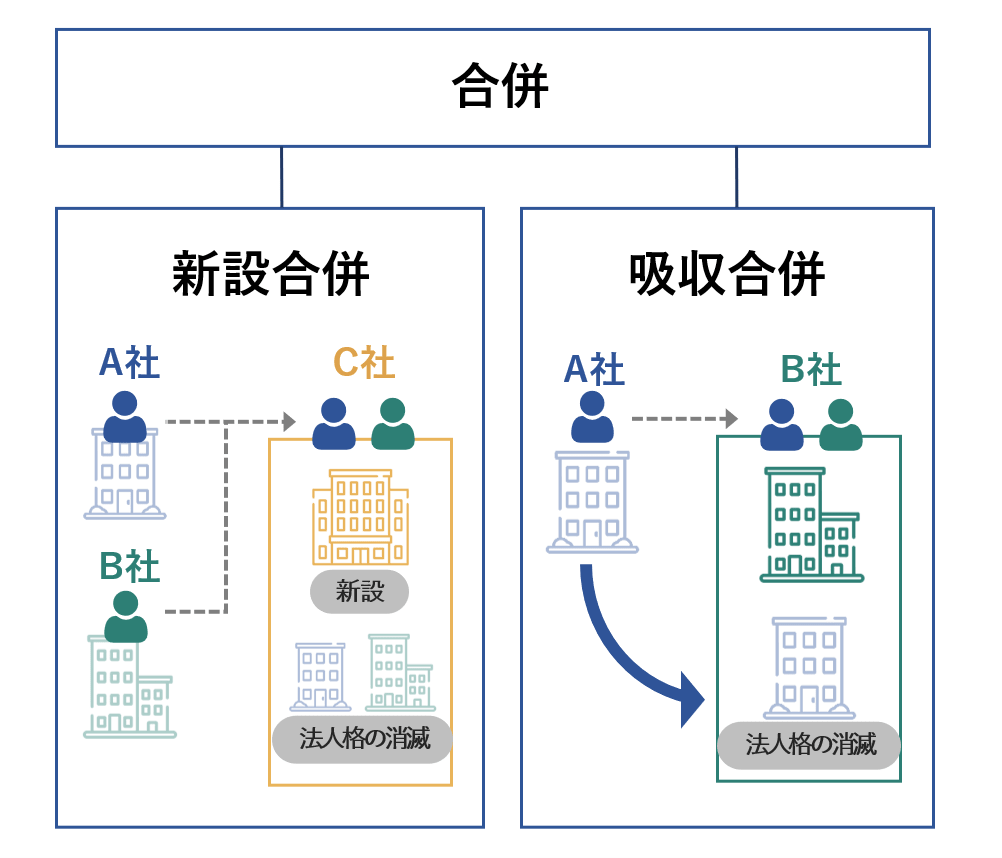

複数の医療法人が1つの法人に一体化するという手法で、吸収合併と新設合併があります(医療法第57条~59条の5[16])。

医療法人の種別に制限はありません。

吸収合併では、一方の法人が存続し、他方の法人が解散手続きを減ることなく消滅して前者に一体化します。

新設合併では、2つ以上の法人が合わさって新しい法人を設立します。

合併は以下のような流れで行われます。

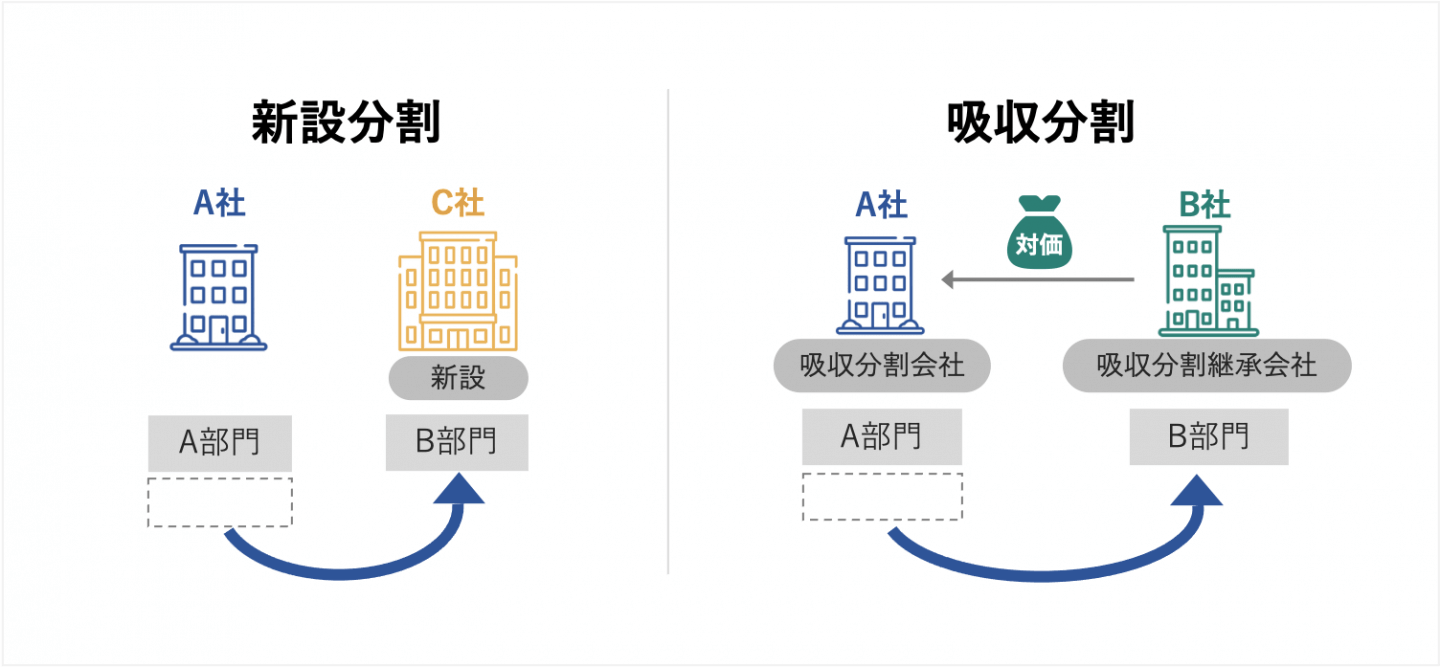

医療法人が一部の事業を分割し、その部分に含まれる権利義務の一切を他の医療法人(または新設医療法人)にまとめて承継させるという手法です(医療法第60条~第62条[17])。

売りたい部分だけを売り、買いたい部分だけを買うことができるのがメリットです。

例えば、複数の病院を経営している法人が一部の病院のみ他法人に譲渡するような場合に分割が用いられます。

既存の医療法人に承継させる場合は吸収分割、新設法人に承継させる場合は新設分割と呼ばれます。

社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人は分割を行うことができません(医療法施行規則第35条の6[18])。

分割は以下のような流れで行われます。

合併の場合と異なるのは5の手続きです。

以下のいずれかに該当する職員が対象となります(これらの職員は分割により労働内容・条件が大きく変化する可能性があるため)。

分割を行う法人は、該当する職員と個別に協議を行った上で、異議申出の期間を設定し、異議が述べられた場合には職員の意思に従った対応をとる必要があります(上記Aの場合は相手法人への承継、Bの場合はもとの法人での雇用継続)。

また、労働協約を承継する場合には労働組合との合意が必要になる場合があります。

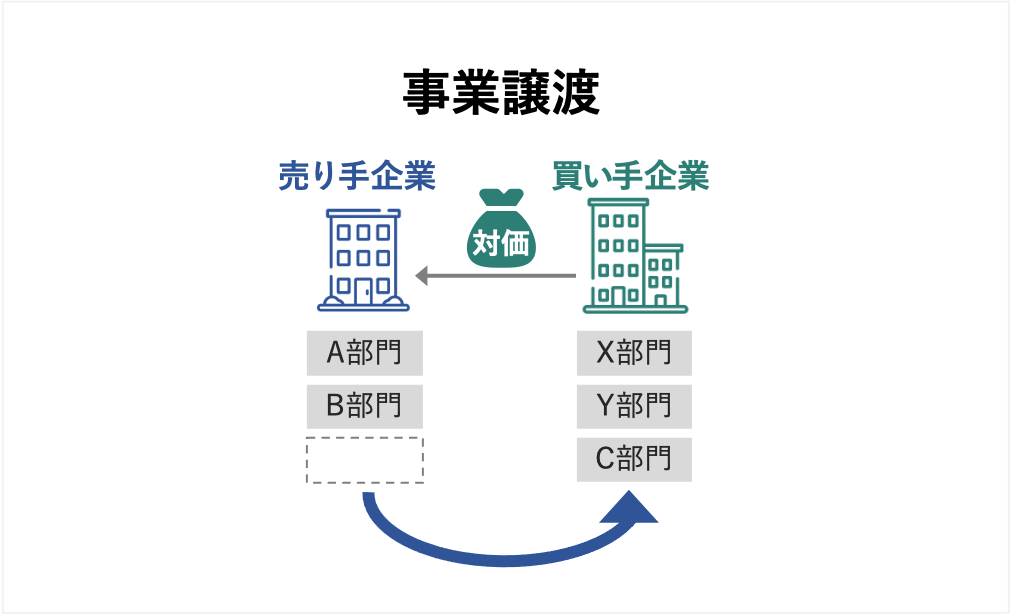

医療法人の事業の一部または全部を譲渡する手法です。

分割や合併では医療法に基づく手続きにより事業に属する権利義務がまとめて承継されるのに対し、事業譲渡では一般的な譲渡取引を通じて権利義務を個別に相手法人に移転します。

事業譲渡は分割よりも細かく承継対象を選別できるという利点がありますが、権利義務の数が多いと移転の手続きが繁雑になります。

また、事業譲渡で病院や診療所が相手法人に移転する場合、法律上は売り手法人がその病院・診療所をいったん廃止し、買い手側で改めて開設するということになるため、許可申請の手続きが必要です。

営利企業が医療法人を買収する場合、買収対象を自社に一体化することは許されませんので、持分譲渡か社員入れ替えにより経営権を取得する手法をとることになります。

また、営利企業は医療法人の社員・役員とはなれないため、医療法人の経営権を直接的に取得することはできません。

したがって、自社の意思を代弁する人物を選任して社員・役員として送り込むという間接的な手法で買収対象の法人の経営をコントロールしていくことになります。

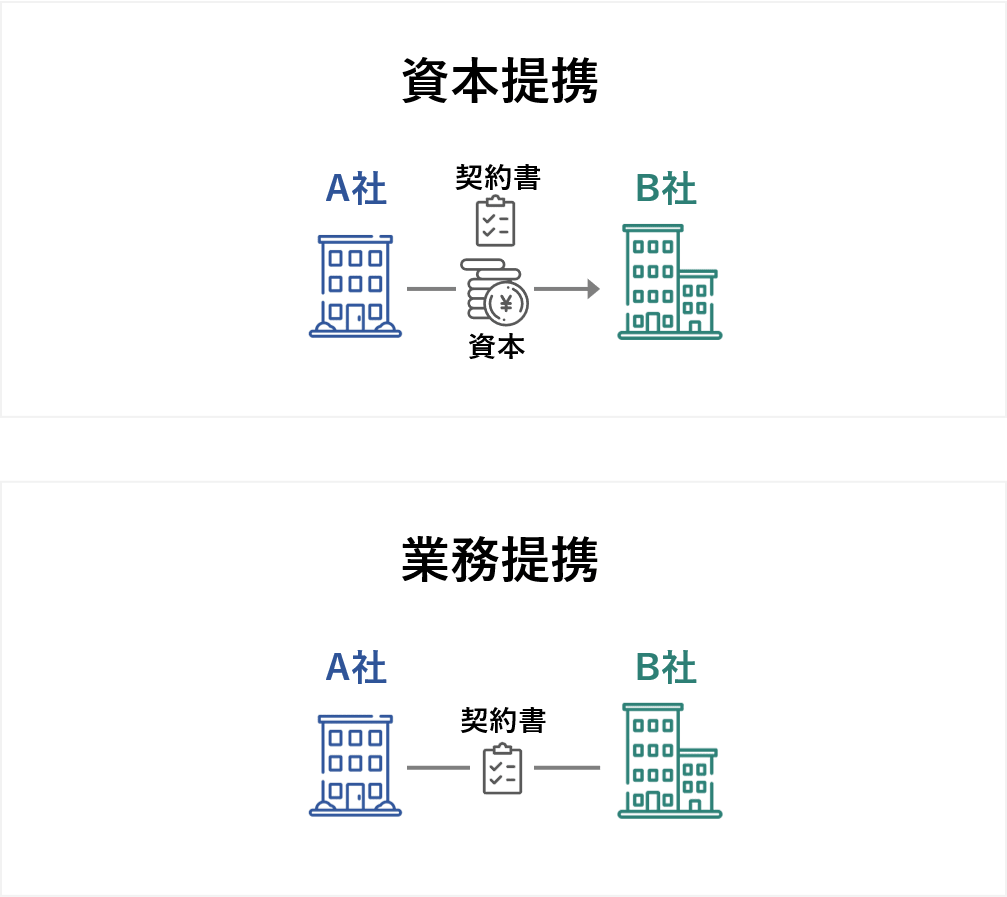

なお、営利企業と医療法人の間で出資を介した業務提携(資本業務提携)が締結されるケースがあります。

資本業務提携とは、一方の法人が他方の法人に出資して強固な協力体制を築き、互いの経営資源を活用し合う関係を構築して共栄を図る手法で、広い意味ではM&Aに含まれます。

[14] 医療法第46条の3の3(e-gov法令検索)

[15] 医療法人の適正な運営に関する調査研究 報告書(厚生労働省)

[16] 医療法第57条(e-gov法令検索)

[17] 医療法第60条(e-gov法令検索)

[18] 医療法施行規則第35条の6(e-gov法令検索)

[19] 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)の概要(厚生労働省)

基本的には一般企業同士によるM&Aのメリットと共通していますが、医療法人特有の課題を背景とするメリットも見られます。

買い手側としては、事業としてのまとまりのある経営資源を取得することにより、比較的短期間で大きな経営課題の解決を図ることができます。

一言でいえば「時間を買う」ことができるわけです。

より具体的には以下のようなメリットがあります。

③~⑤は医療法人特有のメリットと言え、とくに⑤は他に代えがたいメリットとなる場合があります。

病床数は各自治体の医療計画に基づいて適正配置がなされることになっており、病床数が目下の上限に達している地域ではいくら自力で病床の規模を拡大しようとしても難しいため、M&Aが病床拡大の数少ない手段となります。

売り手側にとっては以下のようなメリットがあります。

後継者不在問題の深刻さや社員への利益還元の困難さなどの背景を考えると、医療法人をM&Aで売却するメリットはかなり大きいと言えるでしょう。

基本的に医療法人は非営利性が求められる組織です。

地域に適正な医療を提供しながら事業規模を拡大して利益を向上させ、法人財産の価値や役員報酬のレベルを上げていくということは可能ですが、現行の法制度上では営利企業が営利目的で医療法人を買収するメリットは一般的には大きいとは言えません。

また、営利企業による医療法人の経営権の取得は間接的な手法によらざるを得ず、積極的な経営を行いづらいという問題があります。

こうしたことから、株式会社などの一般の営利企業による医療法人のM&Aは現在のところ活発化しているとは言えない状況です。

ただし、資本業務提携であれば経営の独立性を維持したまま協働が行えるため、現行制度上でも有益な展開が望めます。

近年では医療法人とIT企業の間などで資本業務提携の動きが見られます。

近年のM&A事例を7件紹介します。

一樹会は徳島県でクリニックやグループホームを運営している医療法人です。[20]

健祥会グループは徳島県と香川県で高齢者施設運営などを展開している法人グループです。

グループの一員である医療法人青嵐会は徳島市でクリニックの運営などを行っています。[21]

一樹会の運営する介護老人保健施設「サンライズ」は施設老朽化や介護職員不足の問題を抱えていました[21]。

そこで、古くから同法人と関係のある健祥会グループが同施設を引き継ぎ再生することを目的として事業を譲り受けることになりました。

健祥会としてはグループの規模を活かして人材交流や経営効率化を推し進める考えです。[22]

2018年10月に、一樹会が介護老人保健施設「サンライズ」の事業を青嵐会に譲渡しました[21]。

譲渡対価の額などは公表されていません。

木下会は千葉県で複数の総合病院や介護老人保健施設を運営していた社会医療法人です。[23]

沖縄徳洲会は全国に病院を展開する徳洲会グループに属する医療法人で、沖縄・鹿児島を中心に多数の病院・クリニックを運営しています。[24][25]

沖縄徳洲会は経営の合理化やコンプライアンスおよびガバナンスの強化などを目的として木下会を吸収合併しました。[25]

2019年12月、沖縄徳洲会が木下会を吸収合併しました。

合併対価などの詳細は公表されていません。[25]

博洋会は石川県金沢市で藤井病院を運営していた医療法人です。[26]

竜山会は石川県金沢市で病院を運営している医療法人です。[27]

博洋会が藤井病院において夜勤看護要員の配置要件が満たされていないにもかかわらず満たしているように見せかけ、勤務実態と異なる届出をして診療報酬を不正に請求していたことが明らかとなり、保健医療機関指定取り消しの処分を受けることになりました。[28]

博洋会は医療サービスと雇用の継続のため藤井病院の事業を引き受けるスポンサーを探し、最終的に竜山会に事業を譲渡することになりました。[29]

2021年6月に博洋会と竜山会の間で事業譲渡契約が締結されました。

8月1日付で譲渡が実行される予定です。[29]

翔洋会は福島県いわき市で病院やクリニックを運営していた医療法人です。[30]

公益財団法人ときわ会・医療法人ときわ会は福島県いわき市で病院・クリニック・保育園・介護老人保健施設などを運営しています。[31]

翔洋会は2018年11月に61億6,400万円の負債を抱えて事実上倒産し民事再生法の手続きに入りましたが、社会的影響が大きいことから当局の保全命令・監督命令のもとで病院運営を続けていました。[30]

ときわ会は、グループ内の既存病院との連携による医療提供体制・健診機能の向上などを目的として、民事再生手続中の翔洋会の経営権を取得することを決定しました。[32]

2019年8月、公益財団法人ときわ会・医療法人ときわ会が翔洋会債権者集会の承認を得て翔洋会の経営権を取得しました。

報道によると譲渡対価の額は12億4,300万円です。[30]

埼玉県厚生農業協同組合連合会は地域の中核的な病院として熊谷総合病院と久喜総合病院を運営していましたが、2病院譲渡後に破産手続きにより解散しました。[33]

北斗は北海道帯広市を中心に病院やリハビリテーションセンターなどを運営する社会医療法人です。[34]

巨樹の会は佐賀県・山口県と関東圏で病院・クリニックを展開している一般社団法人です。[35]

熊谷総合病院と久喜総合病院では赤字経営が続き、自主的な改善は難しいことから、埼玉県厚生農業協同組合連合会は医療サービスと雇用の継続のため両病院の譲渡を決定しました。 [34]

2016年年1月、埼玉県厚生農業協同組合連合会と北斗、巨樹の会の間で譲渡契約が結ばれ、熊谷総合病院が北斗に、久喜総合病院が巨樹の会に譲渡されました[34]。

譲渡対価などの詳細は公表されていません。

NTT西日本は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づいて西日本で電気通信業務などを行っている会社です。[36]

NTT西日本松山病院は医療法施行以前に逓信省(現在の総務省、日本郵政、NTTなどの前進)の運営する病院として設立され、民営化後に企業立病院として存続してきました。[37]

真泉会は愛媛県今治市で病院を運営している社会医療法人です。[38]

NTT西日本松山病院のような企業立病院は様々な規制の対象となり、一般の病院より経営環境が厳しく、最先端の医療機器や医師の確保が難しい状況にあることから、NTT西日本は医療サービスと雇用の継続のため、一般の医療法人への事業譲渡を決断しました。[37]

2020年12月、NTT西日本は松山病院の事業を真泉会に譲渡しました[39]。

譲渡対価などの詳細は公表されていません。

エヌアイデイはAI、IoT、カーエレクトロニクス、クラウド、金融などのソリューションサービスに重点を置いた事業を展開するシステム開発会社です。[40]

アルムは医療・介護向けクラウドソリューションなどを提供している企業です。[41]

天太会はチームメディカルクリニックの名称で診療所や健診センターを運営している医療法人です。[42]

アルムと天太会は業務・資本提携のもとで最先端医療ITサービスを活用したクリニック・健診センターを運営してきました。

アルム・天太会が培ってきた医療系事業ノウハウとエヌアイデイのサービス・ソリューション技術を掛けあわせることで、医療データに基づくAIソリューションの開発やオンライン保健指導サービスの提供などを展開する目的で、今回新たに3社間で業務・資本提携を行うことになりました。[43]

資本提携の内容(出資者・出資額など)は公表されていません。

[20] HOME(医療法人一樹会)

[21] 健祥会、譲渡受け再生 | 日本経済新聞(健祥会グループ)

[22] 新たな気持ちでスタートを!介護老人保健施設「センターヴィレッジ」脇町にオープン(健祥会グループ)

[23]合併に関するご案内(千葉西総合病院)

[24] 関連施設一覧(中部徳洲会病院)

[25] 社会医療法人木下会 沖徳に吸収合併(徳洲会グループ)

[26] HOME(藤井病院)

[27] 医療法人社団竜山会石野病院(石川県医療・薬局機能情報提供システム)

[28] 保険医療機関の指定の取消について(東海北陸厚生局)

[29] スポンサーの選定及び事業譲渡契約締結のお知らせ(医療法人社団博洋会)

[30] 8月2日に最後の債権者集会「ときわ会グループに経営権の全面譲渡」福島地裁いわき支部認可(いわき経済報)

[31] トップページ(ときわ会)

[32] 翔洋会に関するお知らせ(8月2日現在)(ときわ会)

[33] JA埼玉厚生連が破産 負債65億円…設備投資重く、医師確保が困難(埼玉新聞)

[34] JA県厚生連、熊谷と久喜の2病院売却 「医療機能は維持」(埼玉新聞)

[35] カマチグループ一覧(巨樹の会)

[36] 事業内容(NTT西日本)

[37] 松山病院 事業譲渡へ 医療法人など前提検討(愛媛新聞ONLINE)

[38] TOP(今治第一病院)

[39] NTT西日本松山病院の事業譲渡について(NTT西日本)

[40] サービス・ソリューション(NID)

[41] About us(アルム)

[42] トップページ(チームメディカルクリニック)

[43] 株式会社アルム及び医療法人天太会との医療・ヘルスケアAIソリューション開発に向けた業務・資本提携に関するお知らせ(エヌアイデイ )

医療法人の規模や収益性には大きな幅があるため、医療法人の譲渡価格の相場を絶対的な金額で表現することはできません。

一般的に、譲渡価格は企業価値評価額を基準にして交渉により決定されます。

営利企業の企業価値評価においては、事業計画をもとにして将来の収益性を予測しファイナンス理論を用いて現在の価値を割り出すDCF(ディスカウントキャッシュフロー)法などが主流ですが、医療法人の場合は直近の経営状況をもとに簡易的な手法で評価を行うのが一般的です。

医療法人は非営利性と安定的な経営を求められるため、一般企業に比べれば、過去の情報から買収後の価値を推測することが容易であると言えるでしょう。

具体的には、以下のような方式で医療法人の価値の算定が行われます。

後継者不在問題の深刻化や医療費・病床削減の流れを受け、医療法人のM&A(第三者への事業承継)が活発化しつつあります。

現行制度上では営利企業が医療法人経営に進出するのは困難ですが、医療法人同士のM&Aは今後確実に増加していくものと見られます。

また、医療サービスの革新を目的とした異業種との資本業務提携なども、新しい動きとして今後の展開が期待されます。

(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。