建設業の高額売却を成功させる可能性を高めるためには、建設業に特有のポイントを押さえることが重要です。建設業の売却手法や売却額を左右する要因、許認可などに関する注意点をくわしく解説します。(執筆者:京都大学文学部卒の企業法務・金融専門ライター 相良義勝)

まずは、会社・事業の売却で用いられる代表的な取引手法(スキーム)を簡単にまとめておきます。

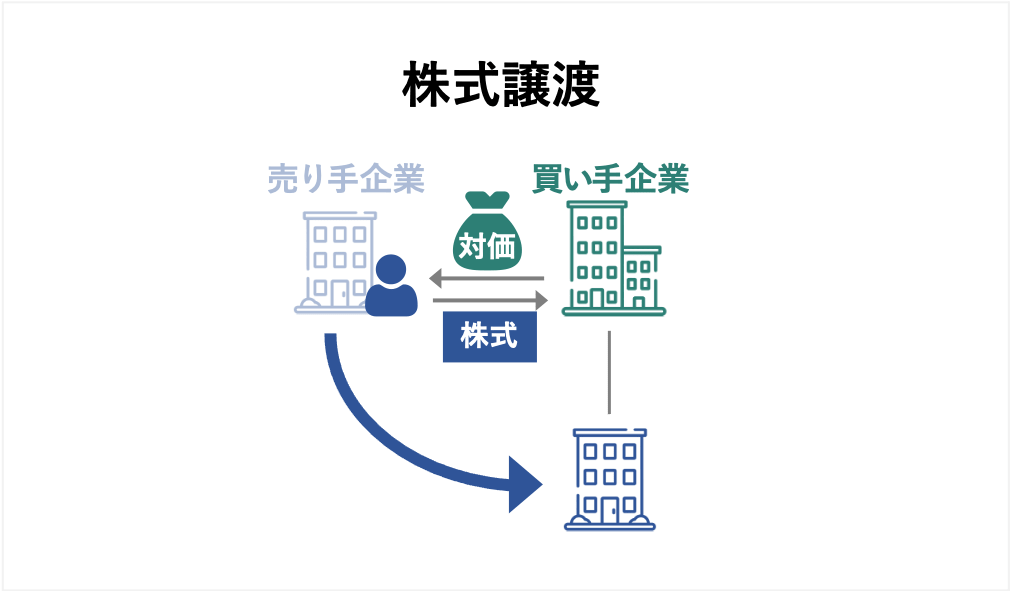

買い手企業が売り手企業の株主から発行済み株式の50%超~100%を取得し、売り手企業の経営権・支配権を握る手法です。

売り手企業は買い手企業の子会社として存続するため、ある程度の独立性を保った状態で経営統合が行われることになります。

売り手が非上場企業で、株式があまり分散していないケース(例えばオーナー経営者に集中しているケース)では、非常にシンプルな手続きで済み、時間もかかりません。

中小企業の売却では株式譲渡が用いられる場合が大半です。

とくに建設業においては、買い手企業による建設業許可の取得(あるいは許可の承継の事前申請手続き)が不要であるという点もメリットです。

1つの事業は様々な権利義務(有形・無形の資産、負債、取引契約、雇用契約など)で成り立っています。

事業譲渡では、これらの権利義務を個別に買い手企業に移転し、その結果として1つの事業の全体を譲り渡します。譲渡された事業は買い手企業に一体化されます。

株式譲渡と違い譲り渡す事業を選別できるのが特徴で、売り手企業が事業の選択と集中(収益性・成長性の低い事業を切り離して他の事業に経営資源を集中すること)を検討しているケースなどで用いられます。

売り手・買い手以外のステークホルダーが関係する権利義務(債権、債務、取引契約や雇用契約)については、相手方(債務者・債権者・取引先・従業員)の同意が必要です。

権利義務の件数が多いと移転手続きに非常に手間がかかります。

譲受事業を営むために必要な建設業許可を買い手側が有していない場合、譲渡成立後に許可を申請するか、事前に許可承継の手続きをする必要があります。

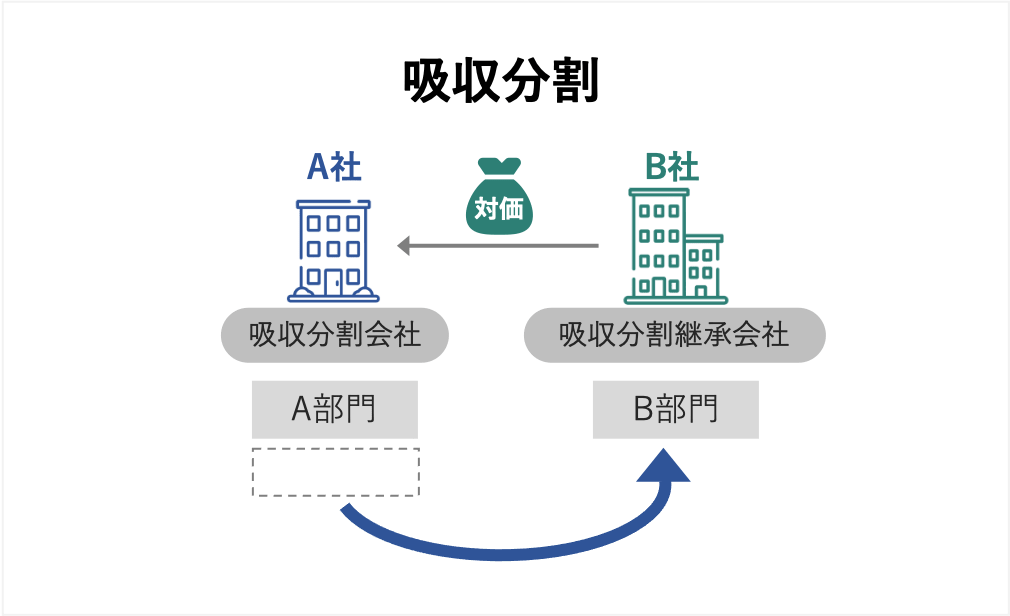

譲渡対象の事業に含まれる権利義務の一切をひとまとめにして(包括的に)買い手企業に移譲する手法です。

結果としては事業譲渡と同様の状態が生じますが、権利義務がまとめて承継されるため、個別の移転手続きが不要です(ただし建設業許可の承継には事業譲渡と同様の手続きが必要になります)。

また、会社法にしたがい事前開示や債権者・株主・従業員の権利を保護するための手続きなどを行うことが求められ、M&Aの契約締結から実行まで少なくとも1か月程度はかかります。

権利義務の件数が多い場合には事業譲渡ではなく吸収分割が選択されるのが通例です。

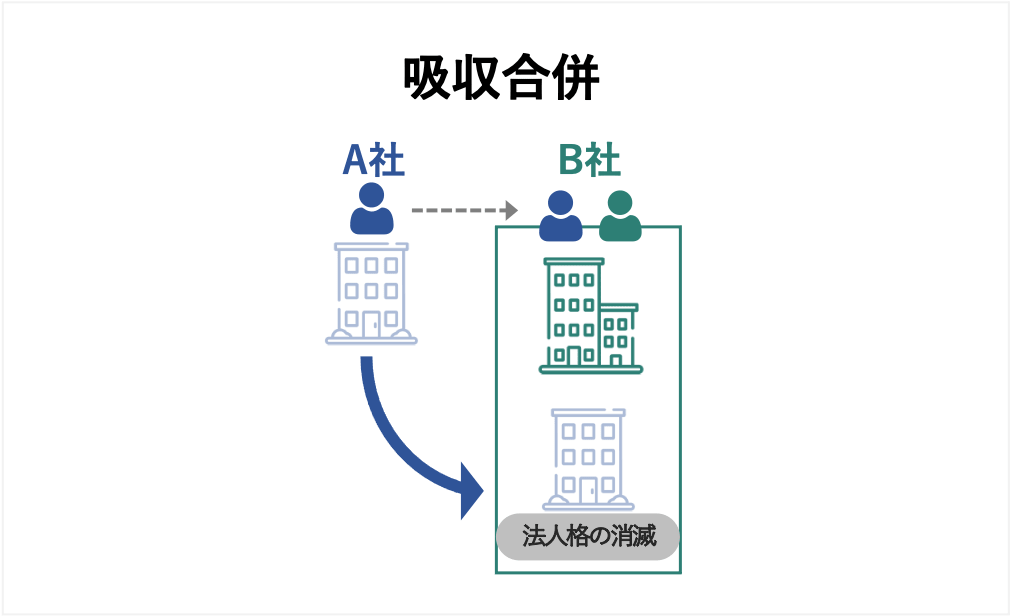

売り手企業に関わる一切の権利義務をまとめて買い手企業に移譲する手法です。

売り手企業は消滅し、買い手企業に一体化します。

会社法による手続きと建設業許可に関する手続きが必要です。

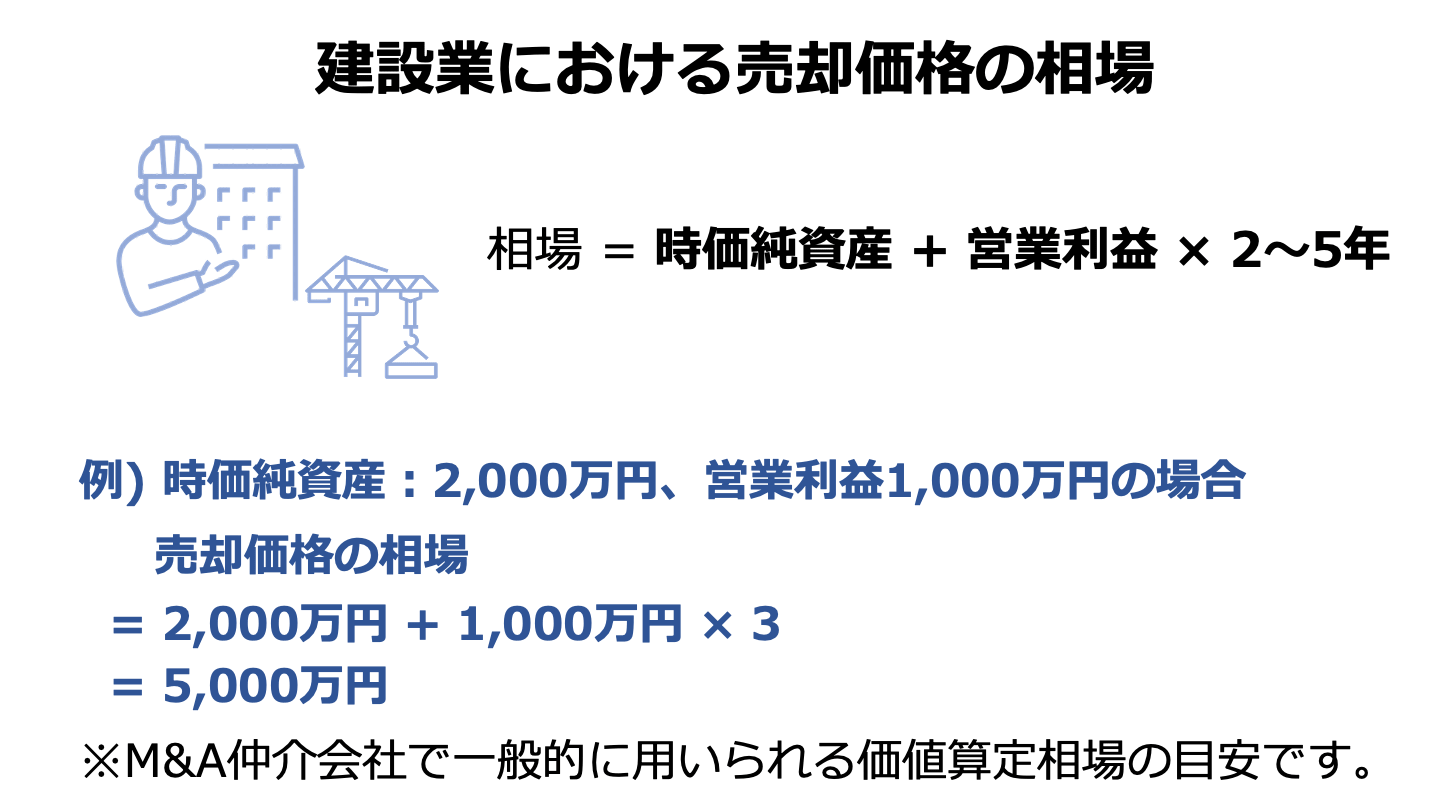

一口に建設業と言ってもゼネコンもあれば小規模の専門工事業者もあり、売却額には数百万円から数百億円までの幅があります。

同規模の企業であっても、財務状況や事業の特色、経営資源の特徴、買い手企業との相性、市況、さらには当事者の思い入れなどの要因により、売却額は変動します。

したがって、売却額の相場を挙げることは困難です。

ただし、中小規模の一般的な建設会社の場合、時価純資産に2〜5年分の営業利益を足した金額を相場と考えることもあります。

一般的に、以下のような特徴を持つ会社は売却額が高額になる傾向があります。

収益性・成長性はM&Aが実行されると大きな影響を受ける部分です。

単に売り手企業と買い手企業の収益力が足し合わされるのではなく、両社の経営資源(ノウハウ、人材、顧客基盤など)が掛け合わされることでプラスαの成長が実現する(シナジー=相乗効果が生じる)と期待されるからこそ、M&Aは行われます。

どのようなシナジーがどの程度生じると考えられるかは、売り手と買い手の組み合わせ(相性)により大きく左右されます。

一般的に、大きなシナジーが生じると期待できるほど、高額での売却が成立する可能性が高まります。

以上は業種に関係なく当てはまる一般的な話でした。ここからは、建設業の売却に特有のポイントを見ていきます。

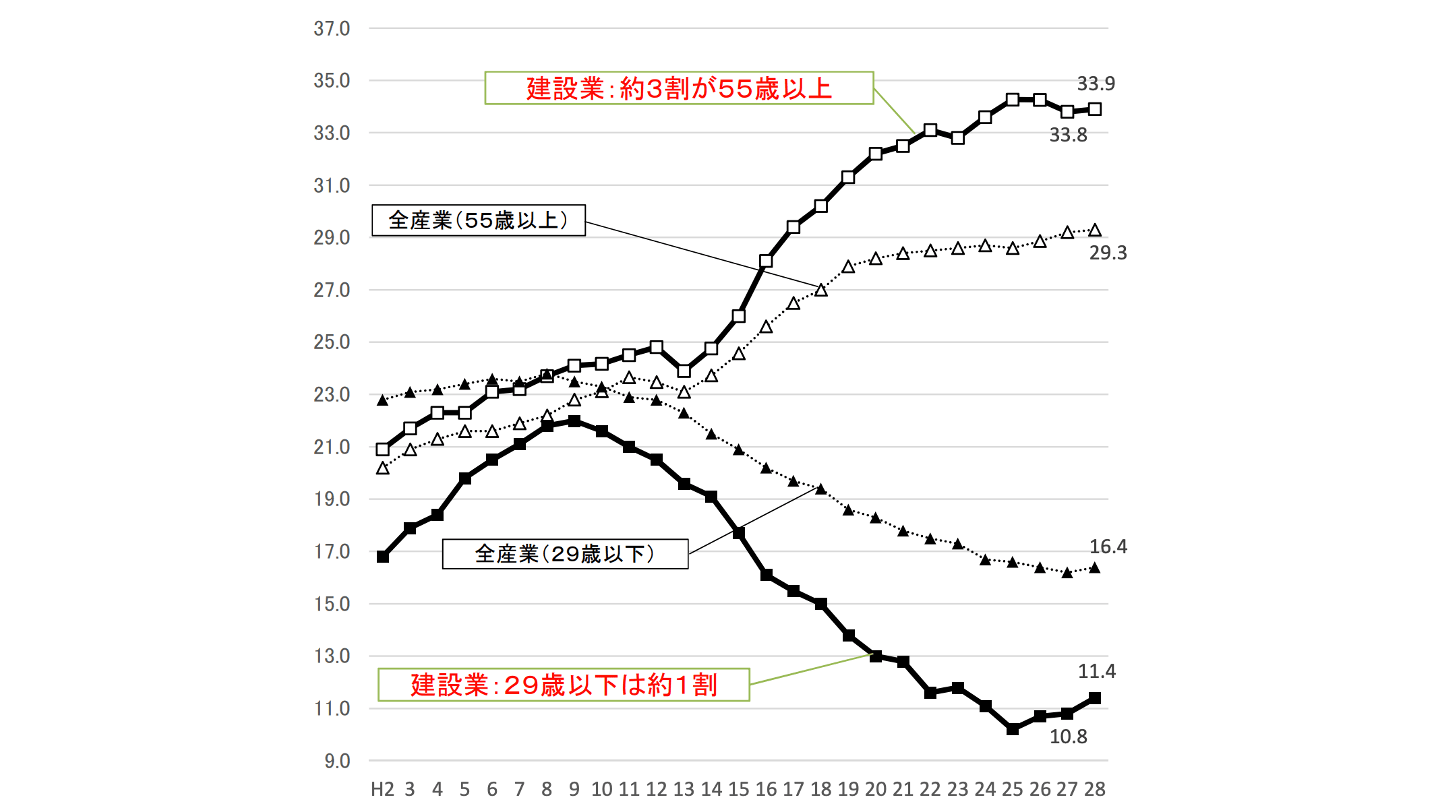

建設業界では就業者の高齢化(ベテランの割合が高く、若年層の割合が低い状況)が進行しており(下図)、熟練労働者の退職と若年入職者の減少により近い将来には資格・技能を有する人材が大幅に不足する事態になると予測されています。[1]

人材確保が業界全体で緊急の経営課題となっていることから、資格・技能を有する人材の多さや就業者の平均年齢の低さ(とくに、若い技能人材の数の多さ)は売り手にとって大きなアピールポイントとなります。

人材の数・割合だけでなく、人事・労務体制のあり方もポイントになります。

就業者が明快かつ魅力的なキャリアパスを思い描けるような体制が確立している企業であれば、意欲のある若い人材が定着する割合が高いと考えられるため、買い手の評価が高まります。

建設業における人材不足への対策として、在留資格「特定技能」による外国人材の受け入れが2019年より始まっています[2]。

この制度によりすでに外国人を受け入れており、外国人材の定着に成功している実績があれば、アピールポイントの1つとなるでしょう。

建設業でよく見られるコンプライアンス上の問題には、社会保険未加入、未払い残業代、談合などがあります。

建設業(とくに下請企業)においては、社会保険への加入義務があるにもかかわらず未加入のまま事業を行っているケースが少なくありません。

社会保険未加入の状態を放置すると、公共工事への入札や下請としての参加に支障が生じます。[3]

また、令和2年の建設業法改正により社会保険加入が建設業許可の要件となったため、加入義務のある未加入企業は許可更新時に社会保険への加入が求められます。[4]

未払い残業代については(元)従業員から賃金支払請求訴訟を提起されるリスクがあり、過去の談合については独占禁止法違反に問われる恐れがあります。

これらの問題は、買い手企業にとって潜在的なコスト・負債となるため必ずチェックされ、売り手企業の価格交渉を不利にします。

売り手企業自身でも事前に問題の有無をチェックし、可能な限り是正しておくことが必要です。

建設会社が公共工事の競争入札に参加するためには、各地域の許可行政庁による経営事項審査と発注者ごとの競争参加資格審査を受ける必要があります。[5]

経営事項審査では、経営規模(完成工事高・自己資本額・職員数)、経営状況(収益性・流動性・安定性・健全性)、技術力(技術職員数)、その他の項目(労働福祉の状況など)が審査され、総合評点が算出されます。

競争参加資格審査では、経営事項審査の総合評点に加えて発注者ごとの独自審査項目による評価が行われ、両者を総合した点数により建設業者の格付けが行われます。

この格付けのランクにより入札参加が可能な公共工事の規模などが変わってくるため、ランクが高い(経営事項審査・競争参加資格審査のスコアが高い)会社は公共工事事業の拡大や新規参入を検討している買い手にとって大きな魅力となります。

[1] 建設産業の現状と課題(国土交通省)

[2] 建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)(国土交通省)

[3] これまでの社会保険未加入対策の取組(国土交通省)

[4] 建設業法改正の概要について 3.(1)許可基準の見直し(国土交通省九州地方整備局)

[5] 公共工事の入札契約制度の概要(国土交通省)

建設業を営むためには(軽微な建設工事を行う場合を除き)建設業法に基づく許可を受ける必要があります。

許可は建設工事の種類(全29種)ごとに受けなければならず、各種類につき一般建設業と特定建設業の区分があります(元請け企業が一定額以上の下請契約を行おうとする場合には特定建設業の許可が必要です)。[6]

事業譲渡・分割・合併では建設業許可は買い手企業に承継されません。

そのため、引き継ごうとする建設事業の種類・区分に応じた許可を買い手企業が取得していない場合、M&Aに際して許可申請が必要になります。

従来はM&A成立後でないと許可申請が行うことができず、許可が下りるまでの間、事業を営むことのできない空白期間が生じてしまっていました。[7]

令和2年の建設業法改正で建設業許可の承継制度が創設され、建設業許可に関係する全事業の事業譲渡・分割または合併を行う場合に、事前申請により建設業者としての地位を承継することが可能になりました(建設業法第17条の2[8])。

ただし、売り手と買い手が同じ建設業種(例えば土木業)の許可を受けており、一方が一般建設業で他方が特定建設業の許可である場合、そのままでは制度の対象外となります。

売り手が特定建設業(土木)の許可、買い手が一般建設業(土木)の許可を受けているケースでは、買い手は一般建設業(土木)を事前に廃業する必要があります(逆のケースでは売り手が一般建設業を廃業)。

また、この制度では一部の許可のみを承継することはできず、売り手企業が受けている許可のすべてが承継されることになります。

事前申請は売り手企業と買い手企業が連署した認可申請書により行います(建設業法施行規則第13条の2[9])。

制度の適用条件や申請のスケジュールなどについて買い手側と十分に協議しておく必要があります。

建設業の許可を受けるには、経営管理責任者を置くか、それに準ずる体制を有している必要があります(株式会社の場合は下表の通り)。[10]

経営管理責任者の設置要件 | 経営管理責任者の設置に準ずる体制の要件 |

|---|---|

常勤の取締役のうち少なくとも1人が以下のいずれかを満たすこと

| 常勤の取締役のうち少なくとも1人が以下のいずれかを満たすこと

|

上記の条件を満たす取締役を直接的に補佐する役目を果たすため、建設業において5年以上「財務管理」「労務管理」「運営業務」を担当した経験がある人物を置くこと(それぞれにつき1名、ただし兼務可) |

代表取締役が経営管理責任者を務めており、株式譲渡で会社を譲り渡して退任する(第三者への事業承継を行う)ようなケースでは、旧代表に代わる経営管理責任者を設置する必要が生じます。

売り手企業の社内に要件に合う人材がいなければ、買い手企業から派遣するなどの対応が必要になるため、交渉の段階で協議しておかなければなりません。

会社売却を見越し、事業承継対策として、経営管理責任者となるべき人材を事前に育てておくという選択肢も考えられます。

そのほうが会社売却を行いやすくなり、より幅広い相手とのマッチングを図ることが可能になるため、高額売却につながる可能性が高まります。

売り手企業が抱えている案件のなかにM&A成立前までに完了しないものがある場合、事業譲渡・分割・合併では買い手企業への案件引き継ぎが必要になります。

引き継ぎに関しては買い手企業だけでなく発注者との間でも事前協議が求められます。

請負契約のなかにチェンジオブコントロール条項(契約当事者の一方がM&Aを行った場合に相手方が契約解除を請求できるとする条項)が含まれている場合は、とくに注意が必要です。

チェンジオブコントロール条項が含まれていても、事前に誠実に協議すれば案件継続が可能となるケースが多いものの、取引先の同意が得られない場合には、M&Aのスケジュールや成否に影響が出る可能性があります。

事業譲渡や会社分割を行った場合、売り手企業には競業避止義務(譲渡・分割した事業と競合するような事業を営んではならないとする義務)が課せられるのが一般的です。

株式譲渡で事業承継を行った場合には売り手オーナーに競業避止義務が課せられます。

競業避止義務が課せられる期間・事業範囲については契約書で規定します。

事業譲渡の場合、契約書で規定しなければ会社法第21条[11]の定めがそのまま適用され、同一市町村および隣接市町村内で同一の事業を行うことを20年間禁止されます。

競業避止義務の対象となる期間が長い(事業範囲が広い)と、今後の事業展開が過度に拘束されてしまうため、売り手としてはできる限り期間・範囲を制限する方向で協議することが重要です。

[6] 建設業の許可とは(国土交通省)

[7] 建設業法改正の概要について 3.(2)建設業者の地位の承継について(国土交通省九州地方整備局)

[8] 建設業法第17条の2(e-Gov法令検索)

[9] 建設業法施行規則第13条の2(e-Gov法令検索)

[10] 建設業 許可の要件(国土交通省)

[11] 会社法第21条(e-gov法令検索)

建設業の会社売却においては、人材力と労務・公共工事関係のコンプライアンス、建設業許可・請負契約関係の問題がとくに大きなポイントとなります。

人事や労務管理、コンプライアンス体制は一朝一夕には改善できない部分もあるため、会社売却を戦略的に検討する上で、早期に見直すことが重要です。

建設業許可や請負契約の問題については、買い手や発注者と事前に十分協議し、関係当局や専門家に適宜相談するなどして、適切に処理する必要があります。

(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)