事業再生とは?ADRの手続きや方法、メリット、事例を徹底解説

- 法務監修: yokoyoko777 (公認会計士)

事業再生とは、金融支援を得ながら事業を再生させることです。会社更生や事業再生ADRなどの方法があり、それぞれメリットは異なります。企業再生との違いや事業再生の流れ、事業再生ADRの活用事例もわかりやすく解説します。

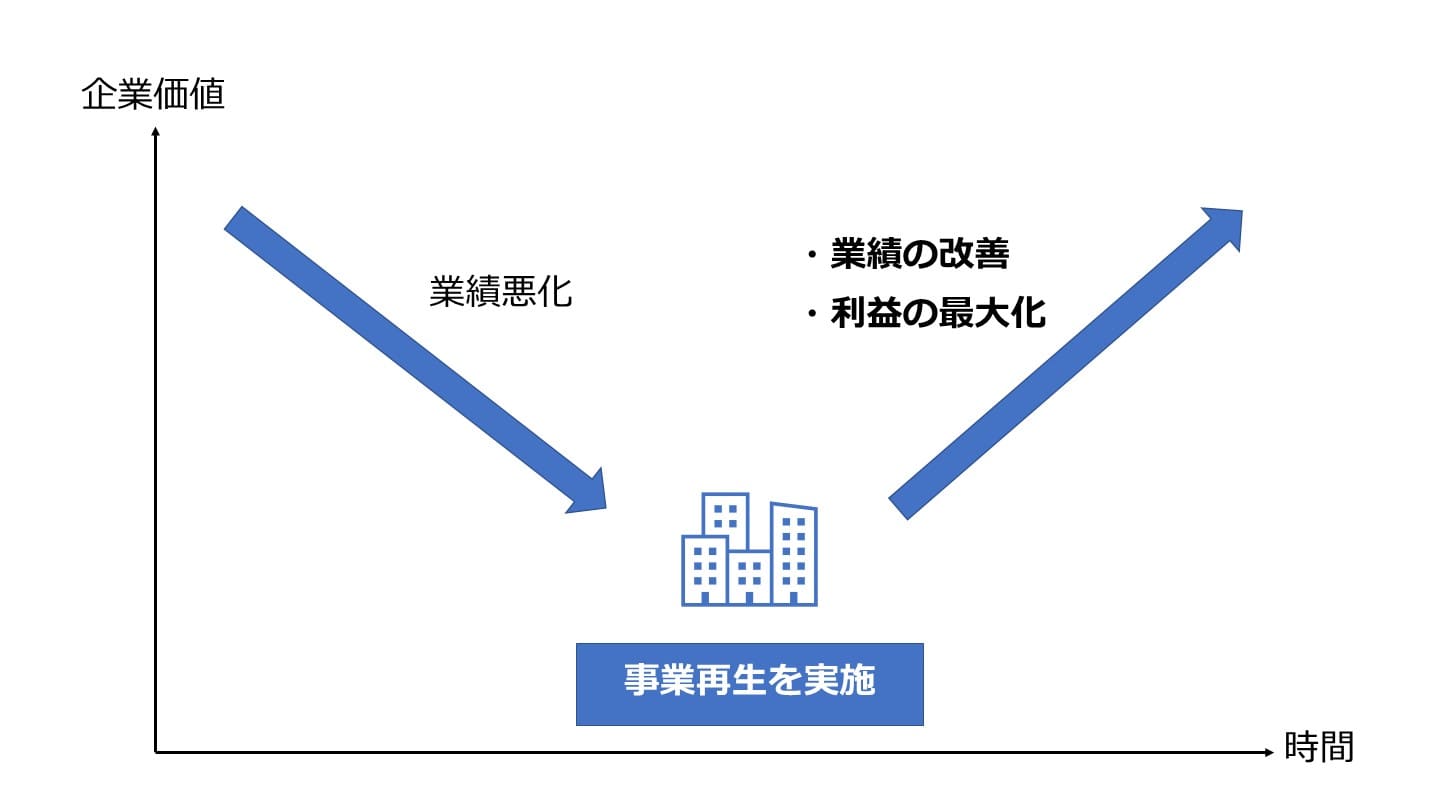

事業再生とは、破産状態に至った企業を清算するのではなく、債務弁済のリスケジューリングを行うなど金融支援を得ながら、その間に事業を再生させることを意味します。

単なる債務免除だけでなく、事業を再生させることで各ステークホルダーの利益を最大化させることがポイントです。

事業再生は英語で「Business restructuring」や単に「turnaround」と表現します。

企業再生は債務超過など実質的破綻状態にある企業を、法人格を維持したまま再生させる手法です。

企業再生は「法人格」に着目した手法であり、事業再生が「事業」に着目している点で異なっています。

再建型と清算型は、どちらも法的には倒産手続きである点は共通しています。

他方で、再建型は法人格を維持しながら事業を再生しますが、清算型は法人格を消滅させる点で両者は大きく異なっています。

前提として経営改善を行うことなどにより事業を再生できる見込がなければ、事業再生に着手するべきではありません。

事業を再生できる可能性があるのか、事業に再生するだけの価値があるのかを見極める必要があります。

債務の一部免除を実施することで資金繰りを改善させ、キャッシュフローを黒字転換できれば事業再生できる可能性を高められます。

金融機関は債務免除をすることで一時的な損失を被ることになりますが、事業再生後に返済される弁済額を計算し、返済額が最大化できるようであれば経済合理性があるため、債務免除に応じることができます。

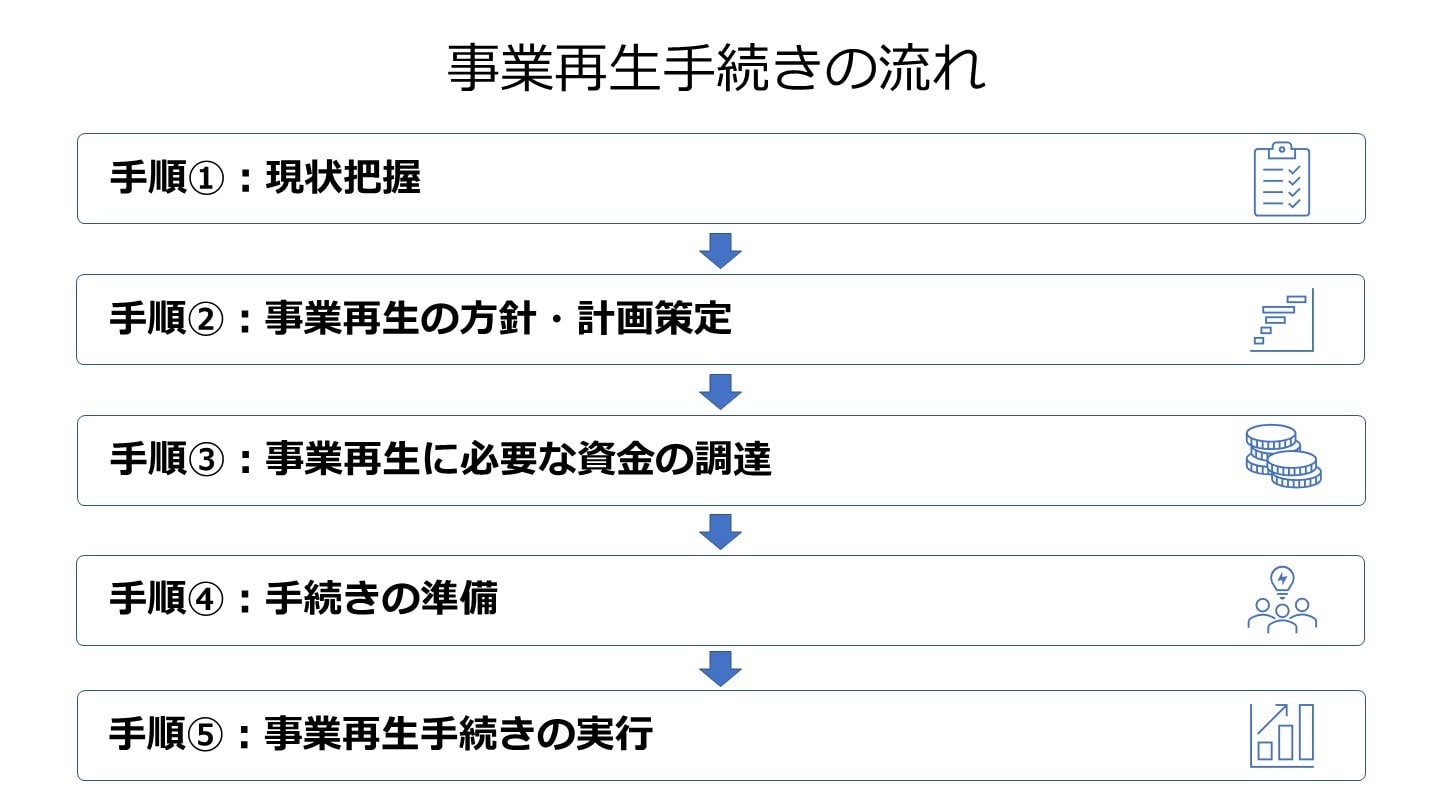

事業再生の最初のステップは、会社の現状を正しく把握することです。

財務状況だけでなく、銀行別借入金残高や担保等の有無、事業KPIの進捗状況、人財の状況など、会社が置かれている状況を総合的に分析し、経営不振に至った理由を徹底的に分析する必要があります。

現状把握の結果、債務免除の必要があるかを判断します。

債務免除の必要がない状況であれば、金融機関にリスケジューリングを申し出て、その返済計画の中で事業再生を目指します。

債務免除の必要がある場合は、私的再生か法的再生等、具体的な再生手法を検討します。

事業再生の方針を決めた後は、事業計画書を策定します。

金融機関やスポンサーが納得できる精度の高いものでなければなりません。

赤字事業の廃止、早期退職の実施、遊休資産の売却など抜本的なリストラクチャリングを行うなど、赤字体質から黒字体質へ転換させる根拠のある計画が求められます。

資金力、信用力、経営力などに優れているスポンサーから事業再生に必要な資金調達を行います。

スポンサーは、競合企業などの事業会社、投資ファンド、金融機関など様々なタイプに分かれます。

事業再生ファンドといった事業再生案件に特化して投資実行するファンドもあります。

スポンサーと資金調達を交渉する際は、策定した事業計画を提示し、納得のできる条件をもらうことが重要です。

私的再生、法的再生のどちらの場合にも支援してもらっている金融機関に初期的相談を行い、再生計画案を策定します。

法的再生の場合、裁判所に提出する必要手続きの準備を開始します。

弁護士などの専門家にアドバイスをもらいながら、事業再生実現までのスケジュールを明確にし、ステークホルダー各所とのコミュニケーションを綿密に行います。

策定した再生計画案をもとに債権者に説明を行い再生計画案の承認を得ます。

承認を得られた再生計画をもとに事業再生を実行していくことになります。

法的再生の場合にも基本的な流れは同一ですが、債権者だけでなく、従業員や取引先に対して過度な不安を与えないよう丁寧に説明していく必要があります。

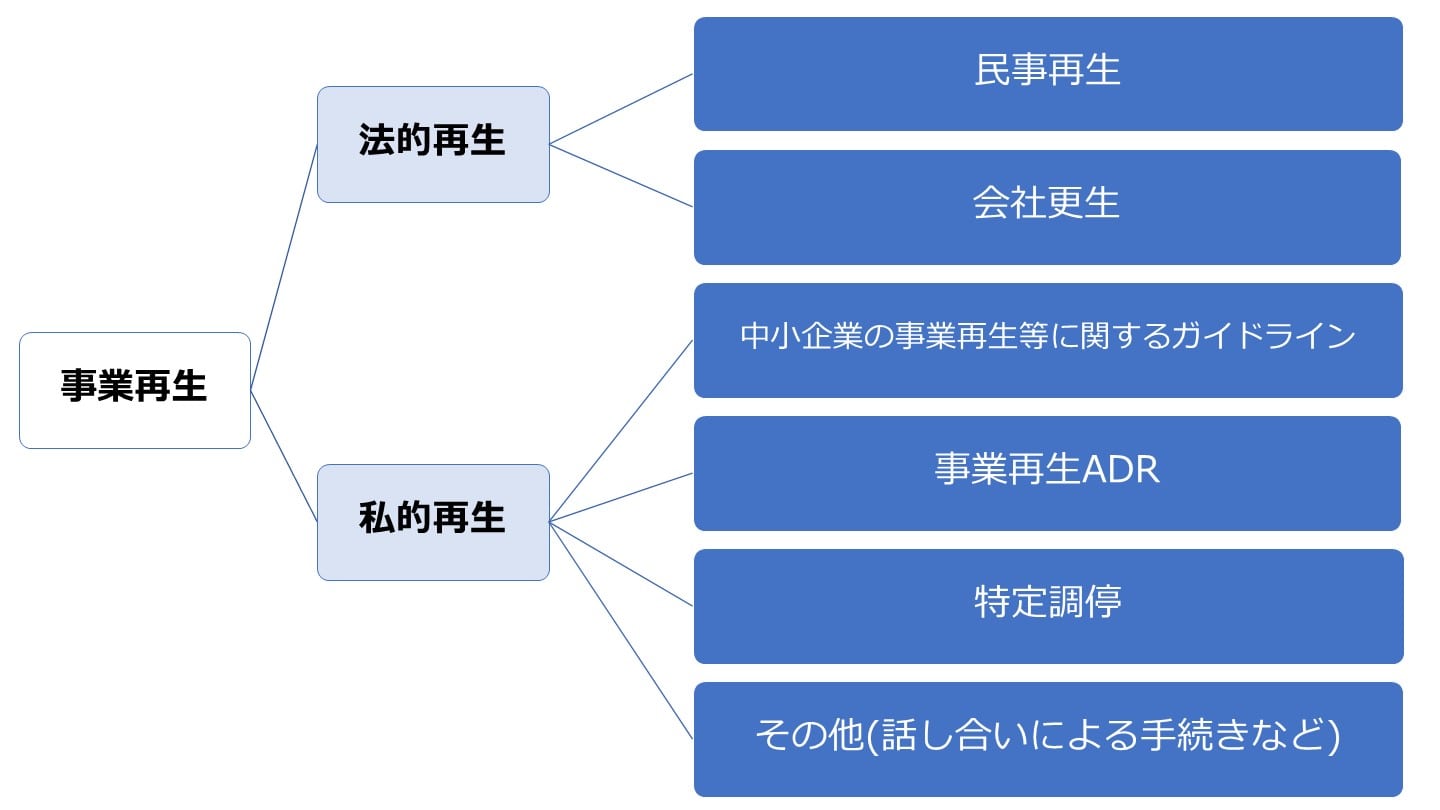

法的再生とは裁判所が関与しながら、法律の定めに基づき事業を再生する手続です。

私的再生との違いは裁判所が関与するかどうか、法律の定めがあるかどうかで異なっています。

主な法的再生は、民事再生法に基づく再生手続、会社更生法に基づく再生手続が挙げられます。

民事再生は個人事業主や中小企業においてよく利用されるのに対して、会社更生手続は主に大企業に利用されています。

主なメリットは債権者全員の同意がなくとも、一定割合の債権者が同意し裁判所が法的再生を許可すれば事業再生が開始できる点です。

ただし、裁判所が関与し法に従い手続きを進める必要があるため、私的再生に比べて手続きに時間がかかってしまう点がデメリットです。

私的再生とは裁判所の関与なしに、会社関係者の同意のもと事業再生を図る手続のことです。

裁判所の関与がない分、法的再生よりも幅広い事業者において利用されています。

主な私的再生は、中小企業の事業再生等に関するガイドライン[1]、事業再生ADR、特定調停、その他任意の話合いによる手続が挙げられます。

法的再生に比べて、会社関係者との協議をもとに自由な再生プランを建てられる点が特徴です。

主なメリットは法的再生に比べて事業再生開始までの時間を短くできる点が挙げられます。

デメリットとして、債権者全員の同意がなければ再生計画を進めることができない点があります。

大型の再生案件で関係者の数が多すぎる場合などは私的再生のスキームを利用することが難しいケースもあります。

法的再生と私的再生のメリットとデメリットをまとめると以下のとおりです。

事業再生の方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

法的再生 | 債権者全員の同意がなくても事業再生を開始できる | 私的再生に比べて手続きに時間がかかってしまう |

私的再生 |

|

|

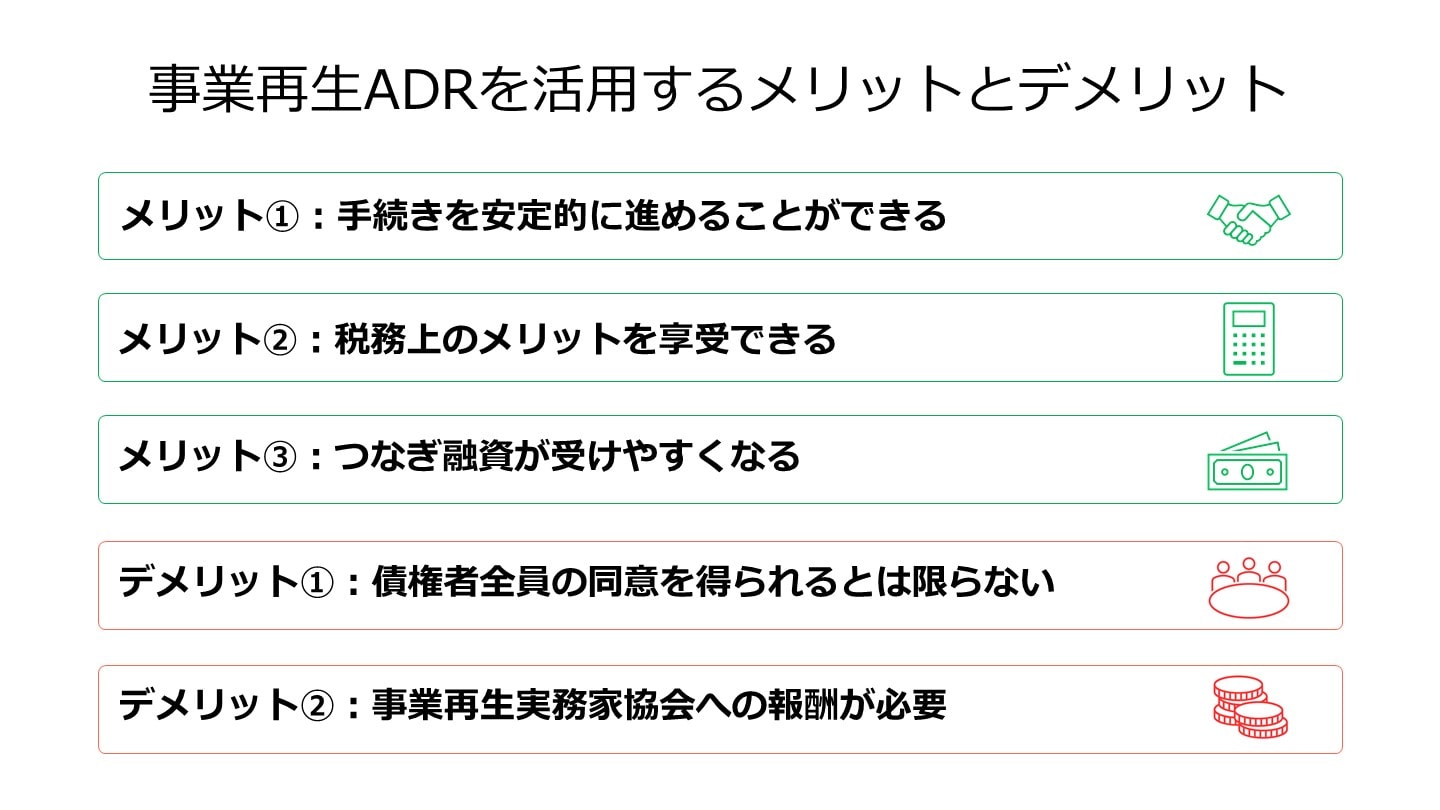

事業再生ADRとは中立の専門家が債権者と債務者の間に立ち、早期の事業再生実現を支援する制度[2]です。

過剰債務に悩む企業の問題解決を図るために生まれた国の制度であり、税負担の軽減、つなぎ融資の円滑化などのメリットがあります。

事業再生ADRは他の事業再生手法と比較して、第三者機関が関与することが特徴です。

裁判所ではないため、法的再生よりも早期に事業再生を進めることができます。

他の私的再生の中でも公正な第三者機関が間に入ることにより、債権者と債務者の納得を得やすくし、私的再生の実現可能性を高められます。

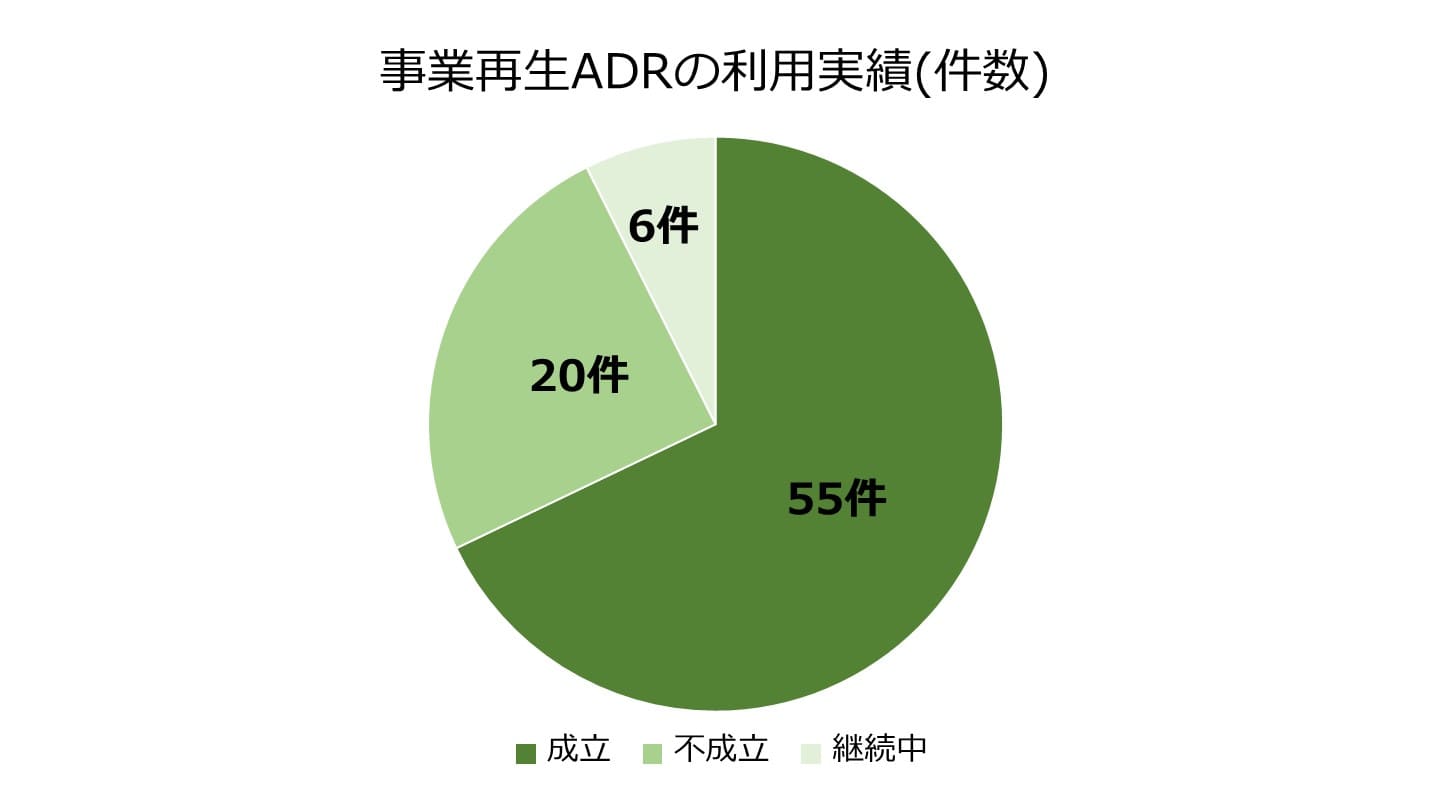

出典:事業再生ADR制度について(経済産業省)をもとに弊社作成

2020年3月までに81件(253社)[2]の手続き利用実績があり、うち55件(210社)[2]で事業再生計画案において債権者全員の同意が得られました。

債権者と債務者の間に公正・中立な立場の第三者機関が入ることで、手続きの透明性が担保され、関係者が安心して手続きを進められます。

結果として、債権者全員から事業再生計画案の同意を得られる可能性を高めることに繋がります。

再生企業側において資産評価損益の損金算入、期限切れ繰越欠損金の優先適用ができ、将来の税負担を軽くすることができます。

債権者側においても債権放棄等による損失の損金算入など、双方に税務上のメリットがあります。

事業再生ADRの開始から終了に至るまでの期間、中小企業基盤整備機構による債務保証を得ることができます。

債務保証を得られることで、金融機関からつなぎ融資が受けやすくなり、スポンサーから本格的な支援を受けるまで、資金繰りが改善されます。

事業再生ADRを利用したとしても、事業再生計画案が債権者全員から承認されなければ再生計画を進めることはできません。

その場合には私的再生ではなく、民事再生などの法的再生を利用しなければならないケースがあります。

事業再生実務家協会は弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、金融機関、ファンドなど様々なプロフェッショナルが入会しており、事業再生のアドバイザリーサービスを提供しています。

事業再生実務家協会に対する業務委託費などの報酬が必要な点は留意が必要です。

債務者が事業再生ADR制度の利用申請を行います。

事業再生実務家協会にて審査を行い、事業再生ADRの利用に適していると判断されれば申請が認められます。

事業再生実務家協会と債務者の連名で、個別の債権回収や破産手続等の開始を申し立てないよう一時停止の通知を行います。

事業再生計画案の概要を説明するため、債権者会議を開きます。

債権者会議は複数回行われることもあり、最終的に債権者全員から再生計画の同意を得ることが必要です。

一人でも不同意の債権者がいる場合にはこれ以上事業再生ADRのスキームを進めることはできず、法的再生の手続へ移行することになります。

承認された事業再生計画に基づき、債務者への債務弁済や事業の再建を行っていきます。

法的に定められた手続きはなく、再生計画ごとに手続き自体は大きく異なってきます。

自動車等のブレーキを製造販売しています。

北米における生産混乱に起因する業績悪化[3]、財務体質が厳しい状況[3]にあり、単独での事業回復が難しかったことによります。

取引先金融機関から560億円の債務免除[3]、ジャパン・インダストリアルソリューションズより200億円の第三者割当増資[3]を受けています。

文教堂を中心とした書店等のチェーン店を経営しています。

ネット通販やデジタルコンテンツが普及したことにより書籍の市場が縮小[4]し、赤字が続くことで債務超過に転落したことが背景にあります。

取引金融機関の債務41億円を株式化[4]、日販から5億円の第三者割当増資[4]を受けています。

薄型テレビ用ガラス基板を開発・製造・販売しています。

液晶業界の有力企業が経営不振に陥り、三重工場の発注がなくなるなど、2014年以降赤字が継続し2018年に債務超過に陥った[5]ことにより、事業再生ADRを活用するに至りました。

取引先金融機関から11億円の債務免除[5]、ニューセンチュリー有限責任事業組合から7億円の第三者割当増資[5]を受けています。

ジェネリック医薬品を製造販売しています。

2021年、富山第一工場において不適正製造が発覚し製造停止に追い込まれ、全ての製造予定品目の出荷に至っておらず、資金繰りが悪化[6]したことによります。

2022年5月26日に開催された第一回目の債権者集会において、債務返済の一時免除を全ての金融機関と合意[7]しました。

自動車部品の製造販売をしています。

新型コロナウイルスの影響もあり、取引先の自動車メーカーからの受注が減少し売上減少、債務超過に陥る可能性がたかまった[8]ため、事業再生ADRの利用を決めました。

一部金融機関からの合意が得ることができなかったため、民事再生に移行[9]することになりました。

さくら薬局を中心とする調剤薬局事業を展開しています。

中小の調剤薬局メーカーをM&Aするなど積極的に店舗数を拡大させてきましたが、新型コロナウイルスの影響による通院の減少、M&A資金の借入負担の増加などを理由に事業再生ADRを申請[10]しました。

取引金融機関には債権カットは求めず、一度の返済額や期間の変更を求める予定です。

[3] 曙ブレーキ 事業再生ADRの適用

[4] 文教堂 事業再生ADRの適用

[5] 倉元製作所 事業再生ADRの活用

[6] 日医工 事業再生ADRの活用

[7] 日医工 債務弁済の一時免除を合意

[8] マレリ 事業再生ADRを申請

[9] マレリ 民事再生への移行

[10] クラフト 事業再生ADRを申請

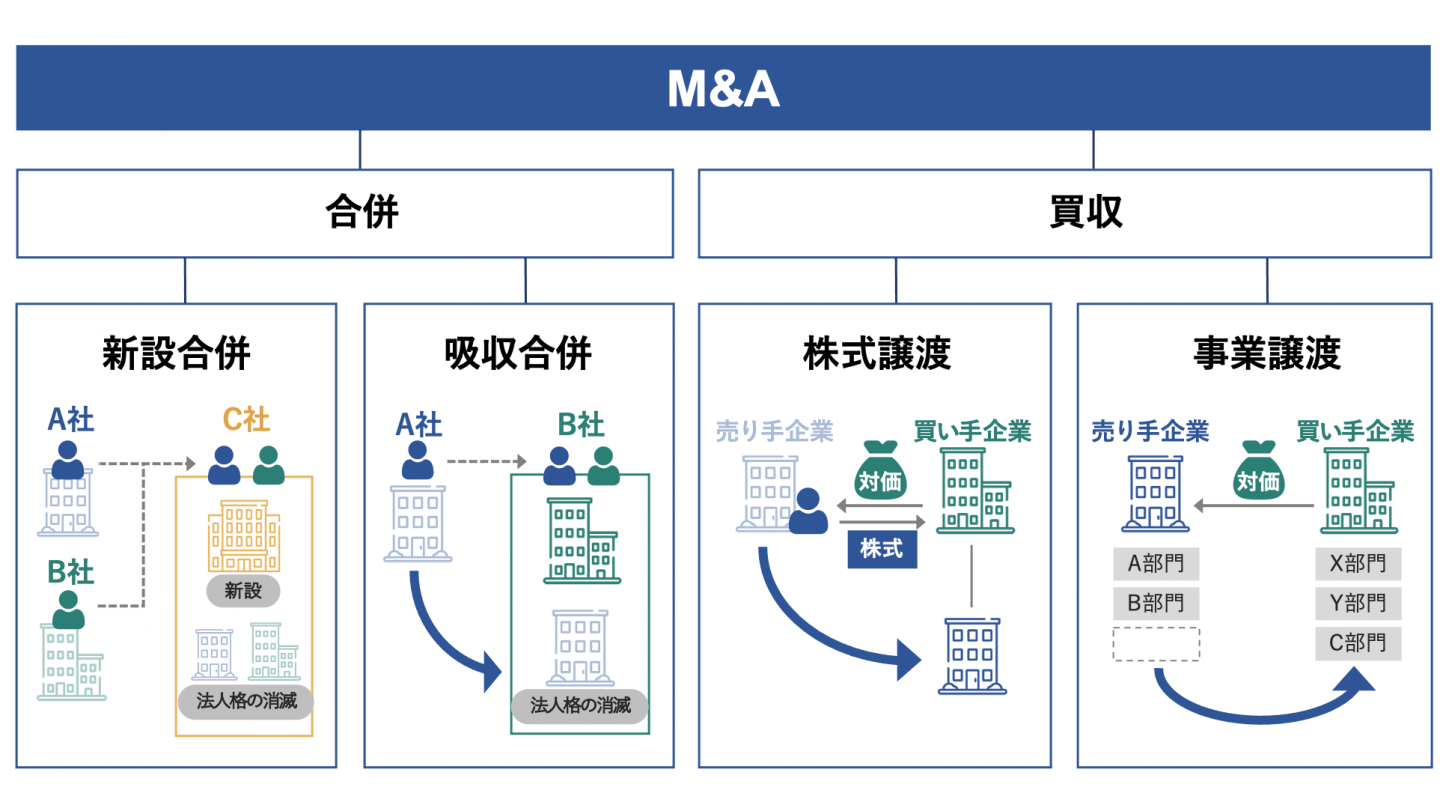

再生型M&Aとは法的整理を視野に入れながら実行するM&Aのことです。

通常のM&Aの場合、対象会社を倒産させることはありませんが、再生型M&Aの場合、対象会社を法的整理させることもある点で違いがあります。

再生型M&Aを用いることで、倒産しか道がなかったような危機的状況にある会社を再生させることができる点がメリットとして挙げられます。

債権者はより早く、確実に債権回収することができ、従業員の雇用も確保されます。

取引先の連鎖倒産等も生じず、単なる倒産よりも社会的利益が大きい手段です。

企業再生方式とは、買い手(スポンサー)が対象企業を買収し、買い手グループの子会社として再生を図る方式です。

対象企業の法人格が維持されたままとなるため、私的再生の一種となります。

買い手グループに参画し、様々なシナジーを創出しながら再生を図れる点が大きなメリットの一つです。

事業譲渡方式とは、再生可能な優良事業だけを別の法人に移し、既存の法人は精算させる方式です。

買い手の一事業部門として再生を図ることになります。赤字事業など、優良事業以外の事業を切り離すことができるため、早期に再生を目指すことができます。

会社分割方式とは、一部の再生可能な事業のみを別の法人化し、再生を図る方式です。

再生可能な事業と不採算部門をそれぞれ別々の法人として事業運営することになります。

不採算部門は無理に再生させず、遊休資産の売却等を行った後、精算手続きを行うことが一般的です。

第二会社方式とは事業譲渡や会社分割を利用して、優良事業を別の第二会社に移して再建させる方式です。

スポンサーが見つからず、自力で再建させる際に利用されるスキームです。

金融機関との調整し債権放棄と組み合わせることで、第二会社の債務負担を軽減させ早期再建を図ることができます。

事業再生は私的再生と法的再生に分類することができ、金融機関等からの支援を受けながら事業を再生させることを意味します。

私的再生の一つの手法として事業再生ADRが挙げられ、事業再生実務家協会が仲介に入ることで、公正・透明に事業再生の手続きを進めることができます。

(執筆者プロフィール:公認会計士試験に合格後、大手監査法人にて監査業務やコンサルティング業務に従事。その後、経営コンサルティング会社などを経て、現在は事業会社におけるM&A実務を行っている。日々、投資やM&Aに関するノウハウを発信中。)

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。