水道業界のM&A動向、売却・買収のメリット【事例も紹介】

- 法務監修: 鈴木 裕太 (中小企業診断士)

水道業界では、事業規模の拡大などを目的としたM&Aが活発です。M&Aを行うことで、売却利益や設備等の経営資源を獲得することが可能です。水道業界のM&A動向やメリット、近年の売却・買収事例をくわしく解説します。

はじめに、水道業界の定義や市場規模、業界の現状・課題を解説します。

総務省の日本標準産業分類では、水道業を「一般の需要に応じて水道管およびその他の設備をもって給水を行う事業所、並びに公共下水道、流域下水道または都市下水路により汚水・雨水の排除または処理を行う事業所」と定義しています。[1]

具体的には、以下の業種が水道業に分類されています。[1]

一般の需要に応じて、給水目的で敷設する水道管およびその他設備によって、人の飲用に適した水を供給する事業所が該当します。

具体的には、水道用水供給事業や簡易水道業、浄水場、配水場、船舶給水業などの業種があります。

一般の需要に応じて、給水目的で敷設する水道管およびその他設備をもって、工業用の水(水力発電で使用するもの、および人の飲用に適した水を供給するものを除く)を供給する事業所が該当します。

具体的には、工業用水浄水場や工業用水配水場、工業用水ポンプ場などの業種があります。

「下水を処理する目的で設けられる処理施設およびポンプ施設の運転、保守、点検などの作業を行う事業所」と「下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他排水施設の清掃や調査・点検、補修などの作業を一体的に行う事業所」が該当します。

具体的には、下水道処理施設維持管理業や下水処理場、下水ポンプ場、下水出張所などの業種があります。

主として上水道業や工業用水道業および下水道業の事業所を統括する本社等として、企業経営を推進する目的で組織全体の管理統括業務等などの業務を行う事業所が該当します。

また、水道業を行う事業所を指導・監督するもので,都道府県や市町村などが設置する事業所も分類されます。

具体的には、水道局や工業用水道局、下水道局の本所等が当てはまります。

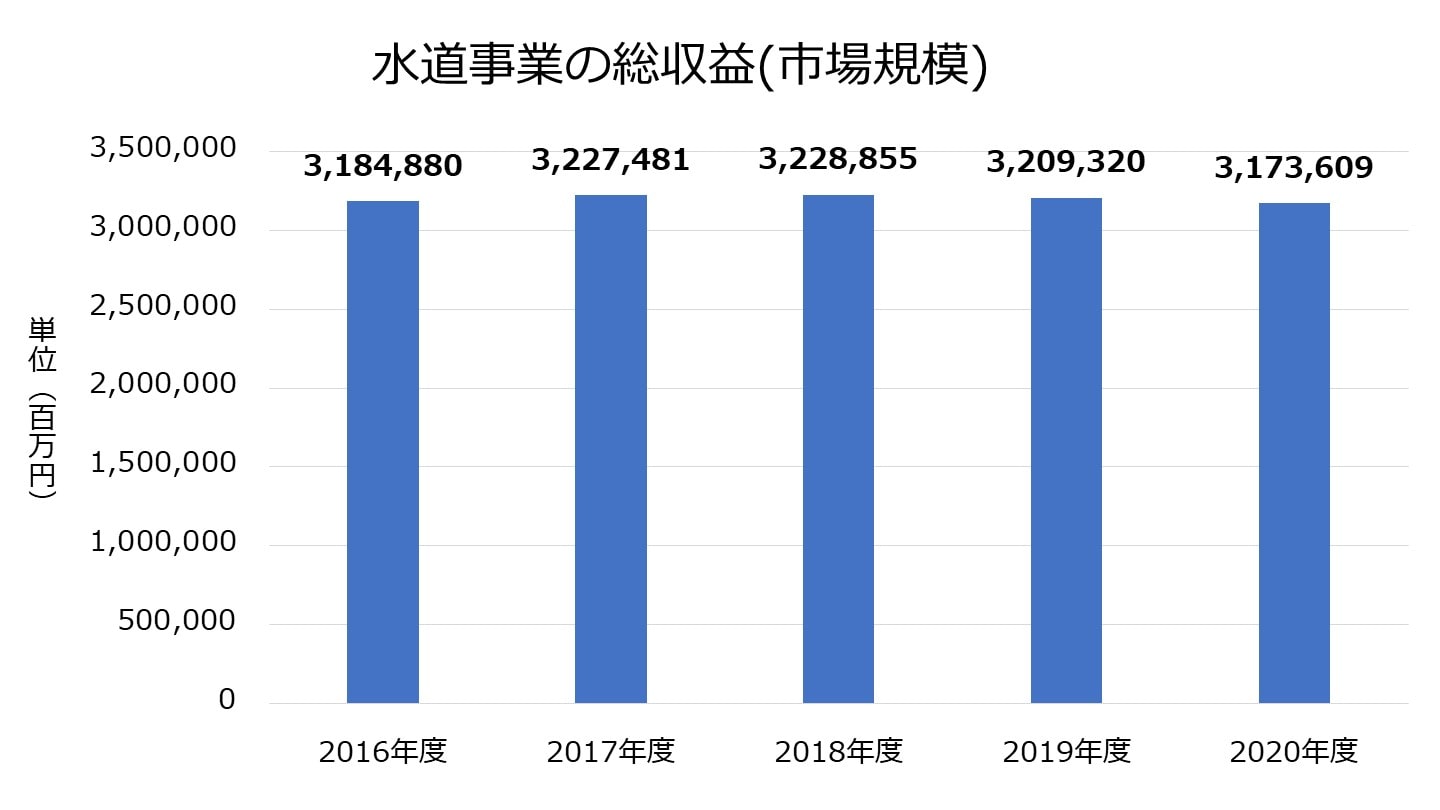

総務省が公表しているデータによると、2020年度における水道事業の総収益(市場規模)は3兆1,736万円であり、前年度(3兆2,093万円)と比べると1.1%減少しました。[2]

なお、2016年度から2020年度における総収益の推移は以下のとおりです。

出典:第2章 事業別状況(総務省)をもとに弊社作成

上記より、水道業界の市場規模は近年横ばいに推移していると言えます。

総務省の「水道事業経営の現状と課題」では、水道業界の課題として以下の2点を挙げています。

日本国内では、人口減少などの影響により、家庭での一人当たり使用水量が減少傾向にあります。

水道に対する需要が減少しているため、概ね2000年以前と比較すると、水道事業の料金収入は減少しています。[3]

今後も人口減少が進むにつれて、経営環境が厳しさを増すことが予想されます。

2007年以降、末端給水事業・用水供給事業における管路経年化率は上昇の一途をたどる一方で、管路更新率は低下が続いています。[3]

このデータからは、水道設備の老朽化が進んでいることが分かります。

また、末端給水事業・用水供給事業における建設改良費は年々増加しています。

具体的には、2007年には9,657億円でしたが、2016年には1兆1,519億円まで増加しています。[3]

以上より、水道業界では設備の老朽化が進んでおり、そうした影響により設備の更新に対する投資金額(費用)が増えていると推測されます。

[1] 日本標準産業分類 大分類F 電気・ガス・熱供給・水道業(総務省)

[2] 第2章 事業別状況(総務省)

[3] 水道事業経営の現状と課題(総務省)

この章では、水道会社がM&Aを行うメリットについて、売り手と買い手それぞれの視点で紹介します。

売り手側のメリットとしては、以下の5つを期待できます。

後継者が不在の企業にとっては、①のメリットが大きいでしょう。

事業承継を行うことで、従業員や顧客との契約も維持できます。

また、経営者自身にとっては②と③がメリットとなります。

廃業する場合と比べて廃業コストを削減できる上に、事業や会社の売却でまとまったキャッシュを得られます。

加えて、個人保証からも解放されることが一般的ですので、安心して引退後の生活を送ることが可能です。

引き続き会社経営を継続する場合は、④と⑤のメリットを期待できます。

たとえば水道事業の業績が悪い一方で、他の事業で十分な収益を得られている企業の場合、不採算である水道事業の売却で、収益性の高いビジネスに経営資源を集中させることができ、結果的に売上や利益を伸ばせる可能性があります。

一方で引き続き水道事業を継続したいものの経営に先行き不安を抱えている企業の場合、大手企業の傘下入りを果たすことで、安定的な経営を実現できる可能性があるでしょう。

買い手側のメリットとしては、以下の3つを期待できます。

水道会社同士のM&Aでは、①と②がメリットとなります。

他社から設備や人員、販売網などの経営資源を確保することで、事業規模の拡大を期待できます。

また、事業規模の拡大に伴い運営コストの削減効果を得られたり、売り手企業とのシナジー効果を得られたりできる場合もあります。

他業種の企業が水道会社を買収する場合、③がメリットとなります。

一から水道事業に参入する場合、顧客獲得や人員確保などの活動に時間がかかる上に、ノウハウがないため事業を軌道に乗せることができる可能性は低いでしょう。

一方で水道会社を買収すれば、必要なリソースやノウハウなどをまとめて確保できるため、より短期間かつ小さいリスクで水道事業に参入できると言えます。

水道業界におけるM&Aの動向を解説します。

近年における水道業界のM&Aには、主に以下2つの特徴があります。

前述したとおり、M&Aでは設備などの経営資源を獲得し、事業規模の拡大を図ることができます。

そのため、事業拡大を目的にM&Aを行うケースが数多く見受けられます。

後述する例だと、「丸紅とポルトガル水道事業会社のM&A」や「ダイキアクシスとDHアクアのM&A」が該当します。

前述したとおり、水道業界では設備(配水管や建物など)の劣化が課題となっています。

それに伴い、設備更新や給排水設備の工事に対するニーズが高まっています。

水道業界および関連性の高い建設業界やIT業界では、こうしたニーズに対応するためのM&Aが活発的に行われています。

たとえば日本ハウズイングは、給排水設備に関する工事・保守点検のニーズが高まっていることを背景に、技術者の確保・技術力向上を目的としてメイセイを子会社化しました。[4]

また、インフラプラスは配水管の更新需要が増大していることを受けて、工事や営業に関する情報の交換による事業拡大を目的に、水道工事事業を展開している安藤建設を子会社化しました。[5]

今後も、水道設備の劣化を背景に、増大するニーズに適応することを目的としたM&Aは活発に行われると推測されます。

[4] 日本ハウズイング、給排水に関連した事業を行うメイセイの全株式取得(ロイター)

[5] 安藤建設の株式取得(インフラプラス)

最後に、水道および関連する事業のM&A事例を3例紹介します。

事例ごとに、各企業がM&Aを行った目的や用いられた手法などをお伝えします。

水道事業のM&Aについて理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。

AGS社:M&Aを行った当時、ポルトガルで19 社、ブラジルで3社を傘下に持ち、およそ150 万人に対して水道サービスを展開。2014年に丸紅とINCJが共同で買収。[6]

丸紅:食料や化学品、エネルギーなどの様々な分野において、輸出入や国内取引などを手がける大手総合商社[7]

譲り受け企業:水道事業に対する取り組みの強化、水に関する社会問題の解決

DHアクア:吉井企画が新設分割によって設立した会社であり、上水道・下水道事業を展開[8]

ダイキアクシス:飲料水の製造・販売事業、各種排水処理装置の設計・施工・維持管理事業などを展開[9]

譲り受け企業:既存事業とのシナジー効果創出、地域社会への貢献

水道機工:上下水道施設等の設計・施工・監理事業、水処理用機器等の設計・製造・据付・販売事業などを展開[10]

水機テクノス:譲渡企業の子会社として、上下水道水処理施設等のメンテナンス事業、水処理設備機器の販売・保守点検・修繕・更新事業を展開[11]

譲渡企業(譲り受け企業の親会社):水処理施設に関する事業の集約、経営資源の一元化による効率性向上

[6] ポルトガル水道事業会社の完全子会社化(丸紅)

[7] 会社概要(丸紅)

[8] DHアクアの株式取得(ダイキアクシス)

[9] 会社概要(ダイキアクシス)

[10] 会社概要(水道機工)

[11] 子会社への事業譲渡(水道機工)

水道業界では、業界内の課題を解決する手段として、また増大するニーズに対応する手段としてM&Aが活用されています。

人口減少に伴う需要の減少や設備の老朽化などにより、水道事業者は厳しい経営環境に直面する可能性があると考えられます。

現時点で課題を認識している方はもちろん、今後経営の先行き不安を抱えた際には、ぜひM&A(売却・買収)に取り組んでみてはいかがでしょうか。

(執筆者:中小企業診断士 鈴木 裕太 横浜国立大学卒業。大学在学中に経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士資格を取得(休止中)。現在は、上場企業が運営するWebメディアでのコンテンツマーケティングや、M&Aやマーケティング分野の記事執筆を手がけている)