合同会社の売却は、株式会社と異なる部分が多くあるため困難です。今回の記事では、合同会社と株式会社の違いや売却が難しい理由、売却手法・手続きを公認会計士が実務例を交えてわかりやすく解説します。(公認会計士監修記事)

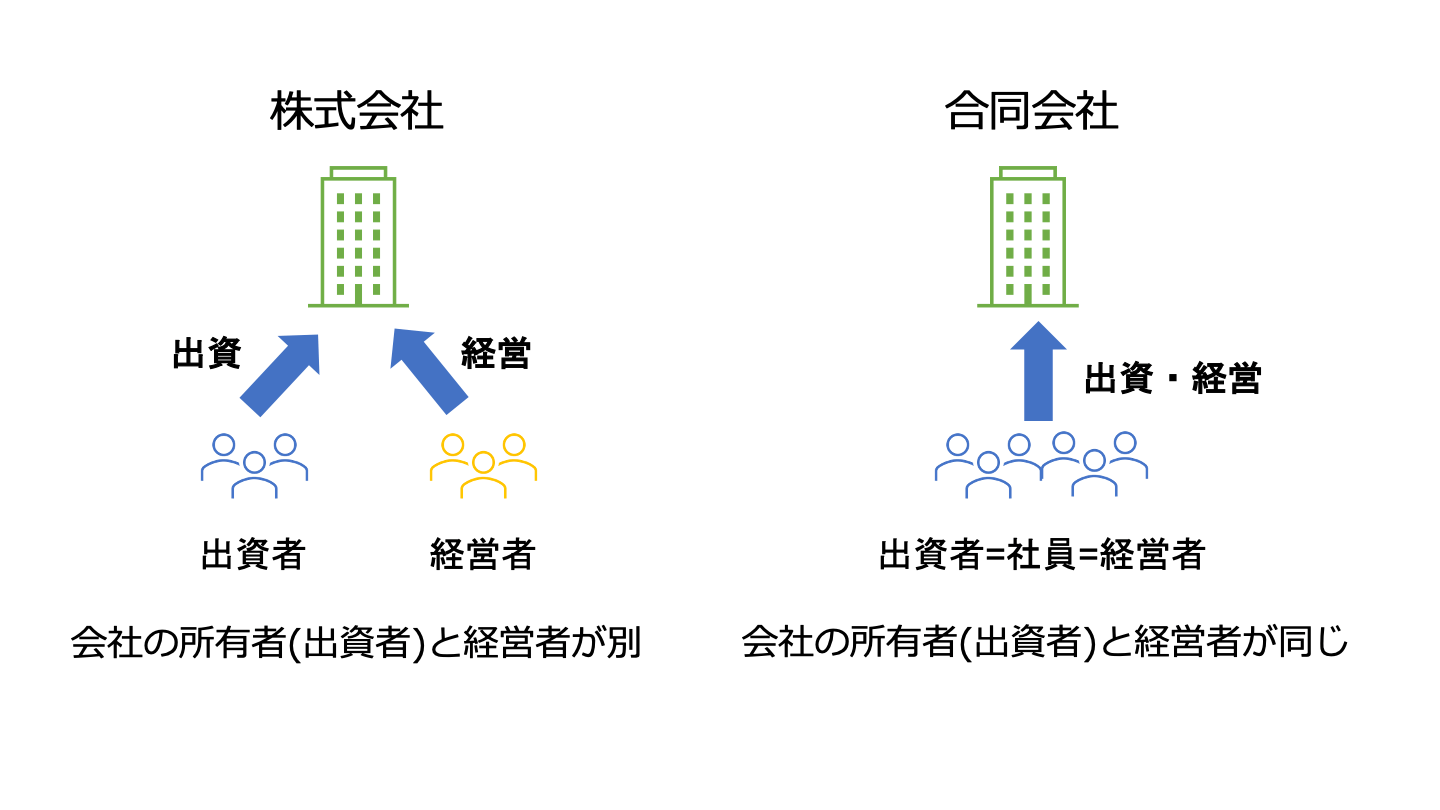

合同会社は所有と経営が一致していますが、株式会社は一致しません。

合同会社では、出資者である「社員」が経営を行いますが、株式会社では出資者から委任を受けた取締役が経営を行います。

所有と経営を分離させることで、出資をしない人であっても優秀な経営者を外部から招聘することができる、個人投資家など幅広い投資家から資金調達することができるといったメリットがあります。

一方、所有と経営が一致していれば、出資者と経営者の意見が割れることはなく、機動的な意思決定が可能になります。

また、所有と経営が一致していることから、合同会社の方が株式会社よりも組織運営の手続は少なくなります。

株式会社であっても、一人株主のオーナー経営者であれば、所有と経営を一致させることは可能になります。

合同会社と株式会社において、以下のような事項を登記する点では共通しています。

他方で、株式会社では「発行可能株式総数」、「発行済株式の総数並びにその種類及び数」が登記されるのに対して、合同会社ではこれらは登記されません。

合同会社では、そもそも株式が発行されないためです。

持分を譲渡する場合、自分以外の社員全員の同意がなければ、持分の全部または一部を譲渡することができません。[1]

そのため、複数社員のいる合同会社を売却するケースでは、一人でも持分の譲渡に反対の社員がいれば合同会社の売却は実現できません。

合同会社は株式会社とは異なり、少人数の経営を想定しているため、持分譲渡の際のハードルが高くなっています。

他方で株式会社の場合、公開会社であれば株式は自由に売却することができ、非公開会社でも取締役会または株主総会の承認で、譲渡が可能です。

株主全員の同意といった高いハードルはなく、株式会社であれば譲渡は比較的簡便に実施することができます。

合同会社は、株式会社と比べて維持費用が安い、組織運営の自由度が高いといったメリットがあります。

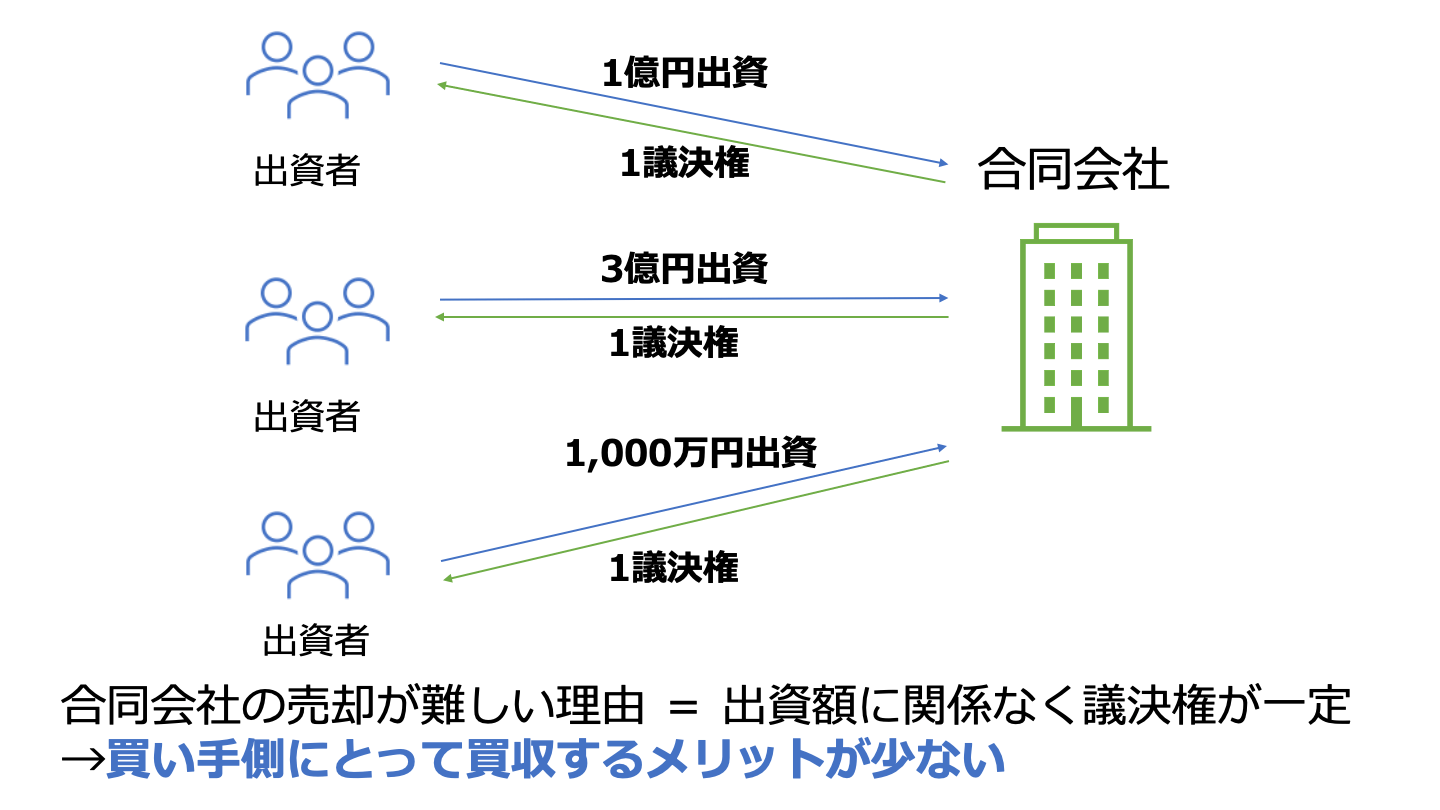

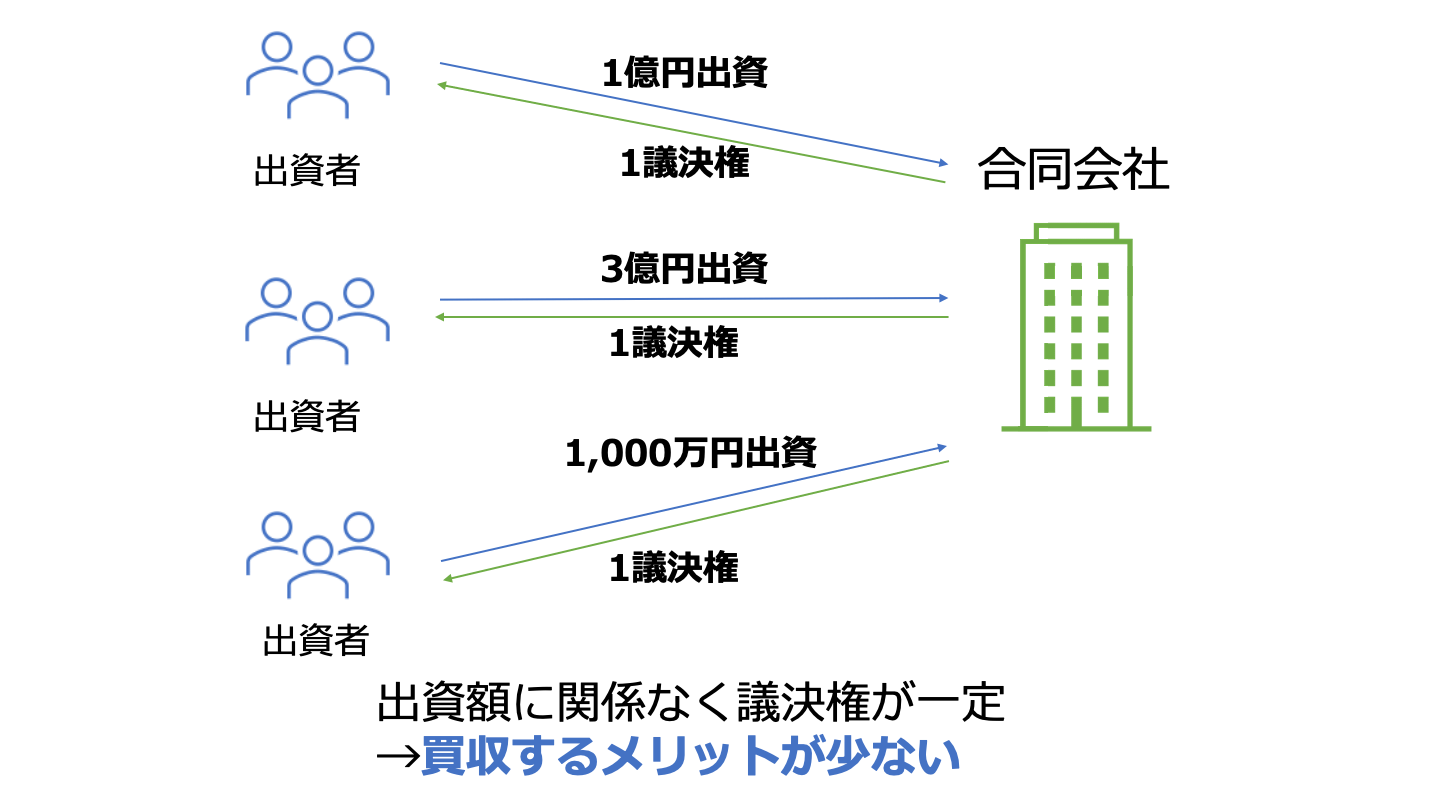

一方、原則として1人1議決権であるため買収しても十分な議決権を確保できない場合がある、株式会社よりも信用力が低く見られる、合同会社のままでは上場することができないといったデメリットがあります。

合同会社で1人1議決権を前提にすると、例えば、4人社員がいる場合、1人から持分譲渡を受けたとしても、全体の25%しか議決権を保持していないため、買い手が自由に意思決定を行うのが難しくなってしまいます。

出資額の大きさに関わらず、1人1議決権となるため、買い手が完全に経営権を取得したい場合には、全ての社員から持分譲渡を受ける必要があります。

合同会社では、定款で議決権の割合を自由に定めることもできますが、定款変更には総社員の同意が必要となる点に留意が必要です。

以上より、買い手にとって、維持費用が問題にならないのであれば、合同会社を買収するメリットが小さいと言えます。

また、合同会社は上場することができず、持分譲渡のハードルも高いことから、組織を拡大していくことに向かない組織形態です。

同じ売上、利益を計上している株式会社と合同会社があれば、株式会社の方が売却しやすいことになります。

合同会社から株式会社に組織変更することで、株式譲渡の手法を用いることが可能になります。

しかし、合同会社から株式会社に組織変更する際にも総社員の同意が必要[2]です。

また、組織変更計画書の作成や官報公告、債権者保護手続など、手続が多く時間もかかってしまいます。

組織変更と株式譲渡にかかる手続と時間を考えると、手続が多いなどを理由に実務上の難易度が高くなってしまいます。

現在、合同会社を経営しており、将来会社を売却する可能性があるのであれば早いうちに株式会社に組織変更してしまうのも一つの対策です。

持分の譲渡は全ての社員の同意がなければ実行できませんが、事業譲渡であったとしても社員の半数の同意を得なければ実行することができません。[3]

そのため、複数社員がいるような合同会社であれば、社内調整に時間がかかってしまうという点に留意しなければなりません。

[1] 会社法第585条1項

[2] 会社法第781条1項

[3] 会社法第590条2項

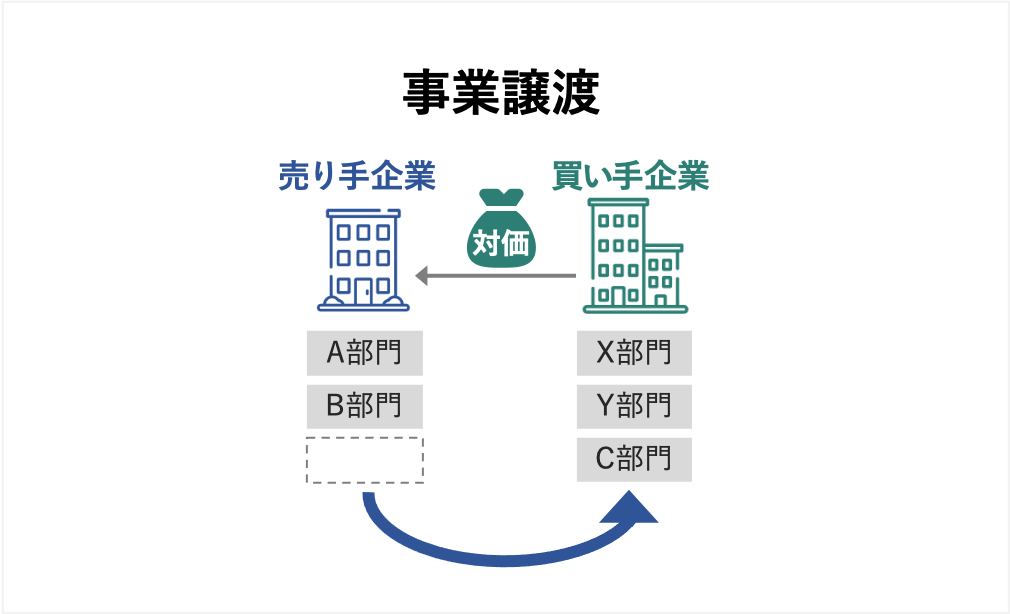

事業譲渡とは、合同会社の事業の一部または全部を買い手に譲渡する手法です。

譲渡したい事業だけを選択できるという点で、持分譲渡とは大きく異なっています。

事業譲渡の主な手続きは以下のとおりです。

事業譲渡契約書の内容は、株式会社が行う事業譲渡の場合と同一内容となり、譲渡対象資産・負債、譲渡金額、譲渡実行日、実行の前提条件、表明保証、補償などが記載されます。

異なる点は、機関決定であり、合同会社の場合は社員の過半数の同意、株式会社の場合は取締役会または株主総会で取引が承認されることになります。

また、持分譲渡や株式譲渡と異なり、個々の資産・負債の承継手続が必要な点はクロージングのスケジュールに大きな影響がある点は留意が必要です。

個別の資産や契約の承継手続きについては、それぞれの資産や契約によって異なっており、買い手のデューデリジェンスなどを通じて、承継方法を明確にしていきます。

税理士、公認会計士、弁護士などのサポートのもと、慎重にスキームを進めていくことが大切です。

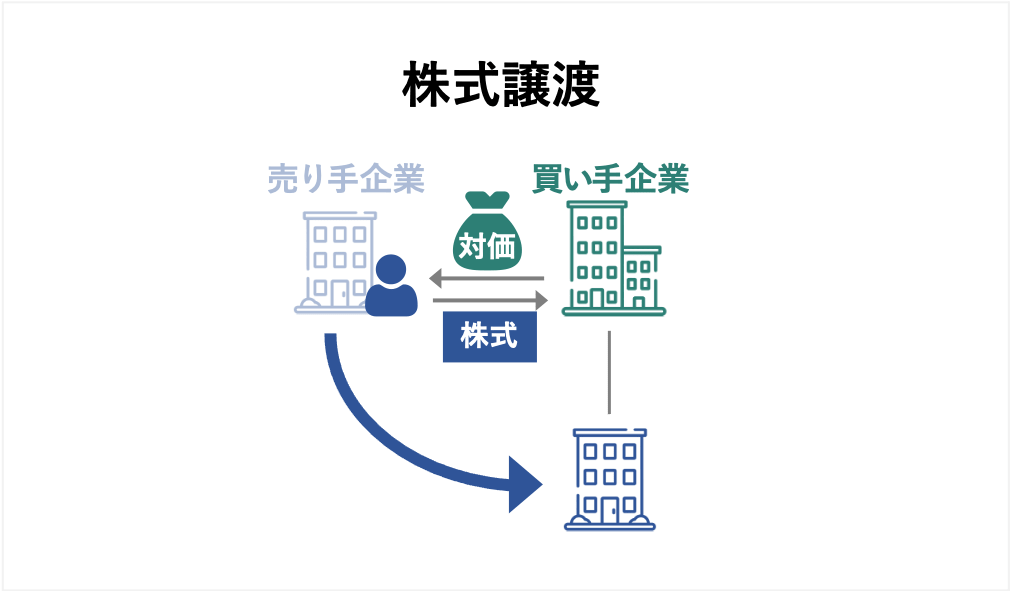

合同会社のままで、自身の持つ合同会社の持分を第三者に譲渡することができます。

持分は一部分でも全部でも譲渡することができるため、株式会社における株式譲渡と同様の効果を得ることができます。

買い手は合同会社の持分を得ることで、対象会社となった合同会社の経営権を握ることになります。

合同会社における持分譲渡の主な手続きは以下のとおりです。

持分譲渡契約書の内容は株式譲渡契約書の内容と類似しており、譲渡対象となる持分額、譲渡金額、譲渡実行日などが記載されます。

登記手続きは業務執行社員や代表社員が変更する際に、登記情報が変更となることから、登記手続きが必要となります。

合同会社から株式譲渡に組織変更を行い、その後に自身の保有する株式を買い手に譲渡することで、会社売却を行うことができます。

買い手が買収後に合同会社から株式会社への組織変更を予定しているのであれば、買い手にとってメリットのあるスキームと言えます。

組織変更手続きが完了してしまえば、あとは通常の株式譲渡を利用できるため、その後の手続きは分かりやすく簡単になります。

株式会社へ変更するための主な手続きは以下のとおりです。

組織変更は上記のとおり、多くの手続きが必要であり、債権者がいる場合には催告もしなければなりません。

公告も実施しなければならないことから、実務上、公告の空き枠を事前に確認しておかなければならず、スケジューリングがより重要になります。

また、組織変更計画は全社員の同意が必要であることから、持分譲渡や合併と同様に社内調整も重要な手続きの一つとなります。

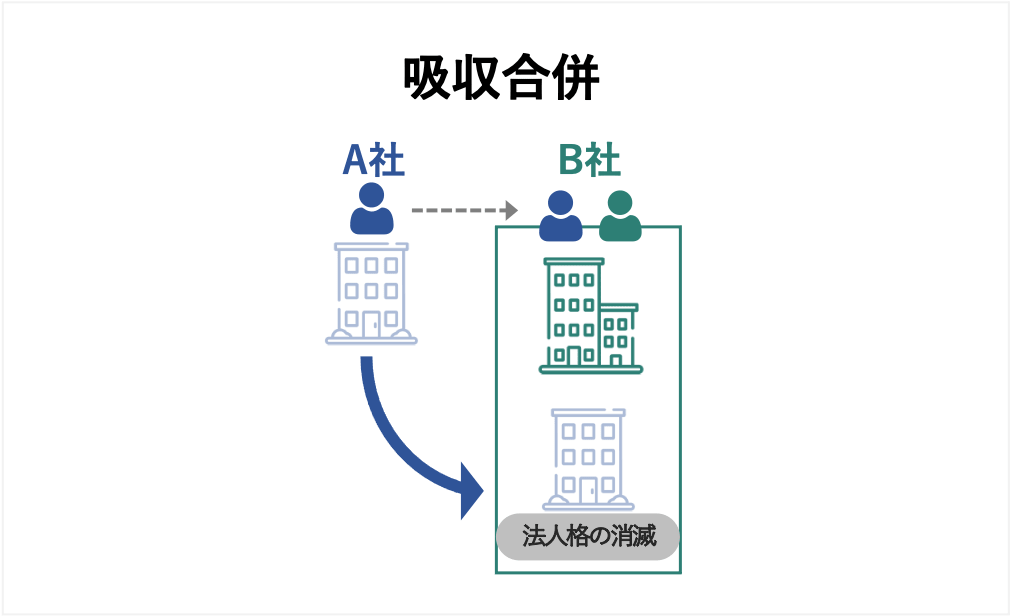

合同会社であっても吸収合併の手法を活用することができます。

消滅会社が合同会社、存続会社が合同会社のどちらのパターンでも吸収合併することができ、合弁会社と株式会社の合併も行うことができます。

M&Aで利用する場合、買い手が存続会社、売り手が消滅会社となり、吸収合併の対価として、買い手から売り手へ現金等の対価が支払われることになります。

吸収合併の主な手続きは以下のとおりです。

合併契約書の内容は、法定記載事項があり、法定記載事項を欠いた合併契約書は無効となる点に留意しなければなりません。

合併の法定記載事項は、存続会社及び消滅会社の商号・住所、効力発生日、金銭対価を支払う際の内容などが挙げられます。

また、合同会社の合併手続きは、合併契約書について全社員の同意が必要である点を除けば同じような手続きとなります。

合併などの組織再編行為は契約書の内容や手続きが会社法に厳格に定められており、手続きを欠いた状態の合併はいつ無効の訴えを起こされるか分からないといった法的に不安定な状態になってしまいます。

そのため、合併を行う場合には、弁護士などの法律の専門家の力を借りて、安全にプロジェクトを進めていくことが重要です。

[4] 会社法第743条

[5] 会社法第781条1項

[6] 会社法第776条2項・3項

[7] 会社法第779条

[8] 会社法第349条・第362条2項

[9] 会社法第793条1項・第802条1項

[10] 会社法第748条

[11] 会社法第789条2項・第799条2項

持分譲渡は自分以外の全ての社員の同意がなければ譲渡することはできませんが、事業譲渡であれば社員の過半数の同意で済みます。

全ての社員の同意を取るのが難しい場合には、持分譲渡ではなく、事業譲渡を選択することで、事業売却が可能になるケースがあります。

持分譲渡か事業譲渡のどちらのスキームを選択するべきかを考えるうえで、社員の同意が取れそうかどうかにも注意を払う必要があります。

買い手が合同会社の持分を得るということは、合同会社の出資者=社員になることであり、簿外負債を追うリスクもあります。

合同会社の買収が初めてであれば、会計処理や税務処理を事前に確認する手間も生じます。

そのため、買い手の立場から見ても、持分譲渡よりも事業譲渡の方が、難易度が低いと言えます。

持分譲渡の場合、合同会社が営んでいる事業の全てを一括して譲渡する形となります。

事業譲渡であれば売却したい事業だけを選んで売却することが可能です。

例えば、赤字の成長事業Aと黒字だが成長性の低い事業Bを営んでいる場合、B事業を事業譲渡しその資金を成長事業Aに振り向けることが可能になります。

反対に赤字事業であるA事業だけを売却し、財務基盤を強化することもできます。

事業譲渡は、事業を構成している資産、負債だけでなく、一人ひとりの従業員、一つひとつの個別契約を事業譲渡の対象にするなど、個別にカスタマイズできることが大きな特徴です。

買い手の立場から見ても、買収する事業が選択できるため、不必要な資産を引き継ぐこともなく、簿外負債を引き継がないといったメリットがあります。

対象会社の管理体制が弱いなど、簿外負債のリスクが高いと思われる場合には、積極的に事業譲渡のスキームを買い手から希望することもあります。

持分譲渡の場合、譲渡後に買い手に経営権が渡るため、現在働いている従業員の雇用が継続されるかは買い手の経営判断になります。

事業譲渡の場合、事業と一緒に従業員の雇用契約も買い手に引き継いでもらうことができます。

また、合同会社がA事業とB事業の2事業を営んでおり、B事業だけを事業譲渡する場合、B事業に従事している従業員だけを選んで、買い手に雇用契約を引き継いでもらうことができます。

事業譲渡によって、事業に従事している部署を切り出して売却することができれば、従業員にとっても、仕事の内容や環境は大きく変わらず、離職リスクも下げられます。

買い手にとって、事業譲渡後のビジネスがうまくいくかどうか、シナジーを創出できるかは、既存の従業員の力による部分が大きく、役職員の処遇については細心の注意を払う必要があります。

持分譲渡であれば、経営権そのものの譲渡となるため、個別資産を個々に移転させる手続は必要ありません。

事業譲渡の場合、個別に資産や権利義務を移転させていく必要があるため、手続が複雑になる、時間がかかるといったデメリットがあります。

移転させる資産・負債が多岐に渡る場合、事業譲渡を用いることが難しいケースもあります。

また、譲渡対象資産に不動産が含まれている場合など、承継手続きに登記が必要な場合もあります。

買い手は、デューデリジェンスによる調査を経て、個別資産・負債・契約の引継ぎ方法を検討し、その引継ぎ方法を事業譲渡契約書において明記しておく必要があります。

事業譲渡契約書の締結後、重要な資産が引き継げなければ、今後のビジネス展開に大きな支障をきたすリスクに注意が必要です。

重要な資産や契約の引継ぎは、事業譲渡契約書の中で実行の前提条件にするなど、弁護士と相談のうえ、リスクを低減できる対応が求められます。

合同会社の持分を第三者に全て譲渡した場合、資産・負債の全てをそのまま第三者が引き継ぐため、売り手であるオーナー経営者に負債は残りません。

一方、事業譲渡であれば、譲渡金額を受け取った後でも債務超過となってしまった場合には、売却後に負債が残ってしまう可能性があります。

事業譲渡後の税金にも注意を払い、事業譲渡を実施した際は、貸借対照表、損益計算書にどのような影響を与えるか事前によく検討しておく必要があります。

合同会社であっても株式会社と同様に会社売却することができます。

ただし、所有と経営の一致する合同会社、一致しない株式会社という大きな違いがあるため、株式会社における株式譲渡との違いには留意が必要です。

事業譲渡、持分譲渡、株式会社への組織変更後の譲渡、合併というスキームが利用することができ、売り手と買い手の希望に合った最適なスキームを選択するようにしましょう。

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。