M&A支援機関の登録制とは、仲介などの事業者が中小企業庁のデータベースに登録される制度です。登録された支援機関は、信用力の向上を期待できます。登録制の要件や支援機関の探し方をわかりやすく解説します。(公認会計士監修記事)

中小企業のM&Aを促進する中で、M&A支援機関に対する信頼度醸成の必要性が課題として挙げられています。

中小M&A支援機関の制度を創設することで、支援機関の信頼性を高め、M&Aの買い手、売り手ともに安心して中小M&A支援機関を利用してもらうことがこの制度の趣旨となります。

結果として、中小企業のM&Aを促進することが最終的な目的です。[1]

M&A支援機関とは、M&Aを支援する機関であり、具体的にはM&A仲介業者、FA、金融機関、商工団体、会計事務所や弁護士事務所などの士業等専門家、M&Aプラットフォーム、事業承継・引継ぎセンターなどが挙げられます。

このうち、登録制の対象となるのは、M&A仲介業者、FAを行う者に限ります。

ただし、業種は問わないため、FAを金融機関が行っているのであれば、その金融機関は中小M&A支援機関に係る登録制度の対象となります。[1]

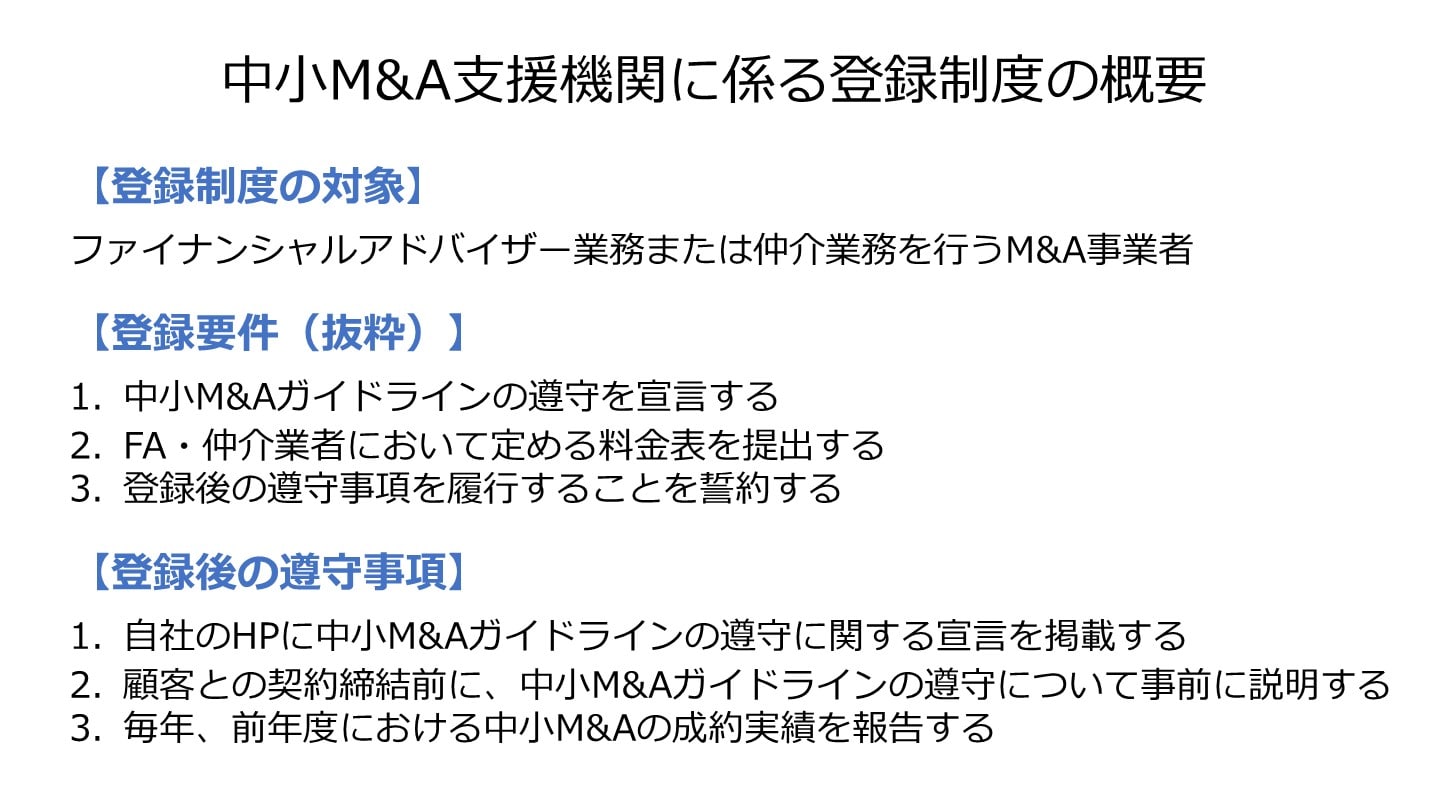

主な要件は以下のとおりです。[2]

令和2年3月31日に経済産業省の中の中小企業庁は、中小企業向けM&Aのためのガイドラインを発表[3]しました。

M&A支援機関として登録するためには、中小M&Aガイドラインの行動指針に沿って仲介業務・FA業務を行うことが求められます。

具体的に求められる事項が列挙された「遵守事項一覧」[4]について、遵守することを宣言しなければなりません。

M&A支援機関として登録するためには、社内規程等で定められた料金表を提出しなければなりません。

社内規程等で定められていない場合には、最近の契約時の料金や事前見積(算出方法、理由、考え方が分かる資料)の情報を提出することで代替することも可能です。

ただし、料金の計算根拠が不明な場合には、中小企業庁が代替資料として認めない場合もあります。

M&A支援機関として登録された後は、登録後の遵守事項を履行しなければなりません。

遵守されていないことが判明した場合や、適切な対応がとられず改善が見込まれない場合などには、M&A支援機関の登録取り消しや翌年度以降の登録の継続が認められないこともあります。

具体的な登録後の遵守事項は、次章で詳細を解説していきます。

M&A支援機関となるためには、秘密保持義務条項の内容に関わらず、顧客となる中小企業者等に対して、中小企業庁が設置する情報提供窓口に相談することの制約をしてはいけません。

M&A支援機関として登録されているM&A仲介業者やFA業者に苦情等がある場合には、自由に情報提供窓口に問い合わせることができます。

その他の要件としては下記が求められています。

[2] M&A 支援機関登録制度 公募要領(第2版)(中小企業庁)

[3] 中小M&Aガイドラインの案内(中小企業庁)

[4] 遵守事項一覧チェックリスト

M&A支援機関に登録した後は、自社のホームページに「遵守事項一覧」の各項目をチェックしたもの、またはそれと同等の内容のものを掲載しなければなりません。

ホームページを開設していない場合には、事業概要を説明する際の説明資料やパンフレット等に、中小M&Aガイドラインの遵守の宣言に関する資料を添付する必要があります。

顧客と仲介業務やFA業務に関する契約を締結する前に、中小M&Aガイドラインの遵守について事前に説明をしなければなりません。

口頭だけでなく、資料を用いて説明することが求められており、紙資料または電子資料のどちらの媒体でも認められています。

毎年度、前年度(前年4月1日から当年3月31日)における中小M&Aの成約実績を報告する必要があります。

具体的な実施報告内容は、成約した事業者名、経営者の年齢、譲渡価格、売り手の純資産・純利益、手数料の金額等が挙げられます。

事業承継・引継ぎ補助金の交付案件以外のものは、事業者名を匿名とすることもでき、経営者の年齢や譲渡価格等は任意報告事項となります。[2]

以下のようなケースに当てはまる場合には、中小企業庁またはM&A支援機関登録事務局は、FA・仲介業者の取り消すことができます。[2]

中小企業庁またはM&A支援機関登録事務局が登録を取り消した場合、その旨を公表し、「事業承継・引継ぎ補助金」において当該登録FA・仲介業者を利用していた中小企業等にも、同様の内容を情報共有します。

M&A支援機関に登録されたFA・仲介業者は中小企業庁から管理されており、また、悪質な業者であれば苦情等を受け付ける相談窓口が設置されたことで、依頼する企業側は今までよりも安心して依頼することができる点がメリットとして挙げられます。

さらに、M&A支援機関に登録されたFA・仲介業者からの支援を受けた場合、費用の一部が「事業承継・引継ぎ補助金」の補助対象となります。

M&Aを考えており、FA・仲介業者をどう選定して良いか悩んでいる場合には、M&A支援機関に登録された業者から選んでみるのがお勧めです。

M&A支援機関に登録されていることは登録機関データベース[5]として中小企業庁のホームページに公開されているため、マーケティングにもなり、依頼する企業側にも安心感が生まれます。

支援機関側は、この制度を利用することで顧客からの信用力を高めることができ、今後の事業展開に活用できる点がメリットとなります。

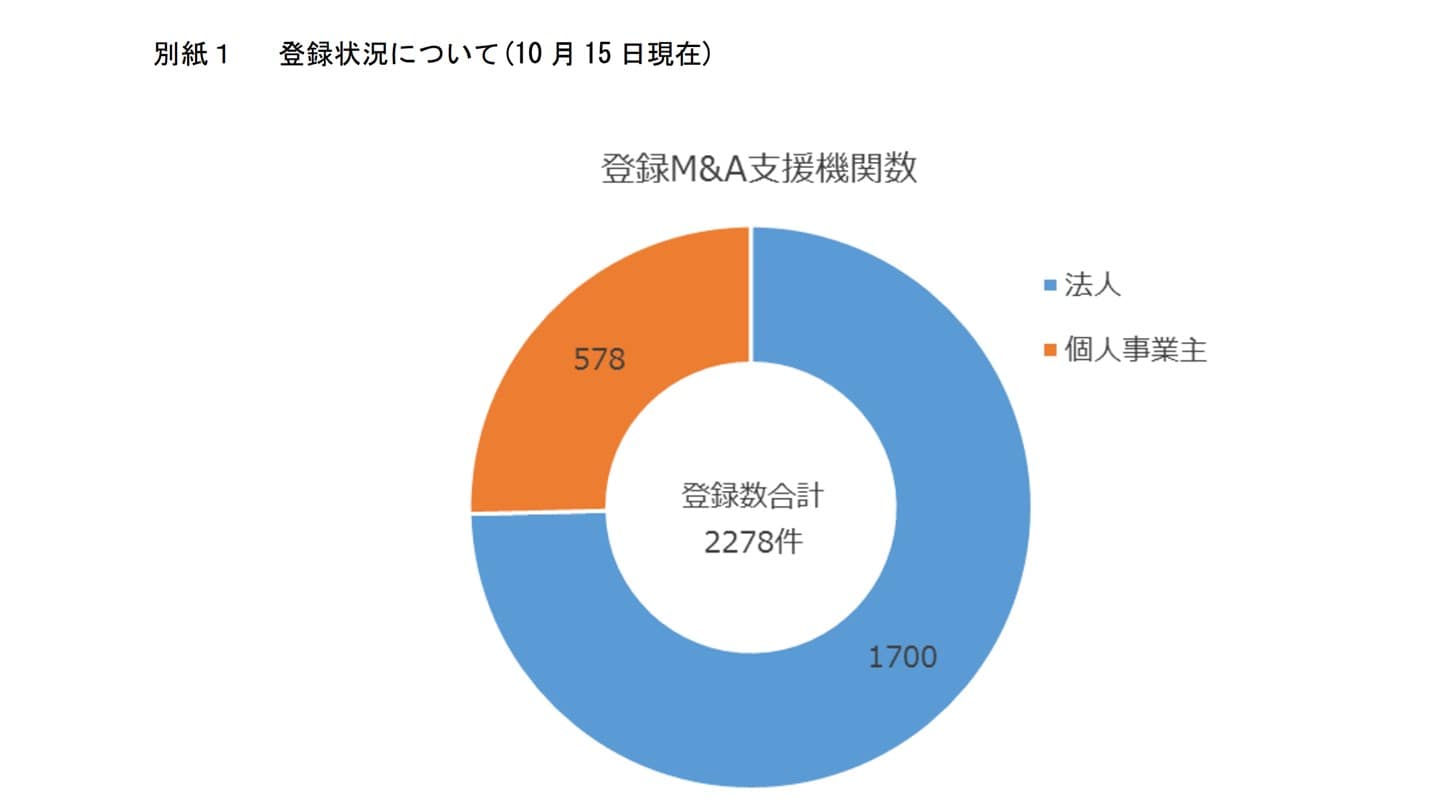

M&A支援機関の登録件数は、法人1,700件[6]、個人578件[6]の合計2,278件[6]でした。

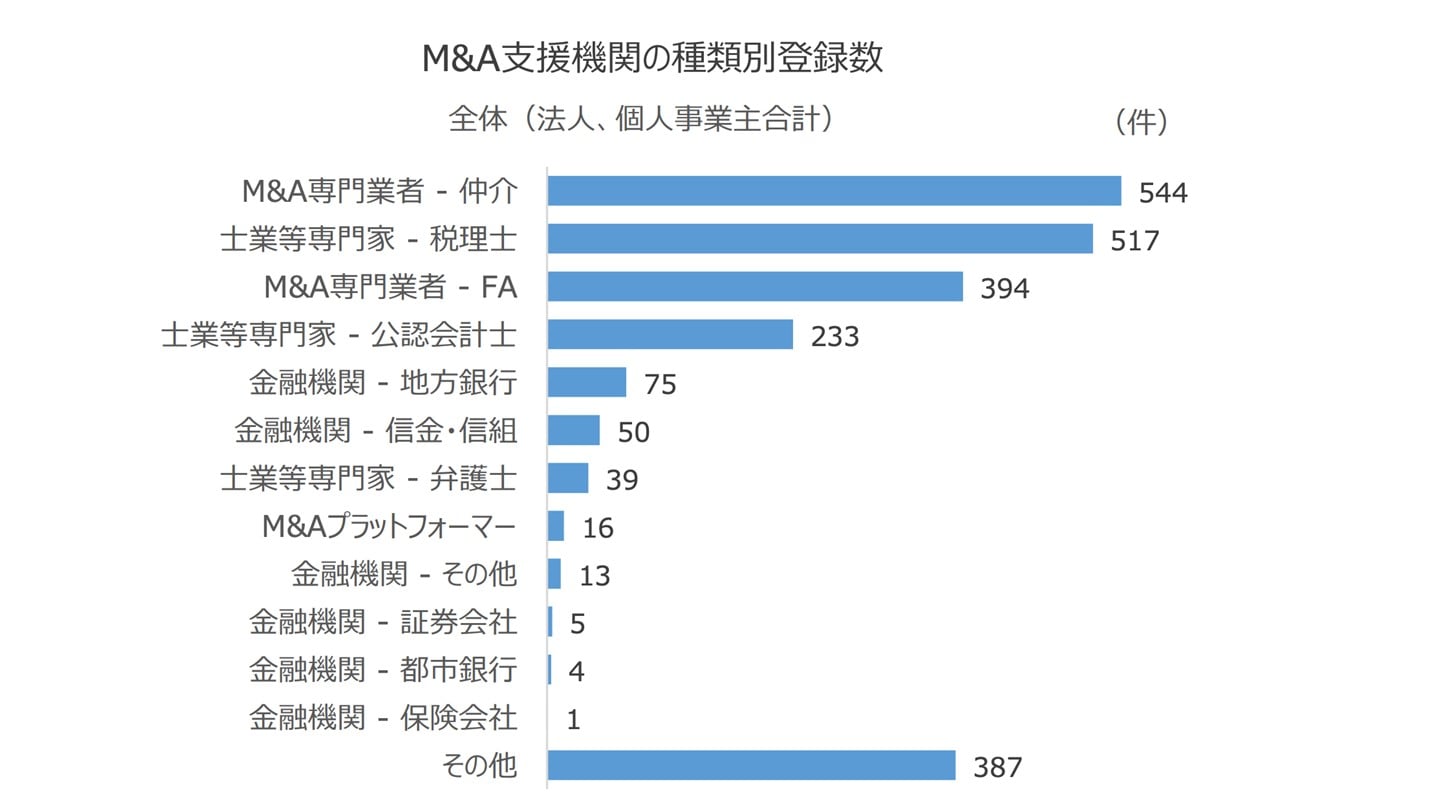

種類別の内訳は、M&A仲介業者544件[6]、FA事業者394件[6]、税理士517件[4]、公認会計士233件[6]、地方銀行75件[4]、信用金庫・信用組合50件[6]と公表されています。

M&A支援機関は、中小企業庁が管理しているデータベース[5]から簡単に探すことができます。

特定の事業者名で検索をかけて、M&A支援機関であるかどうかを見極めることができます。

また、M&A支援機関の種類、M&A支援業務開始時期、都道府県別、従業員数別に条件を設定して検索することもでき、自分に合ったM&A支援機関を見つけることができます。

M&A支援機関に登録されているM&A仲介業者やFAを利用し、不適切な対応をされたなどの事例があった場合には、中小企業庁が用意している情報提供受付窓口[7]に情報提供することができます。

情報提供者が特定されないよう中小企業庁が留意しているため、安心してEメールもしくは電話にて情報提供することができます。

他方で、情報提供受付窓口へ対応の要望や質問を行ったとしても、中小企業庁から回答がなされない点は注意が必要です。

[5] 登録機関データベース(中小企業庁)

[6] M&A支援機関登録制度の最終公表(中小企業庁)

[7] 情報提供受付窓口(中小企業庁)

M&A仲介業者やFA業者はM&A支援機関として登録できる制度が始まり、自身の信頼性をアピールできるようになりました。

M&Aを考えている利用者も公的に登録されたM&A支援機関の中から、自分にあった事業者を選択することができます。

今後、政府による後押しもあり、ますます中小企業のM&Aが活発化することが期待されます。