M&Aの競業避止義務とは、特定の者による事業活動等に対して競争行為を行わない義務です。実態に応じて、期間や範囲を細かく指定することが重要です。競業避止義務の期間や注意点をわかりやすく解説します。(公認会計士監修記事)

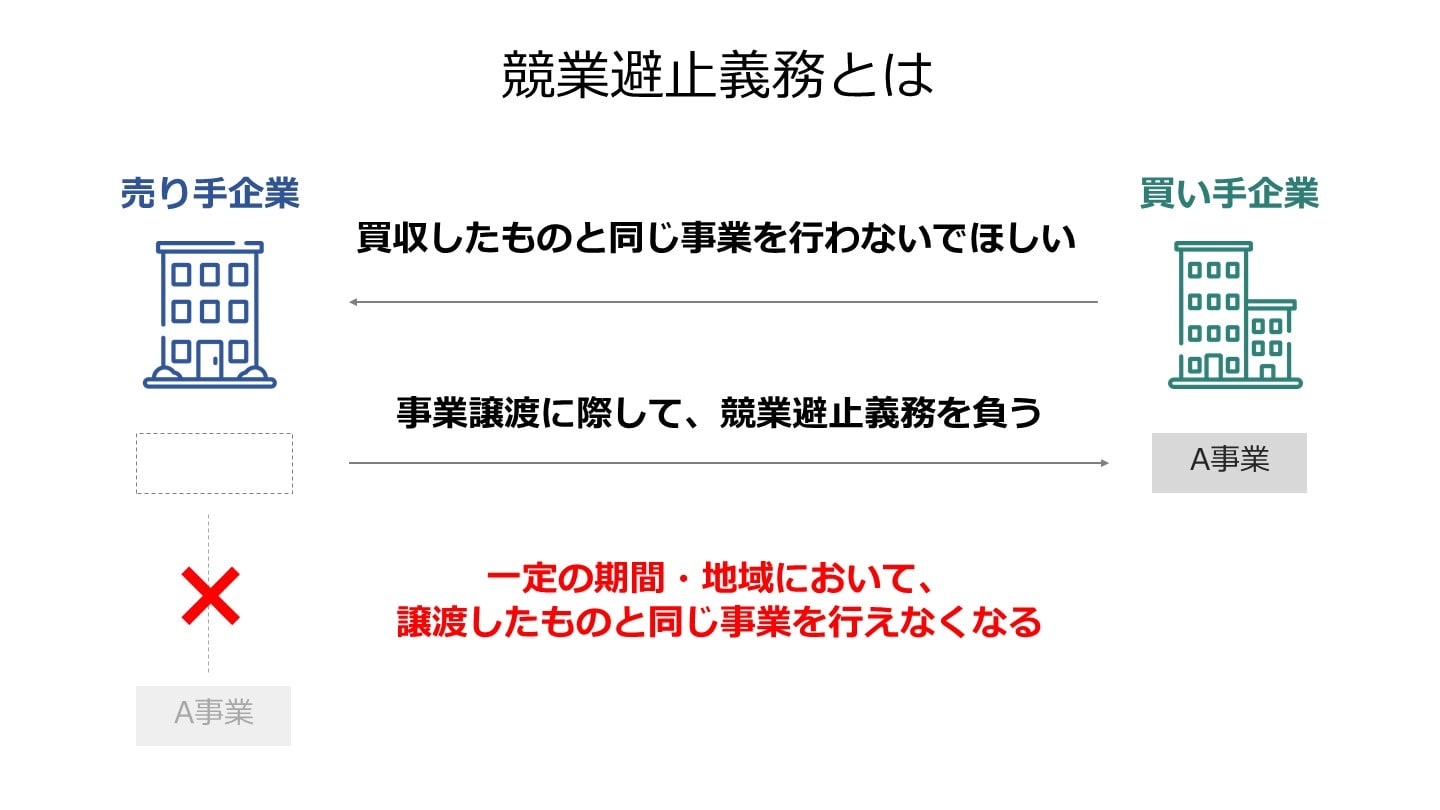

競業避止義務とは、法令や契約により、ある者が特定の者が行う営業・事業活動に対して競争行為を行わないという義務のことです。

事業譲渡の場合、会社法上、競業避止義務を負うことが明記されており、他のスキームにおいても、M&Aの実効性を高める目的から、M&Aにおいて競業避止義務が定められることが一般的です。

競業避止義務に反する具体的なケースは、買収後に買い手のビジネスに競合するようなビジネスを売り手が行う場合です。

例えば、買い手が飲食店を買収した時のことを考えてみましょう。

買収後、すぐに売り手が同じタイプの飲食店を、売却したばかりの飲食店の近くに開業した場合、買い手のビジネスと競合します。

結果として、買い手の買収後の売上が減少するため、競業避止義務がなければ、買収の価値が大きく棄損してしまうリスクがあります。

株式会社の取締役は、会社と同じ種類の事業を自ら行う場合には、株主総会の承認[1]を受ける必要があります。

M&Aにおける競業避止義務と比べると、競業行為ができないわけではなく、株主総会の承認を受ければ実施できる点に大きな違いがあります。

[1]会社法356条

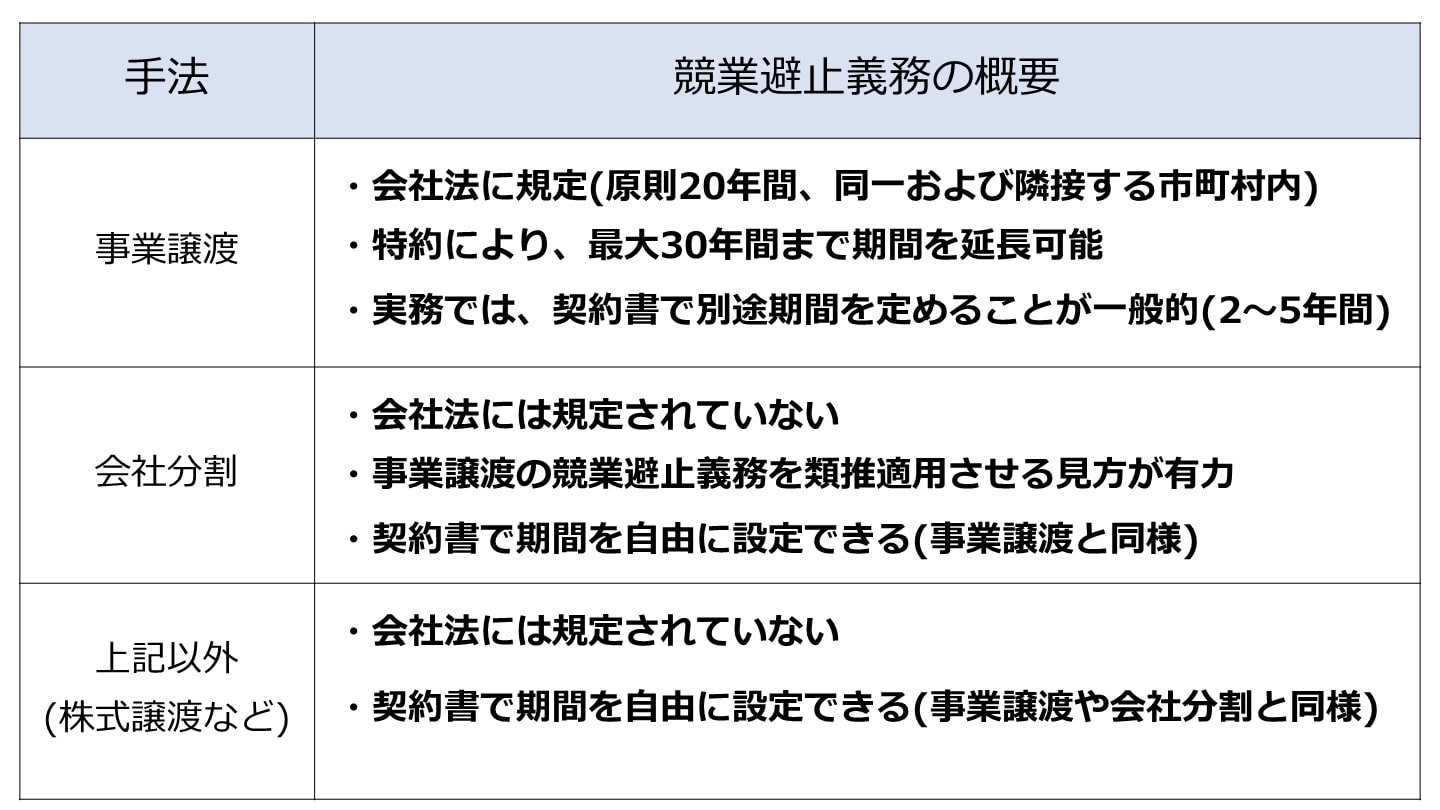

事業譲渡の場合、譲渡会社が競業避止義務を負うことが会社法において明記されています。

会社法上、事業譲渡後、売り手は同一の市町村内と隣接する市町村内[2]で同一の事業を行うことはできません。

期間は20年間[2]です。

事業譲渡の売り手が同一の事業を行わない旨の特約を行った場合、期間を20年から30年[2]に延長することができます。

なお、売り手は競業避止義務を負う負わないに関わらず、不正競争の目的で同一の事業を行うことはできません。

事業譲渡以外は、会社法上の競業避止義務は明記されていませんが、同様の効力を発生させることが可能です。

会社分割は、事業譲渡と同じように会社の事業の一部を他の会社に承継させるための組織再編行為です。

そのため、会社分割を実施した際も事業譲渡と同じく競業の問題が発生する可能性があります。

会社法上は、会社分割時の競業避止義務は条文で明記されてはいません。

他方で、事業譲渡と同じような効力を発生させる行為である以上、会社分割も事業譲渡の競業避止義務(会社法21条)を類推適用させる見方が有力です。

事業譲渡や会社分割以外でも、M&Aの最終契約書の条文の中に、競業避止義務を定めておくことが可能です。

株式譲渡、現物出資、ジョイントベンチャー契約など、様々なスキームで競業避止義務を相手方に対して負わせることができます。

[2]会社法21条

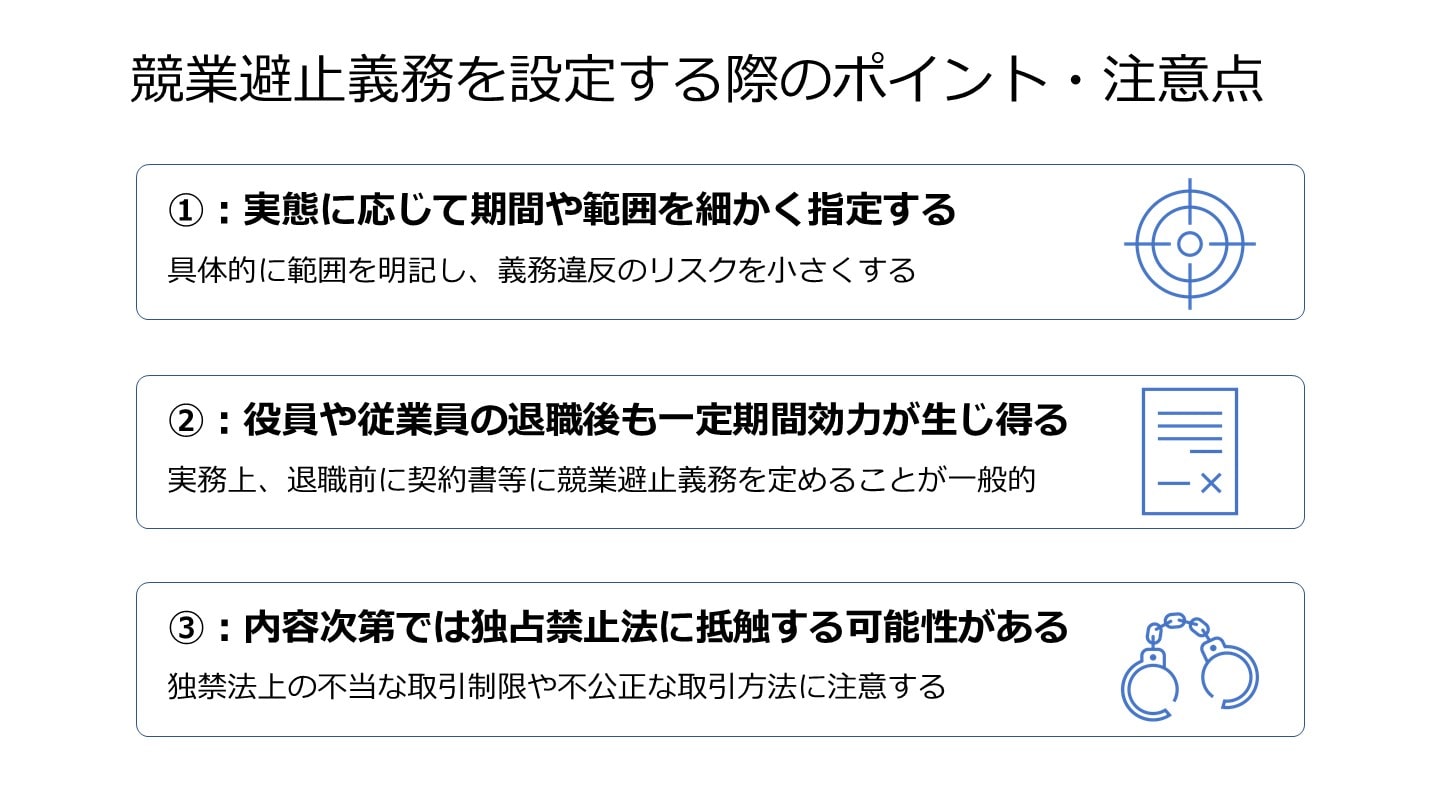

競業避止義務の期間や範囲は、交渉の中でよく話し合い、実態に応じて細かく指定しておくことが重要です。

売り手にとってみれば、競業避止義務は、期間は短く、事業範囲は狭くしておきたいところです。

義務違反として損害賠償請求されるリスクはなるべく小さくしておきたいためです。

事業範囲が広く設定されている場合には、どのような事業であれば競業避止義務に該当しないのか判断が難しくなるため、なるべく具体的に明記しておくことが望ましいと言えます。

例えば、ある企業が複数事業のEC事業を営んでおり、一つのEC事業を事業譲渡した場合、EC事業全体を競業避止義務とするのは範囲が広すぎてしまい、売り手は受け入れられないでしょう。

売却したEC事業の商材が食品系のECサイトであれば、食品系のEC事業を競業避止義務の範囲とすることが考えられます。

役員・従業員は憲法で職業選択の自由が認められており、原則として会社法上の競業避止義務を負うことはありません。

実務上、退職前に役員・従業員との契約書や誓約書に競業避止義務を定めることが一般的です。

M&A後、会社だけでなく、退職した役員・従業員にも競業避止義務の効力が生じ得る点に留意が必要です。

M&Aの当事者が市場において一定の規模を有している場合で、競業避止の対象地域、対象期間、商品範囲が広範囲に渡っているケースなど、独占禁止法に抵触する可能性があります。

独禁法上の不当な取引制限[3]や不公正な取引方法[4]に該当しないよう注意が必要です。

[3] 独禁法3条

[4] 独禁法2条9項

洗剤販売事業の事業譲渡から6年後、売り手が同類の商品名を付した事業を販売したことが問題となった事件[5]です。

東京地方裁判所にて判決が出ています。

地方裁判所にて、売り手に対して、同類の商品名の使用・販売、損害賠償の支払い[5]が命じられました。

事業譲渡から6年が経過しているものの、同種の商品名を付していること等から不正競争の目的(会社法21条3項)が認められた点が判決に至ったポイントとなりました。

EC事業の事業譲渡後、売り手が新たな競合サイトを立ち上げたとし、買い手が競業避止義務違反を訴えました。

[6]地方裁判所の判決内容を売り手が不服とし、高等裁判所まで上告されている事件[7]です。

地方裁判所にて、売り手に対して、競業する事業の停止、損害賠償金の支払い[6]が命じられました。

高等裁判所においても売り手の上告を棄却し判決が確定[7]しています。

売り手が不正の競争の目的(会社法21条3項)をもって新たな競合サイトを立ち上げたことが認められた点が、判決に至ったポイントとなりました。

[5] 洗剤販売事業の譲渡に関する事例 裁判結果(地方裁判所)

[6] Webサイトの譲渡に関する事例 裁判結果(地方裁判所)

[7] Webサイトの譲渡に関する事例 裁判結果(高等裁判所)

会社法やM&Aの契約書において競業避止義務が定められている場合、売り手は売却後の事業と同種の事業を一定期間行うことはできません。

買い手にとっても、買収後の事業価値を維持するために重要な契約内容の一つです。

将来、争いにならないよう競業避止義務の期間や範囲を明確にしておくことが重要です。