タクシー会社の売却・M&A動向と売却相場、メリットを徹底解説

- 記事監修: 相良 義勝 (京都大学文学部卒 / 専業ライター)

タクシー業界では、大手と小規模事業者の二極化に伴いM&Aが活発化しており、会社売却という選択肢が重みを増しています。タクシー会社のM&A動向・事例と、会社売却のメリット・相場を徹底解説します。

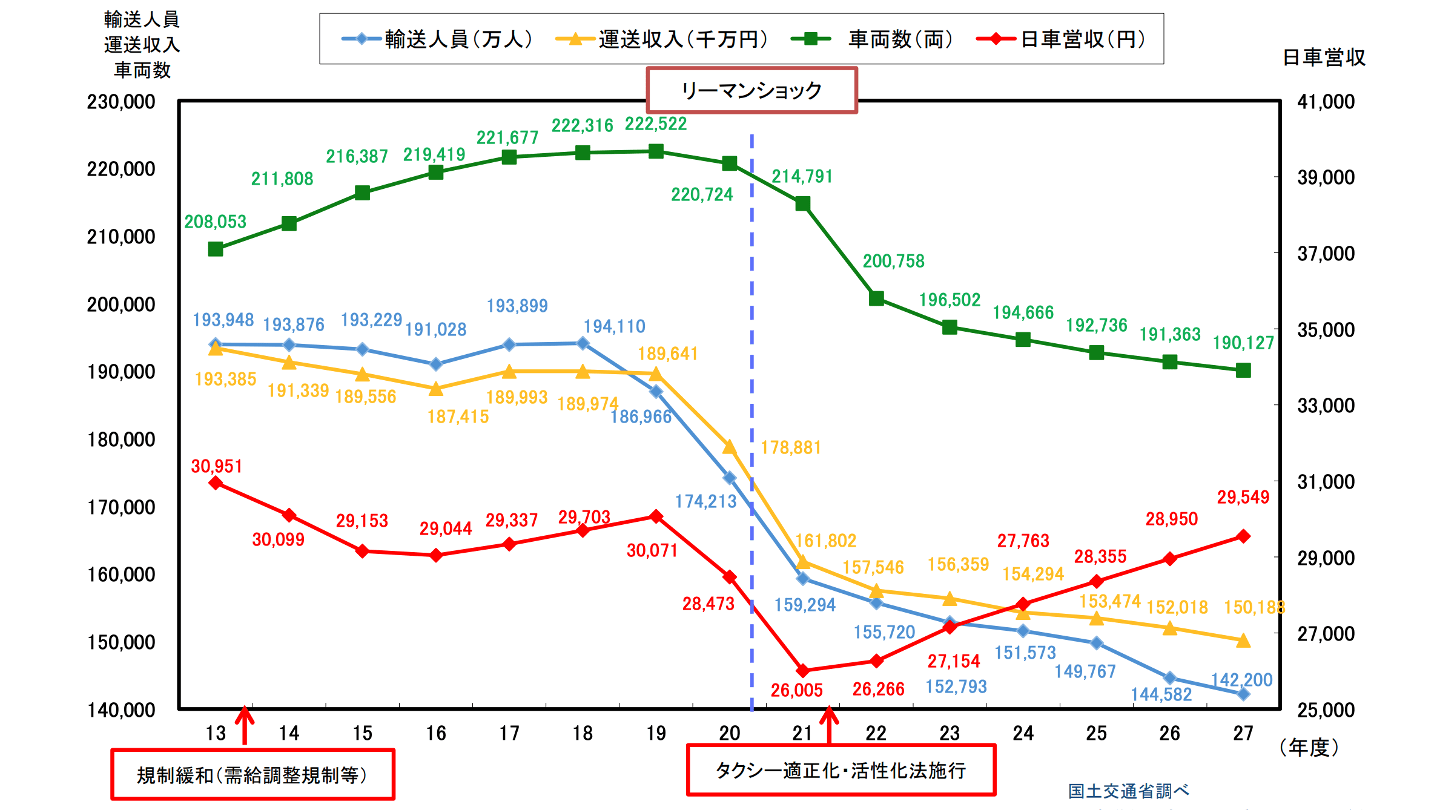

タクシー業の運送収入はリーマンショックの影響で2008年から2009年にかけて大きく下落し、それ以降も減少傾向が続いています(図1)。

図1:法人タクシーの現状

出典:タクシー事業の現状について(国土交通省)

従来、タクシー事業は免許制で、需給調整規制のもとで新規参入が制限されていましたが、2002年の規制緩和により一定の要件を満たせば営業が可能となる許可制に移行しました。

その結果、増車や新規参入が進んで車両数は年々増加しました。

ところが、運送収入は横ばいで推移し、規制緩和は労働環境悪化(乗務員の疲弊)を招く結果となりました。

さらに、リーマンショックによる需要減で需給バランスが大幅な供給過剰に傾いたため、一転して規制強化(供給過剰の特定地域での増車・新規参入規制)へと舵が切られることになりました。[1]

それにより車両数が減少して需給バランスはある程度改善し、日車営収(1台・1日あたりの収益)も回復しました。

しかし、タクシー需要が一貫して減少するなかで競争は激化し、タクシー会社は厳しい経営環境にさらされています。

大手企業と業界の多数を占める小規模事業者の間で業績の二極化が進行しているとも指摘されます。

さらに、コロナ禍はタクシー業界に大きな打撃を与え、状況を一層厳しいものとしました。[2]

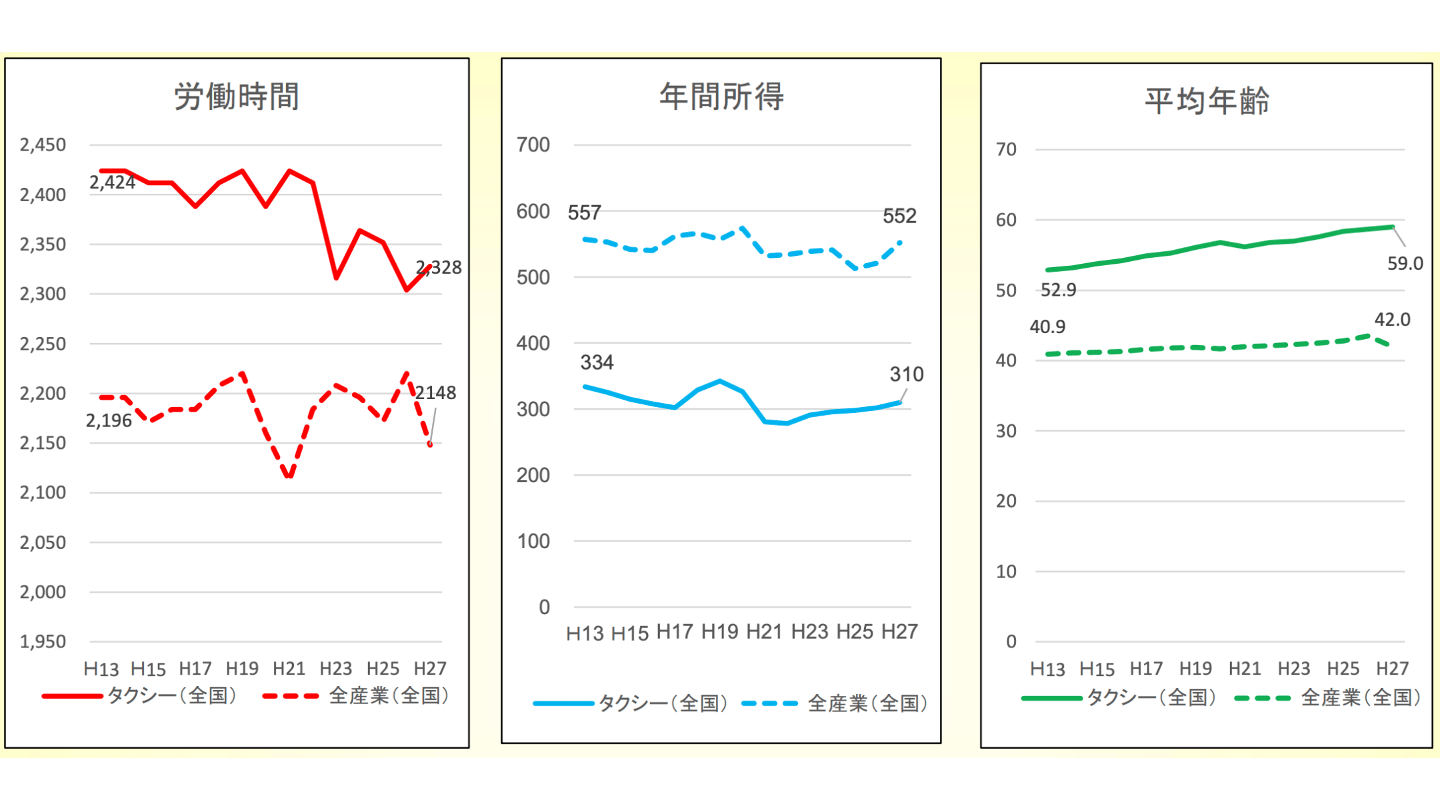

タクシー乗務という仕事は一般的に長時間労働である上に、平均所得は低めです。

そのため、若年入職者が減少し、乗務員の高齢化が進んでいます(図2)。

図2:タクシー乗務と全業種の比較

出典:タクシー事業の現状について(国土交通省)

若年入職者の減少はタクシー需要の減少を上回る勢いで進んでおり、採用力のある大手タクシーグループなどを除けば、保有車両数に見合った乗務員を確保することが困難な状況となっています。

こうした状況のなか、タクシー需要の喚起や車両・人員の稼働効率向上がタクシー業にとって緊急の経営課題となっており、その解決の鍵を握るのがDX(デジタル技術導入による業務変革)です。

現在普及が進んでいるのは、スマートフォン・アプリなどによる配車予約です。

配車予約に加え、ネット決済や運賃予測、クーポン配布などのサービスもアプリ上で提供されています。

2019年10月には事前確定運賃が解禁されました。

事前確定運賃とは、配車アプリ上で乗降車位置を選択した段階で運賃が確定するという運賃システムです。

運賃を知った上でタクシーを呼ぶことができることから、利用者の不安解消・利便性向上につながり、需要喚起の効果が期待できます。

2020年11月には一括定額運賃(定期券・回数券)と変動迎車料金(需要増減に応じて変動する迎車料金)も始まり、料金設定がさらに柔軟になりました。

さらに、近年中に相乗りタクシー(目的地が近い旅客同士を配車アプリ上でマッチングして同乗させ、乗車距離に応じて料金を請求するサービス)が解禁される予定です。[4]

こうしたサービスを導入するためにはタクシー会社の配車業務などをデジタル化する必要があり、乗務員にも相応のITリテラシーが求められます。

導入のハードルがあり、事業規模が小さいと導入の費用対効果が十分に現れるまでに時間がかかることから、DXへの対応力の差も大手と小規模事業を二極化する要因となっています。

欧米では一般の人同士で自家用車を相乗りする「ライドシェア」が普及しており、日本でも近い将来に本格的に導入されそうな情勢となっています。[5]

従来、ライドシェアは相乗りした人が無料で同乗するかガソリン代・高速道路料金などの実費のみを負担する形をとっていました。これ自体は日本の現行法でも可能です。

ところが近年、自家用車ドライバーと相乗りの同乗者をマッチングする仲介サービスが急速に拡大しており、こちらの場合は実費以上の費用を同乗者が支払い、ドライバーは仲介業者の管理のもとで相乗りサービスを提供します。

これはタクシーサービスと類似しており、日本ではいわゆる白タク行為(白色ナンバーで行う無許可タクシー営業)に該当し、現在のところは禁止されています。

しかし、交通渋滞緩和、交通弱者救済、人材・エネルギーの有効活用、大気汚染緩和などの観点から、ライドシェア導入は世界的な潮流となっており、日本でも解禁へ向けた議論がなされている状況です。

ライドシェアが解禁となれば、タクシー業界にとっては大きな打撃となることが予想されます。

さらに、次世代の交通サービスの形としてMaaS(Mobility as a Service)の実現が構想されています。

MaaSとは、現在のようにタクシーや鉄道などの各交通サービスを別個に利用するのではなく、1つのプラットフォーム(アプリ)上であらゆる移動手段のなかから最適な組み合わせを検索し、予約・決済まで一括して完了できるというものです(図3)。

図3:MaaSのモデル

出典:MaaS推進に関する取組について(国土交通省)

中長期的には、MaaSへの積極的な参入(個別サービス提供事業者として取り残されるのではなく、MaaSの一翼を担えるような存在となること)がタクシー会社に求められることになると思われます。

[1] 交通関係政策の動きについて(国土交通省)

[2] 新型コロナウィルス感染症の影響による営業収入及び輸送人員の対平成31年・令和元年同月比(全国ハイヤー・タクシー連合会)

[3] タクシーの事前確定運賃サービスがスタートします(国土交通省)

[4] タクシーの一括定額運賃・変動迎車料金の導入(国土交通省)

[5] 国土交通政策研究所報第 65 号 2017 年夏季「ライドシェアとは何か?」(国土交通省)

需要低下、若年入職者減少、供給過剰地域での増車・参入規制などのため、タクシー業界への新規参入やタクシー会社1社単独での事業拡大は難しい状況にあります。

そうしたなか、大手タクシーグループが小~中規模の同業者を買収し、営業地域拡大や所有車両数増大を図る動きが活発化しています。

また、地域の主要タクシー会社が後継者不在の小規模事業者を買収したり、生き残りを賭けて競合グループと経営統合を図ったり事例も見られます。

タクシー事業の関連業種に目を向けると、配車アプリ開発会社など、タクシー業界のDXを推進するベンチャー企業を対象とするM&A(資本業務提携や出資)が盛んに行われています。

タクシー会社のなかにもそうした企業と資本業務提携を行っているところがあります。

こうした動きは今後ますます活発化するものと見られます。

一般的に、1社単独では解決しがたい課題を比較的短期間で乗り越えるための道を切り開くことができるのが、M&Aの利点です。

売り手側としても、M&Aを「身売り」のように否定的に捉えるのではなく、経営戦略として積極的に検討することで、より多くのメリットを引き出すことができるようになります。

業績が思わしくない企業でも、いよいよ倒産が回避できなくなってから(それこそ「身売り」が必要になってから)会社売却を考えるのではなく、中長期的な視点で早期から売却戦略を検討することで、より望ましい結果を引き出すことができます。

タクシー業界は上述の通り今後も厳しい状況が続くと予想されるため、会社売却の戦略的メリットは増すことはあっても減じることはないと考えられます。

具体的には、タクシー会社の売却には以下のようなメリットが考えられます。

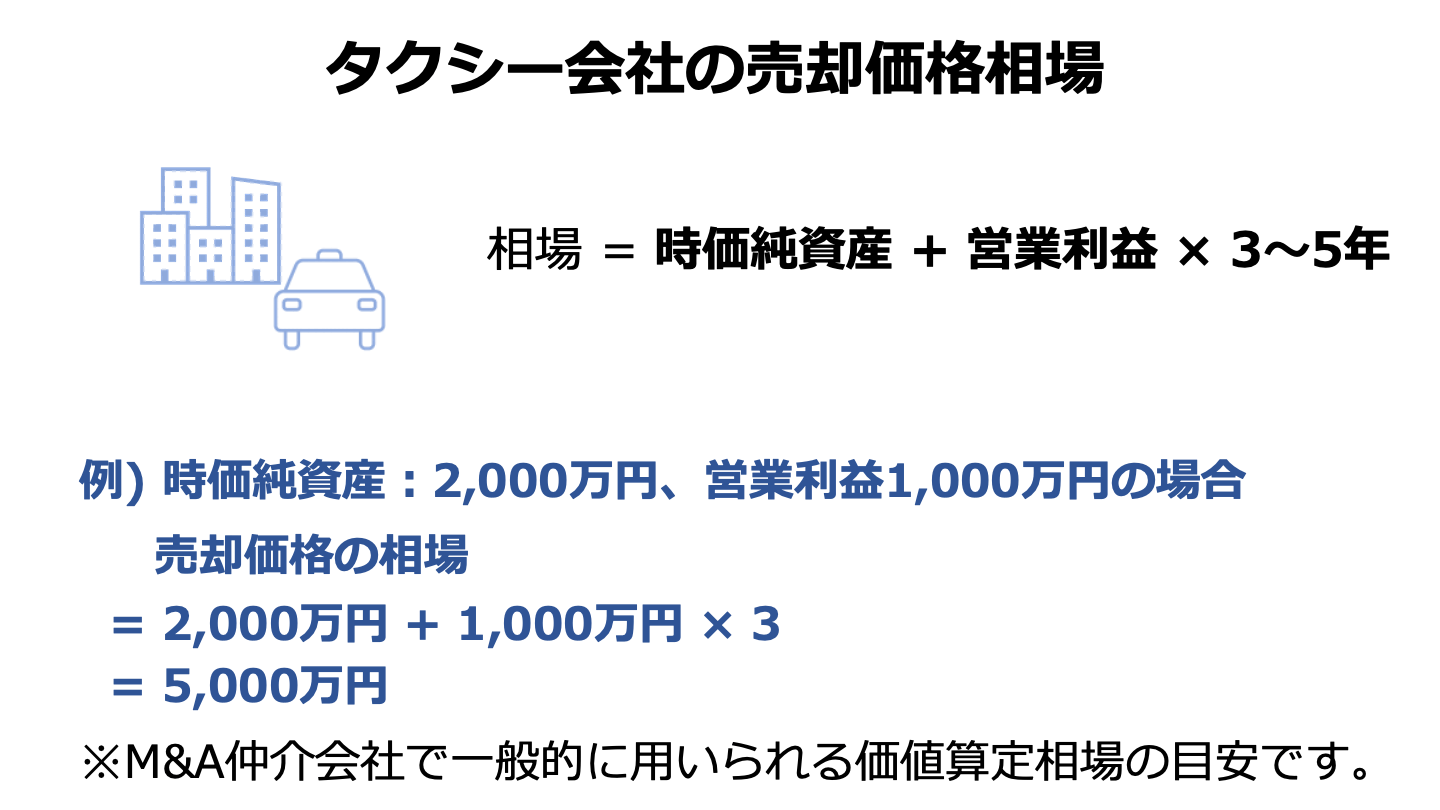

会社売却価格は、売り手企業の規模や業績、財務体質、抱えているリスクの有無・大小、ブランド力、営業地域、市況、競合の状況などにより変わり、買い手企業との相性(経営統合によりどれだけのシナジーが生み出せると期待できるか)によっても左右されます。

したがって、タクシー会社の売却に限っても、売却相場を具体的な価格として挙げるのは困難です。

一般的に、M&Aにおいては企業価値(株主の立場から会社を投資対象として見たときの価値)の評価を基準として、交渉により売却価格が決定されます。

自社の企業価値を見積もってみれば、売却金額をある程度予想することが可能です。

企業価値評価には様々な手法があり、複雑な手続きを要するものもありますが、「年倍法」という手法を用いると簡便に価値を見積もることができます。

年倍法では、「企業価値=時価純資産+営業利益(直近数期の平均値)×3~5程度」とします(営業利益ではなく経常利益などを用いることもあります)。

「時価純資産」はこれまでの事業活動の結果が表れる部分です。

これだけでは会社の将来性への評価が抜け落ちてしまうため、「直近の営業利益×3~5程度」を加えます。

本来、将来性については詳細な事業計画・利益予測・リスク計算をもとに考えるべきですが、年倍法では現状の利益をもとにして大ざっぱに将来性を見積もっています。

今後も安定した利益・成長が見込めるのであれば倍率を大きく(例えば「5」に)し、さほどでもなければ小さく(例えば「3」に)します。

2020年~2021年に行われたタクシー会社同士のM&Aを紹介します。

イースタンエアポートは空港送迎を中心に、95台体制によるハイヤー・タクシー事業を展開している企業です。[6]

ハロー・トーキョーは東京・成田を拠点に、タクシー116台・ハイヤー16台体制で事業を展開してきた企業です。[6]

ナショナルタクシーは1951年創業の老舗タクシー会社で、大阪府内でタクシー181台によるサービスを展開しています。[7]

日本交通は首都圏を中心にタクシー・ハイヤー・運行管理請負事業を展開する大手タクシー会社です。[6]

日本交通によるイースタンエアポートモータースとハロー・トーキョーの買収は、事業規模の拡大とサービスの付加価値向上を目的としています。[6]

ナショナルタクシーの買収は、大阪府内での事業規模拡大を主な目的としています。

これらの買収により、日本交通グループ全体の運行車両台数は8,601台(うち大阪府内744台)となりました。[7]

2021年2月、ハロー・トーキョーは日本交通に営業権を譲渡しました。

同年3月、イースタンエアポートモータースは全株式を日本交通に譲渡し、同社の完全子会社となりました。[6]

同年9月、ナショナルタクシーは全株式を日本交通に譲渡し、同社の完全子会社化となりました。[7]

互助交通は東京都墨田区・江東区に拠点を置き、タクシー80台体制で地域に密着したサービスを展開してきた企業です。[8]

ワイエム交通は大手タクシー会社日本交通の子会社で、東京でタクシー事業を展開しています。[8]

このM&Aにより日本交通グループが都内で運用するタクシー車両は4,974台(都内法人タクシーの2割)となり、よりスムーズなタクシー手配が可能になると期待されています。[8]

2021年5月、互助交通はワイエム交通にタクシー事業を譲渡しました。[8]

東野タクシーは宇都宮市に本社を置き栃木県内でタクシー事業を展開している企業です。[9]

西日本通商ネクストは福岡県久留米市に拠点を置き、グループ内のタクシー会社4社の経営管理や、経営実務コンサルティング、不動産賃貸・開発、携帯電話販売代理店、プロモーションなどの事業を展開している企業です。[9][10]

東野タクシーは従業員規模30人弱の会社で、平均年齢が約65歳と、従業員の高齢化・人材不足の問題を抱えていました。

一方、西日本通商ネクストは新卒採用・中途採用の積極化や多角経営でのキャリアパス拡大など、若手人材を確保する施策を進める一方で、M&Aによるタクシー事業の全国展開を模索していました。

東野タクシーはこうした西日本通商ネクストの積極的な取り組みを評価し、傘下入りを決定しました。[11]

2021年4月、東野タクシーは西日本通商ネクストに全株式を譲渡し、同社の完全子会社となりました。[12]

共栄タクシーは福井市でタクシー事業を展開してきた企業です。[13]

三福タクシーは福井県小浜市を拠点にタクシー・路線バス・貸し切りバスなどの事業を展開している企業です。[14]

共栄タクシーはコロナ禍で経営難となり、後継者もいないことから、第三者への事業承継を検討していました。

一方、三福タクシーは観光分野に力を入れており、北陸新幹線敦賀駅延伸というチャンスを前に、新幹線停車駅を含む営業区内への進出を模索しているところでした。

両社の意向がうまく噛み合ったことから、今回のM&Aが実現しました。[13]

2021年3月、共栄タクシーは三福タクシーにタクシー事業を譲渡しました。[13]

肥後交通グループは熊本市・天草市・阿蘇市・人吉市・球磨郡で事業を展開するタクシー会社7社よりなる企業グループで、ミハナグループは熊本市・菊池市で事業を展開するタクシー会社3社よりなる企業グループです。[14]

運送収入減や人材高齢化など、厳しい状況が続くと予想されるタクシー業界において、中長期的に生き残りを図ることを目的として、県内一円にわたるタクシー会社10社の合併が成立しました。

後継者不在企業の受け皿となることも目指されています。[14]

2021年1月、経営管理や企画立案などを担う持株会社・地域交通ホールディングスが設立され、同年4月、タクシー事業を担う子会社として、肥後交通グループとミハナグループの対等合併によりTaKuRooが発足しました。[15]

玖珂駅構内タクシーは山口県岩国市において車両6台体制によるタクシー事業を展開している企業です。[16]

タカモリタクシーは三重県津市において車両27台体制によるタクシー事業を展開している企業です。[17]

第一交通サービスはタクシー事業などを全国展開する第一交通産業グループのタクシー会社です。[18]

山口県および三重県において第一交通産業グループのタクシー事業を拡大することを目的としています。

このM&Aにより、第一交通産業グループが保有するタクシーの台数は山口県内で277台、三重県内で42台、全国で8,422台となっています。[16][17]

2020年2月に玖珂駅構内タクシー、同年3月にタカモリタクシーが第一交通サービスに全株式を譲渡し、同社の完全子会社となりました。[16][17]

[6] イースタンエアポート、ハロー・トーキョーを譲受(日本交通)

[7] 大阪で規模拡大老舗タクシー会社「ナショナルタクシー」を傘下に(日本交通)

[8] 「互助交通」80台の営業譲受申請を行いました(日本交通)

[9] 東野タクシーと西日本通商ネクストのM&Aの成約について(TSUNAGU)

[10] 事業内容(西日本通商ネクスト)

[11] 栃木のタクシーに新風吹くか 「東野」を福岡の同業買収(日本経済新聞)

[12] 東野タクシーを傘下に 福岡の商社が全株式取得(下野新聞)

[13] タクシー会社5代目が同業をM&A 地域の足を守りながら事業拡大へ(ツギノジダイ)

[14] タクシー会社10社合併その先は・・・(共同経営推進室)

[15] 「タクルー」4月1日発足 熊本県内最大の330台(熊本日日新聞)

[16] 玖珂駅構内タクシー(岩国)の株式取得に関するお知らせ(第一交通産業)

[17] タカモリタクシー(三重)の株式取得に関するお知らせ(第一交通産業)

[18] 有価証券報告書-第57期(第一交通産業)

タクシー業界は全体として厳しい環境に置かれており、とくに乗務員確保やIT導入が困難な小規模事業者が大きな淘汰の波にさらされつつあります。

大手タクシーグループや地域の主要プレイヤーが積極的な買収・統合を進めるなか、売り手側となる企業としても、M&Aを経営戦略として捉え早期に対応を検討していくことが死活をわける鍵となるでしょう。

(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。