事業承継士とは?取得するメリットや事業承継アドバイザーの違い、受験資格、難易度、費用を徹底解説

- 法務監修: 西田 綱一 (公認会計士)

事業承継士とは、事業承継協会が認定する資格です。資格を取得することで、事業承継の知識を習得できるなどのメリットがあります。公認会計士が、資格取得までの流れや試験の難易度、受験費用を詳しく解説します。

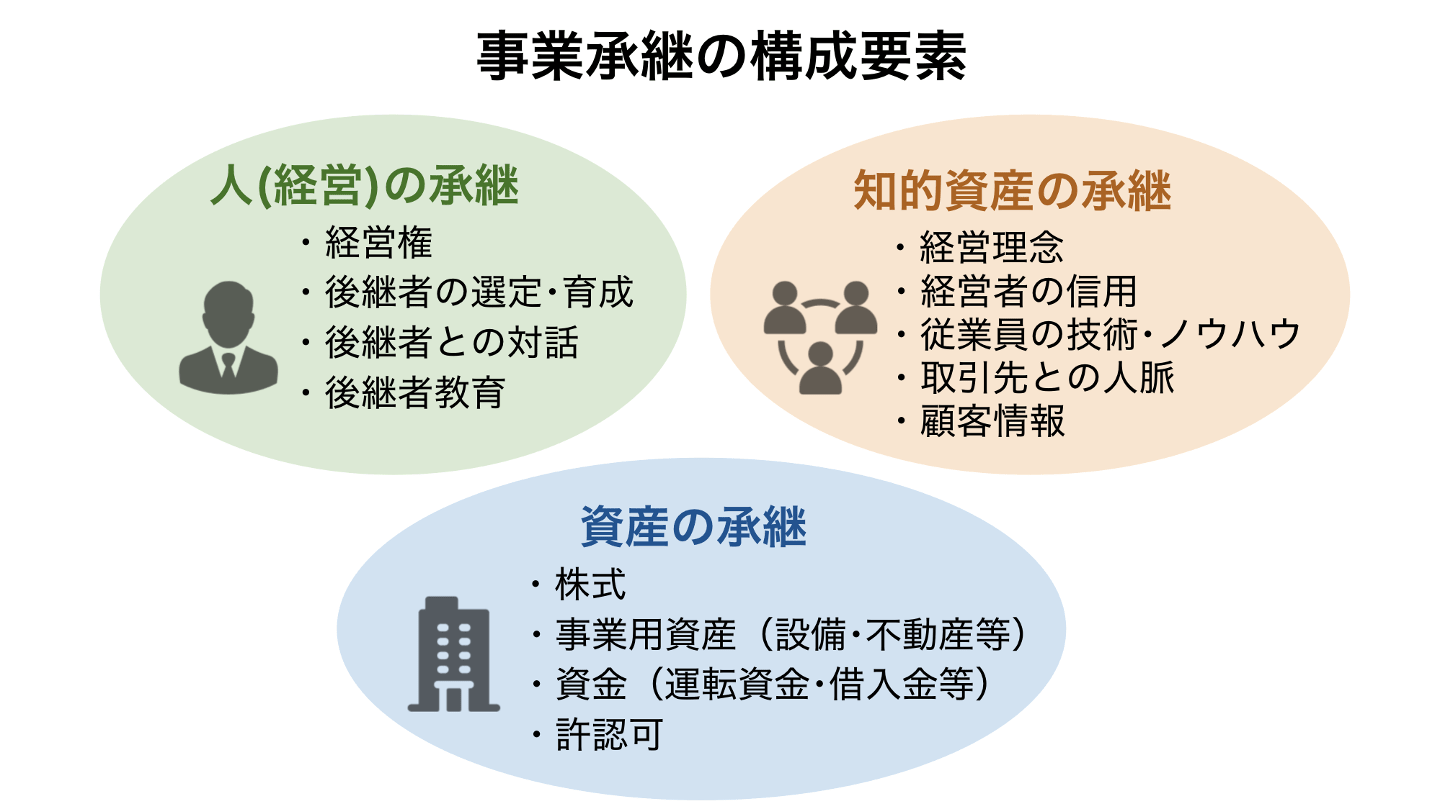

事業承継は事業そのものを承継する取組のことであり、事業承継の構成要素として、人(経営)・資産・知的資産(目に見えにくい経営資源・強み)の三つがあると考えられています。

中小企業庁によると、経営者が60代の企業のうち、約半数の企業が後継者不在です。

そして2 割強の企業が事業承継について考えていない状況です。[1]

このような背景の中、事業承継は重要な経営課題になっています。

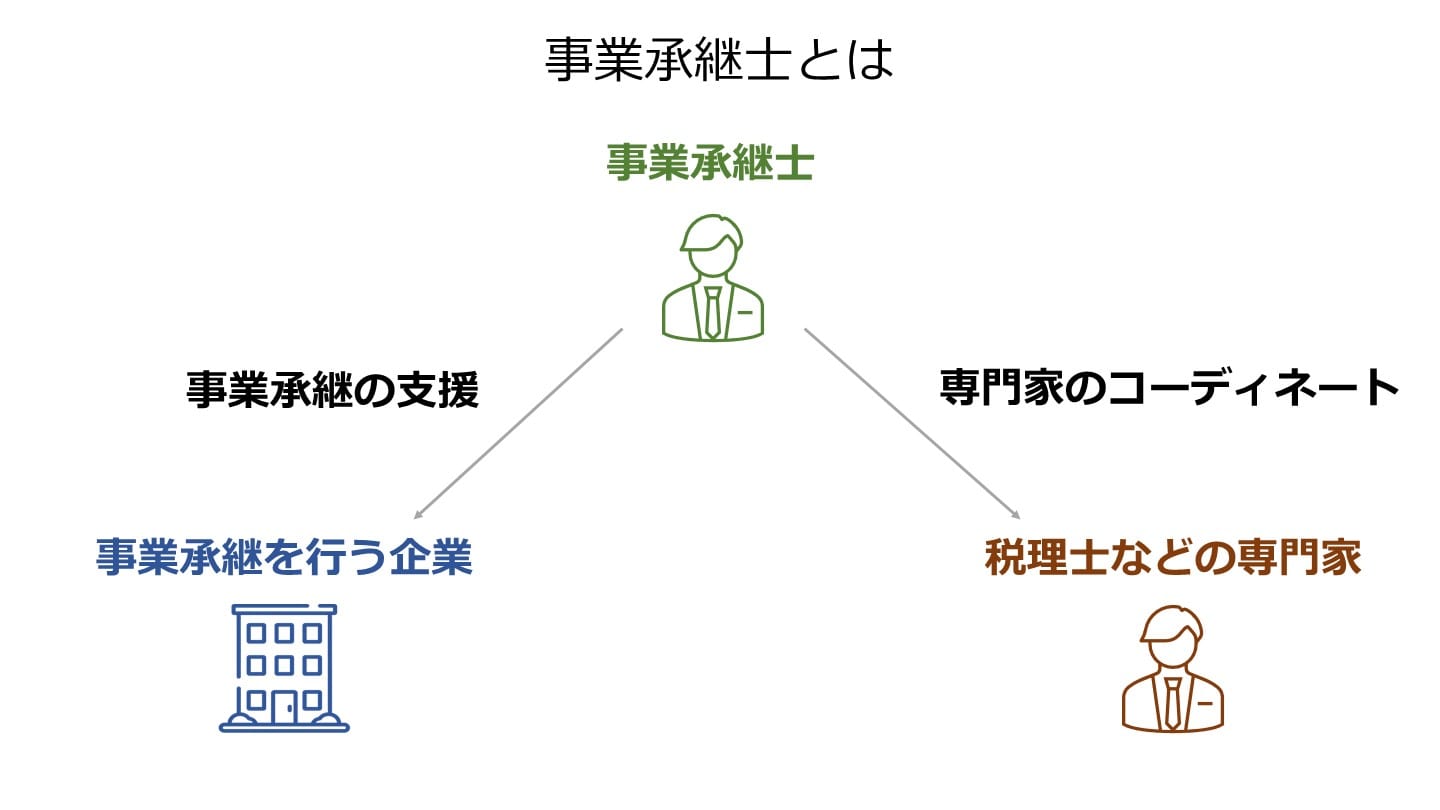

一般社団法人事業承継協会はHPにて、事業承継に関する問題を総合的に解決できるのが事業承継士であり、単なる相続対策・節税対策だけにとどまらず弁護士・税理士・公認会計士・中小企業診断士といったそれぞれの専門家をコーディネートする立場にあるとしています。

また、専門家が自分の専門である特定の課題のみを解決する部分最適ではなく、全体最適を目指して支援できることが事業承継士の大きなポイントであると強調しています。

そして事業承継士の業務の基本はコンサルタントとしての会社の改善・改革活動への支援であるが、クライアントの個人的なことから会社のことまで様々な相談に乗ることが想定されており、時にはカウンセラー、時には家族間に入り込んでファシリテイターのような役割を演じることになる、と事業承継士の幅広い役割に言及しています。

あくまでも事業承継士の資格取得はスタートラインであり、日々の自己研鑚が求められ、資格更新の基準は以下の側面から策定されているとしています。

事業承継士の認定団体は一般社団法人事業承継協会です。

この法人は日本の中小企業経営者に対し事業承継の重要性を普及し、中小企業を安全にかつ効率的に次世代への事業承継に導く役割を担う人材の養成等と倫理的規制を行うことによって、国レベルの中小企業の事業承継への支援を目的としています。

事業承継協会の主な事業内容は、事業承継に関する下記の活動です。

事業承継士取得のための講座を開催しているのは事業承継センター株式会社です。

事業承継を支援し、後継者や能力不足による会社消滅の数を少なくして社会的資産を守ることを目的とし、各業界の専門家集団により設立された経緯があります。

事業承継センターは横浜市・東京都・調布市・日野市等の行政機関から業務受託をし、川崎信用金庫・中栄信用金庫・かながわ信用金庫・多摩信用金庫等の金融機関と提携しています。

また経営革新等支援機関や事業継続力強化計画に登録されています。

事業承継士になると年収は増えると予想されます。

事業承継協会のHPには、事業承継士になると事業承継支援の仕事を優先的に回してもらえるケースがありうる旨が記載されています。

事業承継士資格の取得講座では事業承継についての知識を幅広く学べます。

事業承継センターは講座に対して、受講生が相続の基礎から顧問契約の取り方等を含めてプロフェッショナルとして活躍できるようなものにしたいとの考えを抱いています。

開講7年で926名の士業・コンサルが講座を受講しました。[2]

講座の内容として、例えば、事業承継概論:環境とデータの分析能力、面談時の対応力等、ヒアリング・状況分析・課題発見・解決策の提示:問診票等の作成、診断/報告書の書き方等、株式と経営権/財産権:従業員持株会と投資育成会社、定款作成テクニック、会社法の使い方、ストックオプション、等が挙げられます。

事業承継センターのHPには、意識の高い優秀な人材と講座を通じて知り合えることも事業承継士資格取得講座が提供する重要な付加価値であると記載されています。

また、懇親会等が定期的に開催されることによりネットワークを築ける仕組みとなっていて、同じコースで学んだ同期による勉強会等が開かれ、地域ごとに支部が立ちあがり、業種・業態別のチームも組成されている、とのことです。

事業承継士を取得すると、事業承継士を名乗ることができます。

そしてロゴのデザインを名刺・HP等へ掲載できます(掲載に関して一定のルールがあります)。

事業承継の問題に関心の強いクライアントは少なくないので、事業承継に特化した資格を持っているとクライアント経営者に専門性のアピールができる機会があるでしょう。

また資格の取得過程で営業手法についても学ぶので、クライアントとのコミュニケーションの様々な場面で学習したことを活かせます。

事業承継士を取得していれば、事業承継センターで事業承継支援の仕事が発生するケースや各種セミナーを催したりするケースにおいて、これら事業承継関する業務を優先的に受託できる場合がある旨が事業承継協会のHPに記載されています。

事業承継士資格講座では実際に事業承継センターのコンサルタントが事業承継コンサルティングを行った会社を題材にした資料が用意されています。

そして現場で使用している各種のツール・文書類等のオリジナル資料が講座内で配付されます。

加えて事業承継士資格を取得すると、これらの資料をファイル(ワード、エクセル等)にて自由に編集・加工・使用できます。

また事業承継に係る法律・制度・税務等の最新情報を受け取ることができ、事業承継士として活動する際に、補助ツールとして使うことが出来る「事業承継ガイドブック」を会員価格で購入できます。

名前が似ていますが、事業承継に携わる資格として事業承継士以外に、事業承継アドバイザーと呼ばれる資格があります。

事業承継アドバイザー認定試験(BSA)は一般社団法人金融検定協会が実施するもので、金融機関支店長等の支店幹部による取得が推奨されています。

経営の悩みを抱えた経営者の相談相手になることが、親密取引化に向けた第一歩となるとHPに記載されており、面談に「事業承継アドバイザー」の資格を名乗ることで、相手の信頼感が倍加するとされています。

試験は事業承継の基礎知識、親族内承継、役員・従業員・外部への承継とM&Aに関して実施されます。

事業承継アドバイザー認定試験の受験料は7,400円(税込)です。

事業承継アドバイザー講座(3ヶ月コース)の受講料14,400円(税込)です。

また事業承継アドバイザー認定試験模擬問題集は定価2,860円(税込)です。[3]

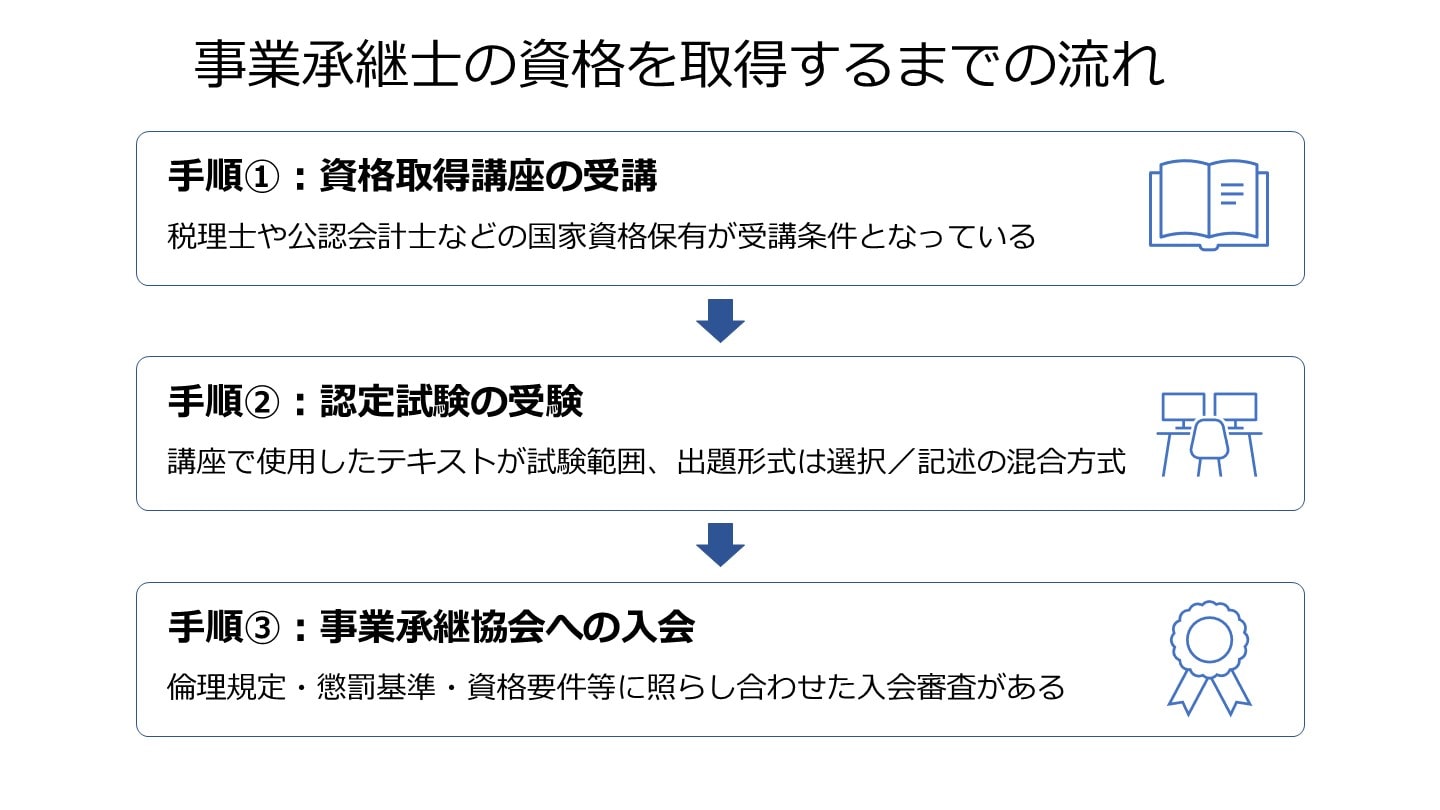

事業承継士の資格を取得するには、まず資格取得講座の受講が必要です。

ただし、事業承継コンサルティングは幅広い領域の問題解決を全体最適として実現するので、誰もが受講して習得できるわけではなく、学習には基礎的な知識と能力が必要であるとして、受講できる方に限定が設けられています。詳細は後述します。

2022年5月現在、事業承継士資格取得講座には完全ビデオコース、福岡コース、愛知コース、東京夏コースがあります。完全ビデオコースはいつでもどこでも受講可能です。

事業承継士資格取得講座への出席率75%以上[2]で手順2の認定試験の受験資格が得られます。

次に認定試験を受験します。認定試験の申込は事業承継士資格取得講座で配布される「受験申込書」を利用します。

認定試験の範囲は事業承継士資格取得講座で使用したテキスト等で、出題形式は選択/記述の混合方式です。合格発表は郵送により通知されます。

認定試験での得点60点以上[2]で次手順の一般社団法人事業承継協会への入会資格が得られます。

最後に事業承継協会へ入会します。入会には事業承継士認定試験の合格者へ郵送される「入会申込書」を利用します。

入会には審査があり、倫理規定・懲罰基準・資格要件等に照らし合わせて行われます。

入会特典として、講座で使用した資料等の利用、特別価格での「事業承継ノート」「ツナグ」等のオリジナル書籍の購入や事業承継セミナー等への参加等があります。

なお、事業承継士の資格は更新制です。資格を更新するには、継続研修期間中(3年間)に30単位を取得しなくてはいけません。単位取得の条件は以下のとおりです。[4]

単位取得の条件 | 取得できる単位数 |

|---|---|

事業承継センターが主催、共催、後援するセミナー・研修などへの出席 | 1~2単位 |

事業承継センターが主催、共催、後援するセミナー・研修などでの講師または講師補助の実施 | 2単位 |

事業承継協会が発刊する「ツナグ」誌上に掲載されている継続研修問題への解答・合格 | 2単位 |

「ツナグ」誌上への投稿記事執筆 | 2単位または4単位 |

事業承継士として、専門誌やWeb等での事業承継に関する記事執筆 | 2~4単位 |

事業承継士として、セミナー講師の実施 | 1~10単位 |

事業承継士として、セミナーや勉強会等を主催し、講師の実施または参加者として受講 | 2~3単位 |

事業承継協会が認定した外部機関が運営する講座や研修・セミナーなどへの出席 | 1~3単位 |

事業承継に関するコンサルティング実施 | 1社(1団体)あたり1~10単位 |

資格取得講座の受講は以下の方に限られています。

中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、一級建築士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランニング技能士等の一般社団法人事業承継協会の認めた国家資格保有、又は、それと同等の知識と能力があると判断された方

試験日は講座内でお知らせするとのことです。

資格取得講座を受講するには一定資格の保有等が条件となりますが、それらの資格の取得難易度はいずれも高いです。

事業承継士資格の取得難易度自体は上記に挙げた資格を保有している人であれば、それほど高くないとされています。

事業承継・引継ぎ支援センターとは、国が設置する事業承継・引継ぎの支援を行う機関です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中小企業アドバイザー(事業承継・引継ぎ支援)を募集していることがあり、募集の要件の一つとして、「事業承継に関する支援経験を有する者」[3]が挙げられています。

業務委託形式ですので、事業承継関連の仕事で独立したい場合などに向いているキャリアとなります。事業承継の案件だけに携われるため、より事業承継の仕事にコミットしていきたい人に向いています。

事業承継士を取得した後、M&A仲介会社に転職すると、資格を生かした業務を行うことができます。採用面接の際にも事業承継士の資格取得の際に得た知識をもって、有利に面接を進めることもできるでしょう。

M&A仲介会社の中でも中小企業に特化し、事業承継の案件が多い仲介会社を選ぶとより、資格とのシナジーがあります。事業承継以外にも、様々なタイプのM&A業務を行える点もメリットの一つです。事業承継士の資格取得後に、実際に事業承継やM&Aの実務を積むことにより、知識だけでなく知見とノウハウが身に付き、より的確なアドバイスができるようになります。

事業承継士の資格を持ち、銀行や証券会社の事業承継やM&Aをメインで行う部署に転職することも考えられます。銀行、特に地方の銀行や信用金庫などは、地方の事業基盤が強く事業承継案件について、数多くの情報を持っています。事業承継士の資格を活かして、事業承継の案件を進める仕事をすることができます。

証券会社でも事業承継やM&Aを中心に実施する部署があり、事業承継を中心的な立場で、案件を進める経験を積むことができます。M&Aだけでなく、金融系の仕事に興味のある人にとって向いているキャリアパスです。

事業承継士の資格を取得したからといって、事業承継を行わないキャリアに進むことも当然に可能です。事業承継士の資格を得る仮定で様々な経営に関する知識を得ることができます。事業会社の経営企画部などであれば、上記のような知識やノウハウを活かして事業を進めることができます。

また、事業会社でも積極的にM&Aを行っている企業であれば、事業承継やM&A案件に積極的に関われる可能性が高まります。経営企画だけでなく、財務や法務部門でもM&Aに携われることができるため、自身の今までのキャリアに合わせて部署を選択することもできます。

事業承継士は、中小企業診断士、公認会計士、税理士、弁護士など、資格保有者でなければ受験資格がありません。自分が中小企業診断士×事業承継士であれば、他にも税理士を取得するなど、さらに自分の知見を深めることもできます。別の資格を取得することにより、監査法人、税理士法人、弁護士事務所などに転職し、そのような専門ファームで事業承継やM&Aの案件を手掛けることができます。特定の専門性を深めていきたい人にとってはおすすめのキャリアパスです。

事業承継士の資格取得後、独立して生計を立てることを目指すパターンもあります。事業承継の成功報酬を得る、売り手のアドバイザーとしてフィーを得るなど、報酬の獲得方法は様々なパターンが考えられます。

自身の特技に合わせてサービスメニューを決め、報酬体系を決めていくと良いでしょう。最初から事業承継士だけの売上だと足りない場合には、他の業務と合わせながら、徐々に事業承継士としての仕事を増やしていくことも考えられます。

ここまで事業承継士に関して説明しました。

取得までの流れやメリットについて、しっかりとイメージできた方もいらっしゃることでしょう。

実際に取得したいと考えられた方は事業承継協会と事業承継センターのHPをご参照ください。

(執筆者:公認会計士 西田綱一 慶應義塾大学経済学部卒業。公認会計士試験合格後、一般企業で経理関連業務を行い、公認会計士登録を行う。その後、都内大手監査法人に入所し会計監査などに従事。これまでの経験を活かし、現在は独立している。)

M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。