ゲストハウスの売却・M&A動向と事例を解説

- 執筆者: 相良 義勝 (京都大学文学部卒 / 専業ライター)

コロナ禍などで経営環境が悪化するなか、ゲストハウス(簡易宿所)業界では積極的な事業売却の動きが広まっています。業界の現状とゲストハウス売却の動向、メリット、近年のM&A事例をくわしく解説します。

「ゲストハウス」には主に以下の2つの意味があります。

このほか、日本では①を模した結婚式場に「ゲストハウス」という名称をつける習慣があります。

②のタイプの宿泊施設は旅館業法では簡易宿所と呼ばれ(旅館業法第2条第3項[1])、営業には簡易宿所営業許可が必要です(同法第3条[2])。

ゲストハウスのほか、ホステル、カプセルホテルなどの名称で運営されている宿泊施設も旅館業法上は簡易宿所に当たります。

この記事では旅館業法上の簡易宿所に当たる施設の総称として「ゲストハウス」を用いることにします。

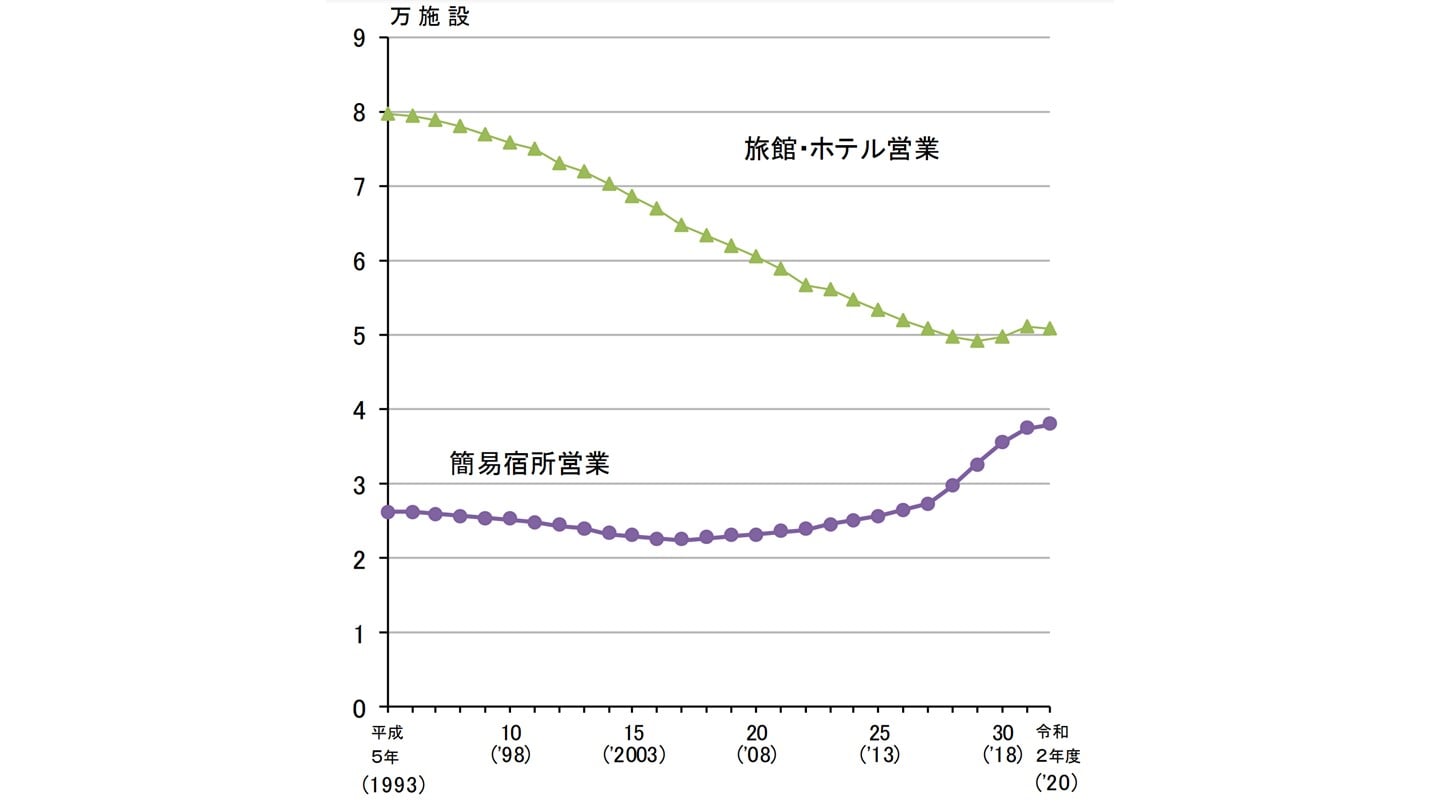

厚生労働省の調査によると、ゲストハウス(簡易宿所)の施設数は2010年頃から徐々に増加し、2015年あたりから急激に上昇しています(図1)。

一方で旅館・ホテルが減少していますが、これは旅館の減少によるものです(ホテル数は微増~横ばい、平成30年度調査結果[3]の図5を参照)。

図1:旅館業施設数の推移

出典:令和3年度衛生行政報告例の概況 生活衛生関係(厚生労働省)を一部加工

簡易宿所が増加した背景としては、訪日外国人旅行者の需要増を見込んだ参入ブームと、多様化する国内旅行ニーズ(若年層による個人・少人数旅行など)への対応が挙げられます。

とくに京都市では、民家改装などにより2014年から2019年にかけてゲストハウスが7倍にも増加(460→3,197)しました。[4]

しかし、それにより過当競争や周辺住民とのトラブル増加、行政方針との対立などが生じたとされ、京都市が規制強化(10分以内で駆けつけられる場所での管理者常駐の義務づけ)[5]を行った結果、京都でのゲストハウス運営が苦境に立たされることになりました。

一般的に、地域との共生は今後のゲストハウスにとって重要な経営課題のひとつとされます。

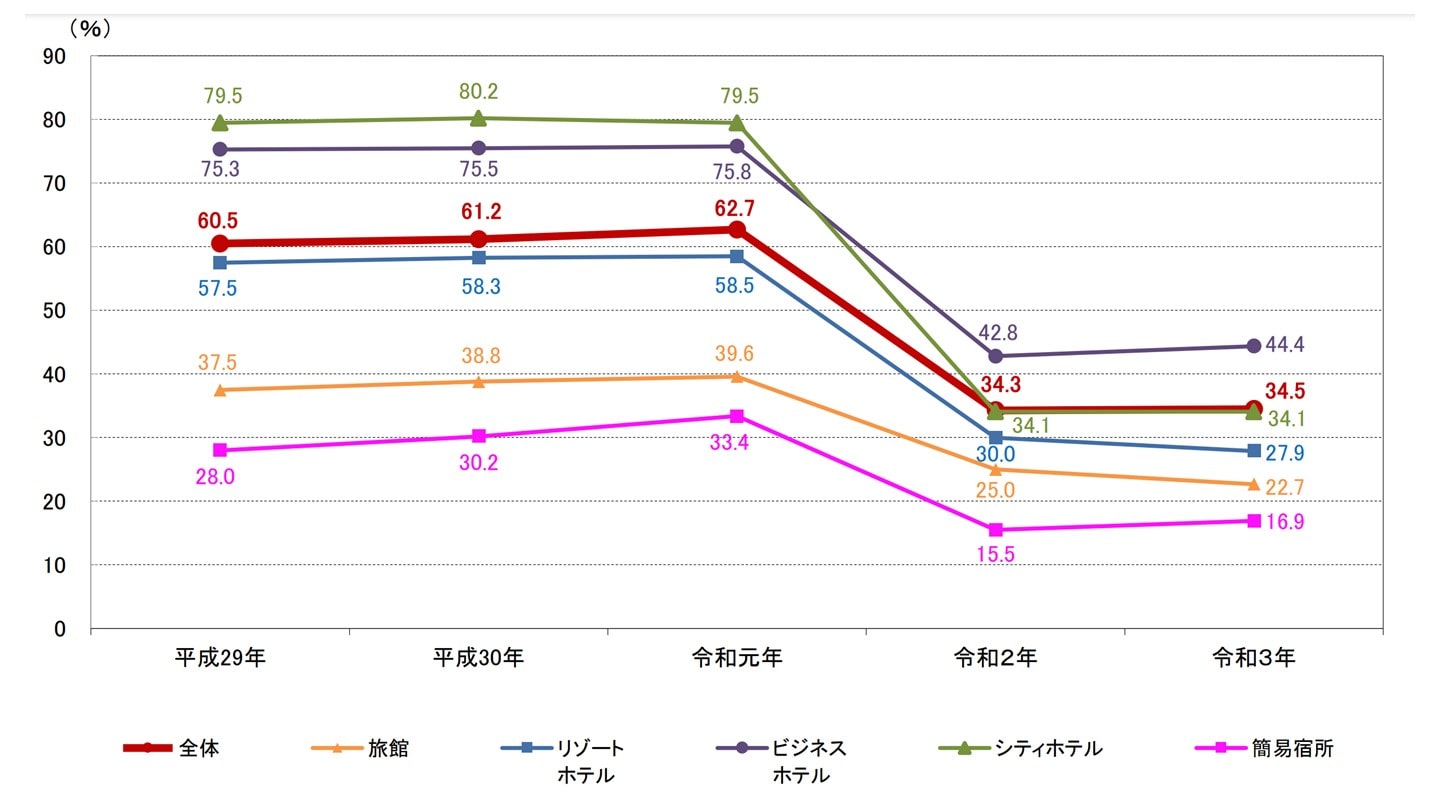

ゲストハウスの客室稼働率は2016年から2019年まで顕著な上昇を示していました。

他のタイプの宿泊施設では稼働率がほぼ横ばいで推移していたことと比較すると、ゲストハウスの堅調ぶりがうかがえます。[6]

ところが、コロナ禍により宿泊業全体が深刻な打撃を受け、旅館・ホテルを中心に倒産も相次ぐ[7]なか、2020年から2021年にかけてのゲストハウス客室稼働率はコロナ禍前の半分程度に落ち込んでいます(図2)。

図2:施設タイプ別客室稼働率の推移

出典:宿泊旅行統計調査(令和3年・年間速報値)(観光庁)

[1]旅館業法第2条(e-Gov)

[2]旅館業法第3条(e-Gov)

[3]平成30年度衛生行政報告例の概況 生活衛生関係(厚生労働省)

[4]ゲストハウス〝冬の時代〟京都で廃業相次ぐ(京都新聞)

[5]旅館業施設における使用人等の駐在規定を設けました(京都市)

[6]宿泊旅行統計調査(令和元年・年間確定値)(観光庁)

[7]宿泊業者の倒産動向調査(2020年度)(帝国データバンク)

近年のゲストハウス業界においては、サービス提供形態の多様化による稼働率向上やDXによる効率化・付加価値向上を目指す動きがあり、M&A(他社グループへの傘下入り、一部事業の譲渡、資本・業務提携など)がそれを実現するための手段として活用されています。

こうした動きが生じた背景には施設数増加による競争の激化があり、コロナ禍はそれを加速する要因となったと考えられます。

サービス多様化の例としては、長期滞在(居住)に適したプランを用意し、ゲストハウスを賃貸物件(シェアハウス)としても利用できるようにする方式があります。

不動産業者が複数のゲストハウスと業務提携を結んで物件を確保し、入居者募集や賃貸契約・入退去管理などの業務を担う形が一般的です。

ゲストハウスのDXを自社努力で進めることは一般的には容易ではありませんが、不動産関連のDXノウハウを有する企業やDXソリューション事業を展開する企業との間で資本業務提携を結んだり、そうした企業のグループ会社となったりすることにより、次世代的な経営への脱皮を加速することが可能になります。

コロナ禍により倒産・廃業を余儀なくされた企業が事業整理のためにM&Aを利用するケースもあります。

例えば、中高価格帯のカプセルホテルを展開していたファーストキャビンは破産手続きのなかでその事業を他社に譲渡しています(次章で事例の詳細を紹介)。

倒産の場合であっても事業(の一部)に買い手がつくことがあり、事業売却によってよりダメージの少ない形で倒産手続きを完了したり、ある程度の資金を回収したりすることが可能になります。

倒産・廃業前にスポンサーとなる買い手企業が現れれば、その傘下で事業を継続できるケースもあります。

ゲストハウス関連企業の売却事例と提携事例を紹介します

Backpackers Production:ゲストハウスを賃貸シェアハウスとして提供するサービス「Backpackers Home」をゲストハウス運営企業との提携により運営し、海外1人旅の入門者向け旅行企画、Webサイト作成などの事業も展開[8]

絆家:東京・大阪を中心に、体験型コンセプトシェアハウスの企画・運営受託・一括借り上げなどの事業を展開[9]

譲り受け企業:シェアハウス事業の拡大[10]

ファーストキャビンHD:快適性を重視したカプセルホテル(コンパクトホテル「ファーストキャビン」)の運営・フランチャイズ事業を関東・関西エリアで展開[11]

タスキ:IoTを組み込んだ投資用新築低層階マンションの企画開発を中心に、不動産テック事業を展開[11]

譲渡企業:タスキのIoTソリューションの活用によるスマートホテル開発・業務効率化、タスキの顧客(IoTマンション物件オーナー)へのホテル運営提案による収益機会拡大

譲り受け企業:ホテル業界向けDXソリューション事業への進出、ファーストキャビンHDの顧客(コンパクトホテル物件オーナー)へのIoTマンション投資提案による収益機会拡大[11]

万両:ラブホテル・飲食店・専修学校などの既存物件を再生したコンセプト型ホステル・ゲストハウス「カオサン」を東京・大阪・京都で展開[12]

NOW ROOM:初期費用0円・即入居可能な賃貸物件をホテルの予約のように手軽に検索して入居手続きまで完結できるアプリ「NOW ROOM」を開発・運営[12]

多様化するニーズへの対応力強化、「NOW ROOM」サービスの拡大[12]

ファーストキャビン:コンパクトホテル「ファーストキャビン」の運営・フランチャイズ事業を展開[13]

NAP(現:ファーストキャビンHD[14]):収益物件の開発・販売・バリューアップなどの事業を展開する新日本建物の子会社で、不動産関連ビジネス・ホテル運営などの事業を展開[13]

譲渡企業:競争激化・コロナ禍を原因とする破産[15]に伴う事業整理

譲り受け企業:親会社・新日本建物の物件仕入れ力とファーストキャビンの知的財産権・フランチャイズ運営ノウハウをもとに、宿泊施設フランチャイズ・運営受託事業への新規進出を図る[13]

OneNote:沖縄県で簡易宿所・民泊(県下最大級200件超)の運営代行サービスを展開 [16]

あなぶきスペースシェア:中国・四国・九州エリアを中心に、民泊・簡易宿所・マンスリーマンション・コンセプトシェアハウスなどの開発・運営受託事業を展開[17]

譲渡企業・譲り受け企業:宿泊・居住施設運営受託事業の拡大、沖縄エリアにおける市場優位性獲得、コールセンター業務や各種システムの統合による経営効率化・顧客満足度向上[16]

アトリエブックアンドベッド:「泊まれる本屋」をコンセプトとするホステルを東京・大阪・京都・福岡で展開[18]

GFA:ファイナンシャルアドバイザリー事業、不動産投融資事業(賃貸・仲介・高収益化・地方創生・不動産事業者向けローン)などを展開[19]

譲り受け企業:ホステル事業の取り込みによる事業ポートフォリオ拡大・事業リスク分散、ホステル事業のオペレーション最適化・多様化・関連アプリ開発を通したグループ収益性向上[18]

[8]ABOUT(Backpackers Production)

[9]プラン内容詳細(絆家)

[10]「バックパッカーズホーム」を Backpackers Productionから譲受

[11]ファーストキャビンHDと資本業務提携(タスキ)

[12]カオサングループと提携開始(NOW ROOM)

[13]連結子会社による事業譲受に関するお知らせ(新日本建物)

[14]企業情報・沿革(ファーストキャビンHD)

[15]破産手続開始の申立てに関するお知らせ(ファーストキャビン)

[16]OneNoteの株式譲受について(あなぶきハウジングサービス)

[17]会社概要(あなぶきスペースシェア)

[18]アトリエブックアンドベッドの株式取得に関するお知らせ(GFA)

[19]トップページ(GFA)

[20]会社情報(GFA)

施設数増加による競争激化にコロナ禍が重なってゲストハウスの経営環境は悪化し、今後の見通しも立ちにくい状況となっています。

そうしたなか、M&Aによって状況打開を図る動きがあります。

会社・事業の売却は、サービス多様化・DX推進などの積極的な展開を図る上でも、廃業回避・倒産ダメージ軽減を図る上でも有効であり、今後さらに活発に利用されていくものと予想されます。

(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)