事業再構築補助金とは?要件や補助額、対象経費を徹底解説

- 法務監修: 小池 俊 (税理士)

事業再構築補助金とは、コロナ禍における社会経済の変化への対応を目的とした、企業の思い切った事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促す補助金である。申請要件や補助額、対象経費などを詳しく解説する。

経済産業省の「事業再構築補助金の概要」の中で「ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的…。」とされている。

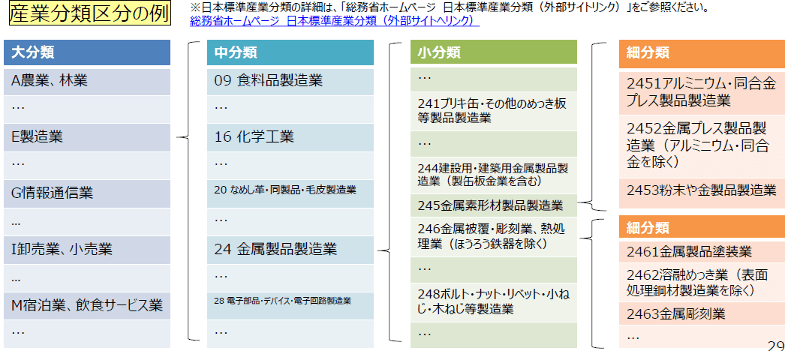

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中で、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものと考えられる。

本事業の予算額は異例の大きさで、令和2年度第3次補正予算の全体19兆1,761億円のうち、1兆1485億円が計上されている。

例えば、医療提供体制の確保と医療機関等への支援に1兆6,447億円、検査体制の充実・ワクチン接種体制等の整備に8,204億円が計上されている。

これと比較しても、3次補正予算の目玉の政策であることが窺える。

想定では、合計5回ほどの公募が予定されている。

本補助金の申請要件はシンプルで、①売上が減っていること、②事業再構築に取り組むこと、③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定することの3つとなる。

それぞれ、以下で説明する。

2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることが要件となる。

この任意の3か月は、連続する必要はないので、要件を満たすように組み合わせることができる。

【計算例】

2021年7月に申請する場合、2020年10月以降の連続する6か月とは「2020年10月~2021年6月」の期間における連続する6か月を任意で指定する。

例えば、申請前直近6か月間:2021年1月~6月として、任意の3か月を①2021年1月、②2021年5月 ③2021年6月とした場合、コロナ以前同3か月は①2019年1月or2020年1月、②2019年5月、③2019年6月となる。

本補助金の要件の肝となる「事業再構築」が、何を指しているかは言葉を聞いただけでは、さっぱりわからない。

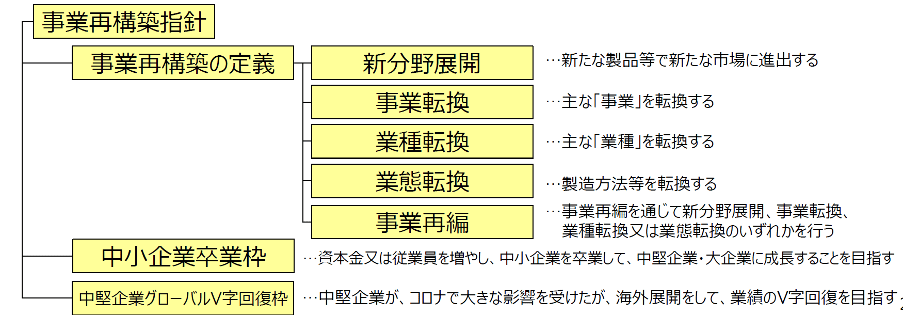

事業再構築の定義については、経済産業省の事業再構築指針により明らかにされている。

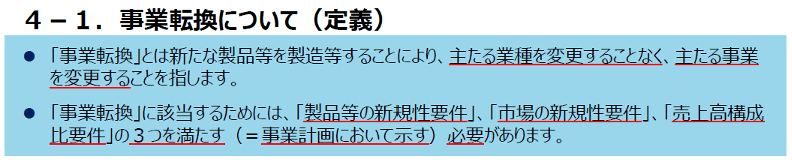

その中で、事業再構築とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」の5つとされており、本補助金の要件として、いずれかの類型に該当する事業計画を策定する必要がある。

出典:経済産業省「事業再構築指針の手引き」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf)一部抜粋

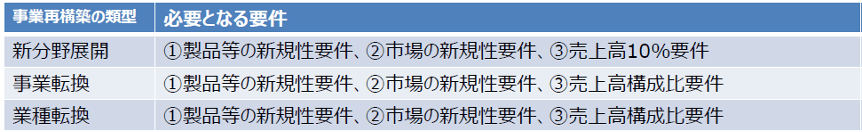

この3つについては、下記の表のとおり要件が非常に似通っている。

新事業の売上高がどのくらい大きくなるかによって名前が異なっているだけであり、本質は何も変わらない。

出典:経済産業省「事業再構築指針の手引き」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf)一部抜粋

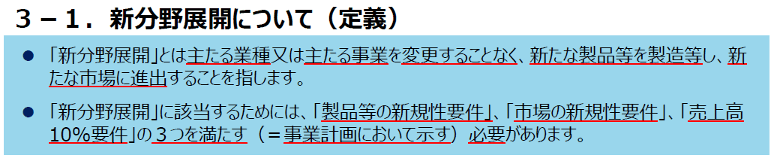

それでは、少し詳細な内容を確認していく。それぞれの定義は以下の通りである。

出典:経済産業省「事業再構築指針の手引き」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf)一部抜粋

ここでの「主たる業種」とは、自社が行う業種のうち最も売上高が高い業種であり、「主たる事業」とは、自社が行う事業のうち最も売上高が高い事業である。

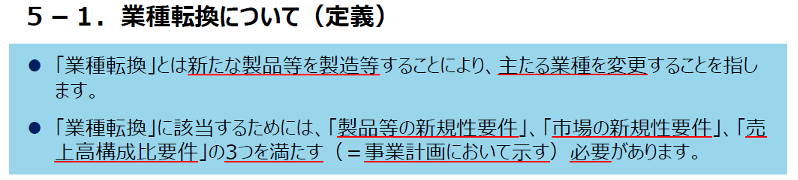

業種や事業の区分については、日本産業分類に従って考えることになるが、下記の表のうち大分類の産業が「業種」、中分類以下の産業が「事業」となる。

この分類をもとに、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」のどれに該当するか判断し、売上高の要件を検討していくことになる。

出典:経済産業省「事業再構築指針の手引き」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf)一部抜粋

製品等の新規性要件とは、以下の3点とされている。

市場の新規性要件とは、

※新製品を販売することで、既存製品等の売上が減少する場合は要件を満たさない。

とされている。

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf)一部抜粋

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf)一部抜粋

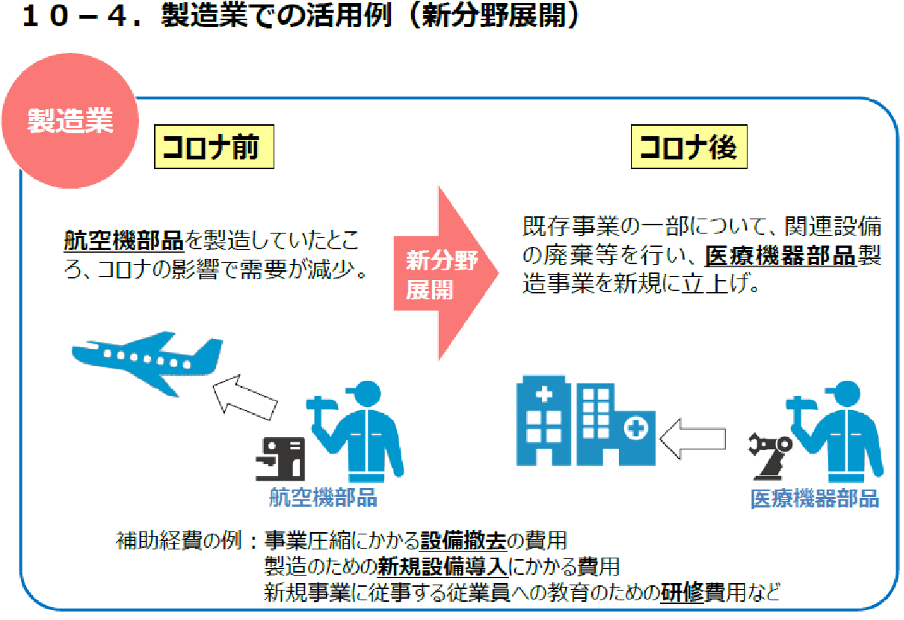

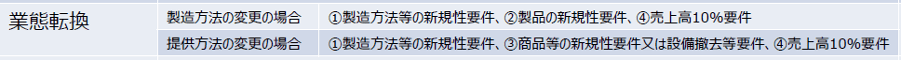

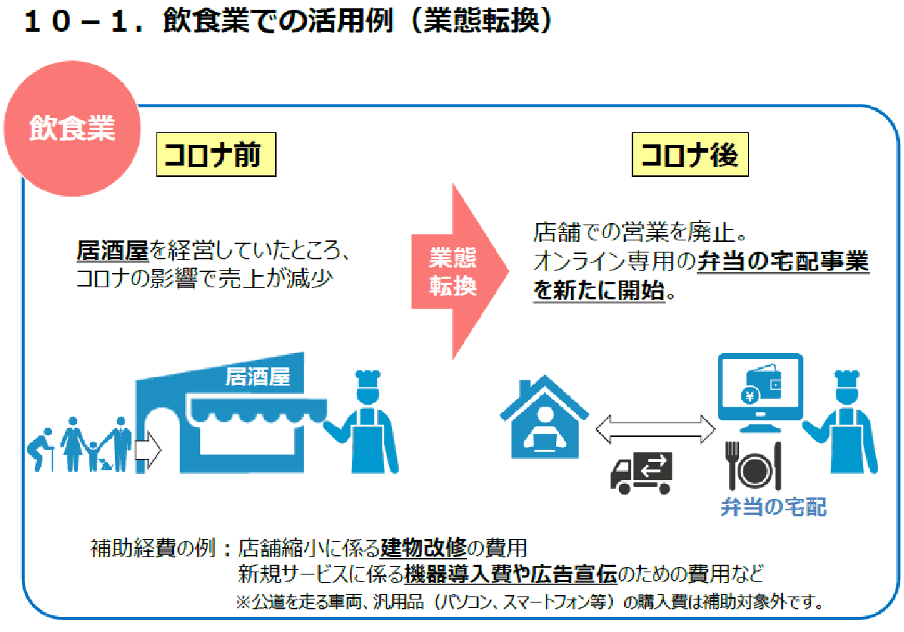

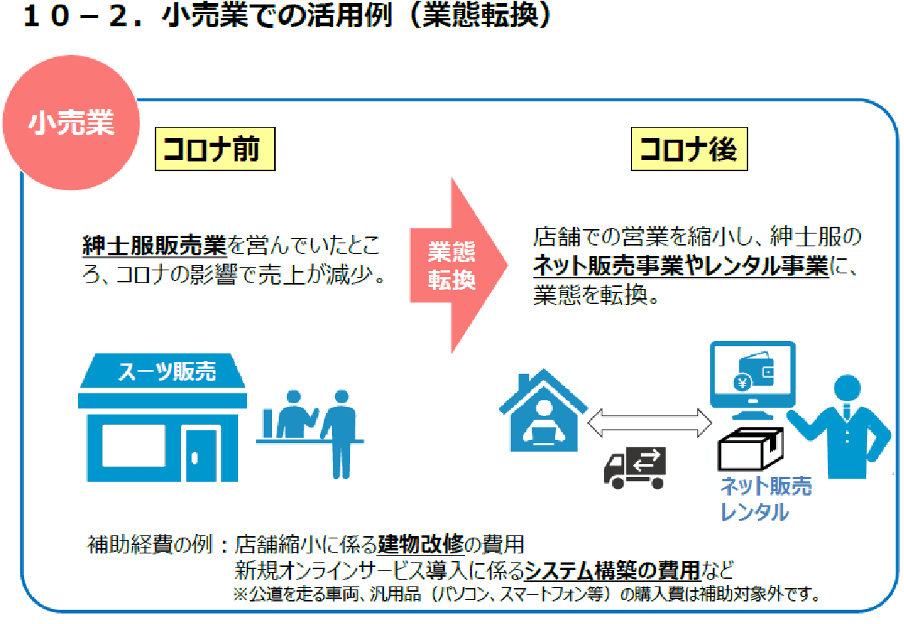

「業態転換」は大きく分けて二つに分けられる。

製造方法の変更の場合と提供方法変更の場合の2つである。

製造方法の変更とは、市場の新規性については求められておらず、既存の顧客に対して新しい製造方法で製造した製品を提供することであり、提供方法の変更とは、既存の事業ではにっちもさっちもいかない場合に、新しい提供方法により新商品を提供していくことを指す(例えば、ネット販売やウーバーイーツなど)。

出典:経済産業省「事業再構築指針の手引き」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf)一部抜粋

業態転換においてのみ使用される要件としては、製造方法等の新規性要件と設備撤去等要件がある(それ以外については、上記と同様である)。

製造方法等の新規性要件とは、

とされる。

設備撤去等要件とは、その名の通り設備撤去することが要件であるが、例えば、新たな商品を提供することも設備の撤去を行うこともなく、単にテイクアウト販売を新たに始める場合などは要件を満たさない。

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf)一部抜粋

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf)一部抜粋

「事業再編」については、合併や分割などの組織再編を伴った「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」となる。

したがって、組織再編に加えて他の4つのいずれかの要件を満たせば良いことになる。

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf)一部抜粋

※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

現状を100%とすると、補助事業終了後3年の計画…事業計画期間終了後109%

現状を100%とすると、補助事業終了後4年の計画…事業計画期間終了後112%

現状を100%とすると、補助事業終了後5年の計画…事業計画期間終了後115%

※事業計画期間は、3年~5年の間で任意に定めることができる。

通常枠で申請した場合:達成できなくても返還の必要なし

卒業枠・グローバルV字枠(詳細は後述)で申請した場合:通常枠まで返還の必要あり

つまり、通常枠では、事業計画の達成のいかんによる補助金の返還の義務はないが、当初より達成見込みがないまたは可能性が低い計画では申請が通らない可能性があるため、留意する必要がある。

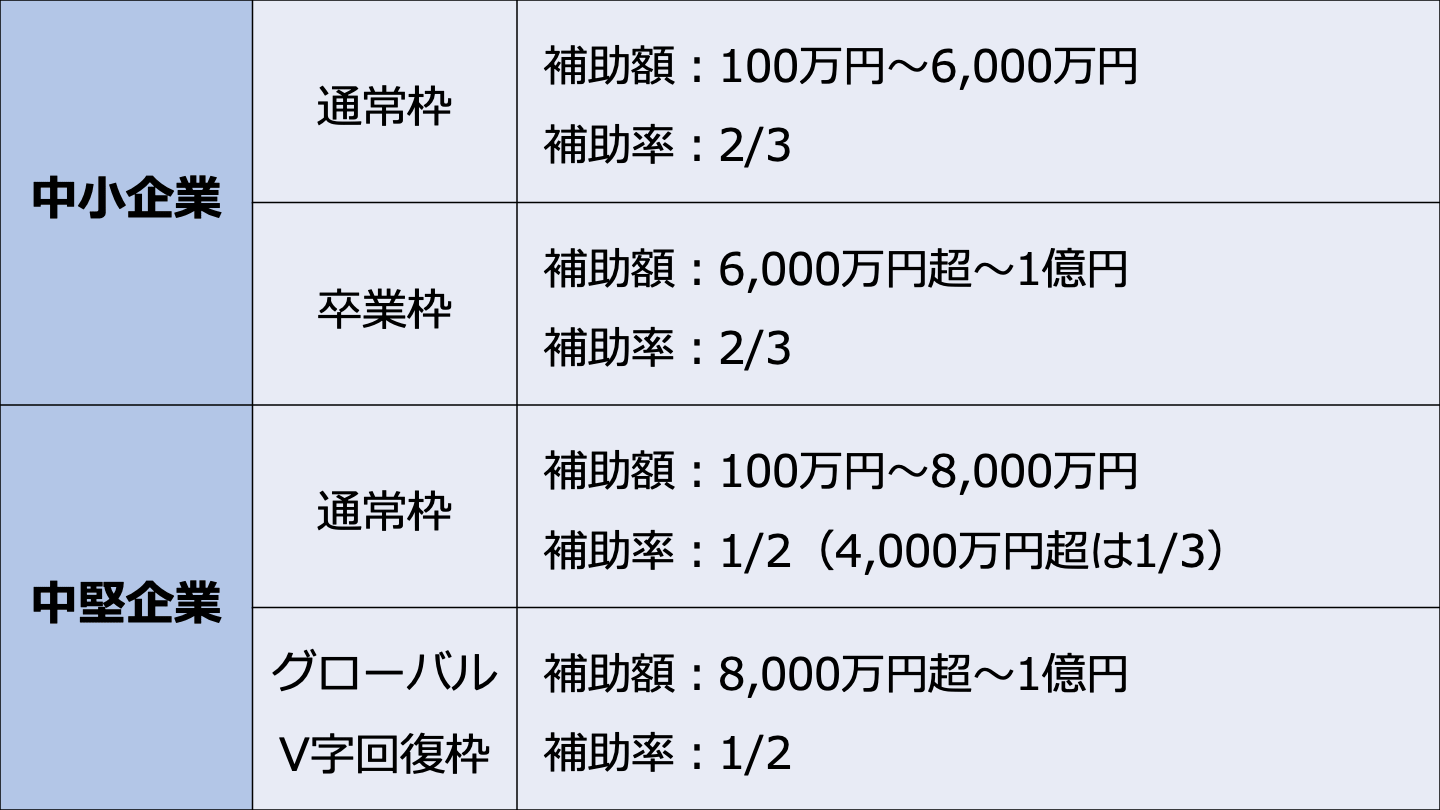

本補助金には、「通常枠」、「卒業枠」、「グローバルV字回復枠」及び「緊急事態宣言特別枠」の4つの事業類型がある。

各要件と補助金額と補助率及び補助実施期間は以下の通りである。

主要な申請要件を満たした中小企業と中堅企業の補助金額と補助率及び補助事業実施期間はそれぞれ以下の通りである。

|

| 補助金額 | 補助率 |

|---|---|---|---|

中小企業 | 通常枠 | 100万円~6,000万円 | 2/3 |

中堅企業 | 通常枠 | 100万円~4,000万円 | 1/2 |

4,000万円超~8,000万円 | 1/3 |

補助事業実施期間は、交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から14 か月後の日まで)となる。

以下の要件を満たした400社限定の中小企業の特別枠として、補助金額が増額され、補助率も上昇する。

なお、卒業枠で不採択の場合は、通常枠で再審査される。

再審査にあたっては事業者での手続きは不要。

|

| 補助金額 | 補助率 |

|---|---|---|---|

中小企業 | 卒業枠 | 6,000万円超~1億円 | 2/3 |

補助事業実施期間は、交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)

事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。

以下の要件を全て満たした100社限定の中堅企業の特別枠として、補助金額が増額され、補助率も上昇する。なお、グローバルV字回復枠で不採択の場合は、通常枠で再審査される。

再審査にあたっては事業者での手続きは不要。

|

| 補助金額 | 補助率 |

|---|---|---|---|

中堅企業 | グローバルV字回復枠 | 8,000万円超~1億円 | 1/2 |

補助事業実施期間は、交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)

令和3年の緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等については、以下の要件を満たす場合、さらに補助率の高い「緊急事態宣言特別枠」がある。「特別枠」は、優先的に審査される。

ただし、「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、「通常枠」で再審査する。

なお、「通常枠」のみで申請された場合でも、一定の加点措置を行う。

なお、緊急事態宣言特別枠は、第2回公募での終了が予定されている。

従業員数 | 補助金額 | 補助率 |

|---|---|---|

5人以下 | 100万円~500万円 | 中小企業:3/4 |

6~20人 | 100万円~1,000万円 | |

21人以上 | 100万円~1,500万円 |

補助事業実施期間は、交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)

【まとめ】

「通常枠」、「卒業枠」、「グローバルV字回復枠」のそれぞれの補助金額と補助率は、以下の通りである。

|

| 補助金額 | 補助率 |

|---|---|---|---|

中小企業 | 通常枠 | 100万円~6,000万円 | 2/3 |

卒業枠 | 6,000万円超~1億円 | 2/3 | |

中堅企業 | 通常枠 | 100万円~4,000万円 | 1/2 |

4,000万円超~8,000万円 | 1/3 | ||

グローバルV字回復枠 | 8,000万円超~1億円 | 1/2 |

事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をする必要があり、補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分しなければいけない。

すべて一過性の外注費などは対象にならない。本事業で特徴的なものとしては、建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)が補助対象経費となっていることである。

ただし、建物そのものを購入する資金は対象とならない。

また、50万円を超える場合には相見積もりが必要になることや、補助金の支払は原則、補助事業終了後の補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後に支払われるためスケジュール感も留意する必要がある。

※一定の場合には、概算払いも認められている。

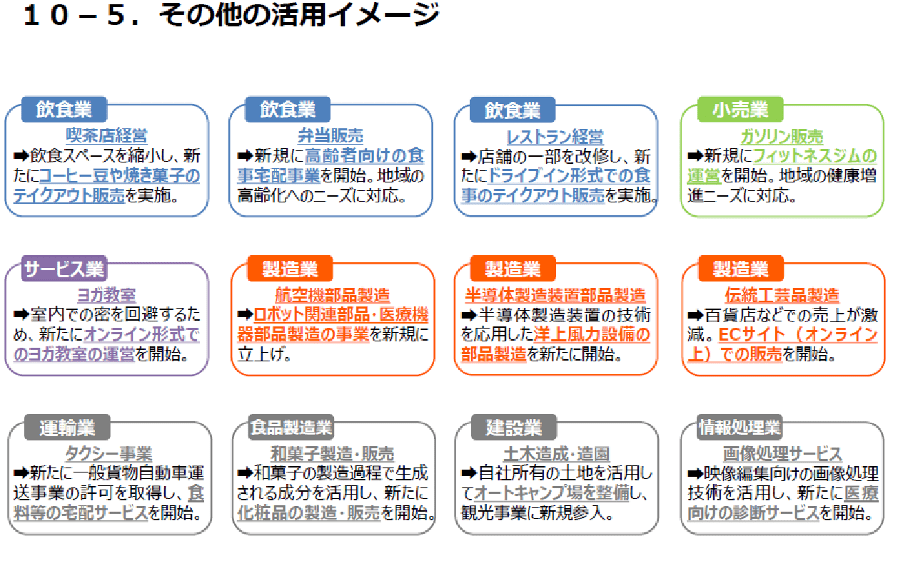

「事業再構築補助金の概要」で記載されている具体例としては、以下のものがあげられる。

※リース料は対象となるが、補助事業期間内のものに限られるため、リースではなく購入に変更することも検討する必要がある。

※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

※会社全体の広告宣伝費は補助対象外。

※キッチンカーの場合には、車両自体は対象ではないが積載する機材などは対象になる。

本補助金の補助対象者は、非常に多岐にわたる。

中小企業者はもちろんのこと一般社団法人や資本金10億円未満の中堅企業も該当する。

詳細は以下の通りである。

資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

業種 | 資本金 | 従業員数 |

|---|---|---|

製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |

卸売業 | 1億円 | 100人 |

サービス業 | 5,000万円 | 100人 |

小売業 | 5,000万円 | 50人 |

ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |

旅館業 | 5,000万円 | 200人 |

その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |

※大企業に支配されている場合などは、対象にならない可能性があるため、ご留意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること(※2)。

※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となる。

※2 法人格のない任意団体、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象とならない。また、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象とならない。

中小企業等の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社または資本金又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下である会社をいう。

本補助金は「事業計画」などを作成して申請を行うが、電子申請システムでのみでの受付になることに留意する。

この場合の電子申請を行うためには、原則「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要となる。

また、入力については、電子申請システム操作マニュアルに従って作業し、入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認することが求められる。

電子申請を行うためには、GビズIDプライムアカウントの取得が必要になる。

発行に時間(長くて一か月程度)を要する場合があるため、早めのID取得を行う必要がある。

また、法人の場合、IDの取得には申請書と合わせて、印鑑証明書(発行日から3か月以内の原本)の郵送が必要となる。

まだ、未取得の場合には、さっそくご準備頂きたい。

※GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができる。

※「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能なため、間に合わない場合には暫定版で対応する必要がある。

本補助金は予算が決まっており競合相手がいるため、当然に、上記の要件を満たしているだけでは、補助金の交付を受けることができない。

そのため、合理的で説得力のある事業計画を策定する必要がある。

また、事業計画の策定には、想定より時間がかかる。

事業者の方々の頭にある計画を、早めにアウトプットしていく必要がある。

例えば、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などの検討を行っていく。

公募要綱には、①補助事業の具体的取組内容、②将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)、③本事業で取得する主な資産、④収益計画について、事業計画に記載すべきとされており、一般的に補助金の審査は、要綱にある各項目をそれぞれ採点する方式で行われることが多い。

そのため、公募要項には、必ず目を通し、採択者の方々が読みやすく求めている文章の作成を心がける必要がある。

そのためには、経験値の高いコミュニケーションに長けた認定経営革新等支援機関を選んだ上、早めの相談が求められる。

認定経営等支援機関とは、中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関である。

事業計画を策定する際に、認定経営革新等支援機関に相談する必要がある。

また、補助金額が3,000万円を超える案件は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定し、「金融機関による確認書」を併せて提出しなければならない。

さらに、ここで注意しなければならないのが、事業計画を認定経営等支援機関に丸投げは出来ないということである。

本補助金の申請に当たっては、代理申請が認められておらず、公募要項では「本アカウント及びパスワードを外部支援者等の第三者に開示することは、GビズIDの利用規約第10条に反する行為であり、トラブルの原因となり得ますので、ご注意ください。」との記載がある。

実務上、どのような動きになるのかは、各認定経営等支援機関との関係性によるところはあるが、あくまでも事業者が事業計画を策定し、支援機関はそのフォローという関係性を求めていると考えられる。

なお、認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページで確認できるため、身近な相談相手がいない場合にはホームページから検索する必要がある。

(参考:認定経営革新等支援機関検索システム)

第2回の公募スケジュールは以下のとおりである。

第2回の採択発表は、8月下旬~9月上旬頃と予定されており、令和3年度中に、さらに3回程度の公募と、採択発表が行われる予定である。

どの補助金も同じだが、締め切りは必ず守らなければならないため余裕をもって事業計画の策定を行う必要がある。

第3回以降の公募のスケジュールはまだ公表されていないが、実務上、応募締め切りの1か月以上前には、認定経営等支援機関に相談できるよう準備した方がより良い計画が出来上がると想定される。

そのためには、2か月前くらいから事業者の頭の中の事業計画を策定し始めた方がよい。

公募開始:令和3年5月20日(木)18:00 申請受付:令和3年5月26日(水) 応募締切:令和3年7月2日 (金)18:00 |

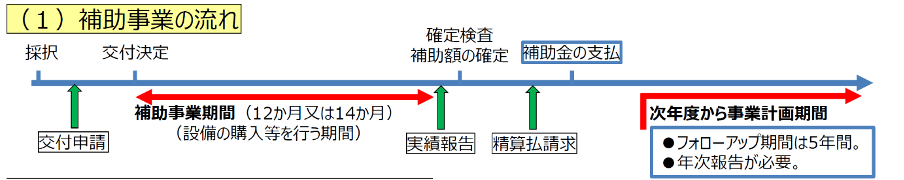

原則、補助金は事業者による支出を確認した後に支払われる。

具体的には、実績報告を行い確定検査後に支払われることになる。

流れとしては、申請→採択→交付申請(いくら補助対象経費申請するのか)→交付決定→補助事業期間(設備等の購入)→実績報告→確定検査(補助額の確定)→補助金の支払となる。

概算払い請求制度も設けられているが、事業者がまず経費を支払うことになるため、補助金が下りるまでの間のキャッシュフローについては、金融機関との相談が必要になってくる。

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf)一部抜粋

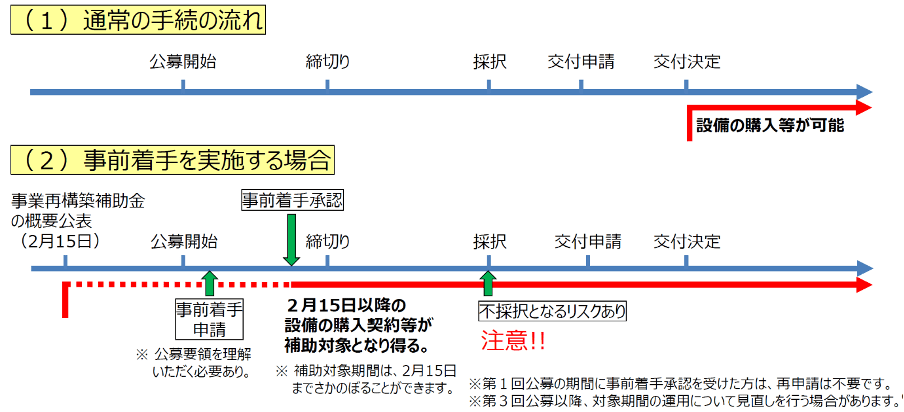

【事前着手承認制度】

補助事業(設備等の購入等)の開始は、原則、交付決定後に行わなければならない。

ただし、事業の再構築に当たって待ったなしの事業者も多くいると考えられる。

事前着手承認制度とは、補助金の交付決定を待っていてはビジネスチャンスを逃すかもしれないなどの理由により、公募開始よりも先に行った設備等の購入も一定の申請書を提出することで、本補助金の対象とすることができる制度である。

とはいえ、実際に採択されるかどうかわからないまま多額の設備等の購入を行い、結果採択されない場合には、すべてが持ち出しとなってしまう。

そのため、実務上は最低でも採択後に支出を始めて行くのが、良いと考えられる。

出典:経済産業省「事業再構築補助金の概要」(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf)一部抜粋

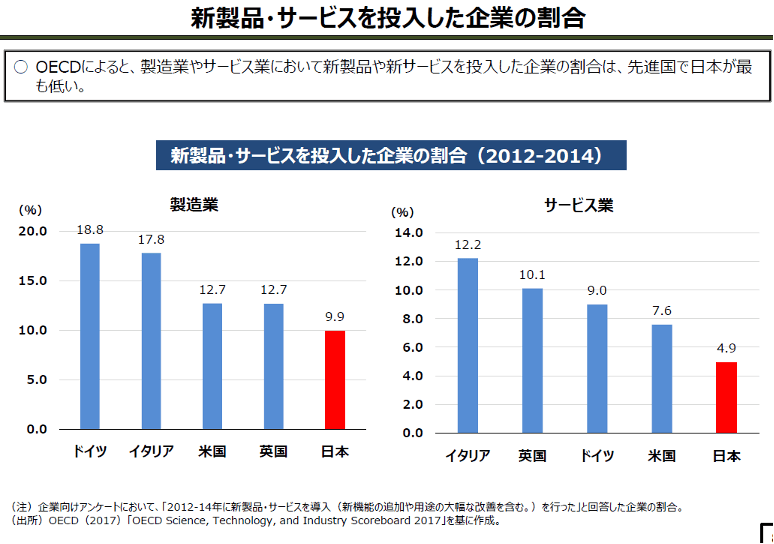

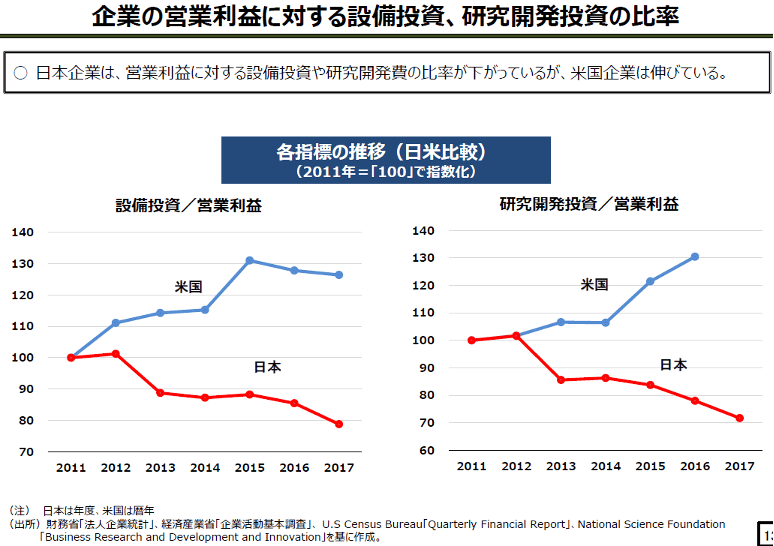

下記の2つのグラフを見て頂きたい。

出典:内閣官房日本経済再生総合事務局「基礎資料」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai30/siryou2.pdf)一部抜粋

出典:内閣官房日本経済再生総合事務局「基礎資料」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai30/siryou2.pdf)一部抜粋

事業長期にわたるコロナ禍により、多くの業種、幅広い業態が深いダメージを負っている。

このため、今は耐え忍ぶ時期であり、足元の事業をコツコツと、という考え方が日本の事業者の大勢を占めていると考えられる。

しかし、このグラフを見る限り、日本では、コロナ禍になる前から諸外国に比べて、市場への新製品やサービスの投入や事業拡大に向けての設備投資が非常に低調であることがわかる。

中小企業庁の村上氏も事業再構築補助金の概要の動画でも話されているように、日本経済が守りに入ってしまっていることがわかる。

コロナによって、大きく人の考え方や行動に変化が生じたことは間違いない。

このコロナを逆手に取り、新しいビジネス、新しい商品・製品を生み出し、世界に日本の底力を見せる時ではなかろうか。

恐れることなく皆様の新しいチャレンジに、国が準備してくれた本補助金を大いに活用してはいかがだろうか。

我々税理士や認定経営革新等支援機関などが、その一助になれれば本望である。

税理士法人山田&パートナーズ マネージャー/税理士 小池俊

14年税理士登録。15年1月から16年3月までTMI総合法律事務所に出向。16年4月よりSMBCコンサルティングに駐在。オーナー系企業・個人資産家に対する事業承継・相続等の総合型のコンサルティングに従事してきた。出向・駐在経験を踏まえ、事業承継型M&A、法人の組織再編、国際税務、税務調査対応、等の案件にも関与しており、税務と法律の双方の視点で業務を取り扱う。

関連ページ:事業再構築補助金ガイダンス

.png&w=3840&q=75)

■このようなお悩みはありませんか?

①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない

②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい

③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい

M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ

■M&Aサクシードが選ばれる理由

①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約

②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える

③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数

④M&A登録支援機関に認定されている

M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。

知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。

譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。